Dopo la dichiarazione di neutralità nell’agosto del 1914 rispetto alla guerra da poco scoppiata che vedeva coinvolti gli alleati della Triplice Alleanza, per l’Italia i mesi seguenti furono preludio dell’imminenza di nuovi scenari: mantenersi neutrale davanti all’acuirsi di un conflitto che si svolgeva alle sue porte o schierarsi con uno dei due fronti? Se da una parte una tale dichiarazione aveva permesso all’Italia di attendere e osservare, dall’altra preconizzava il rischio di vedere declassato il rango di potenza per un Paese che fino ad allora era stato riconosciuto al pari di Regno Unito, Francia e Germania. Da un punto di vista economico, infatti, l’Italia poteva definirsi dalla ‘dipendenza multipla’[1]: il settore agricolo aveva delle sue specializzazioni, ma non garantiva l’autosufficienza alimentare rimanendo, pertanto, legato alle importazioni dalla Russia e dalla Romania, soprattutto di grano e altri cereali, la Germania era il principale partner economico per i manufatti industriali mentre il fabbisogno energetico era garantito dalla Gran Bretagna, in primis per il carbone. In tali condizioni, la neutralità dell’Italia non avrebbe potuto durare troppo: il ferreo controllo inglese sul commercio internazionale condannava le economie dei Paesi neutrali, soprattutto di quelle dipendenti dalle esportazioni. La direzione che l’Italia avrebbe dovuto prendere per evitare la stagnazione era chiara[2]. Ed è su questo aspetto che puntò la destra sonniniana-salandriana, con il supporto della monarchia, per entrare in guerra[3].

I mesi che precedettero la stipula segreta del Patto di Londra furono caratterizzati da provvedimenti di difesa e di interlocuzioni diplomatiche che sembravano palesare la direzione che il Governo italiano avrebbe poi preso. Del resto, non sembrava essere il Parlamento «il luogo vero e proprio del processo decisionale, di formazione della scelta di entrare in guerra»[4]: la vera trattativa che portò l’Italia in guerra al fianco della Triplice Intesa si svolse alla corte reale, per mano del Governo, soprattutto la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri, e alle Ambasciate.

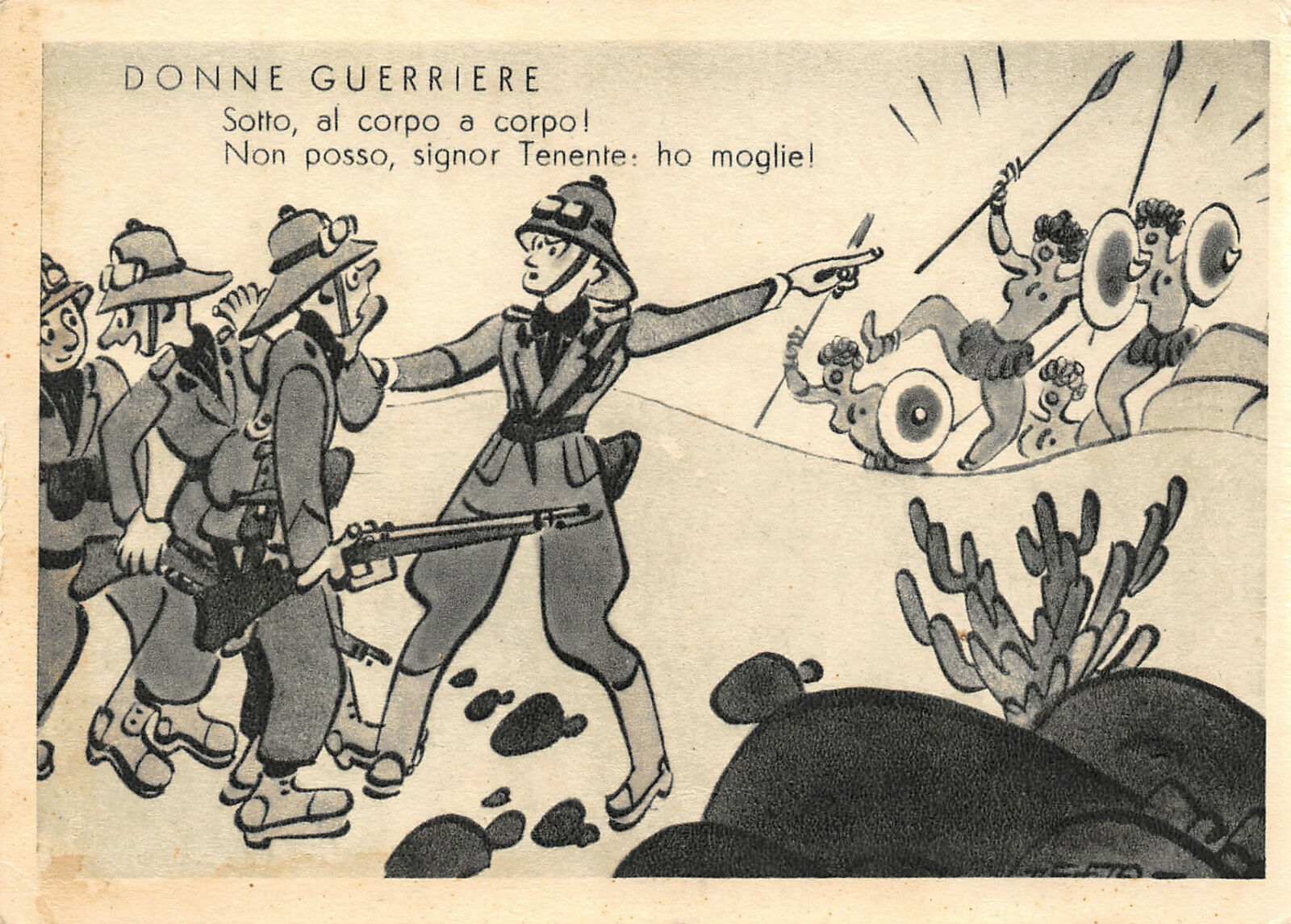

Giovanni_Merloni (credits: Archivio Storico Camera dei Deputati)

In questo contesto si inserì l’attività politica di Giovanni Merloni finalizzata alla difesa delle miniere della Maremma.

Tra i primi sostenitori del nascente Partito Socialista Italiano nel 1892, Merloni fu fervente esponente dell’ala riformista del partito fondato da Turati. Dopo un’attiva militanza nella sua Cesena, dove era nato nel 1873, alternata all’attività di pubblicista per «Critica Sociale» e «Avanti!», negli anni della polarizzazione tra repubblicani e socialisti, Merloni riuscì ad arrivare a Montecitorio con le elezioni del 1913 candidandosi nel Collegio di Grosseto (dove si era presentato già nel 1909 e dove si trasferì negli anni della Prima guerra mondiale) avendo la meglio contro il repubblicano Pio Viazzi e l’avvocato costituzionale Arturo Pallini. Quelle del 1913 furono le prime elezioni a suffragio universale maschile e le prime in cui il collegio fu strappato ai repubblicani. Merloni trionferà ancora nella Circoscrizione Siena-Arezzo-Grosseto con le elezioni generali del 1919 ottenendo circa 16 mila voti di preferenza, capolista nella graduatoria dei cinque socialisti eletti[5]. Una elezione a grandi voti, che sembrerebbe premiare il suo impegno e attivismo per la Maremma, comprese le sue miniere per le quali si era battuto all’alba dell’entrata in guerra dell’Italia.

L’attenzione di Merloni a difesa delle miniere maremmane viene menzionata ne I minatori della Maremma[6], il libro-inchiesta di Luciano Bianciardi e Carlo Cassola, in riferimento alla decisione del Governo Salandra di vietare l’esportazione delle piriti di ferro, adottata con decreto del 5 gennaio 1915, una decisione che sembrava rispondere più a pressioni inglesi che a reali esigenze economiche. L’atto era il Regio Decreto 27 dicembre 1914, n. 1415, pubblicato il 4 gennaio del 1915, col quale veniva esteso a piriti, ematite ed altri minerali di ferro, ghisa anche in getti il divieto di esportazione già introdotto con i Regi Decreti 1° agosto 1914 n. 758, 6 agosto 1914 n. 790, 28 ottobre 1914 n. 1186 e 22 novembre 1914 n. 1278; all’art. 2 si precisava che il decreto avrebbe avuto effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarebbe stato presentato al Parlamento per la sua conversione in legge[7].

La stampa locale – soprattutto di matrice socialista – riportò pedissequamente questo attivismo che si inseriva all’interno del dibattito sul futuro dell’Italia rispetto alla guerra in corso: la prima pagina del settimanale socialista «Il Risveglio»[8] del 7 febbraio 1915 anticipava che il rappresentante locale alla Camera, da circa un mese, stesse lavorando alacremente presso le autorità competenti per impedire il divieto delle esportazioni di piriti, alla luce dei danni che un provvedimento di tale natura avrebbe arrecato per l’industria mineraria e per le condizioni lavorative di migliaia di lavoratori del sottosuolo. La trattazione dettagliata fu riportata a partire dal numero successivo[9], precisando che più di un mese prima (appunto, il 5 gennaio) il Governo, senza anticipazioni né discussioni di alcuna sorta, aveva emanato un decreto col quale vietava in modo assoluto l’esportazione di piriti di ferro. Il provvedimento si presentava come una profonda minaccia rispetto alla produzione mineraria della Maremma visto che la produzione normale delle piriti era «superiore notevolmente al fabbisogno nazionale, e trova(va) uno sfogo importante precisamente nell’esportazione.»[10]

Il territorio delle Colline Metallifere rappresentava, infatti, un importantissimo bacino minerario già dai primi decenni del ‘900 come dimostra anche il fatto che a Massa Marittima venne costituita, il 27 aprile 1902, la Federazione nazionale dei minatori, definitivamente strutturatasi poi nell’agosto del 1903. Le miniere già dagli ultimi decenni del XIX secolo erano state oggetto di interesse di finanzieri e uomini d’affari europei mentre lo Stato unitario aveva manifestato difficoltà nell’allestire una propria industria pesante: la conseguenza fu inizialmente lo scarso piazzamento del minerale maremmano nel mercato interno, trovando invece più fiorenti lidi nei mercati inglesi, francesi e anche tedeschi, almeno fino agli anni ’90. Il prodotto maremmano non ricopriva un ruolo privilegiato, ma fungeva solo da “tappabuche” quando non erano sufficienti gli approvvigionamenti nazionali[11]. Erano poche le miniere che potevano vantare una continuità produttiva, le uniche erano le miniere cuprifere di Fenice Capanne Massetana e di Capanne Vecchie e la miniera di lignite di Montemassi-Casteani, conosciuta come la miniera di Ribolla. Il grande salto per l’industria chimica fu compiuto con la scoperta della possibilità di produzione dell’acido solforico dalla pirite[12] di cui il sottosuolo maremmano era particolarmente ricco: alla vigilia dell’entrata in guerra, quando mesi di conflitto europeo avevano portato alle stelle il prezzo dei minerali, erano attive 6 miniere piritifere (tra cui Boccheggiano, Gavorrano e Ravi, nella duplice gestione della Montecatini e della Marchi) con una produzione complessiva annua di circa 270.000 tonnellate[13]. La battaglia politica di Merloni si inserì in questo quadro animato dallo sviluppo della produzione mineraria e dalla nascita del proletariato minerario che iniziava a presentarsi come classe operaia nuova.

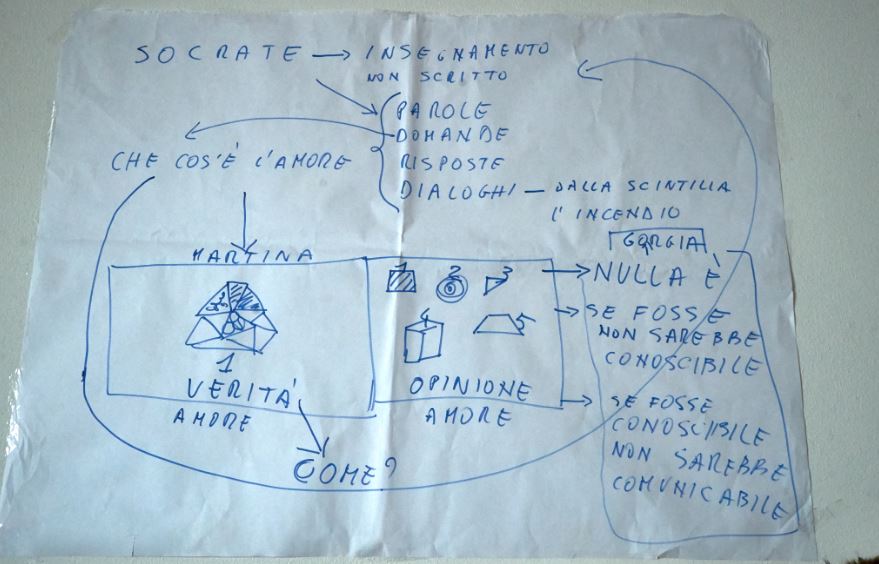

Il Risveglio, 14 febbraio 1915

Nello stesso articolo sopra citato de «Il Risveglio» del 14 febbraio 1915, si precisava che Merloni, venuto a sapere dei gravi danni che un tale decreto avrebbe cagionato alle miniere della Maremma, si era recato al Ministero delle Finanze e al Ministero degli Esteri, accompagnando l’Ing. Donegani, consigliere delegato della società Montecatini, per portare sul tavolo i dati della produzione, a dimostrazione della infondatezza della misura adottata: lo stesso Governo di fronte a tale testimonianza dovette rivedere la sua decisione, ammettendo che «la ragione del divieto era sostanzialmente di carattere internazionale.»[14]

Merloni – continuava l’articolo – si era prodigato quindi presso il Ministero degli Esteri affinché si risolvessero i problemi internazionali e alla fine ebbe successo, ottenendo la revoca del decreto: le piriti non erano esportate in alcun paese belligerante per scopi militari, bensì per attività industriali (Germania e Austria – così si legge – avrebbero potuto andare avanti con la propria produzione anche se la guerra fosse durata venti anni), e pertanto fu garantito alle piriti lo stesso trattamento riconosciuto allo zolfo e altre materie industriali. Merloni tenne le trattative con il Ministro delle Finanze Daneo, con il sottosegretario Baslini, presidente della Commissione per le esportazioni, con Luciolli, direttore generale delle Dogane, e col Conte Manzoni, rappresentante del Ministero degli Esteri: la richiesta fu quella di avviare un confronto con i Governi esteri accordando l’esportazione di circa 100.000 tonnellate nel corso del 1915. La stessa negoziazione delle piriti di ferro interessava, peraltro, anche lo scambio di prodotti e materie necessarie ad alcune industrie italiane.

«Il Risveglio» colse l’occasione per evidenziare come l’opera di Merloni fosse stata, altresì, in grado di evitare sommovimenti da parte del proletariato maremmano che avrebbe potuto far sentire la propria voce alla pari di quanto avevano fatto i siciliani per lo zolfo: lo stesso Merloni, pur disponibile a promuovere un’agitazione da parte dell’intera deputazione toscana, non aveva inizialmente coinvolto gli operai, convinto dell’esito positivo della sua azione politica, limitandosi, in occasione di una visita in Maremma ai primi di gennaio, ad avvertire il prefetto di Grosseto affinché si prodigasse anche lui stesso con il Governo per ottenere la revoca.

L’operato di Merloni a favore dei minatori della Maremma venne riportato anche da un articolo su «Etruria Nuova»[15], conferendovi però una lettura politica di matrice repubblicana, tesa a minimizzare il suo operato. Lo scontro politico prendeva la forma del botta e risposta nella stampa locale.

La rimostranza de «Il Risveglio» non tardò a farsi sentire, attribuendo alla stampa repubblicana una lettura frettolosa e foriera di errori[16]. Si riportava letteralmente: «Essa dice: l’on. Merloni interessandosi e riuscendo ad ottenere il nulla osta per l’esportazione delle piriti all’estero prolunga – nientemeno! – il macello della guerra, vien meno ai neutralissimi ordini del P.S.I. e favorisce il lupo famelico Guglielmone, il solo soddisfatto dell’opera di Merloni». Il giornale socialista puntualizzava che la pirite non veniva impiegata per usi militari, così chiosando: «Tenuto poi conto che la pirite verrebbe poi data in cambio di taluni prodotti e materie necessari all’industria italiana, il tutto si riduce ad una utilità per noi e per gli altri, senza pregiudizio dei risultati della guerra. Utilità soprattutto per i poveri minatori della nostra provincia, i quali si sarebbero trovati sul lastrico senza pane se invece dell’on. Merloni, un deputato repubblicano avesse sostenuto le intervenzionistiche idee dell’Etruria. Ma per fortuna ci pensarono a tempo opportuno!»

CREDITS: https://www.museidimaremma.it/

Iniziava così una serie di provocazioni tra le due riviste: la settimana successiva[17] «Il Risveglio» attaccò la voce di un minatore uscito su «Etruria Nuova» il quale aveva negato che l’operato di Merloni avesse sortito effetti positivi per le miniere maremmane, sostenendo che non fossero mai state fatte esportazioni verso l’estero. La rivista socialista della provincia di Grosseto lo tacciò di interventismo a favore della Triplice Intesa, in linea con l’orientamento repubblicano-irredentista. A rispondere punto per punto all’intervento del minatore sul giornale repubblicano fu “E. Z.” – firma che farebbe pensare a Egisto o Emilio Zannerini, entrambi socialisti – citando i “vapori col ventre ricolmo dei nostri prodotti minerari” che partivano da Follonica per poter smaltire la sovrapproduzione nazionale. Si respingeva ancora una volta l’accusa che la pirite fosse utilizzata dalla Germania per scopi bellici sostenendo che l’utilizzo che ne veniva fatto era per la produzione di concimi chimici utili per la fertilizzazione dei terreni, aggiungendo che sarebbe stato paradossale che una potenza militare come la Germania attendesse di fatto la pirite italiana per produrre esplosivi. La posizione dell’autore era chiara: l’opera di Merloni era stata mossa dalla volontà di tutelare gli operai delle miniere grossetane, i quali avrebbero risentito delle conseguenze del decreto in termini occupazionali e quindi sociali, ma, allo stesso tempo, si riconosceva che di tale azione ne beneficiarono anche i capitalisti che potevano andare avanti con il loro profitto, ricavato dalla produzione.

La battaglia condotta da Merloni per le miniere maremmane dalla stampa locale passò poi all’Aula parlamentare, in occasione della discussione sulla proposta di legge avanzata dal Presidente Salandra “Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato” (poi legge n. 273, del 21 marzo 1915).

La seduta era quella del 14 marzo 1915[18] e il disegno di legge – come già anticipato – risultava preceduto da una serie di decreti emanati in merito a divieti di esportazione, al commercio di transito e relative norme. L’intervento di Merloni prese le mosse da quello precedentemente proferito dal collega deputato Eugenio Chiesa, repubblicano eletto nella circoscrizione di Massa e Carrara, che nell’accusare il Governo di aver favorito, con i provvedimenti di difesa economica adottati negli ultimi mesi, il traffico dei permessi di esportazione – definito “esportazione dolosa” dal disegno di legge in esame e da Chiesa “grande contrabbando” –, da una parte paventava rischi per l’approvvigionamento del Paese e dall’altra un rialzo generale dei prezzi di consumo e un esodo ingente di tali merci verso l’estero[19]. Dopo le critiche rivolte al Governo, Chiesa procedette con il riferirsi ad un caso specifico che annoverava tra gli episodi deprecabili in cui – si legge nel resoconto – «un deputato può operare più a servizio di un industriale che a tutela del proprio popolo». Chiesa non citò esplicitamente il nome del deputato ma precisò che egli si era prodigato per impedire il divieto di esportazione delle piriti di ferro. Così viene riportato nel resoconto stenografico della seduta:

«Ora le piriti di ferro hanno un solo concessionario tedesco, per acquirente, un tale Lippmann Bloch di Breslavia; e sono destinate alle diverse fabbriche di prodotti chimici. È una innocente dizione che nasconde le fabbriche d’esplosivi. Ma guardate: queste piriti si pagano 60 centesimi per unità di zolfo e cioè circa 30 lire per tonnellata; 25 lire ci vogliono per farle arrivare al confine; altrettanto dal confine alle fabbriche, e troverete che queste piriti verranno a costare in fabbrica circa 85 lire a tonnellata. Un prezzo enorme, e da ciò si deduce che l’uso di dette piriti in Germania deve essere di primissima necessità per il momento attuale. E 70 mila tonnellate di piriti sono partite negli ultimi mesi. Ora, e questo sia detto per il Governo, soltanto il 5 gennaio fu emanato il divieto di esportazione e sta bene. Ma, onorevole Baslini, perché dopo l’avete tolto?»

CREDITS: https://www.museidimaremma.it/

Chiesa accusava il Governo di aver tolto tale divieto il 13 febbraio: la ragione addotta dal Governo era la remunerazione derivante dall’esportazione a favore delle industrie nazionali, mentre il deputato repubblicano sosteneva che il consumo interno avrebbe potuto essere tale da coprire facilmente la produzione; nel sostenere ciò, Chiesa faceva cadere il sospetto anche su uno scambio di carbone e piombo tra Italia e Germania, sottolineando che il carbone tedesco non avrebbe potuto competere con quello inglese, dichiarazione che manifestava una palese attenzione rivolta all’Inghilterra anche sotto l’aspetto economico.

Rispetto alla caustica citazione chiese di intervenire proprio Merloni, che sull’argomento non era mai uscito pubblicamente, dichiarando subito di aver agito nell’interesse di migliaia di operai della Maremma. Così si legge nel resoconto della seduta:

«La Germania è poi produttrice di pirite di ferro in misura tale, dato che queste piriti di ferro, con l’estrazione dello zolfo e la produzione dell’acido solforico, potessero servire anche per usi militari, da essere largamente provveduta a tale scopo, niente meno che per moltissimi anni. Ed è quindi provato che tanto lo zolfo (ed io assumo volentieri anche la difesa della libera esportazione dello zolfo, per i colleghi siciliani e per i minatori della Sicilia) quanto l’esportazione delle piriti di ferro, non servono ora ad altro che ad uso industriale. Se si volesse chiudere la porta di uscita alle merci che servono alla Germania per uso industriale, non ci si dovrebbe limitare arbitrariamente a questo o a quel prodotto, ma occorrerebbe logicamente ed equitativamente estendere il divieto a tutti quanti gli altri prodotti che servono all’industria tedesca come alle industrie di altri Paesi. (…) Se dunque, come vi dicevo, la Germania è provveduta per i suoi usi militari per molti anni, data la sua cospicua produzione di piriti di ferro, data la libera esportazione dello zolfo dall’Italia, con quale fondamento si dovrebbe ritenere che l’esportazione di una certa quantità di piriti di ferro, necessaria per mantenere nel suo equilibrio attuale una importante industria italiana, la più importante industria della Maremma, che dà lavoro ad alcune migliaia di operai, sia proprio quella che giova agli usi militari della Germania, già esaurientemente assicurati?»

Le cifre della produzione mineraria della Maremma sembrerebbero dare ragione alla battaglia di Merloni: la produzione di piriti di ferro ammontava a 245.200 tonnellate nel 1914 aumentate a 270.845 nel 1915; gli operai impiegati nelle miniere erano 1.485 nel 1914 e 1.418 nel 1915[20]. Se andiamo a confrontare i dati della produzione a livello nazionale – rispettivamente 335.531 e 327.707 tonnellate – si comprende come le miniere di pirite di ferro della Maremma fossero fondamentali per l’economia del Paese.

Il deputato socialista passò poi ad una sorta di excursus rispetto alla misura che il Governo aveva adottato, sollecitando quest’ultimo anche a concludere le trattative commerciali:

«C’è stato un tempo (ed è questa, onorevole Chiesa, l’origine prima del divieto della esportazione delle piriti), nel quale uno Stato – non occorre scendere a particolari – aveva creduto che questa esportazione potesse realmente servire a un paese belligerante per usi militari, e se n’era allarmato. Orbene, onorevole Chiesa, quello stesso Governo estero, dopo venti giorni, si ricredette e lasciò chiaramente intendere che non 100 mila, ma 200 mila tonnellate di piriti di ferro avrebbe lasciato che si fossero esportate liberamente in Germania od in qualunque altro paese. E se il nostro Governo credette ciò non di meno, dopo avere tolto il divieto, di mantenerlo ancora temporaneamente, si fu soltanto per fare delle piriti di ferro un oggetto di contrattazione di scambi con altri Stati, così come per altre numerose merci. E così è dimostrato anche che è inesatto parlare di divieto dell’esportazione delle piriti di ferro, perché il Comitato delle esportazioni deliberò alla unanimità di ammettere le piriti di ferro all’esportazione, condizionatamente a detti cambi. Ora, pertanto i lavoratori di Maremma attendono fiduciosi che si giunga presto ad una soluzione favorevole di codeste negoziazioni, per evitare ad essi un sacrificio grave, che non gioverebbe ad alcuno, che non sarebbe in nessuna guisa giustificato, come non sarebbe giustificato un provvedimento somigliante, supponiamo, contro l’industria zolfifera siciliana. Ma la prova irrefutabile decisiva è quella data da quel Governo estero, che ora ho ricordato. Ora è strano che l’onorevole Chiesa, ardente repubblicano, sia ancora più realista del re, intendo dire del Re … d’Inghilterra».

Prima pagina del resoconto parlamentare

La discussione svoltasi in Aula diventò oggetto di resoconto sulla stampa socialista: si veda, ad esempio, «Avanti!» che nelle Note alla seduta[21], dopo aver sottolineato l’approvazione ottenuta dal deputato grossetano da parte dei colleghi in Aula, ipotizzava che Chiesa avesse trasposto alla Camera una polemica elettorale dei repubblicani in Maremma, «i quali pure di combattere l’opera dell’onorevole Merloni che si svolge sempre più importante ed efficace a vantaggio del proletariato maremmano e dell’intero partito non si sono avveduti che ferivano – sconsigliatamente sprovvisti di ogni ragione che ha dimostrato luminosamente oggi alla Camera il valoroso deputato di Grosseto – tanto l’interesse della Maremma quanto quelli dei minatori»[22].

Tale clima emergeva in modo ancora più evidente nelle pagine de «Il Risveglio» e «Etruria Nuova».

Così il settimanale locale socialista il 21 marzo[23], inserendo in prima pagina un articolo sull’intervento dell’on. Chiesa, scriveva:

«Nessun altro, all’infuori dell’on. Eugenio Chiesa, poteva aderire all’invito dei repubblicani maremmani, di portare cioè alla Camera – sotto lo specioso pretesto del contrabbando – la revoca al divieto delle piriti ottenuta con tanto successo dall’on. Merloni. Solo questo burattinaio della sconquassata repubblica italiana, questo novello Pirocorvo della Camera (…); questo istrione soltanto, diciamo, poteva prestarsi al giuoco dei suoi degni amici maremmani, per tentare con un mezzo vile un intento più vile ancora». E ancora: «Ma il generale applauso con cui fu salutata l’energica e fiera riposta dell’onorevole Merloni, deve avere annichilito l’onorevole Chiesa, il quale, sotto le invettive di tutti i deputati socialisti non trovò più la forza di replicare una parola. Dal resoconto stesso della Tribuna, giornale non sospetto, si può rilevare con quanta competenza l’on. Chiesa trattasse la questione delle piriti, che egli ignorava perfino a quale uso servissero!»[24]

In un articolo successivo della stessa edizione[25] si riprendeva la discussione portandola sul piano dello scontro politico, puntando a sottolineare come le forze repubblicane si stessero affievolendo in provincia, finendo così col cercare ogni espediente per attaccare l’avversario. «Etruria Nuova» aveva risposto prima con la lettera del minatore, poi con quella dello spettatore e con una nota della redazione, in cui si definiva Merloni “l’on. procaccione”. Nel rispondere alla nota redazionale repubblicana, la rivista socialista precisava che era vero che le miniere di Ravi, Boccheggiano, Gavorrano e Montieri non potevano produrre più di 20.000 tonnellate al mese, ma ribadiva anche che il fabbisogno nazionale ammontava a solo 10.000 tonnellate; inoltre, la Germania richiedeva una certa qualità della pirite proprio per destinarla ai concimi, come più volte evidenziato.

CREDITS: https://www.museidimaremma.it/

La settimana successiva «Il Risveglio», dopo aver riportato il resoconto stenografico dell’intervento di Merloni[26], inserì come chiosa[27] la riposta che Merloni aveva inviato al «Popolo d’Italia» in data 25 marzo 1915 rispetto a una lettera firmata “Un Ingegnere di turno”. Gli argomenti riportati erano precisazioni rispetto all’intervento fatto in Aula, in risposta alle supposizioni poste dall’anonimo: Merloni ribadiva che il principale uso che veniva fatto dell’acido solforico era per scopi industriali e che la produzione delle piriti di ferro in Germania, che nel 1912 fu di 262.000 tonnellate, avrebbe potuto bastare per anni a coprire il fabbisogno tedesco per usi militari. Anche nella lettera Merloni ripercorse la storia dei provvedimenti e delle loro ragioni, di natura internazionale:

«Se un divieto ci fu, questo avvenne, come feci intendere alla Camera, in seguito…all’opinione manifestata da una potenza belligerante che l’esportazione delle piriti e dello zolfo in Germania potesse abbisognare colà per usi militari; ma ciò fu contraddetto coi dati alla mano dal nostro Governo, il quale tuttavia se lasciò in pace lo zolfo trattenne le piriti; (…) Quella potenza si persuase però sollecitamente del suo errore; e allora il Comitato delle Esportazioni presso il Ministero delle Finanze, che io, edotto dei dati e delle ragioni dell’Amministrazione dello Stato, avevo più volte premurato a che fosse evitata la disoccupazione delle miniere della Maremma, diede unanime approvazione alla esportazione delle piriti secondo i quantitativi richiesti»

Nello stesso numero[28] si riportò altresì una critica verso le esternazioni che i repubblicani avevano fatto nelle pagine di «Etruria Nuova», tanto da arrivare a sostenere che il divieto di esportazione non vi fosse mai stato e che quello di Merloni fosse un vero e proprio bluff. Il tono de «Il Risveglio» fu granitico e sagace, criticando proprio il metodo e la strategia utilizzati dai repubblicani che prima avevano accusato a lungo Merloni di aver fatto revocare il decreto per poi appellarsi alla inesistenza stessa del provvedimento.

La produzione mineraria, in ogni modo, era salva. Dopo circa un mese l’Italia avrebbe firmato il Patto di Londra, dichiarando di fatto guerra all’Austria e dopo un anno anche alla Germania.

NOTE

[1] Cfr. Labanca, N. (sotto la direzione di), Dizionario storico della Prima guerra mondiale, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 54.

[2] Si veda anche Bruccoleri G., Il commercio dell’Italia coll’estero nel periodo della sua neutralità, «Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», Serie terza, vol. 51 (Anno 26), n. 6 (dicembre 1915), pp. 443-462.

[3] Cfr. Labanca, p. XIV.

[4] Isnenghi, M., Rochat, G., La grande guerra. 1914-1918, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 100.

[5] Cfr. Quaglino A.A., Chi sono i deputati socialisti della XXV legislatura (156 biografie), Torino 1919, ad nomen, p. 82.

[6] Bianciardi L., Cassola C., I minatori della Maremma, Minimum fax, Roma, 2019, p. 106.

[7] Cfr. Gazzetta Ufficiale, n. 2 del 4 gennaio 1915.

[8] L’interessamento dell’on. Merloni per i minatori, «Il Risveglio», n. 6, 7 febbraio 1915.

[9] L’on. Merloni per i minatori della Maremma. L’opera efficace del nostro deputato contro il divieto della esportazione delle piriti, «Il Risveglio», n. 7, 14 febbraio 1915. Nello stesso numero si riportava un breve editoriale firmato da Merloni con il quale si evidenziavano i problemi derivati dalle esportazioni e dal rialzo dei prezzi dei beni alimentari, in primis grano e altri alimenti. Si precisava, tuttavia, che l’editoriale era stato scritto molto tempo prima che il Governo decretasse il divieto assoluto dell’esportazione dei generi di consumo di prima necessità.

[10] Ibidem.

[11] Cfr. Tognarini, I. (a cura di), Siderurgia e miniere in Maremma tra ‘500 e ‘900. Archeologia industriale e storia del movimento operaio, All’insegna del Giglio, Firenze, 1984, p. 166. Si veda anche Le nostre orme. Per una storia del lavoro e delle organizzazioni operaie contadine nel Grossetano, Ediesse, Roma, 1988.

[12] Cfr. Rapporti annuali sulle lavorazioni minerarie di Gavorrano e zone limitrofe tratti dalle relazioni sul servizio minerario, Corpo delle miniere, Distretto di Grosseto, anno 1903.

[13] Cfr. Tognarini I., p. 168. Nella relazione del servizio minerario del 1914 si indicano 5 miniere produttive e 1 miniera non produttiva, cfr. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Ispettorato delle miniere, Rivista del servizio minerario nel 1914, Istituto Italiano d’arti grafiche, Bergamo, 1915, pp. XXX-XXXI.

[14] Cfr. L’on. Merloni per i minatori della Maremma…

[15] Non è stato possibile consultare i numeri del 1915 a causa di indisponibilità tecnica.

[16] Già: per la storia!, «Il Risveglio», n. 8, 21 febbraio 1915.

[17] A quel tal «minatore…», «Il Risveglio», n. 9, 28 febbraio 1915.

[18] Resoconto stenografico seduta del 14 marzo 1915 della Camera dei deputati.

[19] Dall’intervento dell’on. Chiesa riportato nel resoconto stenografico della seduta: «Nei corridoi si era diffusa per gli ingenui la leggenda che ora si sarebbe discusso e votato questo progetto per ‘la difesa dello Stato, e che poi il Governo avrebbe annunziato le supreme decisioni sulla politica internazionale’ del nostro paese, e, chiusa la Camera, si sarebbe avuta la mobilitazione e la guerra. Ma forse il momento non è ancora venuto per questo».

[20] Cfr. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Ispettorato delle miniere, Rivista del servizio minerario nel 1914, Istituto Italiano d’arti grafiche, Bergamo, 1915, pp. XXX-XXXI e Ministero dell’Agricoltura, Rivista del servizio minerario nel 1915, Tipografia Nazionale Bertero, Roma 1917, pp. XXVI-XXVII.

[21] Note alla seduta, «Avanti!», n. 74 del 15 marzo 1915.

[22] Ibidem.

[23] Il burattinaio, «Il Risveglio», n. 12, 21 marzo 1915.

[24] Ibidem.

[25] La pirite, i repubblicani e il resto, «Il Risveglio», n. 12, 21 marzo 1915.

[26] L’on. Merloni per i minatori e gli interessi della Maremma. La risposta del nostro Deputato all’on. Chiesa, «Il Risveglio», n. 13, 28 marzo 1915.

[27] Una lettera dell’on. Merloni al «Popolo d’Italia», «Il Risveglio», n. 13, 28 marzo 1915.

[28] A proposito della pirite, dei repubblicani, dell’on. Chiesa ed il resto, «Il Risveglio», n. 13, 28 marzo 1915.

![Antifascisti grossetani nel 1928. Da sx in piedi: Attilio Vitali, Gino Franchi, Paolino Ancarani, Luigi Franchi, [...], Artino Meconcelli, Ferdinando Nardini, Adamo Tonini, Augusto Boschi,. Da sx seduti: Dino Berti, Pietro Ginanneschi (pHOTO CREDITS: a.- bANCHI, sI VA PEL MONDO)](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2021/10/antifascisti-grossetani-3.jpg)

I fascisti “forestieri” circolavano in regione per dare coraggio agli elementi locali, ma soprattutto per suscitare disordini che potessero costituire quella “provocazione” necessaria come pretesto per una sistematica campagna di

I fascisti “forestieri” circolavano in regione per dare coraggio agli elementi locali, ma soprattutto per suscitare disordini che potessero costituire quella “provocazione” necessaria come pretesto per una sistematica campagna di

A quella prima incursione seguì la spedizione punitiva del 24 luglio, ben diversa per organizzazione e forze impiegate: all’alba 60 squadristi armati di tutto punto, guidati dal famigerato Dino Castellani, arrivarono in camion in paese e devastarono sistematicamente le case del Sindaco, degli assessori e del presidente della Cooperativa di consumo. Si scagliarono contro l’orologeria del comunista Ferdinando Tagliaferri e il bar dell’anarchico Davide Bartaletti. Bastonarono ed inseguirono vari cittadini identificati come “sovversivi” a colpi di revolver, ferendone gravemente alcuni. Quattro ore e mezzo dopo, ubriachi, i fascisti ripartirono alla volta delle frazioni di Sassofortino, Roccatederighi e Montemassi, per continuare la cosiddetta “gita di propaganda”.

A quella prima incursione seguì la spedizione punitiva del 24 luglio, ben diversa per organizzazione e forze impiegate: all’alba 60 squadristi armati di tutto punto, guidati dal famigerato Dino Castellani, arrivarono in camion in paese e devastarono sistematicamente le case del Sindaco, degli assessori e del presidente della Cooperativa di consumo. Si scagliarono contro l’orologeria del comunista Ferdinando Tagliaferri e il bar dell’anarchico Davide Bartaletti. Bastonarono ed inseguirono vari cittadini identificati come “sovversivi” a colpi di revolver, ferendone gravemente alcuni. Quattro ore e mezzo dopo, ubriachi, i fascisti ripartirono alla volta delle frazioni di Sassofortino, Roccatederighi e Montemassi, per continuare la cosiddetta “gita di propaganda”.