Livorno 1915: l’antinterventismo in piazza

“…pure io, se non sono anarchico schedato come te, minaccio di diventarlo a seguito di tutto quello che ho visto e che mi tocca vedere. E poi ho sempre simpatizzato con gli anarchici di Livorno.”

(Riccardo Marchi, Anteo va alla guerra)

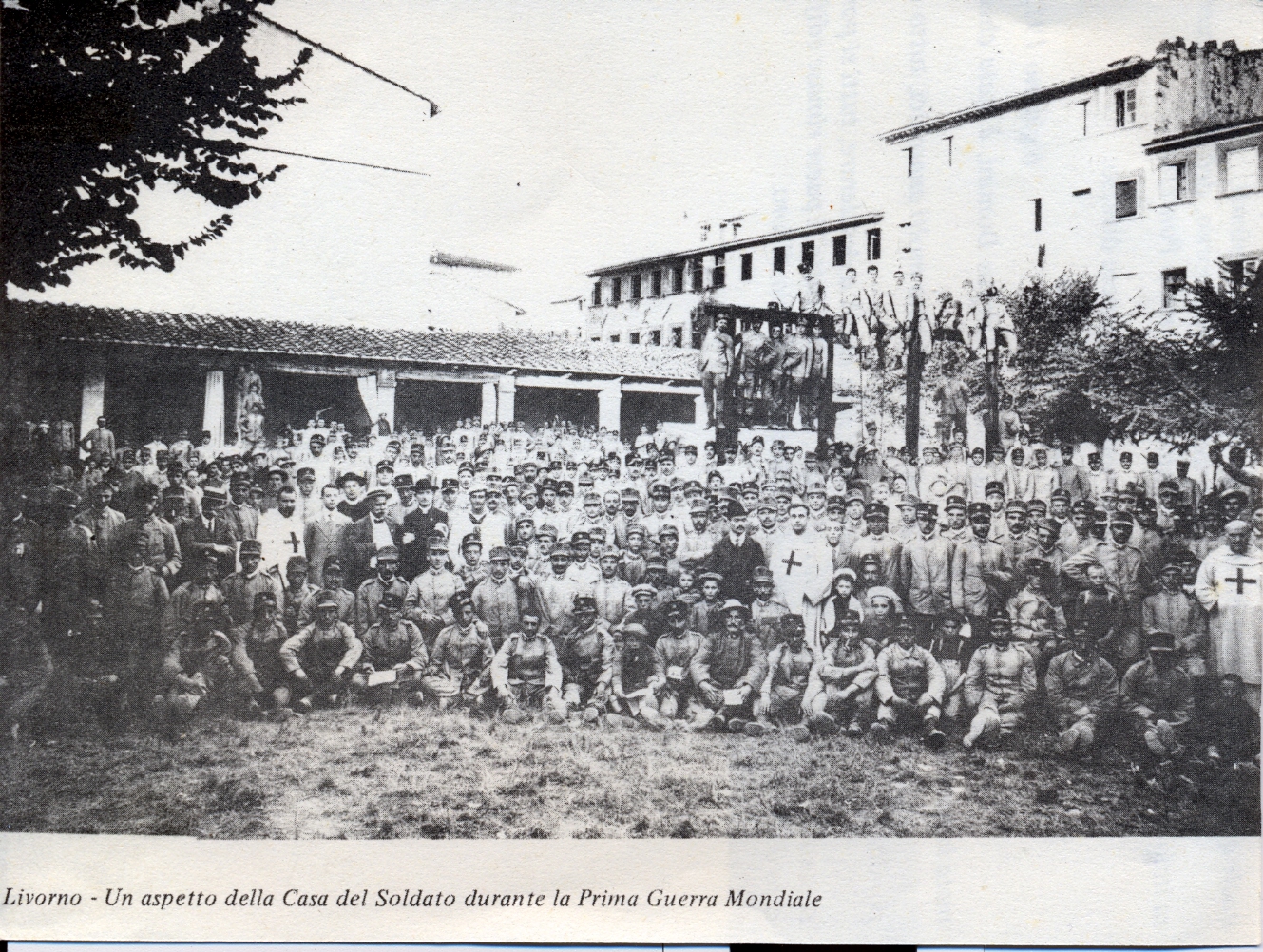

A Livorno, nell’ambito delle iniziative per il centenario della Grande guerra, sul piano della storia locale è stato dato rilievo all’interventismo labronico e alla rievocazione apologetica dell’intellettuale Giosuè Borsi, fervente cattolico e volontario col grado di sottotenente, caduto ventisettenne al fronte il 10 novembre 1915. Nato e cresciuto nella Livorno benestante, la sua figura appare non priva di contraddizioni, se non altro per la professata spiritualità cristiana assai stridente con l’acritica obbedienza all’inumana logica militarista. Emblematico, ad esempio, quanto ebbe a scrivere, nelle Lettere dal Fronte, il 29 settembre 1915, commentando la fucilazione per diserzione di un soldato italiano; egli, infatti, pur affidando l’anima dello «sciagurato» alla misericordia divina, concludeva la sua riflessione con questa sconcertante frase «Se io mi ribellassi all’idea che un uomo può essere giustamente punito dai suoi stessi fratelli, io sarei per ciò indegno di vestire la uniforme del soldato». D’altronde, l’«eroe cristiano» fu anche l’autore, per la Ricordi, di testo e musica di un Inno di guerra per canto e pianoforte dal significativo titolo “Il mitragliatore”. Aldilà comunque della discutibile coerenza morale di Borsi, non si può non riscontrare una sostanziale unilateralità nella ricostruzione degli avvenimenti che si svolsero a Livorno nel 1915, nei mesi antecedenti l’entrata in guerra dell’Italia; così come ovunque, nelle piazze si affrontarono i contrapposti movimenti collettivi, genericamente definiti come «interventisti» e «neutralisti». I due schieramenti, infatti, vedevano rispettivamente al loro interno gruppi sociali e motivazioni ideali assai diverse, travalicando anche i riferimenti politici della Destra e della Sinistra parlamentare.

Livorno non rappresentò certo un’eccezione e, all’assortito interventismo locale sostenuto delle principali testate cittadine («Il Telegrafo» e «La Gazzetta Livornese») legate al potere imprenditoriale, fece riscontro una consistente opposizione alla guerra. Se è vero infatti che persisteva tra i ceti popolari una robusta tradizione risorgimentale e garibaldina, facilmente declinabile verso pulsioni di ostilità anti-austriaca e anti-tedesca, non si può sottovalutare l’altrettanto radicata avversione antimilitarista all’interno della classe lavoratrice. Anche durante il 1914, nel corso delle agitazioni nazionali per la liberazione dell’ammutinato romagnolo Augusto Masetti e contro le Compagnie di disciplina, culminate in giugno con la Settimana Rossa, si erano viste le diverse “anime” del sovversivismo livornese – quella anarchica, la socialista massimalista e quella repubblicana più intransigente – unite contro il militarismo e la guerra coloniale in Libia. Infatti, dopo l’eccidio di Ancona, lo sciopero indetto dalla Camera del lavoro – a maggioranza repubblicana – ebbe l’adesione incondizionata di tutti i sodalizi proletari e per alcuni giorni la città visse in un clima pre-insurrezionale. Ad una settimana dall’inizio delle ostilità, il 6 agosto, fu quindi tenuto – non senza ambiguità – l’ultimo comizio unitario contro la guerra presso l’Arena Alfieri dove, davanti a circa 2000 persone, parlarono l’onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani per i socialisti, l’anarchico Armando Campolmi, l’esponente repubblicano Eliseo Magrassi e il macchinista Enrico Ercole, licenziato dalle ferrovie per aver scioperato durante la Settimana Rossa [Renzo Cecchini, 1993]. Al termine dell’assemblea, pur senza autorizzazione si formò un corteo che sostenne alcuni scontri con le forze dell’ordine intenzionate ad impedirlo.

Livorno non rappresentò certo un’eccezione e, all’assortito interventismo locale sostenuto delle principali testate cittadine («Il Telegrafo» e «La Gazzetta Livornese») legate al potere imprenditoriale, fece riscontro una consistente opposizione alla guerra. Se è vero infatti che persisteva tra i ceti popolari una robusta tradizione risorgimentale e garibaldina, facilmente declinabile verso pulsioni di ostilità anti-austriaca e anti-tedesca, non si può sottovalutare l’altrettanto radicata avversione antimilitarista all’interno della classe lavoratrice. Anche durante il 1914, nel corso delle agitazioni nazionali per la liberazione dell’ammutinato romagnolo Augusto Masetti e contro le Compagnie di disciplina, culminate in giugno con la Settimana Rossa, si erano viste le diverse “anime” del sovversivismo livornese – quella anarchica, la socialista massimalista e quella repubblicana più intransigente – unite contro il militarismo e la guerra coloniale in Libia. Infatti, dopo l’eccidio di Ancona, lo sciopero indetto dalla Camera del lavoro – a maggioranza repubblicana – ebbe l’adesione incondizionata di tutti i sodalizi proletari e per alcuni giorni la città visse in un clima pre-insurrezionale. Ad una settimana dall’inizio delle ostilità, il 6 agosto, fu quindi tenuto – non senza ambiguità – l’ultimo comizio unitario contro la guerra presso l’Arena Alfieri dove, davanti a circa 2000 persone, parlarono l’onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani per i socialisti, l’anarchico Armando Campolmi, l’esponente repubblicano Eliseo Magrassi e il macchinista Enrico Ercole, licenziato dalle ferrovie per aver scioperato durante la Settimana Rossa [Renzo Cecchini, 1993]. Al termine dell’assemblea, pur senza autorizzazione si formò un corteo che sostenne alcuni scontri con le forze dell’ordine intenzionate ad impedirlo.

Nel settembre, l’adesione di buona parte del Partito repubblicano alle ragioni della guerra contro gli Imperi Centrali e in difesa della Francia repubblicana, determinò anche a Livorno una seria rottura nel fronte neutralista, mentre invece furono assai pochi i socialisti che si schierarono con Mussolini. Di conseguenza nell’autunno, col precipitare del conflitto, la mobilitazione antinterventista fu promossa principalmente dal Partito socialista e dai numerosi gruppi anarchici, così come si potè constatare al comizio contro la guerra, svoltosi il 25 ottobre, presso il Circolo socialista di S. Jacopo, con sede in piazza B. Brin 2, a cui prese parte come oratore anche il noto anarchico Augusto Consani. L’iniziativa venne replicata il successivo 4 novembre, ancora su iniziativa anarchico-socialista, e il 10 gennaio 1915. La volontà di lotta era forte, come testimonia, un volantino dei Giovani socialisti rivolto ai lavoratori: «Riunitevi a Comizi! Resistete alla infatuazione guerrafondaia! Opponete le vostre dimostrazioni a quelle dei partiti che vogliono la guerra» [Nicola Badaloni, 1977].

La tensione salì nuovamente nell’aprile del 1915: all’inizio del mese si tenne una manifestazione contro la guerra ad Ardenza dove esisteva una forte comunità sovversiva in cui convivevano gli anarchici del Circolo libertario di studi sociali, il circolo socialista e la combattiva sezione delle donne socialiste tra le quali l’operaia Bianca Balardi e Alda Cheli, poi arrestata e condannata per propaganda contro la guerra [Franca Pieroni Bortolotti, 1977]. L’11 aprile la situazione dell’ordine pubblico degenerava. Dopo una conferenza dell’interventismo di sinistra, indetta dal neonato Fascio d’azione rivoluzionaria, presso la sede del Partito repubblicano di via Pellegrini (la stessa che nel 1921 verrà devastata dai fascisti), i partecipanti si diressero verso il centro per inscenare una manifestazione, provocando incidenti con le forze dell’ordine e contrapposti gruppi di anarchici e socialisti che presidiavano la zona. In tale contesto venne arrestato il tipografo diciottenne Gino Mannucci “colpevole” di aver distribuito manifestini riproducenti le vignette antibelliciste di Scalarini pubblicate sull’«Avanti!». Dopo tali avvenimenti, in una relazione prefettizia al governo si rilevava che in provincia di Livorno i cittadini «nella generalità si mostrano contrari» alla guerra [Ercole Ongaro, 2015].

In occasione del 1° maggio, presso la pineta d’Ardenza, si tenne un nuovo comizio contro la guerra promosso da socialisti e anarchici; non si registrarono incidenti, così come per la conferenza svoltasi a S. Jacopo il 9 maggio seguente. Dopo tale data, nel «radioso maggio», le iniziative neutraliste assunsero il carattere di dure contro-manifestazioni e in esse la partecipazione maschile apparve ristretta agli aderenti anarchici e socialisti più determinati, mentre più significativa era la presenza femminile [Tobias Abse, 1990]. La tensione esplodeva, con violenza, nella serata del 14 maggio – a dieci giorni dall’entrata in guerra – quando si formò un corteo antinterventista che, intonando l’Inno dei lavoratori, si scontrò in via Vittorio Emanuele [l’attuale via Grande] con le forze dell’ordine nel tentativo di attaccare i manifestanti «guerraioli» già dispersi dalla forza pubblica dietro il Duomo. Si registrarono alcuni spari d’arma da fuoco e varie sassaiole, anche contro «La Gazzetta Livornese» e «Il Telegrafo»; seguirono almeno 34 arresti, soprattutto di anarchici e socialisti, tra i quali il libertario diciassettenne Maceo Del Guerra. Il giorno seguente, una nuova manifestazione antinterventista, con concentramento in piazza Mazzini, venne stroncata sul nascere da agenti di polizia, carabinieri e una compagnia di soldati; tra i circa 100 dimostranti che si erano radunati vi furono 8 arrestati, tra i quali il socialista Giuseppe Piccinetti del quartiere S. Jacopo che poi, sotto le armi, sarebbe stato denunciato al Tribunale militare di Venezia per disfattismo. La cronaca riferì di numerosi «pugilati» in città tra opposte fazioni e di uno studente nazionalista finito all’ospedale. Ad Ardenza, invece, dopo un comizio tenuto dall’anarchico Salvatore Virgilio Mazzoni, circa 200 persone si mossero in corteo su via del Litorale gridando «Abbasso la guerra! Viva il socialismo! Viva la rivoluzione!» sino a scontrarsi con le forze dell’ordine che effettuarono 4 arresti. Anche a Montenero, in piazza del Santuario, un comizio neutralista si concluse con tafferugli causati dall’intervento dei carabinieri [Fulvio Cammarano, 2015].

Apparve quindi chiaro che ormai le uniche manifestazioni pubbliche consentite dal governo erano quelle degli interventisti. Il 18 maggio, protetta dalle forze dell’ordine, si tenne una affollata manifestazione a favore della guerra con la partecipazione di tutte le autorità istituzionali; un gruppo di sovversivi riuscì comunque a “sanzionare” il filointerventista «Corriere di Livorno» con una sassaiola. A seguito del divieto di manifestare decretato dal prefetto, il 20 maggio socialisti e anarchici tennero ancora dei comizi presso le proprie sedi, prima che la repressione negasse loro ogni agibilità. Come molti altri attivisti, il dirigente sindacale dei ferrovieri Enzo Fantozzi venne arrestato il 22 maggio in quanto noto «come attivo propagandista del sabotaggio delle ferrovie»: con lo stato di guerra anche il semplice dissenso diventava reato di tradimento, ma la realtà del conflitto si sarebbe rivelata la più efficace propaganda antimilitarista.

Articolo pubblicato nel gennaio del 2016.