La storia della Tramvia del Chianti ha origine negli anni di Firenze capitale. Il problema dei trasporti pubblici divenne di primo piano per la città, centro di nuove e importanti attività. Il servizio di trasporto pubblico svolto con gli omnibus, grosse carrozze pubbliche a cavalli che circolavano su rotaie metalliche, conducendo i passeggeri dalle porte della città fino al capolinea di Piazza della Signoria e viceversa si rilevò inadeguato con il trasferimento della corte, del governo, del parlamento, di funzionari prima residenti a Torino. Nel 1873 il Consiglio comunale nominò una commissione per studiare i problemi, dei collegamenti tra le varie zone. La soluzione migliore venne individuata nell’introduzione di una linea tramviaria, costituita da carrozze che circolavano su rotaie metalliche, trainate da cavalli. Negli anni Ottanta dell’Ottocento fu approvato l’uso del vapore al posto dei cavalli introdotto, a partire dal 23 novembre del 1879, nella linea Firenze- Prato. La tramvia ebbe un successo immediato, tanto che il Comune approvò il progetto di congiungere a Firenze, tramite tram, le località del circondario, la cui popolazione dipendeva sempre più dal capoluogo per le attività amministrative, economiche e commerciali. La Société Générale des Tramways, una delle più importanti imprese belghe operanti nel settore, richiese un nuovo capitolato al Comune per le linee extraurbane. Tra il 1881 e il 1892 furono così realizzate la linea tramviaria dei Viali, e quelle per Rovezzano, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Ponte di Mezzo e Settignano. Nel 1884 i Tramways Florentins, dai fiorentini nominata “la belga”, ragione sociale dell’impresa facente capo alla Société Générale des Tramways, acquistarono le linee di Prato, Poggio a Caiano e Cascine. La diffusione di questo nuovo mezzo di trasporto suscitò nella cittadinanza reazioni molto contrastanti, suscitando nello stesso tempo paure e speranze, sollevando tematiche ancora attuali. In particolare l’ambizioso progetto per la realizzazione delle due linee per Fiesole e per il Chianti promosso da Emanuele Orazio Fenzi, figlio del famoso banchiere fiorentino e costruttore della Leopolda, pose l’imprenditore di fronte a diverse difficoltà.

«Da Firenze a S. Casciano: esiste fino dal decorso 1891 una linea di tram costruita dalla Società dei Tramvia del Chianti e dei Colli Fiorentini. Da Firenze le partenze del tram di S. Casciano avvengono da Piazza della Signoria e dal Piazzale della Porta Romana…». Viene così descritta nel volume Il Comune di San Casciano del 1892 del Carocci la linea che collegò Firenze con San Casciano e Greve in Chianti dal 1891 al 1935.

Alla fine dell’Ottocento, il territorio di San Casciano si presentava suddiviso in quattro frazioni principali: San Casciano, Mercatale, la Romola e San Pancrazio. La popolazione ammontava complessivamente a circa 11.000 abitanti nel 1861, aumentando progressivamente fino ad arrivare a poco più di 15.000 abitanti nei censimenti del 1911 e del 1921. L’economia di questo territorio ruotava intorno all’agricoltura, al commercio del bestiame, alla produzione del vino e dell’olio. I collegamenti tra Firenze e Siena erano affidati alle diligenze e nel 1887 fu accolto con favore il progetto di congiungere il Chianti con Firenze attraverso una linea tramviaria che prevedeva il servizio trasporto merci. La linea fu strumento di miglioramento economico e sociale per la comunità. Pochi mesi dopo l’inaugurazione del tratto Firenze-San Casciano, Francesco Stianti, trasferì la sua tipografia e casa editrice in una bottega in Piazza dell’Orologio, con una piccola succursale in un locale al primo piano in Borgo Sarchiani. Nel 1898 la famiglia Antinori costruì le cantine di San Casciano in Val di Pesa

Emanuele Orazio Fenzi, rappresentante la “Ditta Bancaria Emanuele Orazio Fenzi e C.” di Firenze, su Progetto dell’ing. Giuseppe Lenci, presentò domanda al Comune di San Casciano per «l’attivazione di una tramvia a trazione meccanica tra Firenze e San Casciano». L’adunanza del Consiglio comunale, in data 22 marzo del 1887, stanziò 110.000 lire in favore della società fiorentina per la realizzazione dell’opera. Nell’aprile 1887 la ditta Fenzi e C. presentò la domanda di concessione al Municipio di Firenze e al Consiglio Provinciale di Firenze:

«Questa linea muoverebbe necessariamente dalla Stazione Merci del Campo di Marte, e provvisoriamente da quella di Porta alla Croce, ed attraversando il territorio comunale di Firenze giungerebbe sulla Via Provinciale Senese nel luogo detto <le due strade> o <il Gelsomino> proseguendo quindi sulla detta Via fino al Ponte detto <dei Falciani> dove si biforcherebbe facendo capo, sempre percorrendo la Via Provinciale a S. Casciano da una parte e a Greve dall’altra».

La concessione a Province e Comuni per la costruzione e l’esercizio delle tranvie, concesse poi all’industria privata, era accordata dal Governo per Decreto Reale. Prima del definitivo decreto, furono vivaci le discussioni sull’opportunità della costruzione della tramvia del Chianti. Il progetto difatti si rivelò il più ardito e imponente del regno in quanto si sviluppava per 42 chilometri e prevedeva opere e infrastrutture ingenti: l’apertura di una nuova strada nella valle del Gelsomino, la ricostruzione del ponte San Nicolò e di nuovi ponti a Testi e Rimaggio, il consolidamento e la ricostruzione di opere a Mulino del Diavolo, a Ponte degli Scopeti, al Ponte dei Falciani, alla Colombaia, alla Casellina, al ponte San Angelo sulla Greve. Il preventivo di massima era di Lire 1.632.000.

Le discussioni sull’opportunità della costruzione della linea tramviaria del Chianti coinvolsero i maggiori protagonisti della vita politica toscana fra il 1887 e il 1888. Le linee tramviarie del Chianti e di Fiesole, attraversando zone residenziali o di rilevante interesse artistico e paesaggistico, posero agli amministratori problemi di varia natura, non ultima l’esigenza di confrontarsi anche con un primo embrionale concetto di tutela dell’ambiente. Giuseppe Poggi fu uno dei maggiori detrattori della tramvia del Chianti. Nella memoria diretta alle autorità cittadine fiorentine scriveva l’ingegnere:

«Una tramvia destinata a portare da Firenze al Chianti, e viceversa, mercanzie, bestiami, passeggeri, operai […] sarà utile, ma non sarà conveniente al Viale dei Colli, quale si è voluto che fosse e quale ne piace che sia. Il passeggio dei cittadini e dei forestieri perde le migliori attrattive, e l’opera viene necessariamente a subire alterazioni in quelle che sono le parti costitutive della sua bellezza».

Alla memoria del Poggi fece seguito la riposta di Emanuele Fenzi:

«non si può seriamente classificare come passeggiata pubblica tutto il tratto di Viale dalla Barriera di S.Niccolò fino al Piazzale Michelangiolo, lungo nientemeno che m. 2200. Non ci si trova mai anima viva e il Municipio lo sa, e per le annaffiature non vi spende mai un soldo, e in fatto di illuminazione vi si vede collocato un lume a petrolio a 500 metri. … Par poi proprio un gran male se qualche forestiero, andando a visitare il Viale dei Colli, vedrà per un momento passare un treno di fiaschi di buon vino del Chianti?»

Angiolo Pucci, Sovrintendente ai Pubblici Giardini e Passeggi, paventava danni agli alberi, ai marciapiedi e alle panchine del viale e ancora Giuseppe Poggi che, perso il primo assalto, sposò la causa ambientalista con queste parole:

«Le emanazioni del vapore noceranno certamente alle piante prossime alla rotaia e a lungo andare intristiranno anche le più discoste; e così il passeggio, lieto di ombre e di riposi, diverrà una strada come tutte le altre.»

Emanuele Fenzi, invocò a sostegno della tesi contraria la sua pluriennale esperienza di membro della Regia Società Toscana di Orticoltura:

«Fra i 250 platani o pochi più che si trovano piantati fra le cure e S.Gervasio sai tu quale è di gran lunga il più grosso, il più alto, il più forzuto, il più bello di tutti? Precisamente quello sotto al quale sta ferma (nota bene) per almeno 15 minuti ogni ora la locomotiva del tram di San Domenico».

Una serie di clausole del Comune di Firenze per alleviare le proteste, l’appoggio determinante al progetto di Sidney Sonnino e la netta presa di posizione di Ubaldino Peruzzi a favore della realizzazione della linea, chiusero le discussioni. Il 23 marzo 1888 la Provincia di Firenze approvò la concessione per la costruzione della Tramvia del Chianti. Il 12 maggio 1888 la giunta comunale di San Casciano, deliberò il contributo finale, destinato alla realizzazione dell’opera, in 140.000 lire. Il 18 dicembre 1888 il Decreto Ministeriale dava l’autorizzazione alla Ditta Emanuele Fenzi e C. a costruire ed esercitare con trazione a vapore una tranvia dalla stazione Ferroviaria di Firenze-Porta alla Croce a Greve e a San Casciano in base al progetto dell’Ingegnere Giuseppe Lenci. Decreto del Ministero dei trasporti, 18 dicembre 1888.

La linea fu inaugurata per tronchi successivi tra il 1890 e il 1893. Il tratto di San Casciano fu aperto il 24 maggio del 1891. L’inaugurazione fu una grande giornata di festa per tutto il paese alla presenza delle massime autorità, come racconta il periodico dell’ epoca “Il Chianti” il 31 maggio 1891:

La linea fu inaugurata per tronchi successivi tra il 1890 e il 1893. Il tratto di San Casciano fu aperto il 24 maggio del 1891. L’inaugurazione fu una grande giornata di festa per tutto il paese alla presenza delle massime autorità, come racconta il periodico dell’ epoca “Il Chianti” il 31 maggio 1891:

«Per la nostra collina, su per una linea tortuosa serpeggia la vaporiera; saluta col suo fischio lungo, ripetuto dalle convalli, il bel paese che siede sulla cima del monte, ed a lui reca le più belle speranze di un lieto avvenire. Il nostro vecchio castello, a cui neppure sulle ali del vento, potea giungere il fischio della locomotiva, oggi esulta, perché, così bello, così ameno, non meritava di rimaner per sempre sconosciuto. Il 21 maggio è per noi epoca memoranda, in cui l’Illustre Cav. E. Fenzi, raggiunto il suo ideale, univa alla bella Firenze il nostro paese [… ] Alle 10, al teatro Niccolini, vennero estratti alcuni premi a vantaggio dei componenti la Società Operaia e Fratellanza Militare […] la banda suonò l’inno reale, e, mentre il popolo applaudiva al Cav. Emaule Orazio Fenzi ad alla di Lui famiglia, furono presentati mazzi sceltissimi di fiori alla Signora Cristina Fenzi, accompagnata dall’Onorevole Sidney Sonnino, a cui pure non mancarono i mille complimenti dei mille amici che lo amano e lo stimano. I nostri ospiti, ricevuti dagli assessori Levantini e Giunti, si recarono al palazzo municipale, dove vennero salutati dal Sindaco signor Antonio Sandrucci e da molti consiglieri e indi si recarono alla Società Operaia, alla Fratellanza Militare ed ebbero sempre festosa e cordiale accoglienza. Alle 6 ebbe luogo la corsa, dopo fu estratta la tombola, e la banda della Romola, durante questo trattenimento, prestò lodevolissimo servizio. Sull’imbrunire la folla si riversò tutta in piazza dell’Esposizione per assistere ai fuochi preparati dall’abile pirotecnico Tazzi di Calenzano. L’illuminazione del paese riuscì molto bella, e non poteva essere altrimenti, perché preparata dal rinomato Fantappiè. La banda locale, diretta dal distinto Maestro Giovan Battista Frosali, terminò la festa con svariati concerti e fu applauditissima. La famiglia Fenzi e l’Onorevole Sonnino tornarono alla villa entusiasmati per l’accoglienza ricevuta e soddisfatti della festa così.»

Dopo l’inaugurazione di questo tratto l’attività commerciale e bancaria di Fenzi risentì della crisi economica europea degli anni 1889-90 e si aggravò al punto che il Banco Fenzi fallì alla fine del 1891. Nel 1896 la società belga, Société Générale des Tramways, acquisì la società della tramvia del Chianti e dei Colli Fiorentini, che con il fallimento del banco Fenzi era stata ceduta a Ferdinando Cesaroni. Il 26 luglio 1899 si iniziò ad elettrificare la linea; il primo tratto in cui venne eliminata la trazione a vapore fu quello da Porta alla Croce al Gelsomino. In seguito la nuova trazione fu estesa fino a Tavarnuzze, raggiunta il 16 settembre 1907.

La tramvia del Chianti, che da Firenze a Greve in Chianti transitava per 6.887 metri su strade comunali, per 23.594 metri su strade provinciali e per 5.766 metri in sede propria. La diramazione per San Casciano in Val di Pesa transitava per 3.388 metri su strade provinciali e per 1.002 metri in sede propria con una pendenza contenuta sempre entro il 60 per mille. Da Firenze a San Casciano correvano mediamente 28 corse, mentre nel tratto opposto le corse erano 24. Il capolinea principale era in piazza Beccaria, allora conosciuta come porta alla Croce; sempre da piazza Beccaria iniziava la diramazione per la stazione ferroviaria del Campo di Marte ad uso esclusivo dei convogli merci, mentre i passeggeri dovevano compiere il tragitto a piedi. Lasciato il capolinea principale la tramvia si dirigeva verso l’Arno. La prima fermata era nell’allora piazza della Zecca Vecchia (la zona oggi compresa tra piazza Piave e lungarno Pecori-Giraldi) da cui ripartiva per poi attraversare il fiume sul nuovo ponte in ferro di San Niccolò. Passato il ponte, nell’attuale piazza Francesco Ferrucci, si trovava la Barriera daziaria di San Niccolò che la tramvia superava sulla destra attraverso un valico fatto nella cinta muraria. Da qui in poi la tramvia percorreva il Viale dei Colli: da viale Michelangelo fino al piazzale, poi il viale Galileo fino al piazzale Galileo, quindi la tramvia svoltava a sinistra per viale Torricelli fino all’incrocio con il viale del Poggio Imperiale dove si ricongiungeva con il tronco iniziato al piazzale di porta Romana (secondo capolinea fiorentino). Poi la tramvia percorreva via del Gelsomino, una via costruita appositamente per il servizio tranviario dove era situata la stazione omonima. La linea proseguiva poi lungo la via Romana, attuale via Senese, attraversando il borgo delle Due Strade fino al bivio con via di Malavolta dove era il confine con l’allora comune del Galluzzo e dove si trovava un’altra barriera daziaria; superata la barriera la tramvia proseguiva attraversando il Galluzzo, sfiorando la Certosa, attraversando i Bottai e il bivio per Le Rose, dopodiché entrava a Tavarnuzze dove si trovava un’altra stazione. I convogli passavano in località Mulino del Diavolo, poi in località ponte degli Scopeti e quindi nella piana formata dal fiume Greve. Infine raggiungeva i Falciani dove aveva sede una stazione dotata di deposito di materiali e dove era posta una biforcazione: rimanendo sul binario principale proseguiva per Greve in Chianti mentre con l’altro ramo raggiungeva San Casciano in Val di Pesa.

I treni merci avevano l’obbligo di circolare solo di notte e su carri chiusi con l’obbligo di un solo carro merci per convoglio. Venne imposto alla tramvia di avere due capolinea: uno a Porta alla Croce ed uno a Porta Romana. Gli orari del servizio dovevano essere divisi in invernali ed estivi ed essere approvati dalla Prefettura. Fu imposto l’obbligo di collocare i binari al centro della carreggiata dei viali per permettere il pubblico passeggio ed il transito delle carrozze. La linea doveva essere dotata di un servizio telegrafico ed in seguito del servizio telefonico, poi installato per volontà della società esercente; ogni carro doveva avere un vano riservato al servizio postale. Lungo la linea le distanze progressive dovevano essere segnalate mediante segnali posti ogni 500 e ogni 1000 metri ed inoltre, per il tratto in sede propria, venne chiesto di far sorvegliare la linea da due guardiani i quali avevano l’obbligo di abitare nelle località servite. Infine il comune di Firenze si riservò il diritto di concedere più autorizzazioni per l’uso della linea anche ad altri concessionari, ma riconoscendo un rimborso spese per la manutenzione che rimaneva a carico del costruttore.

Sono gli scrittori dell’epoca a lasciare i passi più significativi per la memoria storica del trenino. I macchiaioli della letteratura popolare tratteggiarono con pennellate più di memoria che di vero realismo i loro personaggi, i loro quadri di vita popolare nella San Casciano dell’epoca: «Alla punta estrema del paese si San Casciano in Val di Pesa, un colle amenissimo circondato da uno scenario di montagne superbe e punteggiato da volle splendide, là proprio dove le ultime case finiscono, e comincia a snodarsi la ripida via maestra ferrata da una linea di tranvai, c’è un caffè piccino piccino, ma sempre affollato di gente che arriva. Costì, in un bel pomeriggio, mi pare di settembre, il signor Aurelio Frattigiani sostò un momento, invitato da alcuni amici a sorbire una bibita, prima di montare su carrozzone che stava per partire… Sonò la campanella del tranvai, il signor Aurelio bevve in fretta, si congedò, e salì su una vettura. Contemporaneamente un altro carrozzone infilava il binario doppio, e si fermava, mentre il convoglio partente scompariva con un cigolio di freni tremendo. Gli avventori si fecero sulla porta del caffeuccio; alle finestre comparve qualche testa tra i vasi di basilico; un monello sgambettò, cantando. Dal tranvai scesero quattro persone solamente, lasciando delusi gli spettatori, per i quali gli arrivi e le partenze costituivano il lecito ed economico divertimento della giornata: un frate, una contadina, con un ragazzo e un fagotto più grande del ragazzo, e la guardia comunale Ferdinando Paolieri» (Novelle toscane , Il fico, 1914).

Sono gli scrittori dell’epoca a lasciare i passi più significativi per la memoria storica del trenino. I macchiaioli della letteratura popolare tratteggiarono con pennellate più di memoria che di vero realismo i loro personaggi, i loro quadri di vita popolare nella San Casciano dell’epoca: «Alla punta estrema del paese si San Casciano in Val di Pesa, un colle amenissimo circondato da uno scenario di montagne superbe e punteggiato da volle splendide, là proprio dove le ultime case finiscono, e comincia a snodarsi la ripida via maestra ferrata da una linea di tranvai, c’è un caffè piccino piccino, ma sempre affollato di gente che arriva. Costì, in un bel pomeriggio, mi pare di settembre, il signor Aurelio Frattigiani sostò un momento, invitato da alcuni amici a sorbire una bibita, prima di montare su carrozzone che stava per partire… Sonò la campanella del tranvai, il signor Aurelio bevve in fretta, si congedò, e salì su una vettura. Contemporaneamente un altro carrozzone infilava il binario doppio, e si fermava, mentre il convoglio partente scompariva con un cigolio di freni tremendo. Gli avventori si fecero sulla porta del caffeuccio; alle finestre comparve qualche testa tra i vasi di basilico; un monello sgambettò, cantando. Dal tranvai scesero quattro persone solamente, lasciando delusi gli spettatori, per i quali gli arrivi e le partenze costituivano il lecito ed economico divertimento della giornata: un frate, una contadina, con un ragazzo e un fagotto più grande del ragazzo, e la guardia comunale Ferdinando Paolieri» (Novelle toscane , Il fico, 1914).

Già ad inizio 900 la linea tramviaria del Chianti necessitava di maggiori manutenzione, tanto che i comuni di San Casciano e Greve in Chianti erano stati costretti alle vie legali contro il gestore. I biglietti aumentavano, gli orari non venivano rispettati e le condizioni della linea peggioravano causando numerosi incidenti come riporta la cronaca de “Il Chianti”. La prima guerra mondiale aggravò la situazione ed ebbe conseguenze gravissime sulla società belga e sulla qualità del servizio. Ci fu un’enorme crescita del costo delle materie prime: carbone, energia elettrica, e materiale rotabile. I disservizi erano dovuti anche all’uso della lignite del Valdarno al posto del carbone, impiegato per scopi bellici, e al poco personale, richiamato in guerra. Alla fine della guerra la situazione economica della Società dei Tramways era disperata e tutti gli interventi migliorativi vennero rimandati a data futura.

Negli anni che precedettero la prima guerra mondiale, la SITA era riuscita a ottenere, in via sperimentale, di esercitare un servizio sulla linea Firenze-Siena passando per Greve. Nel 1917 la SITA iniziò a svolgere delle regolari corse di autobus sulle linee Firenze-Siena e Firenze-Volterra con passaggio per San Casciano in Val di Pesa via Falciani. Con l’autobus, San Casciano in Val di Pesa veniva collegato con il centro di Firenze in circa trentacinque-quaranta minuti. Nel ‘21 l’obbligo di cambiare a Tavarnuzze a causa del diverso sistema di trazione (da elettrico a vapore e viceversa) allungò i tempi di percorrenza: da Greve in Chianti a Porta Romana si impiegavano circa due ore (1 ora e mezza da San Casciano in Val di Pesa). Per tutelare la tramvia, l’Ispettorato delle Ferrovie-Tramvie di Firenze impose alla SITA di far passare i suoi autobus non più dai Falciani, ma dalla via Volterrana, con un allungamento dei tempi enorme. Questa decisione causò un lungo contenzioso tra l’amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa e l’Ispettorato. Tale situazione durava ancora nel 1928, quando il Podestà di San Casciano in Val di Pesa, il generale Michele Polito, inviò un accorato appello al Ministero:

«Il servizio SITA per il tratto Firenze-Falciani-San Casciano, supplisce modestamente alla tanto reclamata deficienza del servizio tranviario. E’ lecito oggi dunque che un paese come San Casciano, che dista da Firenze appena 16 km, pieno di vita agricola e commerciale, debba contentarsi di tre sole partenze del tram al giorno, eseguite con due vecchie carrozze e qualche volta con una sola, mista, per servizio merci viaggiatori? …La variante apportata all’itinerario dei servizi automobilistici nel tratto San Casciano-Firenze e viceversa, e il disservizio tranviario hanno messo questa regione nelle condizioni di doversi porre a paragone di un paese qualunque nei riguardi dei mezzi di comunicazione: prova evidente ne sono l’orario deficiente ed impossibile delle partenze del tram ed il vizioso itinerario del servizio automobilistico col quale si impiegano spesso due ore per raggiungere la città, mentre 30 minuti dovrebbero essere più che sufficienti».

Nel 1932 fu annunciata la chiusura della linea tramviaria. Nel 1934 la società avvio il fallimento ed il 25 aprile 1935 venne deliberata la soppressione del servizio. Dopo la cessazione del servizio negli anni 30 il personale venne riassorbito dalle tramvie fiorentine, gli impianti smantellati, le rotaie divelte per farne dono alla Patria. Una delle vecchie motrici terminò la propria attività nelle cave di Carrara, adibita al trasporto del marmo. Per quasi cinquant’anni la vecchia stazione a strisce bianche e marroni continuò però a segnare il paesaggio urbano di San Casciano. Solo il 6 dicembre del 1983 iniziò la demolizione della Stazione in Piazza Zannoni che ancora oggi, per i sancascianesi, resta “Piazza della Stazione”.

Sara Gremoli è laureata in Storia contemporanea presso l’università di Firenze e presidente dell’associazione culturale Sgabuzzini storici, con sede a San Casciano in val di Pesa.

L’associazione Sgabuzzini Storici, con sede a San Casciano in Val di Pesa si occupa di promozione culturale e organizzazione di eventi. In particolare l’associazione promuove la valorizzazione del patrimonio documentale e la diffusione della memoria storico-culturale del Chianti attraverso l’organizzazione di conferenze, mostre, letture e spettacoli teatrali in collaborazione con le associazioni del territorio.

Le ricerche sulla Tramvia del Chianti curate dall’Associazione in collaborazione con Gruppo “La Porticciola” e del loro prezioso archivio fotografico si sono concretizzate nella realizzazione di una mostra foto–documentaria. Documenti, testimonianze raccolte, periodici dell’epoca, e fotografie sono state fonte d’ispirazione per lo spettacolo teatrale La Caffettiera del Chianti, parole, immagini e musica per ripercorrere la storia della Tramvia del Chianti, andato in scena al Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, drammaturgia e regia di Tiziana Giuliani.

Articolo pubblicato nell’agosto del 2016.

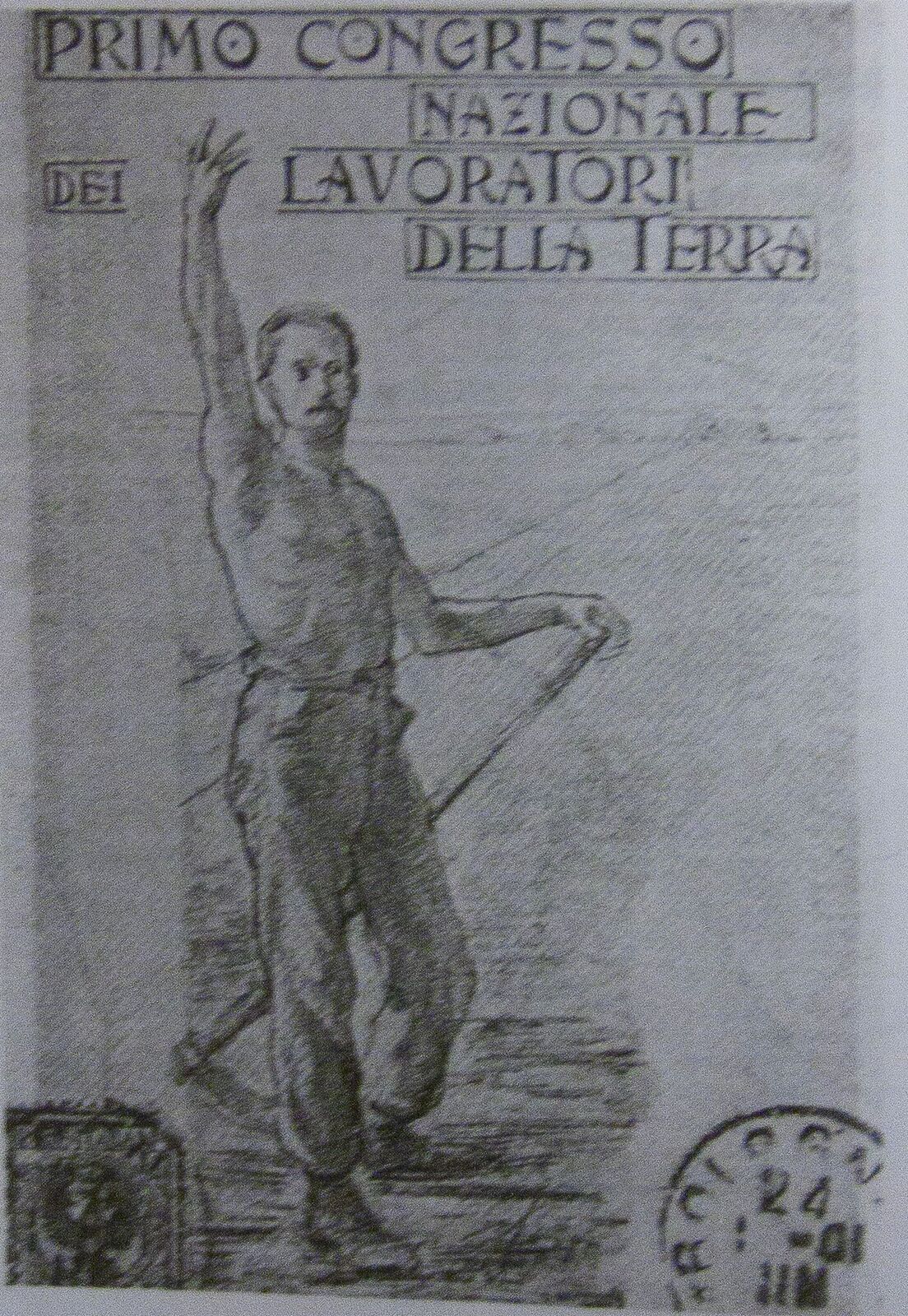

Nel 1907 batteva le campagne Giovanni Martini, sempre presente come oratore in tutti i paesi in cui si costituirono le leghe ed anche in quelli dove l’organizzazione non riuscì a radicarsi, come Montale, in mano ai cattolici. Il suo Vademecum del contadino toscano si apriva con l’affermazione: «la scintilla della ribellione è finalmente penetrata». L’opuscolo conteneva le norme interne del sindacato ed elencava gli obiettivi rivendicativi, in primis il miglioramento dei contratti di mezzadria e affitto e la difesa dei braccianti, che dovevano essere pagati in denaro e non in natura, ma anche l’istituzione di un ufficio di consulenza, di magazzini sociali dove comperare semi, attrezzi, concimi, solfato di rame ecc… e magazzini di deposito per i prodotti di parte contadina. Del sindacato potevano far parte i braccianti, i mezzadri, gli affittuari e come soci aggregati anche i coltivatori diretti. Il risultato di questo movimento, che più che in scioperi si risolse nella nascita e organizzazione delle leghe, fu un’immediata risposta padronale. Nel marzo 1907 questi costituirono una propria associazione con l’obbiettivo di riaffermare il patto mezzadrile, introducendo alcuni cambiamenti per sottrarre terreno ai socialisti attraverso un cauto riformismo.

Nel 1907 batteva le campagne Giovanni Martini, sempre presente come oratore in tutti i paesi in cui si costituirono le leghe ed anche in quelli dove l’organizzazione non riuscì a radicarsi, come Montale, in mano ai cattolici. Il suo Vademecum del contadino toscano si apriva con l’affermazione: «la scintilla della ribellione è finalmente penetrata». L’opuscolo conteneva le norme interne del sindacato ed elencava gli obiettivi rivendicativi, in primis il miglioramento dei contratti di mezzadria e affitto e la difesa dei braccianti, che dovevano essere pagati in denaro e non in natura, ma anche l’istituzione di un ufficio di consulenza, di magazzini sociali dove comperare semi, attrezzi, concimi, solfato di rame ecc… e magazzini di deposito per i prodotti di parte contadina. Del sindacato potevano far parte i braccianti, i mezzadri, gli affittuari e come soci aggregati anche i coltivatori diretti. Il risultato di questo movimento, che più che in scioperi si risolse nella nascita e organizzazione delle leghe, fu un’immediata risposta padronale. Nel marzo 1907 questi costituirono una propria associazione con l’obbiettivo di riaffermare il patto mezzadrile, introducendo alcuni cambiamenti per sottrarre terreno ai socialisti attraverso un cauto riformismo. Non a caso il passo successivo non fu il lancio di uno sciopero per ottenere l’accettazione del memoriale di Ramini, ma l’organizzazione di una manifestazione nella forma del comizio. Si tenne il 30 maggio al Politeama Mabellini di Pistoia, con l’intervento di tutte le leghe contadine e l’invito a partecipare anche ai contadini non organizzati. Per L’Avvenire alla manifestazione parteciparono circa 1.000 persone. Alla fine fu approvato un OdG che dava mandato ai Consigli delle leghe di eleggere una Commissione che insieme alla Commissione esecutiva della CdL predisponesse una piattaforma da discutere poi con i singoli proprietari. Questo primo confronto tra le organizzazioni padronali e le neonate strutture sindacali contadine dei socialisti restò confinato al dibattito pubblico, non verificandosi atti di scontro più rilevanti da ambo le parti, e cioè senza disdette ai contadini da parte dei concedenti e senza scioperi. Non ci furono nemmeno risultati apprezzabili, rimanendo di fatto lettera morta i due progetti di riforma, senza nessun confronto o accordo tra le parti, che continuavano a confrontarsi a distanza. Anche gli organi dello Stato restarono a guardare, mentre le amministrazioni locali, guidate da ceti legati alla proprietà agricola, non intervennero nel merito. In pratica l’applicazione dell’uno o dell’altro progetto di riforma veniva lasciata al confronto diretto tra singoli proprietari e contadini, e non ci fu nemmeno per questa via nessun accordo di rilievo. La questione però era posta, e continuò a tener vivo il dibattito e una certa agitazione tra i contadini anche negli anni immediatamente successivi.

Non a caso il passo successivo non fu il lancio di uno sciopero per ottenere l’accettazione del memoriale di Ramini, ma l’organizzazione di una manifestazione nella forma del comizio. Si tenne il 30 maggio al Politeama Mabellini di Pistoia, con l’intervento di tutte le leghe contadine e l’invito a partecipare anche ai contadini non organizzati. Per L’Avvenire alla manifestazione parteciparono circa 1.000 persone. Alla fine fu approvato un OdG che dava mandato ai Consigli delle leghe di eleggere una Commissione che insieme alla Commissione esecutiva della CdL predisponesse una piattaforma da discutere poi con i singoli proprietari. Questo primo confronto tra le organizzazioni padronali e le neonate strutture sindacali contadine dei socialisti restò confinato al dibattito pubblico, non verificandosi atti di scontro più rilevanti da ambo le parti, e cioè senza disdette ai contadini da parte dei concedenti e senza scioperi. Non ci furono nemmeno risultati apprezzabili, rimanendo di fatto lettera morta i due progetti di riforma, senza nessun confronto o accordo tra le parti, che continuavano a confrontarsi a distanza. Anche gli organi dello Stato restarono a guardare, mentre le amministrazioni locali, guidate da ceti legati alla proprietà agricola, non intervennero nel merito. In pratica l’applicazione dell’uno o dell’altro progetto di riforma veniva lasciata al confronto diretto tra singoli proprietari e contadini, e non ci fu nemmeno per questa via nessun accordo di rilievo. La questione però era posta, e continuò a tener vivo il dibattito e una certa agitazione tra i contadini anche negli anni immediatamente successivi.