La Città Bianca in camicia nera: dalla fine dell’Ottocento ai fatti di Piazza S. Michele

La Lucca prefascista: conservazione e tradizione

Regione rossa per eccellenza nell’immaginario collettivo assieme all’Emilia Romagna, la Toscana può vantare una “genealogia rivoluzionaria” che dagli studenti pisani volontari a Curtatone e Montanara arriva allo spartiacque di Livorno del 1921, passando per episodi meno noti come la feconda contaminazione reciproca tra socialismo e progressismo positivista d’ispirazione mazziniana nella Versilia a cavallo fra i due secoli [1].

In un simile panorama la città di Lucca spicca per il proprio conservatorismo, “fortemente connesso”, come evidenzia Luca Pighini, “con la difesa dei valori religiosi”; terra d’emigrazione e territorio a vocazione agricola, la Lucchesia conosce l’industrializzazione nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, quando l’imprenditore genovese Vittorio Emanuele Balestrieri impianta uno jutificio in località Ponte a Moriano [2]. Il conflitto sociale, a fronte delle durissime condizioni di vita della classe operaia lucchese, stenta a decollare: soltanto nella primavera del 1914 si tiene il primo vero sciopero di massa, quello delle sigaraie della Manifattura Tabacchi, già protagoniste nei decenni precedenti degli unici, sporadici episodi di combattività operaia in Lucchesia [3], e che durante la Prima guerra mondiale saranno nuovamente al centro delle proteste del 1917 [4 ]. Ma le cose sono destinate a cambiare con la fine del conflitto e il doloroso lascito che questo si lascia alle spalle, a Lucca come nel resto del paese.

Dal primo dopoguerra al “biennio rosso”

“Al di là dell’entusiasmo per la vittoria e della retorica di celebrazione”, scrivono Eugenio Baronti e Leana Quilici, “la fine della grande guerra lascia in tutta Italia una tragica eredità: all’elevato numero di morti, mutilati e invalidi si aggiungono i problemi della disoccupazione, della mancanza di generi di prima necessità […]” [5]. Lucca, alle prese con la crisi della produttività agricola e salari sempre più deboli di fronte all’inflazione, non costituisce certo un’eccezione nel quadro nazionale: a denunciare la difficoltà del momento non sono soltanto le organizzazioni socialiste, ma anche una parte del mondo religioso cittadino (“Lucca, città della fame” titola il Serchio, erede di quell’Esare che sin dalla sua fondazione nel 1886 era stato la voce della Curia lucchese)[6 ]. Nel febbraio 1919 vedono la luce le prime leghe sindacali bianche grazie al contributo del parroco di San Marco don Pietro Tocchini, animato certamente da volontà concorrenziale nei confronti dei socialisti, ma anche da una genuina presa di coscienza della dura realtà quotidiana dei propri parrocchiani. Nel novembre dello stesso anno le elezioni nazionali a Lucca premiano il Partito popolare italiano, diviso però al suo interno tra un’ala di sinistra “quasi socialista” – come la definì il Giornale di Valdinievole – e un’ala destra ferocemente conservatrice e ostile a qualsiasi forma di associazionismo operaio, incluso quello cattolico [7].

L’ondata delle proteste lucchesi negli anni del dopoguerra e del “biennio rosso” culminano con il massiccio sciopero del marzo 1920 e l’occupazione della fabbrica S.M.I. a Fornaci di Barga nel settembre dello stesso anno; scarso invece il riverbero in città della rivolta viareggina del 2-5 maggio [8]. Sostanziali le conquiste ottenute, dagli aumenti salariali all’alleggerimento della disciplina di fabbrica. Gli echi delle dimostrazioni di piazza hanno appena cominciato a spegnersi quando la violenza squadrista piomba sulla città – e sulle organizzazioni del movimento operaio.

Il fascismo a Lucca: dalla fondazione all’aggressione di piazza San Michele

Poco più di un anno prima, il 23 marzo 1919, Benito Mussolini ha fondato i Fasci di combattimento, il cui avvenire non sembra roseo fino al 1920 quando – sull’onda del riflusso delle occupazioni operaie e del crescente declino del PSI – il nuovo soggetto politico si pone a capo della “reazione borghese antiproletaria” conoscendo una rapida crescita in termini di iscritti [9]. Anche a Lucca, che soltanto un paio di settimane prima ha subito gli effetti del devastante terremoto che vede il suo epicentro nella Garfagnana, nel settembre 1920 si avvia il processo volto alla fondazione di una sezione locale del fascio, per iniziativa del romagnolo Nino Malavasi, studente di veterinaria, e del farmacista ed ex ufficiale Baldo Baldi [10 ], entrambi provenienti dagli ambienti mazziniani, una cinquantina di simpatizzanti – perlopiù giovani di famiglie benestanti – al seguito [11]. Il fascismo lucchese nasce ufficialmente un mese dopo in via Guinigi, il 26 ottobre 1920, sotto la presidenza onoraria del colonnello Umberto Minuto; il 5 dicembre esce il primo numero de L’intrepido, periodico della sezione.

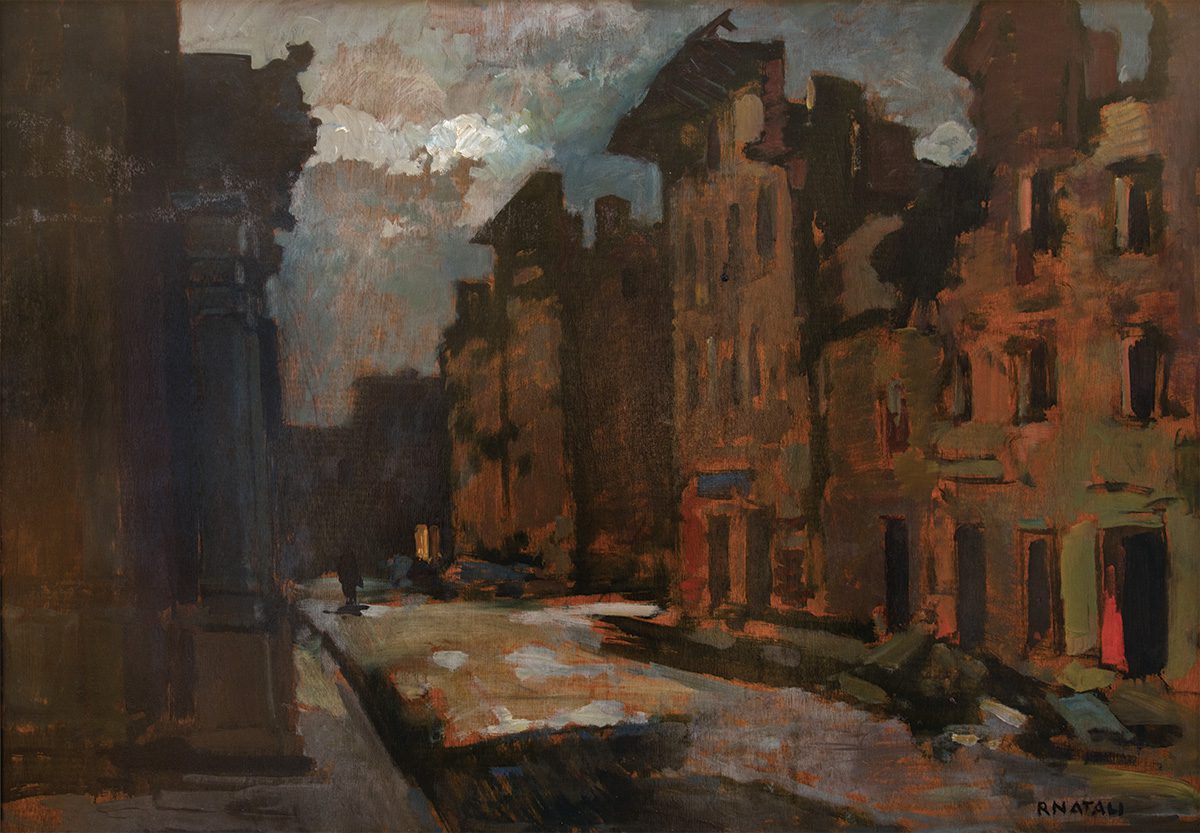

Il “battesimo dello squadrismo” a Lucca si tiene il 14 dicembre 1920, in piazza S. Michele, dove circa 500 persone si sono riunite nella piazza in occasione di un comizio socialista contro il carovita: l’onorevole Lorenzo Ventavoli prende la parola, ma i fascisti lo interrompono continuamente, accusandolo di vivere nell’agio grazie all’indennità parlamentare [12 ]; dalle parole si passa ben presto alle vie di fatto, agli squadristi lucchesi si uniscono gli oltre 300 camerati pisani e senesi giunti in città, e la Guardia Regia spara sulla folla mentre le camicie nere rientrano indisturbate nella propria sede di via S. Andrea. Restano a terra 19 feriti e due morti, Valente Vellutini, proprietario di una filanda, e l’ex consigliere comunale liberale Angelo Della Bidia. A nulla valgono le denunce di Ventavoli e del comunista Luigi Salvatori: gli unici arresti effettuati dalla polizia vanno a colpire i socialisti. Anche a Lucca dunque, come a Milano e Bologna un anno prima, si registra la connivenza tra apparati dello Stato e fascisti [13]. Il mattino successivo in quella stessa piazza, a fianco della chiesa, compare una scritta minacciosa a caratteri cubitali: “A Lucca comanda il fascio”[14]. E chi comanda il fascio a Lucca sarà da lì a poco Carlo Scorza.

Il Ras di Lucca

Calabrese, classe 1897, Scorza si trasferisce quindicenne a Lucca con la famiglia e alla vigilia della Prima guerra mondiale si fa notare per il suo acceso attivismo interventista; durante il conflitto si distingue durante la difesa del Piave, venendo decorato al valore militare. L’adesione ufficiale al fascismo avviene proprio in quel fatidico 14 dicembre 1920 che ha lasciato dietro di sé due morti, numerosi feriti e ben più di qualche sospetto sulla complicità tra forze dell’ordine e camicie nere. La carriera del futuro “condottiero”[15] dentro il fascio lucchese è rapidissima, tanto da arrivare a ricoprire la carica di segretario a soli quattro mesi dalla sua iscrizione, nell’aprile 1921: sotto la guida di Scorza, ha evidenziato Nicola Laganà [16], si rafforza la componente più violenta del movimento, che si scatena contro le sedi e i luoghi di ritrovo del movimento operaio. Nel dicembre dello stesso anno, dopo la trasformazione dei fasci di combattimento in partito, diviene segretario federale per Lucca; nell’ottobre 1922 partecipa alla marcia su Roma, occupando con i suoi duemila legionari lucchesi Civitavecchia. Il lungo regno del “gangster” Scorza [17] è contraddistinto dalla costante scalata ai vertici del PNF, culminata (non senza contrasti con i capi nazionali e lo stesso Mussolini) nel 1943 con la nomina a segretario nazionale del partito: una strada macchiata di sangue – quello degli antifascisti, ma anche di qualche fascista – e caratterizzata da una gestione del potere che Ugo Clerici, collaboratore di Mussolini da questi inviato a Lucca per far luce sulle “cose poco pulite” che girano sul conto di Scorza e di suo fratello Giuseppe, definirà “camorristica”[18].

1 Per un quadro generale si rimanda alla lettura del recente volume di Edoardo Parisi e Maurizio Sacchetti Dario Calderai, medico mazziniano nella Versilia del marmo di fine Ottocento (2022), edita da Ed. l’Ancora e A.M.I. – Associazione Mazziniana Italiana – sez. Versilia, circolo “Mauro Raffi”.

2 Per una lettura approfondita del fenomeno si rimanda all’esaustivo saggio di Francesco Petrini Aspetti dell’industrializzazione in Lucchesia: 1880-1901, pubblicato per la prima volta sul n. 5 di “Documenti e Studi” del dicembre 1986 ed oggi consultabile a questo link.

3 Vedi anche il saggio di Luciana Spinelli 1914: la Manifattura di Lucca e lo sciopero generale nelle manifatture dei tabacchi, in “Documenti e Studi” n. 3/1985 (pp. 3-34), consultabile a questo link.

4 Per un quadro completo delle proteste lucchesi del 1917 si rimanda al saggio di Andrea Ventura “L’inizio del conflitto sociale? Il caso della provincia di Lucca“, in Roberto Bianchi, Andrea Ventura (a cura di), Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali, Pacini Editore, Pisa 2019, pp. 35-51; altro significativo caso di conflittualità durante e dopo la guerra è costituito dalla SMI di Fornaci di Barga, oggetto del saggio di A. Ventura Fornaci di Barga 1915-1920, in “Documenti e Studi” n. 38/2015, pp. 61-72.

5 Eugenio baronti, Leana Quilici, Lucca 1919: la vita politica e sociale della città raccontata dai giornali lucchesi, p. 7, in “Documenti e Studi” n. 1/1984, pp. 5-36.

6 Ivi, pp. 8-9

7 Vedi anche Antonella Dragonetti, Le vicende elettorali del Partito popolare lucchese nelle elezioni del 1919, in “Documenti e Studi” n. 4/1986, pp. 18-33.

8 Andrea Ventura, Italia ribelle. Sommosse popolari e rivolte militari nel 1920, Carocci, Roma 2020, p. 59.

9 Emilio Gentile, Il fascismo in tre capitoli, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 20-21.

10 Marco Pomella (a cura di), La storia di Lucca, Typimedia, Roma 2019, pp. 121-122.

11 Umberto Sereni, “Carlo Scorza e il fascismo in stile camorra”, p. 193, in Paolo Giovannini, Marco Palla (a cura di), Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo, Laterza, Roma-Bari 2019, pp. 190-217.

12 Andrea Ventura, “Lorenzo Ventavoli”, in Gianluca Fulvetti, Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti lucchesi nel casellario politico centrale. Per un dizionario biografico della provincia di Lucca, Maria Pacini Fazzi, Lucca 2018, pp. 183-185.

13 Per un quadro più approfondito si rimanda alla lettura del volume di Andrea Ventura Il diciannovismo fascista. Un mito che non passa, Viella, Roma 2021.

14 Luciano Luciani, Armando Sestani, Lucca e dintorni tra antifascismo, guerra e Resistenza, pp. 18-19, in Gianluca Fulvetti, Guida ai luoghi della memoria in provincia di Lucca (vol. 3), Pezzini, Viareggio 2016.

15 Titolo in origine attribuito al signore ghibellino di Lucca Castruccio Castracani degli Antelminelli (1281-1328), la cui figura sarà sfruttata in chiave propagandistica da Scorza proponendone l’identificazione con sé stesso; vedi anche Umberto Sereni, “Carlo Scorza e il fascismo stile camorra”, in Giovannini-Palla (a cura di), Op. cit.

16 Cit. in Pomella, Op. cit., p. 127

17 Secondo il ritratto che ne da il settimanale britannico Observer al momento della nomina di Scorza a nuovo segretario del PNF; in Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti, Feltrinelli, Milano 2016, p. 166

18 Cit. in Sereni, Op. cit., p. 203.