La ricerca in archivi pubblici e privati ha confermato un dato già acquisito da ricercatori e ricercatrici, che si sono cimentati con la storia delle donne: l’agire femminile, pur registrato in questi luoghi, non ha lasciato solchi profondi, ma lievi tracce; prezioso risulta l’Archivio fotografico F.lli Gori, dal quale emergono le immagini dell’impegno femminile nei primi venti anni dell’età Repubblicana. La parte più debole della documentazione di questa mostra virtuale è quella relativa all’attività delle donne cattoliche in ragione di una produzione minore, ma anche per una forte dispersione. In parte il vuoto è stato coperto dalla stampa cattolica conservata presso la redazione grossetana di “Toscana Oggi”, i settimanali “Vita Nuova” e “Rinnovamento”, che copre quasi tutti gli anni Settanta. Nuovi possibili ritrovamenti potranno venire dal futuro riordino dell’Archivio Provinciale della Democrazia Cristiana.

I materiali sono stati organizzati seguendo due criteri fondamentali intrecciati tra loro: quello cronologico e quello tematico. Alla prima selezione “oggettiva”, avvenuta in sede di conservazione delle fonti, si è aggiunta la scelta di chi ha curato la mostra, orientata dall’esigenza di offrire l’opportunità di una lettura diretta dei documenti. Le introduzioni che precedono le sezioni, infatti, vogliono essere una semplice e breve guida alla lettura dei documenti, senza gli appesantimenti di commenti analitici o chiavi di lettura, con il preciso obiettivo di lasciare aperta la possibilità di costruire percorsi e relazioni, sia per chi ha interessi di ricerca, sia per chi si avvicina ai documenti per semplice interesse conoscitivo, sia per chi vi ritrova tracce della realtà sociale di cui è stato/a testimone e/o protagonista.

Le sezioni in cui è suddivisa la mostra rispondono tematicamente e cronologicamente ad una periodizzazione generalmente accolta, che ha suggerito di accorpare quello che rientra nell’ambito del periodo della guerra e del lungo dopoguerra, cui seguono le fasi storiche usualmente definite come dell’“emancipazione” e dei “movimenti”. La prospettiva di accessibilità di nuovi archivi pubblici e l’ipotesi di sollecitare qualche curiosità, e dunque il reperimento di nuovi documenti e memorie, conforta l’attesa di ulteriori sviluppi nella ricerca.

ANNI QUARANTA E LUNGO DOPOGUERRA

I fili conduttori che legano l’attività dei movimenti femminili grossetani in un periodo critico come quello che va dal passaggio del fronte – che nel territorio grossetano avvenne nel giugno del 1944 – agli inizi degli anni Cinquanta, sono la ricerca di nuove modalità di partecipazione alla sfera pubblica e l’urgenza di far fronte alle necessità scaturite dal periodo bellico, le cui problematiche si protrassero in quello che abbiamo definito “lungo dopoguerra”.

Inizia “l’apprendistato politico” delle donne, sia con la partecipazione alle organizzazioni dei rinati partiti, sia con la partecipazione ai primi Consigli e alle prime Giunte comunali. Ben pochi, però, sono i documenti che testimoniano i primi passi dell’agire politico: qualche relazione di organizzazione dei partiti della sinistra, qualche foto di manifestazioni della Federterra, a testimonianza che la condizione delle donne contadine inizia a farsi sentire in tutta la sua gravità. La maggior parte della documentazione e delle fotografie qui raccolte testimoniano, da un lato, il ruolo giocato dalle organizzazioni femminili – cattoliche e di sinistra – nell’individuazione dei bisogni della popolazione (povertà, emergenza profughi, educazione dei fanciulli, assistenza agli anziani…); dall’altro, le risposte delle Istituzioni per far fronte a tali necessità.

Quello che emerge in tutta evidenza è il tentativo da parte di soggetti femminili di trovare un ruolo, una collocazione politica e sociale in una società dapprima violentata da venti anni di dittatura e dalla guerra, successivamente entrata in una fase di rapida e convulsa trasformazione, cui si doveva far fronte con spirito di adattamento e prontezza nel trovare soluzioni ai problemi della quotidianità. Siamo ancora molto lontani dai temi della specificità femminile, che esploderanno negli anni Settanta. L’agire insieme e l’apparire in pubblico si concretizzeranno ancora per molti anni soprattutto in termini di supporto alla “politica maschile” o di assistenza/solidarietà nei confronti delle categorie sociali più deboli.

Molteplici sono le formazioni cui partecipano le donne. L’Unione donne italiane (UDI) nasce a Roma il 12 settembre 1944 col proposito di rappresentare tutte le donne che si riconoscevano nel valore dell’antifascismo. In breve, tuttavia, si separarono le donne cattoliche, con la fondazione di una nuova associazione nell’ottobre 1944: il Centro Femminile Italiano (CIF). Sebbene distanti in quanto a riferimenti politici – partiti della sinistra, da una parte, e Democrazia Cristiana, dall’altra – sul piano concreto le due associazioni seppero ben presto trovare forme di collaborazione e, qui come altrove, allentare il vincolo – si badi bene, non scioglierlo – che le legava ai partiti per sperimentare nuove forme di partecipazione alla sfera pubblica.

Accanto alle due organizzazioni di massa delle donne, un insieme di formazioni, dall’Azione cattolica alle Dame della Carità, dalla Croce Rossa alle Commissioni femminili di partiti.

ANNI CINQUANTA-SESSANTA

Nella Grosseto degli anni Cinquanta-Sessanta, il settore dell’assistenza/solidarietà nei confronti delle categorie sociali più deboli rimane terreno femminile (le motivazioni, legate ai ruoli tradizionali, sono facilmente comprensibili), ma in qualche misura questa primazia è lentamente scalzata dall’organizzazione statale degli aiuti, che a Grosseto è particolarmente efficace.

Gli spazi occupati dalle donne si allargano con l’espansione del lavoro extradomestico ma parallelamente si ridefiniscono – restringendosi – sul terreno del “pubblico”. Questo arretramento è evidente se si guarda a due fenomeni: la riduzione delle presenze femminili nelle Giunte e nei Consigli comunali, quando sarebbe stato lecito aspettarsi che al primo apprendistato politico seguisse un consolidamento dell’esperienza e dunque una sua espansione; la simultanea presenza di donne in più di una formazione, tant’è che nei partiti, nelle Istituzioni, nelle associazioni e nei sindacati si trovano sempre i nomi delle stesse poche, pochissime donne.

Se tra la seconda metà degli anni Quaranta ai primi anni Cinquanta la trasformazione della realtà sociale aveva spinto le donne a ricercare un ruolo pubblico – che fosse in politica o nella società civile -, adesso i problemi delle migrazioni, dell’urbanizzazione, della ridefinizione dei rapporti economici e sociali nelle campagne, dell’apogeo e della crisi dell’industria mineraria, sembrano restringere le possibilità di una partecipazione effettiva nell’indirizzare i cambiamenti. Da qui un’uscita graduale di molte donne dagli spazi faticosamente conquistati.

Il caso dell’UDI è forse quello più emblematico: dai 38 circoli intorno alla metà degli anni Cinquanta (di cui 18 di “Amiche della miniera”) scivola lentamente ma progressivamente alla fine degli anni Sessanta in una profonda crisi di partecipazione, tant’è che si dovranno aspettare i primi anni Settanta per un ripresa effettiva delle attività con una vera e propria rifondazione dell’associazione.

Il tema del lavoro si afferma come terreno di lotta e rivendicazione femminile. Se la frequentazione di indirizzi scolastici tradizionalmente ritenuti alieni alle donne aprirà via via nuove possibilità di impiego e quindi di rivendicazione in termini di riconoscimento sociale e retributivo, gli anni Cinquanta si caratterizzano ancora per lotte sindacali a fianco degli uomini.

Simbolico e periodizzante sembra essere il 1954. A maggio lo scoppio della miniera di Ribolla travolge le vite di 43 minatori e crea una frattura insanabile nel movimento femminile che, organizzato nell’associazione “Le Amiche della miniera”, ha lottato a fianco dei mariti, fratelli, figli minatori contro la Montecatini. Il movimento si spezza sulla questione delle vedove dei minatori che accettano il risarcimento della Montecatini, cessando di essere parte civile nel processo. La scelta delle vedove fu valutata all’epoca come un tradimento, il fallimento di un intero paese, che dopo anni di lotte aveva perso l’opportunità di inchiodare la Montecatini alle proprie responsabilità.

Sempre nel 1954, ma ad ottobre, si organizza la conferenza delle donne assegnatarie della Maremma, volta alla preparazione del congresso nazionale a Foggia, che ha all’ordine del giorno la stesura della “Carta della donna assegnataria”. Per comprenderne le reali esigenze il sindacato coinvolge in questionari e inchieste le assegnatarie, che prendono mano a mano coscienza della necessità di muoversi unite per la rivendicazione dei loro diritti. Ne seguirà uno scontro con la dirigenza dell’Ente Maremma.

Iniziano a farsi strada negli anni Sessanta lotte che investono direttamente il lavoro femminile, con un forte coinvolgimento dell’UDI nelle battaglie per la regolamentazione del lavoro a domicilio, determinante perché integrativo del reddito familiare, ma anche suscettibile di forte sfruttamento.

*per allargare, dopo aver avviato la gallery cliccare sull’immagine col tasto destro del mouse e selezionare “Apri immagine in un’altra scheda”. Per l’Indice delle abbreviazioni clicca qui

var wpape_gallery_6987addb7a29c = {"filterContainer": "#wpape_gallery_6987addb7a29cfilter", "touch": 1, "columns": 8, "columnWidth": "auto", "resolutions": [{"columnWidth": "auto" , "columns":3 , "maxWidth": 960} , {"columnWidth": "auto" , "columns":2 , "maxWidth": 650} , {"columnWidth": "auto" , "columns":1 , "maxWidth": 450}], "borderSize": "3", "overlayEffect": "direction-aware-fade", "boxesToLoadStart": "12", "boxesToLoad": "8", "lazyLoad": true, "LoadingWord": "Gallery images loading", "loadMoreWord": "More images", "noMoreEntriesWord": "No images", "loadMoreClass": " apebtn apebtn-flat apebtn-primary ", "horizontalSpaceBetweenBoxes": 15, "verticalSpaceBetweenBoxes": 15}, wpape_gallery_6987addb7a29c_css = "body .mfp-ready.mfp-bg{background-color: rgba(11, 11, 11, 0.8);}.mfp-container .mfp-arrow{display:none;}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpape-img-container{ -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;border: 3px solid rgb(27, 154, 247) ;-webkit-box-shadow:0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;-moz-box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;-o-box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;-ms-box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpapeTitle{ font-size:12px; line-height:88%; color:rgb(255, 255, 255); font-weight:bold; font-style:normal; text-decoration:none;}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpapeTitle:hover{color:rgb(255, 255, 255);}#wpape_gallery_6987addb7a29c .thumbnail-overlay{background:rgba(7, 7, 7, 0.5);}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpapeLinkIcon{ font-size:22px; line-height:88%; color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpapeLinkIcon:hover{color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpapeZoomIcon{ font-size:22px; line-height:88%; color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb7a29c .wpapeZoomIcon:hover{color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb7a29c .image-with-dimensions{background-color: rgb(255,255,255);}body .mfp-title, body .mfp-counter{color: rgb(243, 243, 243);}",apeGalleryDelay = 0; head = document.head || document.getElementsByTagName("head")[0], style = document.createElement("style"); style.type = "text/css"; if (style.styleSheet) style.styleSheet.cssText = wpape_gallery_6987addb7a29c_css; else style.appendChild(document.createTextNode(wpape_gallery_6987addb7a29c_css)); head.appendChild(style);

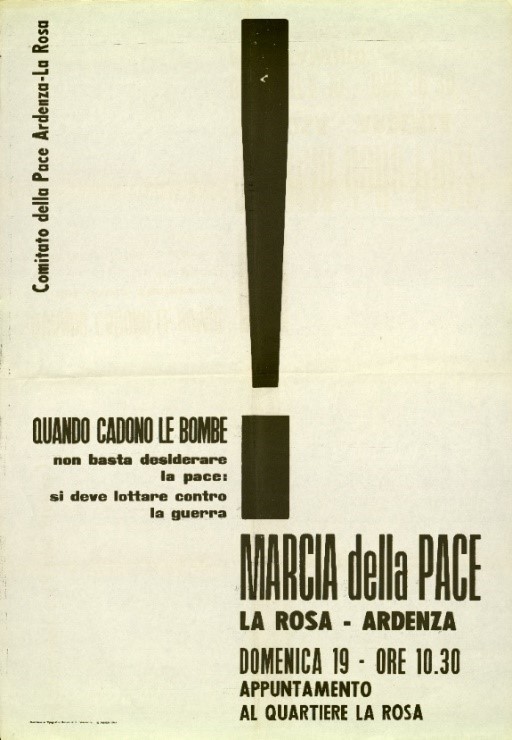

ANNI SETTANTA

Gli anni Settanta soffrono della difficoltà di poter raffigurare in un quadro completo e coerente le mille sfaccettature della “stagione dei movimenti”. Una costellazione di organizzazioni attive nel territorio, da quelle ormai strutturate – come CIF e UDI, organizzazioni cattoliche, sindacali e partitiche – a quelle di nuova costituzione – Collettivo femminista, Collettivo di studentesse, Comitato permanente delle donne per il consultorio, gruppi dei movimenti extraparlamentari –, mette a dura prova il compito dello storico nel dipanare i fili delle iniziative e dell’impegno civile, sociale e politico femminile. Con rammarico abbiamo dovuto selezionare solo alcuni dei temi, tralasciandone altri, seppur importanti.

Gli anni Settanta sono il decennio dell’espansione del dibattito sulle forme di gestione sociale: dall’istituzione dei nidi alla necessità di qualificazione del personale, dall’avvio sperimentale del decentramento attraverso i Consigli di quartiere all’istituzione del Consultorio comunale. L’introduzione degli organi collegiali nella scuola, inoltre, contribuisce a far concentrare l’attenzione sui temi dell’educazione. Perdono di vigore le battaglie per il lavoro; i temi caldi – che vedranno l’agire femminile in parte su fronti opposti, in parte in battaglie comuni – diventano sessualità, contraccezione, maternità consapevole, gestione degli asili nido, preparazione psicopedagogica al parto, consultorio, nuovo diritto di famiglia.

La ripresa delle attività del CIF, che dal finire degli anni Sessanta vive una breve stagione di “riflusso”, si ha con il congresso provinciale del 1974; è un sacerdote, Don Franco Cencioni, a guidare il “rilancio” dell’associazione, che si confronterà sempre più spesso con temi delicati: il nuovo diritto di famiglia, le implicazioni rispetto ai ruoli tradizionali di uomini e donne; la necessità di ridefinire quei ruoli secondo la visione cristiana; i consultori e la loro gestione; la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, prima, e il referendum per l’abolizione della 194, poi.

L’UDI, invece, si ricostituisce nel 1971 dopo alcuni anni di inattività. La modernità di pensiero di Miranda Salvadori – che sarà il vero trait d’union tra la “vecchia UDI” e i gruppi femministi che nasceranno nella seconda metà degli anni Settanta – e l’arrivo a Grosseto di Maria Giovanna Zanini – forte di esperienze progressiste in altre parti d’Italia–, nonché l’ingresso di un corposo gruppo di giovani nell’UDI fanno riprendere vigore all’associazione. È dell’ottobre del 1971 un’assemblea dell’UDI su un tema qui inedito: la regolamentazione delle nascite, frutto degli incontri di un gruppo di donne, che dalla condivisione di esperienze di vita passò rapidamente alla rivendicazione politica. E Grosseto si caratterizza rispetto al panorama nazionale per una stagione di grande ascolto da parte delle Amministrazioni, che raccolgono le sollecitazioni delle donne di sinistra e di quelle cattoliche, soprattutto in tema di consultori e asili nido, tanto da arrivare all’istituzione di un Centro pre-matrimoniale e matrimoniale presso gli ambulatori comunali già nell’aprile 1973, due anni prima della legge dello Stato, e quattro rispetto alla legge regionale di istituzione dei Consultori.

Nel febbraio 1976, in dissenso con la linea nazionale dell’associazione, le giovani escono dall’UDI per creare il Collettivo femminista, che di fatto, però, non taglierà mai il cordone ombelicale che lo lega alla madre, in virtù sia della partecipazione ad entrambi i gruppi di Maria Giovanna Zanini e Miranda Salvadori, sia di un terreno di rivendicazioni comuni. Quando, nel gennaio 1977, si costituisce il Comitato permanente delle donne per il Consultorio (il centro prematrimoniale è infatti stato chiuso in breve tempo), entrano a farne parte UDI e Collettivo. La battaglia per la riapertura del consultorio è portata avanti con grande impegno anche dalle donne cattoliche.

La produzione di volantini e documenti, firmati ora UDI, ora Collettivo femminista, ora Collettivo studentesse, ora Comitato permanente delle donne per il Consultorio, oppure a doppia o triplice firma è abbondantissima. Cambiano i nomi dei gruppi ma molto spesso sono composti dalle stesse persone. Non mancano documenti che portano la firma congiunta di UDI e CIF. La rivendicazione unitaria ha un suo primo esito con l’apertura del nuovo Consultorio nel novembre 1978.

Nei collettivi, soprattutto in quello femminista grossetano, si sperimentano il separatismo, la pratica dell’autocoscienza, il selfhelp; si inizia a riflettere sulla necessità di un cambiamento radicale del paradigma dell’uguaglianza in favore della valorizzazione della differenza; “il personale è politico” diventa parola d’ordine.

Nella seconda metà degli anni Settanta, la battaglia per la riapertura del Consultorio cede il passo alla mobilitazione per l’applicazione della legge sull’interruzione di gravidanza, prima, e al movimento in difesa della 194, poi. Sono su fronti opposti donne di sinistra e cattoliche. La documentazione riguardante l’attività delle prime è più corposa e comprende numerosi documenti conservati nell’archivio personale di Maria Palombo, protagonista di una delle vicende di cronaca più dibattute in tema di aborto, episodio che ebbe una grossa eco anche a livello nazionale e portò alla manifestazione del 17 dicembre 1977, la più grande di sole donne mai vista a Grosseto.

Le cattoliche, fatta eccezione per le frange dei cattolici del dissenso, si compattano, come è naturale aspettarsi, contro la liberalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza.

Sul finire degli anni Settanta un nuovo fronte di rivendicazione: la ricerca di uno spazio per le donne. Nasce da questa esigenza l’occupazione nel novembre 1978 da parte del Collettivo Femminista grossetano dell’ex orfanotrofio maschile “G. Garibaldi”, luogo scelto per diventare sede di un centro di aggregazione di tutte le donne, a prescindere dall’orientamento o dall’appartenenza politica, dopo il suo passaggio al Comune di Grosseto. L’idea si concretizzerà nel 1986, non senza aspri confronti e matasse burocratiche da sbrogliare, con l’affidamento da parte del Comune di Grosseto dei locali dell’ex Garibaldi al Centro Donna, associazione costituitasi formalmente l’8 marzo 1986, che vanta quindi una trentennale esperienza.

*per allargare, dopo aver avviato la gallery cliccare sull’immagine col tasto destro del mouse e selezionare “Apri immagine in un’altra scheda”. Per l’Indice delle abbreviazioni clicca qui

var wpape_gallery_6987addb8f7b1 = {"filterContainer": "#wpape_gallery_6987addb8f7b1filter", "touch": 1, "columns": 8, "columnWidth": "auto", "resolutions": [{"columnWidth": "auto" , "columns":3 , "maxWidth": 960} , {"columnWidth": "auto" , "columns":2 , "maxWidth": 650} , {"columnWidth": "auto" , "columns":1 , "maxWidth": 450}], "borderSize": "3", "overlayEffect": "direction-aware-fade", "boxesToLoadStart": "12", "boxesToLoad": "8", "lazyLoad": true, "LoadingWord": "Gallery images loading", "loadMoreWord": "More images", "noMoreEntriesWord": "No images", "loadMoreClass": " apebtn apebtn-flat apebtn-primary ", "horizontalSpaceBetweenBoxes": 15, "verticalSpaceBetweenBoxes": 15}, wpape_gallery_6987addb8f7b1_css = "body .mfp-ready.mfp-bg{background-color: rgba(11, 11, 11, 0.8);}.mfp-container .mfp-arrow{display:none;}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpape-img-container{ -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;border: 3px solid rgb(27, 154, 247) ;-webkit-box-shadow:0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;-moz-box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;-o-box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;-ms-box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;box-shadow: 0px 5px 7px rgba(34, 25, 25, 0.4) ;}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpapeTitle{ font-size:12px; line-height:88%; color:rgb(255, 255, 255); font-weight:bold; font-style:normal; text-decoration:none;}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpapeTitle:hover{color:rgb(255, 255, 255);}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .thumbnail-overlay{background:rgba(7, 7, 7, 0.5);}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpapeLinkIcon{ font-size:22px; line-height:88%; color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpapeLinkIcon:hover{color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpapeZoomIcon{ font-size:22px; line-height:88%; color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .wpapeZoomIcon:hover{color:rgb(255, 255, 255);background:rgba(0, 0, 0, 0);}#wpape_gallery_6987addb8f7b1 .image-with-dimensions{background-color: rgb(255,255,255);}body .mfp-title, body .mfp-counter{color: rgb(243, 243, 243);}",apeGalleryDelay = 0; head = document.head || document.getElementsByTagName("head")[0], style = document.createElement("style"); style.type = "text/css"; if (style.styleSheet) style.styleSheet.cssText = wpape_gallery_6987addb8f7b1_css; else style.appendChild(document.createTextNode(wpape_gallery_6987addb8f7b1_css)); head.appendChild(style);

La realizzazione della mostra non sarebbe stata possibile senza le opportunità di ricerca e studio che nel corso degli anni sono state portate avanti, e che hanno permesso un profondo scavo negli archivi del territorio provinciale grossetano:

- la ricerca sulla storia delle donne grossetane tra anni Quaranta e Ottanta portata avanti da Luciana Rocchi dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (ISGREC) – avviata nel 1999 su impulso della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Grosseto, presieduta da Gloria Faragli – che ha portato a due pubblicazioni: L. Rocchi, S. Ulivieri (a cura di), Voci, silenzi, immagini. Memoria e storia di donne grossetane (1940-1980), Carocci 2004; L. Rocchi, C. Pieraccini, B. Solari, S. Ulivieri, Voci, silenzi, immagini. Fonti per una storia delle donne grossetane tra gli anni quaranta e ottanta, Efffigi 2004.

- il riordino dell’Archivio di proprietà del Centro Donna, finanziato dal Centro Donna e curato da A. Apreda, F. Putrino, B. Solari nel 2005-2006.

- la ricerca dell’Isgrec sull’Associazione “Le Amiche della Miniera” di Ribolla, finanziata dal Comune di Roccastrada, che ha portato alla pubblicazione di B. Solari, Presenze femminili. Le amiche della miniera da Ribolla, Effigi 2007.

- il lavoro di ricerca condotto dall’Isgrec sul fondo fotografico dei F.lli Gori, che ha portato alla pubblicazione del volume di M. Baragli, Professione fotografi. L’archivio dei fratelli Gori, Isgrec, Grosseto, 2008.

- il riordino dell’archivio della Federazione provinciale del PCI/PDS/DS, finanziato dall’associazione La Quercia, portato avanti da F. Putrino e V. Entani.

Articolo pubblicato nel marzo del 2017.