Stato sociale anni Cinquanta: le carte dell’ENAOLI di Rispescia

L’archivio della Fattoria-Scuola E.N.A.O.L.I. di Rispescia (GR) può essere definito,a buon diritto, un piccolo tesoro. La sua acquisizione da parte dell’Istituto grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea si è rivelata essere, sin dal primo sondaggio sulle carte, una grande fortuna per la ricerca e il patrimonio archivistico del territorio grossetano: il fondo rischiava seriamente il disfacimento, anche fisico, essendo rimasto per lungo tempo nei locali dell’ex-Collegio dell’Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori Italiani di Rispescia senza alcuna cura. Grazie all’iniziativa dell’associazione degli ex-allievi, e della Direzione dell’Istituto grossetano, le carte sono pervenute nei locali di quest’ultimo, pronte per i primi sondaggi e la definitiva sistemazione archivistica.

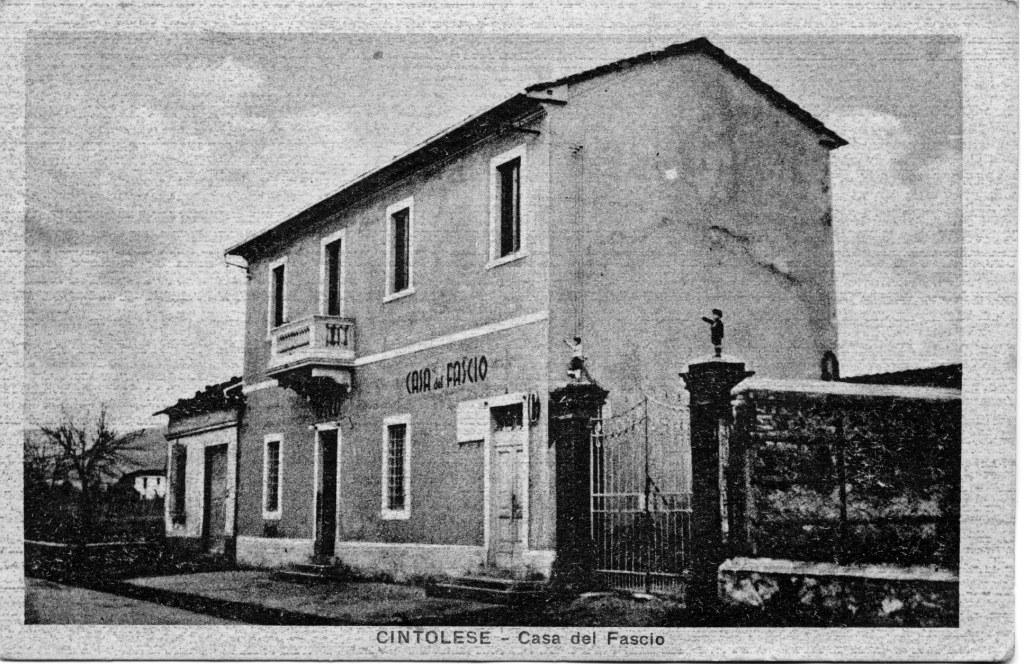

La Scuola professionale di formazione agricola di Rispescia, e l’Azienda di produzione agroalimentare ad essa associata, vennero costruite ed organizzate su iniziativa del succitato Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori Italiani, ente di diritto pubblico istituito inizialmente già nel 1941 (legge n.987 del 27 giugno) dal regime fascista con l’intento di coordinare in modo organico l’assistenza alle famiglie dei caduti sul lavoro, successivamente riconfermato nella sua esistenza e nelle sue funzioni con il decreto n. 327 del 23 marzo 1948. L’Ente, con sede centrale a Roma e uffici periferici nei capoluoghi delle province in cui sorgevano o sarebbero sorte le strutture di accoglienza ed educazione, operava sotto l’egida del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; il suo scopo precipuo era finalizzato all’educazione morale, civile e professionale – sino al diciottesimo anno di età – degli orfani dei lavoratori mediante l’istituzione e la gestione di collegi-convitti o il ricovero in strutture gestite da altri enti, all’interno delle quali avrebbe dovuto curare l’avviamento professionale e il collocamento degli orfani assistiti. L’attività dell’Ente sarebbe proseguita fino al 1977, anno in cui il d.p.r. n. 616 del 24 luglio ne avrebbe decretato la soppressione nell’ambito della più generale riforma sulle autonomie locali e sul decentramento dei poteri alle Regioni.

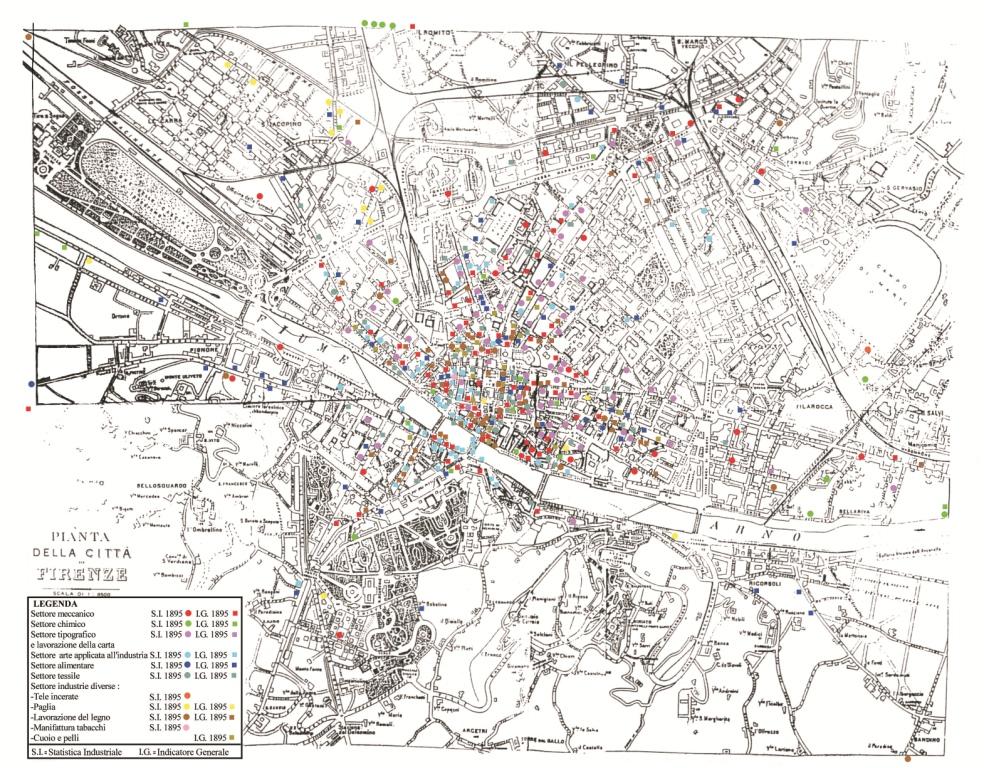

Immagine della fattoria-scuola di Rispescia nel 1956 (Fondo fotografico Fratelli Gori, Grosseto)

I lavori di edificazione della fattoria-scuola di Rispescia, iniziati nel 1952, si conclusero nel 1955; la struttura poteva dirsi a regime a partire dal 1958, anno di completamento del primo ciclo scolastico. Fino al 1962 il piano formativo degli allievi prevedeva un ciclo scolastico post-elementare unico della durata di 6 anni; in quell’anno una generale riorganizzazione dell’assetto della Scuola professionale (nel frattempo elevata dallo Stato italiano a scuola pubblica con l’attestato finale fornito di valenza statale) avrebbe ridotto a 3 gli anni del ciclo post-elementare, introducendo 3 anni di Istituto professionale superiore. Fra il 1955 e il 1973 (stando ai dati raccolti nell’ambito di una ricerca interna compiuta in quell’anno), circa 650 ragazzi sarebbero stati ospitati a Rispescia: in maggioranza provenienti dal Sud e dalle Isole (molti dei quali trasferiti in Maremma da altri Istituti E.N.A.O.L.I. del Centro-Sud), in seconda battuta dalla provincia di Grosseto e più in generale dal Centro Italia; pochissimi i ragazzi provenienti dal Settentrione.

I ragazzi dell’ENAOLI di RIspescia impegnati nell’azienda agraria, 1956 (Fondo fotografico Fratelli Gori, Grosseto)

Le carte dell’archivio acquisito dall’ISGREC presentano una ricchezza qualitativa ed una completezza quantitativa assolutamente straordinarie: esse ci restituiscono un quadro oltremodo particolareggiato e ricco di informazioni su tutta la vasta gamma di attività che caratterizzavano la vita quotidiana della Fattoria-Scuola di Rispescia. Le oltre 220 buste che lo compongono restituiscono un affresco interessantissimo sull’attività scolastica (cartelle personali degli allievi complete di pagelle, profili psicologici, informazioni anagrafiche e sul collocamento al lavoro), sulla conduzione del Convitto (contabilità della mensa, spese per l’alloggiamento degli orfani, acquisti della biblioteca e della discoteca ecc.), sull’Azienda di produzione annessa (piani annuali di produzione e colturali, contabilità, attività sperimentali come quella relativa ad un impianto metanifero attivo sin dal 1955 ecc.). Il fondo contiene poi ancora serie particolarmente regolari sul personale (sia didattico che amministrativo), la corrispondenza istituzionale e privata della Direzione, e infine, ma non ultimo per importanza, il fondo bibliotecario dell’Istituto professionale che aspetta ancora uno spoglio approfondito.

L’ISGREC, facendo tesoro del contributo regionale nell’ambito del programma “Giovani Sì, ma consapevoli” 2014-2015, ha portato a compimento, al termine di un anno di proficua attività di spoglio e sistemazione delle carte, una fase di mappatura preliminare della consistenza archivistica del fondo E.N.A.O.L.I. che offre alla ricerca e alla consultazione uno strumento prezioso e già operativo. Questo fondo archivistico, così interessante e prezioso per la conservazione e l’indagine di un pezzo non secondario della storia di Grosseto e del suo territorio, attende pur tuttavia una prosecuzione delle operazioni di catalogazione e di eventuale ricondizionamento, che una realtà come quella grossetana, sommamente bisognosa di fare luce sul suo passato, merita senza dubbio alcuno.

Articolo pubblicato nell’aprile del 2015.