Rosaria Ciampella nasce a Roma il 23 aprile 1927 da una famiglia borghese, riceve una formazione culturale essenzialmente umanistica dalla quale trae l’amore per la letteratura e la storia.

Di fronte alla drammaticità della guerra, al disastro italiano e allo shock del primo grande bombardamento di Roma, il 16 luglio 1943, che causò oltre tremila morti e undicimila feriti, la giovane Rosaria matura la propria scelta di vita, iscrivendosi al Partito socialista – anche se poi non militerà mai attivamente nell’organizzazione –[1]. All’ideale del socialismo è sempre rimasta fedele seppur negli anni della maturità si sia avvicinata anche alla cultura libertaria.

Nel novembre del 1944 supera, con un buon risultato, il concorso di ammissione alla Facoltà di Magistero di Roma per il corso in materie letterarie ma, la precarietà della situazione generale dovuta alla guerra che condiziona la vita della sua famiglia e il successivo precoce matrimonio, la costringeranno con rammarico ad abbandonare gli studi universitari.

Dunque, originaria di Roma ma ‒ come amava definirsi ‒ versiliese d’adozione, in questa terra approda nel 1946 quando si sposa con un giovane di Pietrasanta. Durante questi anni non abbandona la propria voglia di scrivere e di leggere; ne sono testimonianza alcune lettere a direttori di periodici e riviste a cui invia i propri lavori, tra questi lo scrittore Corrado Alvaro che esprime il proprio apprezzamento per la sua scrittura[2].

Nel 1969 approda a Carrara dove gestisce una libreria e dove inizia un’intensa attività culturale e giornalistica. In questi anni conosce e frequenta assiduamente molti esponenti della cultura e dell’arte di Carrara, della Versilia e non solo come il fotografo Ilario Bessi, lo scultore Carlo Sergio Signori, il pittore Mino Maccari, la pianista Pina Telara e lo scrittore Carlo Cassola[3].

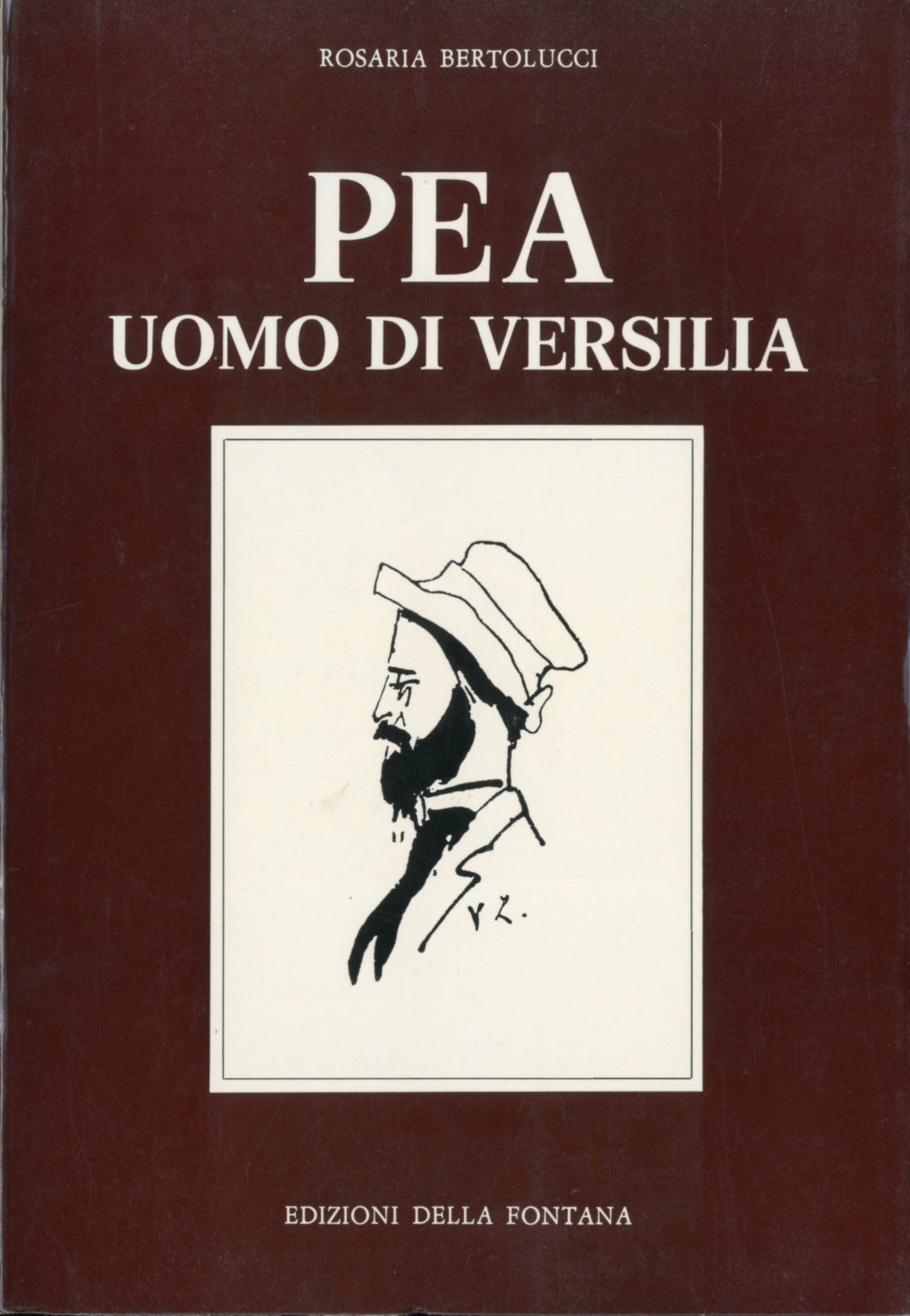

Nel 1978 arriva il riconoscimento più importante, è il primo premio assoluto per la narrativa al Morganti di Viareggio per il suo lavoro su Enrico Pea[4], precedentemente il saggio era stato selezionato nella sezione saggistica opera prima al Premio Viareggio, all’epoca ancora diretto da Leonida Repaci[5].

In pochi anni – dal 1978 al 1983 – pubblicherà cinque monografie di storia della letteratura, oltre a quella su Pea, un saggio su Tomasi di Lampedusa[6], un altro su Cardarelli[7], quello sullo pittore/scrittore viareggino Lorenzo Viani che riceverà poi il premio Montecatini (VII edizione)[8] e, infine, uno studio su Sibilla Aleramo[9].

In pochi anni – dal 1978 al 1983 – pubblicherà cinque monografie di storia della letteratura, oltre a quella su Pea, un saggio su Tomasi di Lampedusa[6], un altro su Cardarelli[7], quello sullo pittore/scrittore viareggino Lorenzo Viani che riceverà poi il premio Montecatini (VII edizione)[8] e, infine, uno studio su Sibilla Aleramo[9].

Di quest’ultima opera si evidenzia, in una recensione pubblicata dalla redazione viareggina de «La Nazione», che la scrittrice “versiliese” ha voluto scegliere «una particolare angolazione» per analizzare l’opera della Aleramo indagando non solo l’aspetto intellettuale ma anche la «donna» e con uno stile asciutto e semplice ha stilato «un profilo squisitamente femminile, al tempo stesso immerso nei problemi contemporanei»[10]. Il testo è aperto da una presentazione di Carlo Cassola che aveva letto e apprezzato il lavoro in bozze nella primavera/estate del 1980.

Questi saggi rappresentano il principale corpus di critica letteraria di Rosaria Bertolucci, scritti con una lingua ricca e fluida, alimentata da una tensione interna sì che molte sono le pagine in cui la prosa si rivela, a volte, autentica poesia, corredati da un’accurata documentazione, testimonianza tangibile dell’attenzione alla narrativa contemporanea.

In particolare il saggio dedicato a Viani scrittore riesce a ricostruire e reintegrare da un punto di vista storico tutto l’arco dell’esperienza umana del pittore viareggino, narratore e poeta di personaggi della cultura sotterranea e dei senza volto della Versilia.

Il libro verrà presentato alla biblioteca comunale Lorenzo Quartieri di Forte dei Marmi il 17 maggio 1980. Nell’occasione interverrà Vittorio Vettori, poeta, scrittore, critico letterario e dantista[11], che avrà parole di elogio, sottolineando come l’opera critica sullo scrittore Viani della Bertolucci è

un omaggio intelligente e affettuoso alla terra versiliese e all’estroso ed energico genius loci da cui essa è abitata. Chi infatti è più vicino di Viani a tale estro e a tale energia? E anzi si potrebbe dire che il vero genius loci della Versilia sia lui, Lorenzo Viani in persona, così come ci viene incontro dal mirabile monumento viareggino di Arturo Martini, così come – sopra tutto – possiamo sempre ritrovarlo e riscoprirlo nella drammatica galleria delle sue incisioni e delle sue tele non meno che nelle appassionate e appassionanti testimonianze della sua geniale presenza di singolarissimo outsider del Novecento letterario italiano. Rosaria Bertolucci si è accostata appunto al Viani scrittore, rinvenendone fin dal principio il tratto distintivo fondamentale: il colorismo espressionistico e quindi non descrittivo, ma tragico della «parola».

«Parola come colore», la formula critica adoperata dalla Bertolucci nel sottotitolo del suo libro, risulta felicemente indicativa e calzante, se la si intende, com’è ovvio, in rapporto alla speciale figuratività dell’arte di Viani pittore e incisore, in rapporto alla luce cruda e tagliente che si raggruma e si fa colorata espressione (o espressivo colore) in quell’arte[12].

Ma torniamo a Pea: il libro che esce a maggio del 1978[13], è forse quello più amato dalla Bertolucci non solo perché è il primo ma perché le permette di introdursi in punta di piedi nei salotti culturali versiliesi. È presumibile che l’idea del libro sullo scrittore versiliese sia nata qualche anno prima, grazie all’incontro con l’insegnante Emilio Paoli, un testimone attento dell’ultimo periodo di vita di Pea, suo estimatore e critico, autore di un prezioso volume sulla sua poetica[14].

Il volume viene presentato il 15 luglio a Forte dei Marmi, proprio al Quarto platano al caffè Roma di Piazza Garibaldi, luogo simbolo, cenacolo di artisti e scrittori della prima metà del Novecento[15]. Alla presentazione partecipano i figli di Pea, lo scrittore Rodolfo Doni[16], il professore Giovanni Scarabelli, Roberto Monciatti – presidente dell’ACREL di Viareggio – e i titolari della Libreria Internazionale che sono fra gli organizzatori[17].

L’interesse e gli studi su Pea fanno sì che la Bertolucci incontri l’editore Marco Carpena di Sarzana[18]. Quest’ultimo è stato fondatore tra il 1952 e il 1954, insieme con Renato Righetti e Giovanni Petronilli del premio Lerici, dedicato alla poesia inedita, ai quali si aggiunge poco dopo anche Enrico Pea. Nel 1958, alla morte dello scrittore versiliese e in suo ricordo, l’appuntamento letterario diventerà premio Lerici-Pea.

L’interesse e gli studi su Pea fanno sì che la Bertolucci incontri l’editore Marco Carpena di Sarzana[18]. Quest’ultimo è stato fondatore tra il 1952 e il 1954, insieme con Renato Righetti e Giovanni Petronilli del premio Lerici, dedicato alla poesia inedita, ai quali si aggiunge poco dopo anche Enrico Pea. Nel 1958, alla morte dello scrittore versiliese e in suo ricordo, l’appuntamento letterario diventerà premio Lerici-Pea.

Dall’incontro con Carpena nascono due progetti editoriali nei quali la Bertolucci è coinvolta pienamente.

Il primo è un instant-book che prende vita proprio sull’onda dell’anniversario della scomparsa dello scrittore versiliese, Pea vent’anni dopo[19], che esce per i tipi di Carpena nel settembre del 1978 e che contiene ben sei interventi della Bertolucci che cura senza firmarla anche la bibliografia finale del volume[20].

Il secondo è collegato alle giornate di studio che si terranno a Viareggio nel mese di aprile del 1980[21]. Nell’occasione si svolge un’importante tavola rotonda cui partecipano oltre alla Bertolucci, i docenti dell’Università di Pisa, Carlo Quiriconi e Anna Barsotti, insieme a Silvio Guarnieri, autorevole critico letterario e titolare sempre presso l’ateneo pisano della cattedra di Storia della Letteratura italiana. Gli atti di quella tavola rotonda verranno editi da Carpena e ancora oggi sono un utile riferimento bibliografico per la conoscenza dello scrittore versiliese[22].

Nel 1979 esce Il principe dimenticato recensito positivamente dallo studioso Emilio Paoli nelle pagine del «La Nazione». L’opera della Bertolucci è considerata «uno studio serio e sereno su tutta l’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa» e propone «una rilettura» a tutto tondo dello scrittore siciliano rompendo il silenzio della critica a vent’anni dalla prima edizione del Gattopardo[23].

Anche lo studio su Vincenzo Cardarelli, che riceverà il 1° premio Casentino per la saggistica[24], è dedicato ad un aspetto poco conosciuto del poeta quello di pubblicista, soprattutto legato alla sua collaborazione giovanile al quotidiano socialista l’«Avanti!» dove inizia la propria attività come correttore di bozze. In queste cronache, studiate dalla Bertolucci e, allora, poco analizzate dalla critica, Cardarelli mostrava di essere un acuto osservatore del costume e dell’ambiente romano in un momento cruciale e delicato della storia del Paese e attraversato da mille inquietudini, quello che precedette il primo conflitto mondiale[25].

Parallelamente a queste attività dal 1977 la Bertolucci inizia a collaborare stabilmente con la stampa quotidiana locale, suoi scritti si ritrovano sia nella cronaca versiliese che in quella di Carrara de «La Nazione». La collaborazione a questo quotidiano, che si protrarrà per dodici anni consecutivi, verte essenzialmente su due ambiti: quello sociologico e quello storico/culturale cui dedica una produzione attenta di tipo divulgativo.

Per la Bertolucci capire la storia significava comprendere i rapporti causa-effetto che legavano il presente al passato. Per cogliere i frutti della storia, quindi, era necessario che questa fosse conosciuta il più approfonditamente e dal maggior numero di persone possibili. E per raggiungere questo obiettivo era fondamentale che la storia, oltre ad essere insegnata bene nelle scuole, venisse anche divulgata. È dunque soprattutto in questo senso che va letto il suo lavoro che mira alla divulgazione della storia politica, sociale e culturale del territorio attraverso un fiume prorompente di articoli e saggi sparsi su quotidiani, riviste e pamphlet. La scrittrice opera un’intelligente e originale sintesi dei diversi aspetti che connotano il profilo di una comunità, ricostruendo gli eventi in maniera rigorosa, ma non accademico, utilizzando lo stile, piano e ordinato, accattivante e fluido tipico dei divulgatori.

Negli oltre novecento articoli e scritti vari di quegli anni, ne spiccano un centinaio che – direttamente o indirettamente – trattano della storia sociale, economica, politica e culturale nella città del marmo e del territorio apuo-versiliese, ora in parte raccolti in un volume appena uscito[26]. Non sono banali articoli di cronaca, ma veri e propri saggi di ambito storico che il lettore di allora de «La Nazione» poteva leggere come capitoli di un libro in divenire.

L’azione svolta dalla Bertolucci tramite le pagine del giornale non passò inosservata tanto che due “anziani” militanti dell’anarchismo, come Ugo Mazzucchelli e Umberto Marzocchi, la vollero conoscere e coinvolgere nelle loro attività.

La Bertolucci aveva già iniziato da tempo un approfondito studio sulla storia di Carrara e del suo territorio. Ne sono testimonianza diversi articoli che escono nel 1978, sempre sulle pagine de «La Nazione», dedicati a figure locali e/o nazionali la cui storia si è intersecata con quella della città del marmo come Cesare Vico Lodovici, Giovanni Fantoni, Domenico Cucchiari, Gabriele D’Annunzio, Antonio Stoppani, Lorenzo Viani, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e Pellegrino Rossi.

Va ricordato che in questi anni la Bertolucci è un’assidua frequentatrice dell’Archivio di Stato di Massa e dei principali centri culturali del territorio come le Biblioteche civiche di Carrara e di Massa, l’archivio e la biblioteca dell’Accademia di Belle Arti, quella della Camera di Commercio di Carrara. Conosce e frequenta le raccolte private di alcune famiglie, come quella di Paolo Micheli Pellegrini[27] e di Cesare Vico Lodovici, di cui conosce e frequenta il fratello Renato o quella di esponenti politici come il comunista Antonio Bernieri che, proprio nel 1977, insieme a Lorenzo Gestri aveva fondato l’Istituto di Ricerche e Studi Storici Apuo-Lunense. Infine, conosce e studia materiali preziosi per la storia novecentesca della città, come il diario dattiloscritto, dal 21 giugno 1944 al 22 maggio 1945, di Augusto Ciaranfi, direttore della Banca Commerciale, succursale di Apuania, all’epoca ancora inedito[28].

Una prima prova delle capacità che la Bertolucci ha acquisito nella lettura integrata dei fenomeni sociali, culturali e politici si ha in occasione della pubblicazione di un’inchiesta storica sulla nascita e lo sviluppo della stampa periodica nella provincia che esce a puntate tra l’aprile e il giugno del 1979 nelle pagine di cronaca locale della «Nazione»[29].

Dunque, quando la Bertolucci incontra Mazzucchelli e Marzocchi, i due sanno benissimo chi hanno di fronte e capiscono che un accordo tra i tre è potenzialmente foriero di buone iniziative. Gli anziani militanti, ormai prossimi agli ottant’anni, hanno l’urgente bisogno di trasmettere alle future generazioni non solo la propria storia ma anche quella della loro generazione. Si mettono subito al tavolo di lavoro e l’intesa è ben presto trovata. È presumibile che la prima idea sia proprio quella di un progetto che riguarda un momento essenziale delle memorie dei due militanti: l’esperienza spagnola per Marzocchi e quella resistenziale per Mazzucchelli. Non sarà un caso, come vedremo, l’uscita nel 1988 della biografia di Ugo Mazzucchelli[30] mentre per quella di Marzocchi il progetto, a causa della malattia e poi della morte del protagonista nel giugno del 1986, non vedrà la luce.

La creatività e lo spirito d’iniziativa la portano a travalicare l’accordo e a progettare, una storia romanzata del moti del ’94. Durante tutto il 1980 la Bertolucci lavora intensamente e nell’autunno consegna la bozza ai due militanti, che l’approvano senza esitazione, e nel febbraio del 1981 vede la luce Milleottocentonovantaquattro[31].

La creatività e lo spirito d’iniziativa la portano a travalicare l’accordo e a progettare, una storia romanzata del moti del ’94. Durante tutto il 1980 la Bertolucci lavora intensamente e nell’autunno consegna la bozza ai due militanti, che l’approvano senza esitazione, e nel febbraio del 1981 vede la luce Milleottocentonovantaquattro[31].

Nel volume emerge con forza la vene letteraria dell’autrice che, in una lettera di accompagnamento alla pubblicazione, nel rivendicare che i moti «sono un fenomeno carrarese e non genericamente della Lunigiana», avverte «di non aver scritto un testo di storia né tanto meno un saggio rivolto agli addetti ai lavori», ma di aver voluto semplicemente raccontare in forma prosastica ai più giovani quanto era avvenuto alla fine dell’Ottocento. L’aver scelto la «forma del racconto» non vuole minimamente sminuire il significato e la portata politica, sociale e storica di quei fatti ma tentare di «farli rivivere, intatti ed attuali», come un «frammento di storia locale umanamente vissuto sullo sfondo di un più vasto contesto» nazionale e internazionale[32].

Il libro viene presentato a Carrara il 6 aprile 1981 nella sala comunale con la partecipazione di storici come Lorenzo Gestri[33] e Nunzio Dell’Erba.

Contemporaneamente la Bertolucci ha avviato una ricerca riguardante la storia della ferrovia marmifera che, nonostante ormai fosse chiusa da quasi due decenni, continuava a far discutere la politica locale a causa della pratica di liquidazione dei suoi debiti pregressi, insomma, come in anni più tardi scriverà la scrittrice, tutta la storia di questa impresa rappresentava, con i suoi protagonisti e con le sue vittime, una tipica vicenda all’italiana.

Il saggio è il primo lavoro in assoluto che ricostruisce complessivamente tutta la storia di questa ardita arteria ferroviaria, inaugurata nella seconda metà dell’Ottocento, che collegava i bacini marmiferi con la stazione ferroviaria di Avenza e il porto marittimo di Marina di Carrara. Il lavoro venne pubblicato a puntate sulla rivista «Carrara marmi» del Centro studi del marmo del Comune, tra il 1980 e il 1982[34], poi successivamente è stato ripubblicato dal quotidiano «le Città», anche se in forma ridotta, e poi utilizzato per alcune lezioni tenute dalla Bertolucci all’Università della Terza Età nel secondo biennio di attività dei corsi, tra il 1989 e l’inizio del 1990.

Dunque, la Bertolucci, è un’attenta e curiosa studiosa di storia locale e non manca di partecipare a ogni evento di ambito storiografico che si svolge in città. Nell’aprile del 1980 assiste al convegno organizzato dall’Istituto di Ricerche e Studi Storici Apuo-Lunense sulla resistenza in Apuania che vede la partecipazione di esponenti di rilievo nazionale tra i quali il senatore Leo Valiani, Leonetto Amadei, presidente della Corte costituzionale, lo storico Franco Catalano e Franco Francocivh, presidente dell’Istituto storico regionale della Resistenza. L’incontro, di cui la Bertolucci darà un puntuale resoconto dalle pagine de «La Nazione»[35], è un ulteriore stimolo allo studio della guerra civile che ha insanguinato il nostro paese prima nel biennio nero del 1921-’22 e poi tra il 1943-’45, e che aveva profondamente segnato la storia della provincia di Massa e Carrara.

L’argomento verrà trattato dalla Bertolucci in più di un’occasione e poi, come detto, troverà una sintesi nella biografia del partigiano anarchico Ugo Mazzucchelli.

In quello stesso anno il regista Luigi Faccini presenta il film Nella città perduta di Sarzana che viene poi proiettato nella sezione Controcampo alla Biennale di Venezia. Il film racconta un episodio drammatico della guerra civile, accaduto a Sarzana il 21 luglio 1921, tra fascisti e antifascisti dove i primi ebbero la peggio. Il film è strutturato sulla dettatura del rapporto da parte del prefetto Vincenzo Trani, incaricato dall’allora Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi, di riportare la pace e l’ordine nella cittadina. Il film, che nell’estate dell’anno successivo verrà trasmesso in due serata anche dalla RAI, fu proiettato in diverse città italiane, tra cui Carrara, suscitando dibattiti e prese di posizione.

Anche la Bertolucci intervenne con un articolo pubblicato dalla «Nazione» in due parti ai primi di settembre. Lo scritto si soffermava in particolare sul ruolo del ras Renato Ricci, ricostruendone anche in parte la biografia. Ad analizzare l’articolo si comprende come la scrittrice tentasse di capire come fosse nata, anche in una città di provincia come Carrara, quella frattura nella società italiana, causata dalla guerra civile proclamata dal fascismo, che avrebbe avuto un seguito non solo nel 1943-’45 ma anche nefaste influenze nella storia repubblicana.

Successivamente si impegna nello studio della Resistenza a Carrara di cui un primo abbozzo viene pubblicato a puntate nella primavera del 1984 in sette puntate da «La Nazione» tra l’aprile e il maggio 1984. La ricerca, costruita sulla documentazione dell’archivio del CLN conservato a Firenze presso l’Istituto Storico Regionale della Resistenza, e su testimonianze dirette di alcuni protagonisti come lo stesso Mazzucchelli, Antonio Bernieri e altri.

Nell’autunno del 1988 esce l’ultima monografia della Bertolucci, quella dedicata proprio a Ugo Mazzucchelli, con la quale si completa il ciclo di studi avviato dieci anni prima sulla genesi dell’antifascismo locale e sull’esperienza resistenziale.

Il libro viene presentato sabato 19 novembre 1988 al Centro culturale Amendola di Avenza, con la partecipazione accanto all’autrice e a Ugo Mazzucchelli, degli storici Enzo Santarelli e Pier Carlo Masini. Per il primo il libro non vuole essere un saggio e nemmeno una semplice biografia e ha la sua ragion d’essere nell’«aria» di Carrara e nella figura particolare di Mazzucchelli, un anarchico ragionante. Mentre, per Masini il libro rappresenta bene lo spirito di questa terra «incline al radicalismo», come altri territori dell’Italia centrale, Umbria, Marche, Romagna e parte dell’Emilia, dove la «spinta verso forme politiche tese alla libertà e alla democrazia» è stata la principale risposta a lunghi anni di governi reazionari e repressivi.

Un’ampia recensione del libro viene pubblicata dal quotidiano «le Città» nel quale si sottolinea forse il pregio maggiore del libro che è quello di essere volutamente «divulgativo, scritto non per storici o per specialisti di storia locale, ma per far conoscere questa figura di uomo a tutti», al di là degli schieramenti precostituiti. Uno strumento utile per comprendere non solo la vita di Mazzucchelli, che l’editorialista definisce «costruttore di storia», ma anche le peculiarità di un movimento, come quello libertario, che ha avuto una storia così complessa e articolata nel territorio apuano. Un libro «dichiaratamente di parte» dove, inevitabilmente, la «Bertolucci subisce il fascino del personaggio» ma con uno stile giornalistico sa renderlo nella sua più piena dimensione umana e politica[36].

L’approccio biografico scelto dalla Bertolucci, per raccontare una pagina importante della storia novecentesca dell’anarchismo a Carrara, si inserisce bene sul piano storiografico in quegli anni nei quali il genere biografico si va affermando nella ricerca storica. Un approccio innovativo che mette al centro delle attenzioni del lettore l’individuo come entità al quale ricongiungere la ricostruzione storiografica. Una narrazione nella quale vengono coniugati oltre agli aspetti prettamente storico-politici anche quelli di natura sociologica, culturale, antropologica e psicologica, un approccio che troverà nei decenni successivi ampia fortuna nella storiografia dedicata al genere biografico. Una questione, quella dell’affermazione del genere della biografia nella storiografia contemporanea, che solleciterà Alceo Riosa, nei primi anni Ottanta, a interrogarsi sulla relazione tra la «crisi dello storicismo» e l’ingresso della biografia nel tempio di Clio:

La perdita della dimensione teologica della storia ha favorito una più larga attenzione verso gli agenti storici, gli uomini, le motivazioni delle loro scelte, non più riportabili allo Spirito del Mondo né più unicamente riferibili alle leggi della struttura economica. L’uomo nella storia certo, ma con una sua autonomia e relativa libertà di scelta[37].

Nel febbraio 1988 la Bertolucci è tra le promotrici dell’Università della Terza età organizzata dalla Comunità montana e dalla Circoscrizione 4 del Comune di Carrara. È titolare del corso di storia locale e, nell’estate del 1988 e in quella successiva, anche di un corso di latino per le prime classi dei licei e dei ginnasi sempre su incarico dell’amministrazione comunale.

Le forze iniziano a mancare: nella primavera del 1989, gli effetti della malattia si fanno più palesi e deve ridurre le sue attività, alla fine dell’anno chiude l’agenzia libraria e sospende le sue collaborazioni alle diverse testate giornalistiche. Ha ancora la forza per portare a termine le lezioni del secondo ciclo dell’Università della Terza Età e completare il suo ultimo libro, quello dedicato al fotografo Ilario Bessi, scomparso tre anni prima, testo che cura, come già accennato, con due dei colleghi giornalisti, Romano Bavastro e Vittorio Prayer, con cui ha condiviso dodici anni di professione e lavoro comune[38].

Una stagione unica e irripetibile crediamo, quella vissuta dalla scrittrice, nella quale la cultura locale trovò una persona sensibile, leale e generosa che ha fatto conoscere ad un ampio pubblico la storia sociale e politica del territorio apuo-versiliese e della città del marmo, una città – e con essa molti dei suoi cittadini – che la scrittrice ha tanto amato e che l’ha resa felice. Per questo le siamo infinitamente grati e riconoscenti.

Rosaria Ciampella Bertolucci muore all’ospedale civile di Camaiore il 28 ottobre 1990.

Note

[1] Nell’archivio personale della Bertolucci è conservata la tessera n. 261300, anno 1945, della Sezione del rione Trevi di Roma. Nelle carte è conservato anche un biglietto/invito, con data 15 maggio 1945, della sezione ANPI III zona Monte Sacro indirizzato alla “partigiana Rosaria Ciampella” per una conferenza pubblica il 20 maggio del partigiano Riccardo Antonelli, in occasione dell’inaugurazione della Sezione partigiani del Circolo socialista. Quest’ultimo è stato il comandante della III zona, arrestato dai nazi-fascista il 16 maggio 1944 è torturato in via Tasso senza cedere ai suoi aguzzini. Durante gli anni dell’occupazione nazi-fascista di Roma è probabile che Rosaria abbia stretto vincoli sodali di collaborazione, soprattutto in ambito socialista, nella lotta antifascista e questo biglietto ne è una prova ma, per la sua giovane età e per la mancanza di ulteriore documentazione non possiamo stabilire una sua partecipazione diretta alla Resistenza.

[2] Archivio BFS, Carte R. Bertolucci, Corrispondenza, Lettera di C. Alvaro a R. Bertolucci, Roma, 28 agosto 1946.

[3] Carlo Cassola (1917-1987), antifascista, partigiano scrittore e saggista di fama internazionale, quando conosce la Bertolucci è particolarmente impegnato con il progetto della Lega per il disarmo unilaterale e nell’ambito di queste attività conosce e frequenta gli anarchici, in particolare Ugo Mazzucchelli e Umberto Marzocchi.

[4] Premio 1978 «A. Morganti». Resi noti i vincitori, «Il Tirreno» (cronaca di Viareggio), 12 lug. 1978.

[5] Viareggio, seconda rosa, «La Nazione», 2 giu. 1978; I concorrenti al «Viareggio» per l’opera prima, «Il Tempo», 2 giu. 1978.

[6] R. Bertolucci, Il principe dimenticato, Sarzana, Carpena, 1979.

[7] R. Bertolucci, Cardarelli sconosciuto, Firenze, La Ginestra, 1980.

[8] Lorenzo Viani scrittore e Cardarelli pubblicista. Due nuovi libri di Rosaria Bertolucci, «La Nazione» (cronaca di Carrara), 2 aprile 1980. Cfr. A Rosaria Bertolucci il premio Montecatini, «La Nazione» (cronaca di Carrara), 28 novembre 1981.

[9] R. Bertolucci, Sibilla Aleramo, una vita, prefazione di Carlo Cassola, Viareggio-Avenza, Centro studi di letteratura contemporanea-Centro studi sociali e Sea, 1983.

[10] Fr. A., Saggio su Sibilla di Rosaria Bertolucci, «La Nazione» (cronaca di Viareggio), 25 set. 1983.

[11] Vittorio Vettori (1920-2004) originario del casentino ha vissuto tutta la sua vita a Firenze, è stato presidente dell’Accademia Pisana dell’Arte-sodalizio dell’Ussero, segretario generale dell’Associazione «Amici della Rassegna di Cultura e vita scolastica», Membre d’honneur della Société libre de poésie di Parigi e fondatore nonché direttore della «Lectura Dantis Internazionale» di Pisa.

[12] Il testo del suo intervento si può leggere in V. Vettori, Figuratività e scrittura di Lorenzo Viani, «Messaggero Veneto», 18 mag. 1980.

[13] Esce «Pea uomo di Versilia» nel ventennale della morte, «Il Tirreno» (Cronaca della Versilia), 23 mag.1978; Un libro su Pea «uomo di Versilia», «Il Tirreno» (Cronaca della Versilia), 24 mag. 1978.

[14] Cfr. E. Paoli, Pea: la poesia della malizia, Sarzana, Carpena, 1973.

[15] Cfr. R. Pellegrino, Vent’anni fa moriva Pea, oggi solenne commemorazione, «Il Tirreno» (cronaca regionale), 11 agosto 1978.

[16] Rodolfo Doni, nom de plume di Rodolfo Turco (1919-2011), è stato uno scrittore e banchiere considerato uno dei più rappresentativi intellettuali d’ispirazione cattolica del ’900.

[17] Ricordato Enrico Pea nel ventennale della morte, «La Nazione» (cronache della Versilia), 20 lug. 1978. In ricordo di Enrico Pea, «La Nazione» (cronache della Versilia), 14 lug. 1978; Commemorato E. Pea, «Il Tirreno» (Cronaca di Viareggio), 18 lug. 1978; Presentato al Forte il libro «Pea uomo di Versilia», «La Nazione» (cronache della Versilia), 21 lug. 1978. M.B., Incontro su «Pea uomo di Versilia», «L’Ariete», set. 1978, p. 19.

[18] Marco Carpena (1914-1985) è un noto animatore culturale soprattutto nei decenni Cinquanta-Settanta non solo nell’ambito editoriale.

[19] Pea vent’anni dopo, Sarzana, Carpena, 1978. Contiene interventi oltre che della Bertolucci di Emilio Paoli, Marco Carpena, Alfredo Catarsini, Danilo Orlandi, Eugenio Pardini, Giovanni Petronilli e Renato Santini. Si v. a proposito la recensione di A. Caggiano, Pea vent’anni dopo, «Giustizia nuova», 15 dic. 1978.

[20] Si tratta dei saggi: Nella libreria di Franceschi; L’amicizia con Ungheretti; Primo ritorno in patria; La capanna della Bohème; Confidenze in libreria, pp. 27-37; Sintesi biografica, pp. 69-71. La bibliografia delle opere di Pea, l’elenco dei racconti ed articoli per quotidiani e riviste e la rassegna hanno scritto su Enrico Pea, pp. 72-83.

[21] La settimana di studio su Enrico Pea si svolge a Viareggio dal 14 al 20 aprile 1980 con una mostra bio-bibliografica alla Biblioteca comunale, la tavola rotonda il 19 aprile e una rappresentazione del Maggio in Passeggiata di fronte a Piazza Mazzini. Cfr. Viareggio ricorda il «suo» Enrico Pea, «Il Popolo», 13 mag. 1980.

[22] Dedicato a Enrico Pea: settimana di studio, 14-20 aprile 1980, Biblioteca Comunale “Guglielmo Marconi”, Viareggio, curatori: O. De Ambris, M. Simoncini, A. Vannucci; tavola rotonda: A. Barsotti, R. Bertolucci, S. Guarnieri, A. Quiriconi, Sarzana, Carpena, 1980.

[23] E. Paoli, Scrittrice versiliese ripropone Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il Principe dimenticato, «La Nazione» (cronaca della Versilia), 15 apr. 1979.

[24] A Rosaria Bertolucci il premio «Casentino» di saggistica, «La Nazione» (cronaca di Carrara), 9 ago. 1979.

[25] Rosaria Bertolucci: due preziosi saggi, «La Nazione» (cronaca di Viareggio), 9 apr. 1980.

[26] R. Bertolucci, La città perduta. Storie e ritratti di Carrara e del territorio apuano-versiliese tra ’800 e ’900, Pisa, BFS edizioni, 2020.

[27] Paolo Micheli Pellegrini (1924-2007), discendente di una famiglia aristocratica. persona di grande erudizione, nonché formidabile collezionista di documenti storici è stato nel 1994 tra i fondatori dell’Accademia Aruntica.

[28] Cfr. A. Ciaranfi, Diario della Banca commerciale italiana succursale di Apuania Carrara dal 21 giugno 1944 al 22 maggio 1945, Carrara, Edizione per il comune di Carrara a cura di Acrobat Media ed., 2005.

[29] L’inchiesta venne pubblicata su «La Nazione» (cronaca di Carrara) in cinque puntate.

[30] Cfr. R. Bertolucci, A come anarchia o come Apua: un anarchico a Carrara, Ugo Mazzucchelli, introduzione di P. C. Masini, Carrara, FIAP, 1988, ristampato poi con il titolo Ugo Mazzucchelli un anarchico e Carrara, Carrara, Società editrice apuana, 2005.

[31] R. Bertolucci, Milleottocentonovantaquattro storia di una rivolta, Carrara, Gruppo anarchici riuniti (G.A.R.), 1981.

[32] Cfr. Storia di una rivolta. Edito dai Gar è uscito un interessante saggio di Rosaria Bertolucci sui «moti» del 1894, «La Nazione» (cronaca di Carrara), 11 mar. 1981.

[33] Lorenzo Gestri (1943-2002), docente di storia contemporanea presso l’Università di Pisa è stato un fine e profondo conoscitore della storia sociale e del movimento operaio carrarese e in generale della Toscana Nord-Occidentale.

[34] R. Bertolucci, La Ferrovia marmifera forse una storia (1a parte), «Carrara marmi», mar. 1980, pp. 16-21. 2a parte, mar. 1981, pp. 21-24; 3a parte, mar. 1982, pp. 17-24; 4a parte, giu. 1982, pp. 13-18; 5a parte, set. 1982, pp. 21-23.

[35] R. Bertolucci, Al convegno di studi storici. La Resistenza cominciò nel ’21, «La Nazione» (cronaca di Carrara), 3 aprile 1980.

[36] Ugo Mazzucchelli costruttore di storia. È uscito il libro edito dalla SEA, «le Città», 3 nov. 1988.

[37] Cfr. Biografia e storiografia, a cura di A. Riosa, Milano, F. Angeli, 1983, p. 13.

[38] «Luci di marmo». Omaggio al maestro e alla sua città, «La Nazione» (cronaca di Carrara), 10 dic. 1989.