Giuseppe Bellone

Fu un giorno dell’autunno del 1913 che un giovane compagno, che non parlava livornese, si presentò presso la sede, in via Oreste Franchini, della Sezione del Partito socialista italiano all’Ardenza, il sobborgo notoriamente sovversivo di Livorno[1].

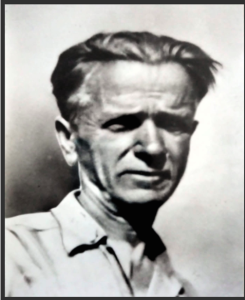

Si chiamava Giuseppe Bellone, ventitré anni, e da settembre era stato assunto come “prefetto”, ossia come istitutore, presso il Collegio-convitto S. Giorgio che si trovava a poca distanza, sulla via che dall’Ardenza porta a Montenero.

Non era neppure toscano, in quanto nato a Mortara, in provincia di Pavia, e secondo le informazioni di polizia, prima di giungere all’Ardenza, era stato per qualche tempo in Svizzera, probabilmente per lavoro[2].

Dopo aver conseguito la licenza liceale, si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, tanto che dopo aver conseguito la laurea, a Roma, avrebbe esercitato la professione di avvocato[3].

Si trattò di una permanenza fortunata, sia per i socialisti ardenzini che per lo stesso Bellone. La Sezione, in cui prevaleva la tendenza massimalista, era abbastanza attiva, ma non contava molti iscritti, una cinquantina, fra adulti e giovani, a fronte della maggioritaria presenza degli anarchici nel borgo, facenti capo al Circolo di studi sociali, in via del Littorale.

Infatti, da subito venne designato segretario della Sezione giovanile socialista e come tale intraprese un’intensa attività politica, tanto che nell’agosto 1914, venne schedato come «socialista rivoluzionario» dalla Prefettura di Livorno ed inserito nel Casellario Politico Centrale del Ministero dell’Interno[4].

Subito dopo l’arrivo a Livorno, infatti, si era messo in evidenza in varie occasioni, facendo «attivissima propaganda di socialismo rivoluzionario, fra ceto operaio con molto profitto» e, come riferito dall’autorità di polizia, «durante l’agitazione per le elezioni generali politiche dell’ottobre 1913 parlò nei pubblici comizi, che qui si tennero il 14-17 e 20 ottobre 1913. Parlò, poi, la sera del 10 marzo 1914 in Ardenza, per commemorare l’anniversario della Comune di Parigi» presso il Teatro Aurora, ove «pronunciò un violento discorso rivoluzionario contro la Monarchia». In occasione delle elezioni Amministrative del 26 luglio 1914, «prese parte attiva alla lotta a favore dei candidati socialisti, e parlò nei pubblici comizi, tenutisi il 5-11-12-14-16-18-20-21-23 e 24 luglio»[5].

In particolare, il 16 maggio 1914 era stato fra gli oratori intervenuti in piazza XX Settembre a Livorno al comizio di protesta Pro libertà di parola, indetto per rispondere all’atto repressivo di tre giorni prima all’Ardenza quando era stato sciolto un comizio Pro Masetti tenuto da Maria Rygier. Nel nuovo comizio gli oratori anarchici e socialisti non avevano mancato di attaccare il militarismo e la guerra in Libia, «per concludere che questa ha servito esclusivamente agli interessi dei capitalisti, protetti dai nazionalisti»[6].

Nel giugno seguente, durante l’agitazione per la “Settimana rossa”, Bellone era stato fra gli oratori, anarchici e socialisti, partecipanti al comizio svoltosi nel pomeriggio del 9 giugno in piazza Carlo Alberto [l’attuale piazza della Repubblica] così come il giorno successivo al comizio tenutosi dalla scalinata del Palazzo comunale con interventi di socialisti, anarchici e repubblicani. Terminato tale comizio, in un clima di grande tensione, si era formato un corteo segnato da alcune sassaiole contro due banche ed alcuni incidenti. Quindi, giunto in piazza Cavour, «lo studente socialista Bellone […] è salito sulla spalletta del fosso ed ha parlato ai cittadini esprimendo la speranza che fra i dimostranti non siano infiltrati pescatori nel torbido per generare confusioni. Noi però – ha detto l’oratore – non vogliamo che, per causa di tali elementi, la nostra protesta degeneri in una rivolta sanguinosa; ma intendiamo che la borghesia intenda finalmente che, per volere di popolo compatto, essa dovrà farsi da parte, per dar libero adito alla sovranità del popolo, chiamato a dirigere i destini del mondo. L’oratore è stato applaudito calorosamente e quindi, imboccata la via dell’Indipendenza, gli scioperanti hanno percorso, sempre gridando, via San Carlo, il Borgo Cappuccini e il Corso Umberto…»[7].

Se, in tale circostanza, Bellone aveva cercato di calmare gli animi, il 5 luglio seguente, all’Ardenza, fu invece accusato di averli eccitati, in occasione di una manifestazione anticlericale in polemica con la tradizionale processione del Corpus domini nel borgo, quando si erano radunate circa 600 persone presso la sezione socialista in via O. Franchini. Da qui, in corteo, raggiunsero piazza della Fonte dove venne tenuto un comizio, nel corso del quale non mancarono i riferimenti alla lotta contro il militarismo. Infatti, seppure interrotti dal Delegato di P.S. d’Ardenza, il giovane anarchico Maceo Del Guerra esaltò il gesto di ribellione di Augusto Masetti ai tempi della guerra libica, mentre Bellone avrebbe sostenuto che «I nostri avversari vogliono giustificare l’eccidio commesso dai Carabinieri di Ancona, mentre poi inveiscono contro il tipografo e lo studente che commisero il fatto di Sarajevo»[8].

Per tale comizio Bellone fu assurdamente denunciato per «corruzione da parte dello straniero» e «favoreggiamento bellico a favore del nemico», ai sensi degli artt. 246 e 247 del Codice Penale, venendo poi prosciolto a seguito del Regio decreto di amnistia del 29 dicembre 1914. Un’altra denuncia per «Rifiuto di obbedienza all’autorità» fu conseguente al comizio elettorale, tenutosi in piazza Roma del 21 luglio 1914, più volte interrotto e poi sciolto d’autorità da parte del commissario di P.S. di servizio[9].

Dalla scheda segnaletica/biografica redatta nell’agosto 1914 dalla Prefettura di Livorno, a firma del prefetto Gasperini, si apprendono ulteriori informazioni – ovviamente nell’ottica poliziesca – a partire dalla descrizione dei suoi connotati, fra cui «l’andatura disinvolta», «l’espressione fisionomica sprezzante» e «l’abbigliamento eccentrico», oltre ad essere ritenuto «di carattere spavaldo».

Era nato a Mortara il 25 aprile 1890, figlio di Egildo, orologiaio, e Seconda Assalini. A Livorno, nel Partito «esercitava molta influenza», collaborando anche a «La Parola dei Socialisti», il settimanale della Federazione livornese, «sul quale scriveva articoli violenti, alcuno dei quali, in questi ultimi tempi, venne dalla locale R. Procura incriminato»[10].

Nel periodo del suo attivismo all’Ardenza, non risiedeva nel borgo, ma nella non lontana via Roma, a Livorno. A seguito di una denuncia privata (percosse e appropriazione indebita), poi ritirata, da parte di un convittore nel giugno 1914 fu licenziato dal Collegio S. Giorgio pur essendo stato prosciolto, verosimilmente in conseguenza del suo coinvolgimento nella contestazione anticlericale.

Rimasto senza lavoro, riuscì comunque a trovare un impiego presso l’Archivio storico del Comune di Torino, venendo però quasi subito chiamato alle armi nel 37° Reggimento fanteria (Brigata “Ravenna”), presso cui risulta arruolato durante e dopo la guerra, dal maggio 1915 al settembre 1919[11].

Nel frattempo, le sue relazioni, anche personali, con Ardenza non si erano interrotte, anche perché vi aveva incontrato la compagna della sua vita, Ausonia Sciti, figlia del militante anarchico ardenzino Areteo Sciti[12], e il 12 maggio 1918 a Livorno – mentre era ancora militare – nacque il loro primo figlio, Egildo (stesso nome del padre)[13].

Già facente parte della direzione nazionale del Partito Socialista per la tendenza massimalista, alle elezioni amministrative dell’ottobre 1920 risultò eletto consigliere comunale e provinciale a Novara per il PSI e il 28-29 novembre seguente partecipò ad Imola al Convegno della frazione comunista e, nel gennaio 1921, tornò a Livorno, come delegato novarese, per il fatidico XVII Congresso nazionale socialista, aderendo al Partito Comunista d’Italia.

Dopo le elezioni politiche del maggio dello stesso anno, nelle quali era stato candidato del PCdI nel collegio di Novara, nel giugno 1922 Bellone – subentrando al giovane Ennio Gnudi – venne nominato deputato e quindi, quale esponente del Gruppo comunista alla Camera, svolse attività parlamentare dall’11 giugno 1921 al 25 gennaio 1924 (XVI Legislatura), subendo una grave aggressione da parte dei fascisti sul finire del 1922.

Durante tale periodo, avvenne un episodio che confermò il suo legame politico e umano con Ardenza, quando il 31 maggio 1923 presentò un’interrogazione parlamentare in merito agli arresti eseguiti all’Ardenza nella notte fra il 23 e il 24 maggio di una decina di sovversivi, quasi tutti anarchici (nonchè ex arditi del popolo) e un comunista, «per aver concertato e stabilito azioni rivoluzionarie contro il Governo e i poteri dello Stato»[14]. Lui stesso era risultato coinvolto nell’operazione repressiva ad opera di militi dei Carabinieri agli ordini del commissario di PS Nardi, poiché trovandosi in visita a casa del suocero, Areteo Sciti, in via del Littorale 328, al momento della retata, era stato tradotto in Questura, sottoposto a interrogatorio ed invitato perentoriamente a lasciare la città, mentre la sua abitazione a Novara veniva – senza esito – perquisita.

Rientrato a Roma non perse tempo e interrogò formalmente, con richiesta di risposta scritta, il Ministero dell’Interno col seguente testo:

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per sapere se – premesso che i cittadini, Nardi Dante, Sciti Anteo [recte: Areteo], Bernini Antonio, Baldacci Dino, Del Nudo Edoardo, Chiaruggi Donato [recte: Chiarugi Dante], Paoletti Silvano [recte: Paolotti], tutti dell’Ardenza (Livorno), dal gennaio 1923 ad oggi è la terza volta che vengono arrestati; che dovrebbero scontare per le prime due volte già più di cento giorni di carcere con danno non indifferente per le loro famiglie; senza aver commesso reati; se la libertà dei cittadini di Livorno sia soggetta all’arbitrio della autorità di pubblica sicurezza; se è ammissibile la sistematica persecuzione contro detti operai; se non crede di intervenire per reprimere tale abuso di autorità»[15].

Gli arrestati erano tutti ben noti a Bellone; oltre allo Sciti e agli altri “storici” militanti libertari citati nell’interrogazione, vi era l’anarchico Vezio Del Nudo, figlio di Edoardo, e il comunista Vincenzo Bigalli che Bellone conosceva in quanto era stato iscritto alla Sezione giovanile socialista di Ardenza[16].

Da parte sua, la «Gazzetta livornese», da tempo allineata al fascismo e controllata da Costanzo Ciano, il 31 maggio pubblicò un lungo articolo diffamatorio nei confronti dei sovversivi ardenzini e, non di meno, dell’on. Bellone (erroneamente trascritto Belloni), accreditando l’ipotesi di un inverosimile “complotto” anarco-comunista, rivelatosi poi infondato pure sul piano giudiziario, tanto che gli indiziati dopo due mesi furono tutti prosciolti[17].

Secondo lo zelante quanto anonimo “gazzettiere”, fedele alle veline della Questura:

«Le indagini della polizia avrebbero accertato che noti sovversivi tenevano frequenti riunioni in località diverse, che terrorizzavano i contadini, tenendoli sotto la minaccia della rivoluzione a breve scadenza, che estorcevano denaro a questo o a quello per tener viva la propaganda rivoluzionaria e per acquistare segretamente armi ed esplosivi. Altre indagini hanno messo in chiaro rapporti che i sovversivi di Ardenza e di Livorno avevano con compagni di fede di altre città, riuscendo ad immagazzinare uno “stock” di armi considerevole, cioè: fucili, rivoltelle, bombe, pugnali e munizioni di ogni calibro in quantità. Non ci consta che a tutt’oggi la polizia sia riuscita a scovare l’arsenale. Risulta però che le armi sono state depositate in un primo tempo dal guardiano dell’ex circolo socialista […] Risulta anche che i sovversivi stavano in continuo contatto, a mezzo corrispondenza postale telegrafica, con l’on. Giuseppe Belloni… E chi non se lo ricorda? Bel giovane, alto, bruno, dalla parlantina scioltissimo, già istitutore in un collegio di Livorno dove, se non erriamo, ebbe a passare dei guai, sui quali è bene sorvolare nei passati tempi dell’ante-guerra. Il Belloni nella nostra città, ebbe il quarto d’ora di celebrità. Parlava in tutti i comizi, dando qualche dispiacere alle tremebonde autorità di quel tempo, nel quale l’on. Modigliani imperava sul serio. Giuseppe Belloni all’Ardenza si fidanzava con una bellissima ragazza, che poi sposò. Figlia di Areteo Sciti, uno degli arrestati dell’attuale retata. Consta che il Belloni, deputato comunista di Novara, si è recato più volte all’Ardenza, anche dopo l’avvento fascista, per ricevere dalle mani del suocero il denaro da lui raccolto per la propaganda bolscevica. Nella retata è compreso anche certo Silvano Paolotti, ardenzino, che negli ultimi giorni dell’aprile di quest’anno venne fermato per misure di P.S. a Roma dove si era recato per mettersi in relazione con quei comunisti […] Infine sappiamo che gli arrestati Nardi, Bernini, Paolotti, Del Nudo Vezio e Del Nudo Edoardo sono stati denunciati come organizzatori e autori della tragica imboscata contro fascisti avvenuta in Banditella, nella quale però perirono due sovversivi. L’imboscata avvenne nel mese di agosto 1921»[18].

Concluso l’impegno parlamentare nel 1924, Giuseppe Bellone avrebbe proseguito la propria militanza fra Piemonte e Lombardia, pur continuando a recarsi periodicamente all’Ardenza, ospite dei parenti, sempre sotto stretta sorveglianza poliziesca, anche quando vi si trovava in villeggiatura[19].

Ormai però, la sua vita, come l’attività politica e professionale, si sarebbe svolta fra Novara, Busto Arsizio, dove abitavano i genitori ed aveva il proprio studio legale, e Milano ove si trasferì definitivamente e concluse la sua esistenza il 16 ottobre 1973[20].

Note

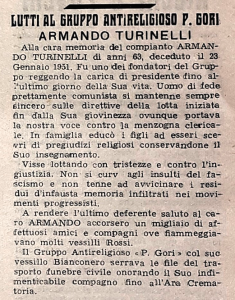

1 L’importanza, a livello nazionale, dell’Ardenza nell’ambito del movimento proletario d’emancipazione, risulta confermata dal passaggio nel borgo, per comizi e conferenze, di esponenti rivoluzionari quali Amilcare Cipriani, Pietro Gori, Angelica Balabanoff , Maria Rygier, Errico Malatesta e Teresa Meroni.

2 Su tale permanenza in Svizzera si possono avanzare solo delle ipotesi; ad esempio, poteva aver trovato occupazione come insegnante, oppure aveva svolto un qualche incarico commerciale per conto del padre orologiaio.

3 Dalla scheda dell’Archivio storico della Camera dei deputati, Bellone risulta aver conseguito anche una laurea in Scienze agrarie (https://storia.camera.it/deputato/giuseppe-bellone-18900425#nav).

4 Nonostante il ruolo di primissimo piano avuto nel contesto politico livornese e nazionale, Giuseppe Bellone non figura nella storiografia social-comunista livornese. Emblematicamente, nel saggio di Nicola Badaloni e Franca Pieroni Bortolotti, Movimento operaio e lotta politica a Livorno 1900-1926 (Roma, Editori Riuniti, 1977), nelle due uniche citazioni risulta confuso col dirigente e deputato comunista Ambrogio Belloni, tanto da indurre il dubbio di un’omissione politica dovuta al fatto che Bellone era stato espulso dal PCdI al Congresso di Lione nel 1926 quale “bordighista” e, dopo la Liberazione, aveva presto rotto politicamente col PCI in cui era rientrato.

5 Archivio Centrale di Stato, Casellario Politico Centrale, Busta 463.

6 Il comizio d’iersera in piazza XX Settembre, «Gazzetta livornese», 16-17 maggio 1914.

7 L’odierna manifestazione proletaria di Livorno per la protesta contro i fatti di Ancona, «Gazzetta livornese», 9-10 giugno 1914.

8 Al termine del comizio, una parte degli intervenuti, preceduti dalla bandiera del Circolo libertario di Studi sociali, si diresse verso la via del Littorale, ma furono bloccati in via O. Franchini da un cordone di agenti a protezione della processione religiosa; erano quindi seguiti alcuni tafferugli e il lancio di qualche sasso, finchè le guardie non caricarono disperdendo l’assembramento (Disordini all’Ardenza, «Gazzetta livornese», 6-7 luglio 1914). Secondo, invece, la versione poliziesca Bellone «volle spingere il popolo a sciogliere colla violenza la processione religiosa del Corpus Domini, che passava poco discosta dalla località della riunione; e, non essendovi riuscito, tentò di provocare tumulti facendo l’apologia dell’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo» (CPC).

9 I comizi elettorali d’ieri. Quello di piazza Roma sciolto dalla polizia, «Gazzetta livornese», 22-23 luglio 1914.

10 Negli anni successivi la sua attività di pubblicista, redattore o gerente continuò per «Il Bolscevico», «Il Sindacato Rosso», «Lo Stato operaio», «l’Unità», «Il Proletario», «Sport e Proletariato», «Il Lavoratore» e, quale gerente di quest’ultima testata, nel 1923 Bellone fu incriminato per eccitamento all’odio e al disprezzo per l’esercito (Art. 2, Legge 19 luglio 1894).

11 Nel corso del conflitto, la Brigata Ravenna fu senza interruzione in prima linea sul fronte isontino subendo gravi perdite ed anche la feroce repressione per la protesta collettiva messa in atto il 21 marzo 1917 dai soldati di una compagnia del 38º reggimento all’annuncio dell’annullamento delle promesse licenze; tra esecuzioni sommarie, fucilazioni a sorte e condanne a morte vi furono almeno 28 vittime.

12 Areteo Sciti, nato a Livorno nel 1873, sarto, era un notissimo attivista anarchico, schedato dal 1914 e più volte denunciato; in particolare, nel 1918 era stato condannato a lire 50 di ammenda perchè si era rifiutato di fare la spia indicando al maresciallo dei Carabinieri d’Ardenza l’abitazione di un disertore («Gazzetta livornese», 15-16 maggio 1918) e, nel 1921, fu tra gli arditi del popolo arrestati per gli scontri dell11 agosto.

13 Egildo Bellone, nato il 12 maggio 1918, volontario e sottotenente del 324° Reggimento della Guardia costiera dislocato a Savona, a seguito dell’8 settembre 1943 abbandonò il reparto e, dopo essere espatriato in Svizzera, rientrò in Italia, aderendo alla lotta partigiana (nomi di combattimento “tenente Gildo” e “Achille”) nella 83ª Brigata Garibaldi, cadendo in combattimento l’11 aprile 1945. Gli altri figli furono Spartaco, Bruno, Franco Mario e Raoul. La loro madre e moglie di Giuseppe, Ausonia, risulta deceduta a metà degli anni Trenta.

14 Sensazionali arresti di sovversivi all’Ardenza. Un complotto contro lo Stato?, «Gazzetta livornese», 25 maggio 1923; Arresti di sovversivi a Livorno, «Avanti!», 26 maggio 1923.

15 Testo riportato in «Atti parlamentari», 30 maggio 1923; pubblicato anche, con alcune piccole differenze, sulla «Gazzetta livornese» del 31 maggio 1923.

16 Vincenzo Bigalli, nato nel 1897 a Montelupo Fiorentino, operaio meccanico, contrario alla guerra, risulta schedato nel 1916 come socialista e poi quale comunista sino al 1932 quando venne radiato dal Casellario politico centrale. Nel secondo dopoguerra, fu segretario della Camera del Lavoro e consigliere comunale per il PSI.

17 Una nuova operazione di polizia all’Ardenza venne compiuta fra le 2 e le 3.30 del 19 giugno seguente, alla vigilia delle farsesche Elezioni politiche del 24 giugno. Su disposizione di Mussolini, un centinaio di carabinieri e circa duecento squadristi della Milizia fascista circondarono il borgo ed effettuarono, alla vana ricerca di armi, 116 perquisizioni di abitazioni di presunti sovversivi e pregiudicati (L’Ardenza accerchiata da oltre trecento uomini, «Gazzetta livornese», 19 giugno 1923).

18 Il riferimento, tendenzioso, era agli incidenti provocati dai fascisti all’Ardenza e all’assassinio degli anarchici ardenzini, nonché arditi del popolo, Amedeo Baldasseroni e Averardo Nardi per mano del fascista Tito Torelli l’11 agosto 1921 (https://www.toscananovecento.it/custom_type/livorno-11-agosto-1921/).

19 Dopo l’espulsione dal Partito per “sinistrismo” nel 1926, nell’ottobre dello stesso anno fu arrestato con altri comunisti e condannato a 5 anni di confino ad Acerenza (Pz), ma a causa dello stato di salute (tubercolosi) la pena gli venne comunque commutata nella misura dell’ammonizione. Rimasto vedovo e con alcuni figli ancora minorenni, nell’ottobre 1940, presumibilmente per motivi lavorativi-familiari, chiese e ottenne la tessera del PNF in qualità di ex combattente, ma gli venne revocata pochi mesi dopo a causa dei «precedenti sfavorevoli». Il suo nome fu inserito nell’«elenco nominativo dei comunisti noti a codesta Prefettura» risiedenti in provincia di Varese, richiesto il 18 novembre 1943 dal capitano Vornhem, comandante del locale presidio militare tedesco. Dopo la Liberazione rientrò nel Partito comunista e fu presidente dell’A.E.M. (Azienda Elettrica Municipale) di Milano, per poi rompere di nuovo col Partito e ritirarsi dalla politica (sintesi comparativa e rettificata dal CPC, dai testi di M. Mingardi e C. Bermani, e dal sito web Dizionario Biografico dei Sovversivi: https://www.paginemarxiste.org/wiki/dizionario-biografico/). Secondo quanto riportato da Silverio Corvisieri (La villeggiatura di Mussolini: il confino da Bocchini a Berlusconi, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004, p. 99), Bellone sarebbe stato confinato pure a Lipari, dove avrebbe subito percosse da un capomanipolo della Milizia, ma non trovando riscontri potrebbe riferirsi all’ex deputato Ambrogio Belloni.

20 Si trova sepolto presso il cimitero comunale del Musocco.

Bibliografia

Renzo Cecchini, Il potere politico a Livorno. Cronache elettorali dal 1881 al fascismo, Livorno, Nuova Fortezza, 1993;

Cesare Bermani, La Battaglia di Novara (9 luglio-24 luglio 1922). Occasione mancata della riscossa proletaria e antifascista, Milano, Sapere, 1972 (nuova edizione: Roma, DeriveApprodi, 2010);

Mirella Mingardo, 1919-1923 Comunisti a Milano. La Sinistra comunista milanese di Bruno Fortichiari e Luigi Repossi dalla formazione del PCd’I all’ascesa del fascismo, Milano, Pagine Marxiste, 2011;

Cesare Bermani, Marcello Ingrao, L’alba intravista. Militanti politici del Biennio rosso tra Piemonte e Lombardia, Milano, Prospettiva Marxista, 2024;

Giorgio Sacchetti, Carte di gabinetto. Gli anarchici italiani nelle fonti di polizia (1921-1991), Ragusa, La Fiaccola, 2015;

Marco Rossi, Livorno antimilitarista. Cronache dell’opposizione alla guerra (1911-1919), Ghezzano, BFS, 2025.

Si ringrazia la gentilissima Valentina Bellone, nipote di Giuseppe, per le foto e la collaborazione.

Articolo pubblicato nel febbraio 2026.