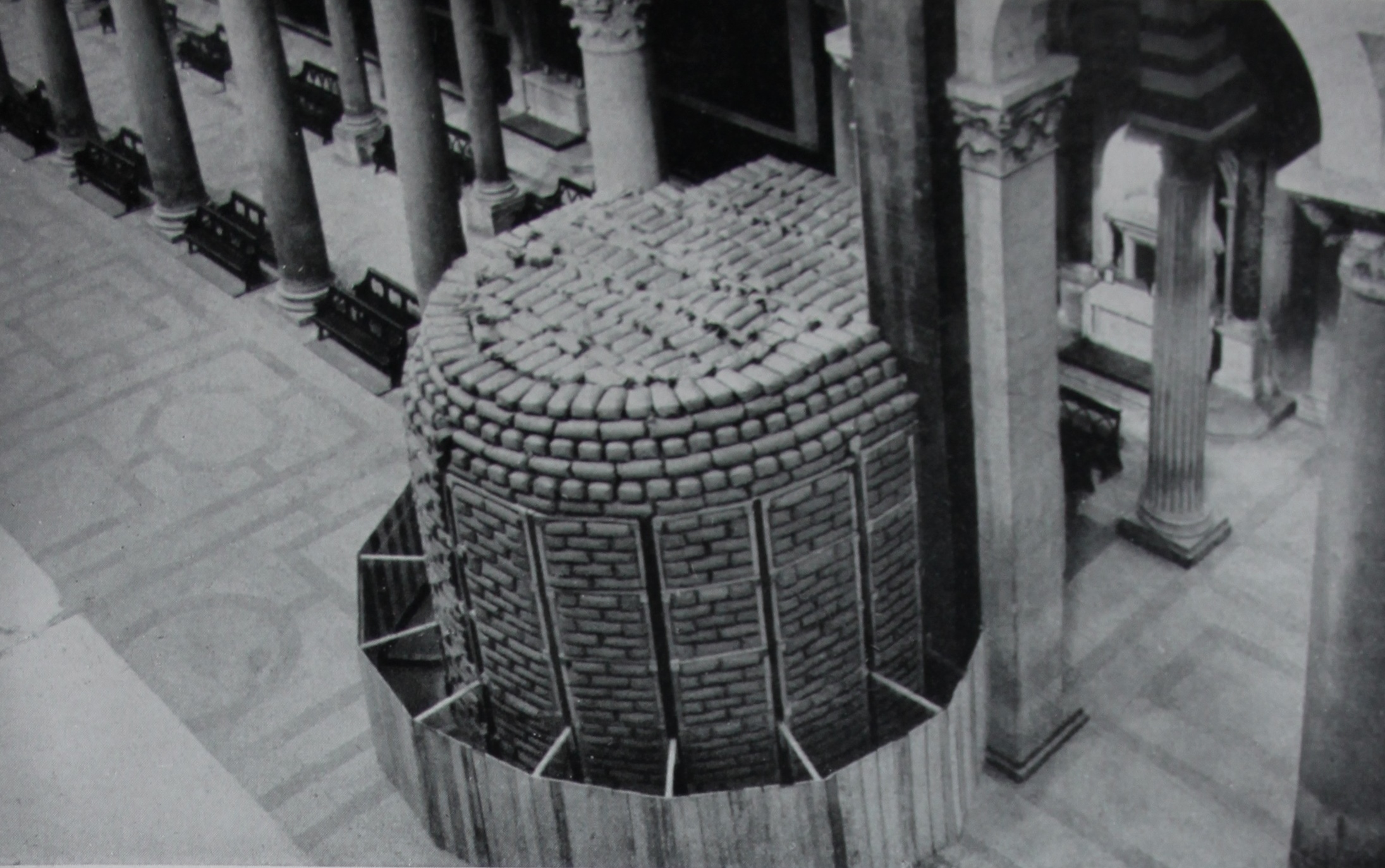

Sono trascorsi cinquant’anni da quando nel dicembre del 1964 Jorio Vivarelli vinse il Concorso Internazionale bandito dalla Città di Philadelphia e dal Fairmount Park Association con il progetto, elaborato in collaborazione con gli architetti Stonorov e Haws, di una grandiosa fontana destinata al centro urbano di quella città. L’opera allora si affermò per la sua straordinaria innovazione formale tratta com’è dai motivi ispirati ad un’opera di Stravinskij “La sagra della primavera”, sorprende ancora oggi quanti, come il critico Ragghianti, hanno potuto ammirarne “la rotazione centrifuga dei corpi quasi, un rito di danza nel contesto delle forme scultoree”.

Chi era Oskar Stonorov? Scopriamolo guardando il suo ritratto

Jorio Vivarelli ritrae l’architetto Oskar Stonorov subito dopo aver appreso della sua precoce scomparsa in seguito ad un disastroso incidente aereo nel maggio del 1970. Si tratta di un ritratto che Vivarelli tiene in casa fino alla fine dei suoi giorno e che entra nella collezione della Fondazione pistoiese, a lui intitolata, solo dopo la scomparsa dell’artista pistoiese avvenuta il 1 settembre del 2008. Si tratta di un ritratto teso ad evocare la personalità dell’amico architetto Oskar Stonorov nato nel 1905 a Francoforte sul Meno figlio di padre russo, poi naturalizzato statunitense. Bruno Zevi nel numero speciale de «L’architettura cronache e storia» del giugno 1972 lo descrive dotato di “una personalità multiforme, straordinariamente energica e incisiva”; a sua volta Frederick Gutheim nella stessa rivista scrive: «Stonorov era uno sportivo oltre che un artista, andava a cavallo, giocava a tennis, nuotava. Guidava una delle auto di moda dell’epoca, una Moon. Era pianista dotato, frequentava le sale da concerto come i nights. La sua formazione cosmopolita era rafforzata dalla conoscenza di quattro lingue, ma non si può dire che venisse ammirato dagli americani. Era ben accetto da coloro che avevano familiarità con il mondo dell’arte, come Lewis Mumford, e dall’influente circolo di persone che si raccoglievano intorno al Museum of Modern Art di New York».

Vivarelli traduce la “straordinaria energia” dell’amico concentrandosi nello sguardo pungente, nelle sopracciglia ben alzate, nelle pupille che sembrano schizzar fuori dalle orbite, aggiunge poi un sorriso-smorfia per sottolineare quanto fosse puntiglioso, critico e attento verso se stesso e verso gli altri. Il lungo collo infine, sottolinea la postura eretta e un’andatura scattante, propria di chi affronta la vita di petto. Si direbbe, guardando il ritratto, che Stonorov non era certo, a prima vista, un soggetto, affabile!

Stonorov era stato tra i primi a scegliere la frontiera americana dopo aver studiato al Polytechnique di Zurigo e aver lavorato nello studio di Andrè Lurcat a Parigi dove fece amicizia con Willy Boesiger e Giovanni Vedres con i quali più tardi collaborò al riordino degli archivi di Le Corbusier e partecipò, sotto la sua diretta supervisione, alla stesura dei testi che composero «L’opera completa di Le Corbusier et Pierre Jeanneret» il cui primo volume fu pubblicato nel 1929. In quell’anno Stonorov si stabilì in America, prima a New York nello studio di Harvey Corbett poi, a Philadelphia, dove nel 1930 aprì uno studio con i 6.000 dollari che si era aggiudicato piazzandosi al secondo posto, con il tedesco Alfred Kastner, nel concorso per il Palazzo dei Soviets a Mosca.

A Philadelphia realizzò il primo progetto pubblico di edilizia del New Deal, dedicato a un eroe del sindacalismo Carl Mackley Houses, che fu salutato con favore da Henry Wright e Lewis Mumford in un articolo della rivista «Fortune».

Successivamente disegnò con George Howe e Louis Kahn un piano residenziale per alcune città della Pennsylvania. Con Kahn nel 1943 scrisse «Why City Planning Is Your Responsibility» e nel 1944 «You and Your Neighborhood… A Primer for Neighbohood Planning».

L’anno in cui Stonorov incontrò Vivarelli era il 1951 allorché, assieme a Carlo Ludovico Ragghianti, si stava occupando di allestire a Palazzo Strozzi una mostra antologica dedicata a Frank Lloyd Wright che ritornava in Italia per ricevere a Firenze la cittadinanza onoraria e a Venezia la laurea honoris causa. Quella mostra ebbe il merito di far conoscere all’Italia la grandezza di Wright e l’architettura cosiddetta “organica”.

La passione di Stonorov per la scultura lo portò a incontrare Renzo Michelucci recandosi una domenica mattina nella sua fonderia a Pistoia. Jorio, che vi lavorava, ricordò così quel loro primo incontro. «Era domenica mattina, dovevo consegnare un lavoro e stavo facendo ore di straordinario. Sentii suonare alla porta, all’inizio feci finta di niente ma poi la scampanellata riprendeva con ancora più insistenza. Mi alzai molto contrariato e aprii la porta, vidi un uomo alto, calvo con due spalle da lottatore. “Sono l’architetto Stonorov mi faccia entrare”. “Qui lei non mette piede se non chiede il permesso al Cavalier Renzo Michelucci, la sua casa è quella là” e richiusi la porta mentre questi continuava a replicare. “Lei non sa chi sono io!” Non passò neanche dieci minuti che Stonorov tornò in fonderia con Michelucci rosso per la rabbia».

Il secondo incontro tra Stonorov e Vivarelli avvenne all’inaugurazione della mostra di Wright a Firenze. Da quel momento fra i due nacque un’amicizia che durò quindici anni e permise a Vivarelli, di lì a poco, di lavorare negli Stati Uniti dove insieme progettarono e realizzarono grandi opere. Stonorov, come Michelucci, nutriva un’attenzione particolare nei confronti dei problemi legati all’edilizia delle comunità in genere e dei lavoratori in specie. La sua idea era supportata dal convincimento che l’architettura potesse migliorare le condizioni di vita dell’uomo. Stonorov che si definiva «lecorbusiano per intelletto, wrightiano per istinto e toscano di adozione».

Fu così che Vivarelli e Stonorov realizzarono per Walter Reuther, presidente del grande United Auto Workers Union, il Villaggio nel Black Lake (UAW Family Center Education) che doveva coinvolgere in “toto” la vita del lavoratore e rendere umana e gradevole la vita dei workers.

Sempre ispirato dal concetto di un’arte al servizio della comunità, Stonorov negli anni Sessanta, invita Vivarelli, appena giunto negli Stati Uniti, a pensare a sculture e monumenti che stessero nelle piazze come punti d’incontro degli spazi urbani nelle nuove città. Fu così che Stonorov coinvolse Vivarelli nel progetto per la realizzazione di un quartiere a Philadelphia costruito secondo i concetti pensati da Reuther, un quartiere dove le varie classi sociali si fondevano senza entrare in conflitto, rispettose ognuna del proprio ruolo.

L’affinità tra Stonorov e Vivarelli nasceva dal fatto che il primo, avendo studiato presso lo scultore Aristide Maillol, ammirò subito la forza della modellazione plastica e la grande abilità manuale di Vivarelli e quindi insieme modellarono fontane come quella chiamata “Tuscan Girls” per il Palazzo Plaza in Benjamin Franklin Parkway, il bronzo “Adamo ed Eva” sempre a Philadelphia, la fontana “Le Bagnanti” per la piazza dello Stephen College nella città di Columbia nel Missouri.

L’affinità tra Stonorov e Vivarelli nasceva dal fatto che il primo, avendo studiato presso lo scultore Aristide Maillol, ammirò subito la forza della modellazione plastica e la grande abilità manuale di Vivarelli e quindi insieme modellarono fontane come quella chiamata “Tuscan Girls” per il Palazzo Plaza in Benjamin Franklin Parkway, il bronzo “Adamo ed Eva” sempre a Philadelphia, la fontana “Le Bagnanti” per la piazza dello Stephen College nella città di Columbia nel Missouri.

Il capolavoro indiscusso dei due amici, Vivarelli-Stonorov è “Riti di Primavera” del 1964 opera che risulterà vincitore del concorso internazionale indetto negli Stati Uniti dalla Città di Philadelphia per l’erezione di un grande monumento nella centralissima Piazza Kennedy. La giuria era composta da nomi prestigiosi quali gli scultori Norman Rice nonché da Philp Price, presidente della Fairmont Park Art Association e già nel dicembre del 1963la stampa ne dà il primo annuncio ricordando che «… a vincere il concorso, cui avevano partecipato 200 artisti di tutto il mondo e un solo italiano, è stata l’opera “Riti di primavera” che trae ispirazione da motivi del compositore russo Stravinskij. Ha un’altezza di 9 metri, un diametro di 30 ed è composta da grandiosi gruppi bronzei. Sorgerà nel moderno centro di Philadelphia accanto alle opere che da venti anni si stanno attuando in questa città secondo lo sviluppo urbanistico e artistico previsto dal Piano Regolatore»

Dobbiamo purtroppo ricordare che la nuova amministrazione della città di Philadelphia non riuscì ad inserire il progetto nel nuovo piano finanziario e lo abbandonò. Per tale ragione il modello di Riti di primavera è rimasto finora un soggetto di grande respiro scenico conservato dall’autore. Un vero peccato che nessun Ente locale o regionale abbia ancora pensato a trasformarlo in un monumento pubblico che, per la sua straordinaria bellezza, adornerebbe anche il più importante spazio urbano.

Dobbiamo purtroppo ricordare che la nuova amministrazione della città di Philadelphia non riuscì ad inserire il progetto nel nuovo piano finanziario e lo abbandonò. Per tale ragione il modello di Riti di primavera è rimasto finora un soggetto di grande respiro scenico conservato dall’autore. Un vero peccato che nessun Ente locale o regionale abbia ancora pensato a trasformarlo in un monumento pubblico che, per la sua straordinaria bellezza, adornerebbe anche il più importante spazio urbano.

La scultura “Riti di primavera” prende ispirazione da “Le Sacre du Printemps” composta da Igor Stravinskij che è stata definita la “Nona sinfonia del XX secolo”.

La prima rappresentazione della “Sagra della primavera” del compositore russo ebbe luogo il 28 maggio del 1913 al Theatre des Champs Elisee di Parigi sotto la direzione di Pierre Monteaux con una orchestra tra le più colossali mai viste prima d’allora, infatti, oltre al folto stuolo di archi, Igor Stravinskij inserì ottavini, flauti, oboi, il corno inglese, clarinetti, fagotti, 8 corni, 4 trombe, tromboni, tube, timpani, grancasse, tamburelli, piatti, cimbali antichi e uno strumento sudamericano chiamato guiro.

Da una tale massa di strumenti scaturì una “granitica sonorità orchestrale” che, spazzando via le tante Primavere sdolcinate del passato, produsse un nuovo concetto di bellezza fatto di armonie e sonorità incredibili che s’abbattevano violentemente sull’ascoltatore con una sonorità brutale, selvaggia e aggressiva per rappresentare le forze scatenate dalla natura.

Stravinskij descrisse una primavera che nasce dalle viscere della terra, con forze primordiali cito le sue parole“si contorcono negli spasmi della riproduzione”. I barbari e crudeli riti della Russia pagana celebravano l’avvento della primavera e culminano con il sacrificio della vergine.

Il capolavoro appartiene al periodo stilistico fauvista del compositore russo di origine poi naturalizzato francese e in seguito statunitense. Nato nel 1882 lasciò la Russia per la prima volta nel 1910 dirigendosi a Parigi per assistere al balletto ”L’uccello di fuoco”. Durante il soggiorno compose tre importanti opere per balletti russi; “Uccello di fuoco”, “Petruska” e “La sagra della primavera”.

Le tre opere segnano l’evoluzione del cammino stilistico di Stravinskij: “Uccello di fuoco” ha uno stile che si accosta a quello di Korsakov, mentre “Petruska” è l’avvento della bidimensionalità sonora per giungere, infine, alla dissonanza polifonica e selvaggia della “Sagra della primavera”. Come disse lo stesso Stravinskij, “con queste prime l’intento che riposto dietro a queste opere era quello di “a quel paese” il pubblico”. E ci riuscì benissimo, infatti la premiere della Sagra del 1913 si trasformò in una sommossa, come più oltre vi dirò.

Nel balletto il compositore mette in scena un rito pagano di inizio primavera tipica della Russia antica. Una giovinetta viene scelta per ballare fino allo sfinimento e la sua morte era un sacrificio offerto agli dei per renderli propizi in vista della nuova stagione.

Nel balletto il compositore mette in scena un rito pagano di inizio primavera tipica della Russia antica. Una giovinetta viene scelta per ballare fino allo sfinimento e la sua morte era un sacrificio offerto agli dei per renderli propizi in vista della nuova stagione.

Sono molti i passaggi famosi, ma due appaiono degni di particolare menzione: in primo luogo il motivo di apertura del fagotto con note portate all’estremo del suo registro, quasi fuori estensione, per simulare un risveglio di primavera, in secondo luogo il poliaccordo di otto note eseguito dagli archi e accentuato da corni in controtempo.

La ritmica ossessiva unita alla politonalità suscitò scandalo nella Parigi dell’epoca.

L’azione del balletto come la musica si struttura in due parti: la melodia del fagotto sembra provenire da profondità ancestrali accompagnata da tremolii e trilli che evocano il fremito della natura che sboccia e germoglia. Poi irrompe un suono martellante e sincopato formato da accordi sovrapposti (settima di mi bemolle accordo perfetto di fa bemolle maggiore) che introducono la Danza degli adolescenti.

È come una flagellazione, un corto circuito dal quale tutto scaturisce e prende vita tramite un ritmo ossessivo, implacabile che attraversa gli episodi delle Città rivali, del Corteo del Saggio e dell’Adorazione della terra.

Nella seconda parte il sacrificio inizia con un preludio nel quale l’intensità della linea melodica evoca un’atmosfera triste e meditativa.

Il Saggio e le fanciulle immobili guardano il fuoco davanti alla collina sacra: devono scegliere l’Eletta, colei che sarà sacrificata per propiziare la fertilità della Terra.

Subentrano poi violenti accordi che con cadenza martellante introducono l’episodio dei “Cerchi misteriosi degli adolescenti” mentre incalza la danza frenetica della Glorificazione dell’Eletta.

Arriva, infine, la danza sacrificale dell’Eletta.

La danza cresce vorticosamente, il ritmo diventa parossistico, tutti gli uomini sono selvaggiamente eccitati, la musica gronda nel più profondo del proprio essere (così scrisse Bechèr).

Il rito pagano nella inesorabile logica del sacrificio ci colpisce con la sua barbara violenza riportandoci alle origini ancestrali dell’esistenza umana.

Jean Cocteau parla di dolori dell’infanzia della terra e, parafrasando un’opera poetica di Virgilio definisce la partitura della Sagra una “Georgica della preistoria”.

La prima esecuzione del brano in quel lontano 29 maggio del 1913 provocò una violentissima reazione del pubblico. La musica fu coperta dai fischi e dalle grida.

Stravinskij fuggì dal teatro e ma fu inseguito, raggiunto e malmenato. Sfinito e con una vertebra rotta si ammalò a tal punto da essere ricoverato in ospedale.

Riporto qui di seguito un efficacissimo commento su quella serata fatto dallo stesso Stravinskij.

“I danzatori avevano provato per mesi e sapevano benissimo quel che facevano, anche se spesso quel che facevano non aveva niente a che vedere con la musica. ” Conterò fino a quaranta mentre tu suoni, – mi diceva Nizinskij (il maestro di ballo),- e vedremo dove ci incontreremo”. Non arrivava a capire che, benchè potessimo ad un certo punto incontrarci, questo non voleva dire necessariamente che fossimo andati insieme durante il percorso. Anche i danzatori seguivano più la battuta di Nizinskij che quella della musica. Nizinskij contava in russo, naturalmente, e poiché i numeri russi oltre il dieci sono polisillabi nei tempi veloci né lui né gli altri potevano tener dietro alla musica. Fin dall’inizio della rappresentazione si sentirono moderate proteste contro la musica. Poi, quando il sipario si alzò sul gruppo di fanciulle della “danza degli adolescenti”, la tempesta scoppiò. Dietro di me gridavano Taci Basta Basta le più agitate erano, naturalmente, le signore più eleganti di Parigi. Visto che il tumulto continuava e, pochi minuti dopo lasciai furioso la sala… Arrivai dietro il palcoscenico, dove vidi Diaghilev che faceva manovrare le luci in sala nell’ ultimo sforzo di far tornare la calma in teatro. Per tutto il resto della rappresentazione stetti dietro le quinte vicino a Nizinskij reggendolo per le code del frac, mentre lui in piedi su una sedia urlava dei numeri ai danzatori come un timoniere.

La danza cresce vorticosamente, il ritmo diventa parossistico, tutti gli uomini sono selvaggiamente eccitati, la musica gronda nel più profondo del proprio essere (così scrisse Bechèr). Il rito pagano nella inesorabile logica del sacrificio ci colpisce con la sua barbara violenza riportandoci alle origini ancestrali dell’esistenza umana.

Jean Cocteau parla di dolori dell’infanzia della terra e, parafrasando un’opera poetica di Virgilio definisce la partitura della Sagra una “Georgica della preistoria”. La prima esecuzione del brano in quel lontano 29 maggio del 1913 provocò una violentissima reazione del pubblico. La musica fu coperta dai fischi e dalle grida.

Stravinskij fuggì dal teatro e ma fu inseguito, raggiunto e malmenato. Sfinito e con una vertebra rotta si ammalò a tal punto da essere ricoverato in ospedale. Riporto qui di seguito un efficacissimo commento su quella serata fatto dallo stesso Stravinskij.

“I danzatori avevano provato per mesi e sapevano benissimo quel che facevano, anche se spesso quel che facevano non aveva niente a che vedere con la musica. ” Conterò fino a quaranta mentre tu suoni, – mi diceva Nizinskij (il maestro di ballo),- e vedremo dove ci incontreremo”. Non arrivava a capire che, benchè potessimo ad un certo punto incontrarci, questo non voleva dire necessariamente che fossimo andati insieme durante il percorso. Anche i danzatori seguivano più la battuta di Nizinskij che quella della musica. Nizinskij contava in russo, naturalmente, e poiché i numeri russi oltre il dieci sono polisillabi nei tempi veloci né lui né gli altri potevano tener dietro alla musica. Fin dall’inizio della rappresentazione si sentirono moderate proteste contro la musica. Poi, quando il sipario si alzò sul gruppo di fanciulle della “danza degli adolescenti”, la tempesta scoppiò. Dietro di me gridavano Taci Basta Basta le più agitate erano, naturalmente, le signore più eleganti di Parigi. Visto che il tumulto continuava e, pochi minuti dopo lasciai furioso la sala… Arrivai dietro il palcoscenico, dove vidi Diaghilev che faceva manovrare le luci in sala nell’ ultimo sforzo di far tornare la calma in teatro. Per tutto il resto della rappresentazione stetti dietro le quinte vicino a Nizinskij reggendolo per le code del frac, mentre lui in piedi su una sedia urlava dei numeri ai danzatori come un timoniere.

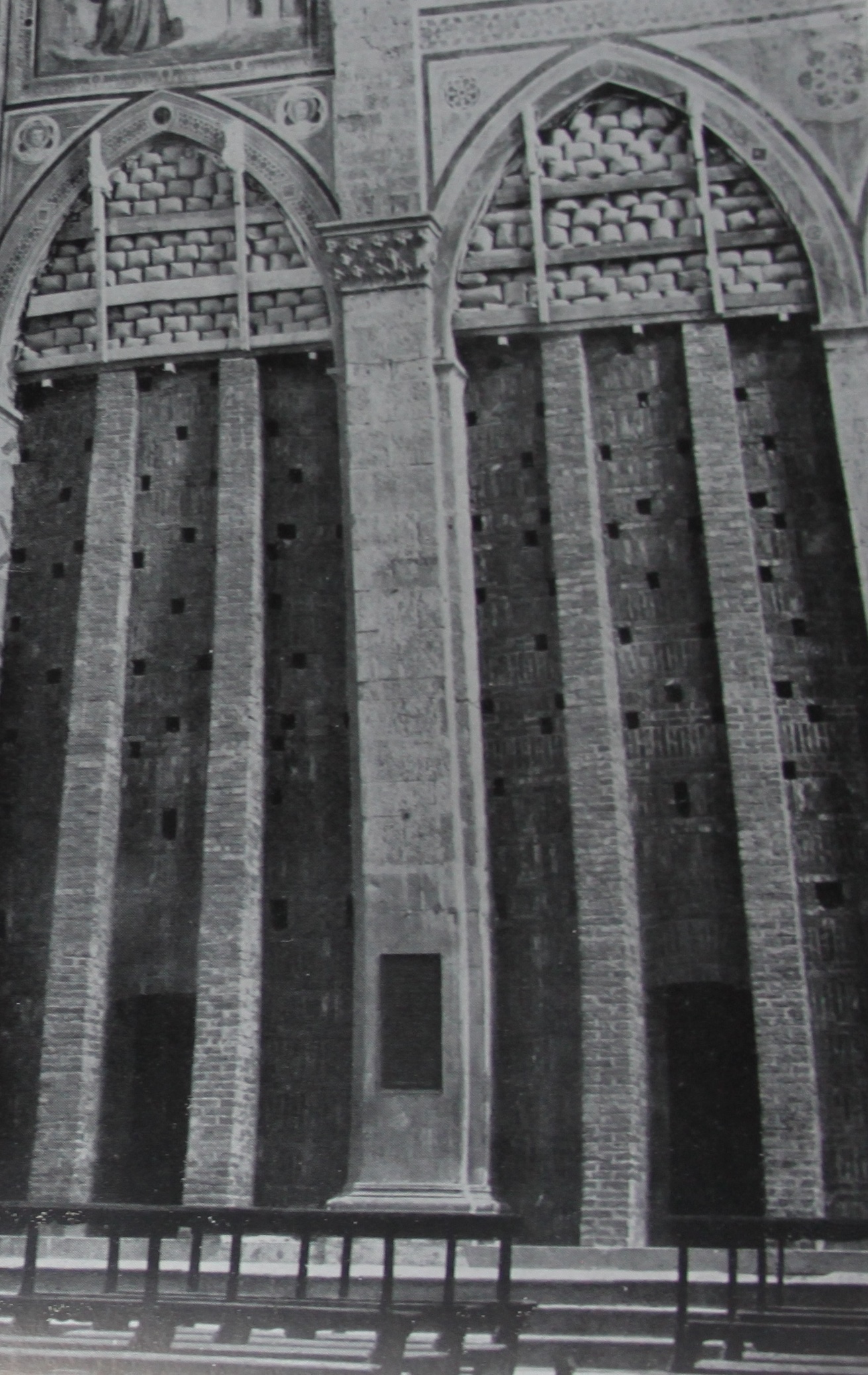

Dopo la guerra, che osserva da lontano isolandosi nella sua casa alla Cugna, immersa nella natura della montagna pistoiese e che sarà nuova fonte di ispirazione, crea la rivista “La Nuova Città”, espressione di un nuovo atteggiamento verso la società, dialogante e partecipativo, propone per la ricostruzione della zona attorno a Ponte Vecchio ipotesi innovatrici che s’infrangono di fronte alla tendenza conservatrice della città. Nel 1948 Michelucci lascia la presidenza della Facoltà di Architettura di Firenze passando alla facoltà d’ingegneria di Bologna; continua la ricerca di un nuovo linguaggio dell’architettura: la concezione dello spazio percorribile, la città variabile, un nuovo rapporto antico-moderno che si esprime anche nell’uso congiunto della pietra e del mattone con il cemento armato, l’acciaio e i nuovi materiali, così le idee prendono forma come per la Chiesa di San Giovanni Battista sull’Autostrada del Sole, a Campi Bisenzio, conclusa nel 1964, trait d’union di un paese in pieno miracolo economico, nella quale Michelucci anticipa i temi di una Chiesa in mutamento come sarà sancito dal concilio Vaticano II, o con la Chiesa di Borgo Maggiore, nella Repubblica di S. Marino.

Dopo la guerra, che osserva da lontano isolandosi nella sua casa alla Cugna, immersa nella natura della montagna pistoiese e che sarà nuova fonte di ispirazione, crea la rivista “La Nuova Città”, espressione di un nuovo atteggiamento verso la società, dialogante e partecipativo, propone per la ricostruzione della zona attorno a Ponte Vecchio ipotesi innovatrici che s’infrangono di fronte alla tendenza conservatrice della città. Nel 1948 Michelucci lascia la presidenza della Facoltà di Architettura di Firenze passando alla facoltà d’ingegneria di Bologna; continua la ricerca di un nuovo linguaggio dell’architettura: la concezione dello spazio percorribile, la città variabile, un nuovo rapporto antico-moderno che si esprime anche nell’uso congiunto della pietra e del mattone con il cemento armato, l’acciaio e i nuovi materiali, così le idee prendono forma come per la Chiesa di San Giovanni Battista sull’Autostrada del Sole, a Campi Bisenzio, conclusa nel 1964, trait d’union di un paese in pieno miracolo economico, nella quale Michelucci anticipa i temi di una Chiesa in mutamento come sarà sancito dal concilio Vaticano II, o con la Chiesa di Borgo Maggiore, nella Repubblica di S. Marino. Nel 1967 progettò con Mauro Innocenti l’ospedale di Sarzana affrontando così il tema della degenza, ma la costruzione, avviata nel 1974 si protrasse per decenni e non poté vederla ultimata.

Nel 1967 progettò con Mauro Innocenti l’ospedale di Sarzana affrontando così il tema della degenza, ma la costruzione, avviata nel 1974 si protrasse per decenni e non poté vederla ultimata. Nel 1974 muore la moglie Eloisa ed inizia un nuovo decennio creativo e progettuale. Nel 1982 Giovanni Michelucci costituisce con la Regione Toscana ed i comuni di Fiesole e Pistoia la “Fondazione Michelucci”, mentre una donazione di disegni al Comune di Pistoia costituisce il “Centro di documentazione Giovanni Michelucci” di Pistoia.

Nel 1974 muore la moglie Eloisa ed inizia un nuovo decennio creativo e progettuale. Nel 1982 Giovanni Michelucci costituisce con la Regione Toscana ed i comuni di Fiesole e Pistoia la “Fondazione Michelucci”, mentre una donazione di disegni al Comune di Pistoia costituisce il “Centro di documentazione Giovanni Michelucci” di Pistoia.