Storie di confino: il poggibonsese Angiolo Corsi

La letteratura che riguarda il confino di polizia può annoverare contributi di personaggi di primissimo livello del panorama antifascista, sia politico sia culturale. Tra le testimonianze più importanti ci sono quelle di Carlo Levi, Cesare Pavese e Leone Ginzburg, ma i numeri riguardanti i confinati durante il fascismo furono importanti e influenti (circa 15 mila persone) e non interessarono solo gli antifascisti ma tutti coloro i quali erano ritenuti particolarmente pericolosi per l’ordine pubblico.

Anche in provincia di Siena furono effettuate numerose assegnazioni al confino, dal 1926 in poi, che cercarono di colpire l’ossatura delle strutture clandestine del partito comunista e, in misura minore, del partito socialista e del movimento anarchico. Tra le diverse forme di limitazione della libertà (carcere, confino, internamento, ammonizione, sorveglianza speciale, diffida), il confino riguardò 129 antifascisti per una condanna a 380 anni complessivi. Secondo quanto riportato da Rineo Cirri (L’antifascismo senese nei documenti della polizia e del Tribunale Speciale 1926-1943), nel complesso furono 699 le persone che tra il 1926 e il 1943 subirono un deferimento al Tribunale speciale; “ad ognuno di questi antifascisti sono collegate vicende umane, storie dolorose di famiglie e di gruppi di persone con le loro sofferenze, i loro dolori e i loro drammi ma anche le speranze di una parte della popolazione di vivere in una società più giusta”.

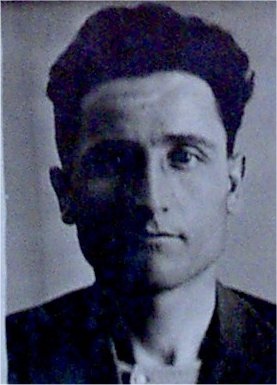

Alcuni personaggi di primo piano della lotta antifascista e anche del periodo di ricostruzione democratica in provincia di Siena hanno raccontato in libri, memorie e diari le proprie esperienze al confino, e tra gli altri Fortunato Avanzati “Viro” e Mauro Capecchi “Faro”. Per ricostruire le biografie e i percorsi personali e politici di altri militanti è invece necessario ricorrere ad altri tipi di fonte, come le note giudiziarie, gli atti dei Tribunali speciali, le carte di prefetture e i verbali di carabinieri e poliziotti. In questo contributo il personaggio di cui si racconteranno le vicissitudini è Angiolo Corsi, nato nel 1905 a Poggibonsi, di professione falegname.

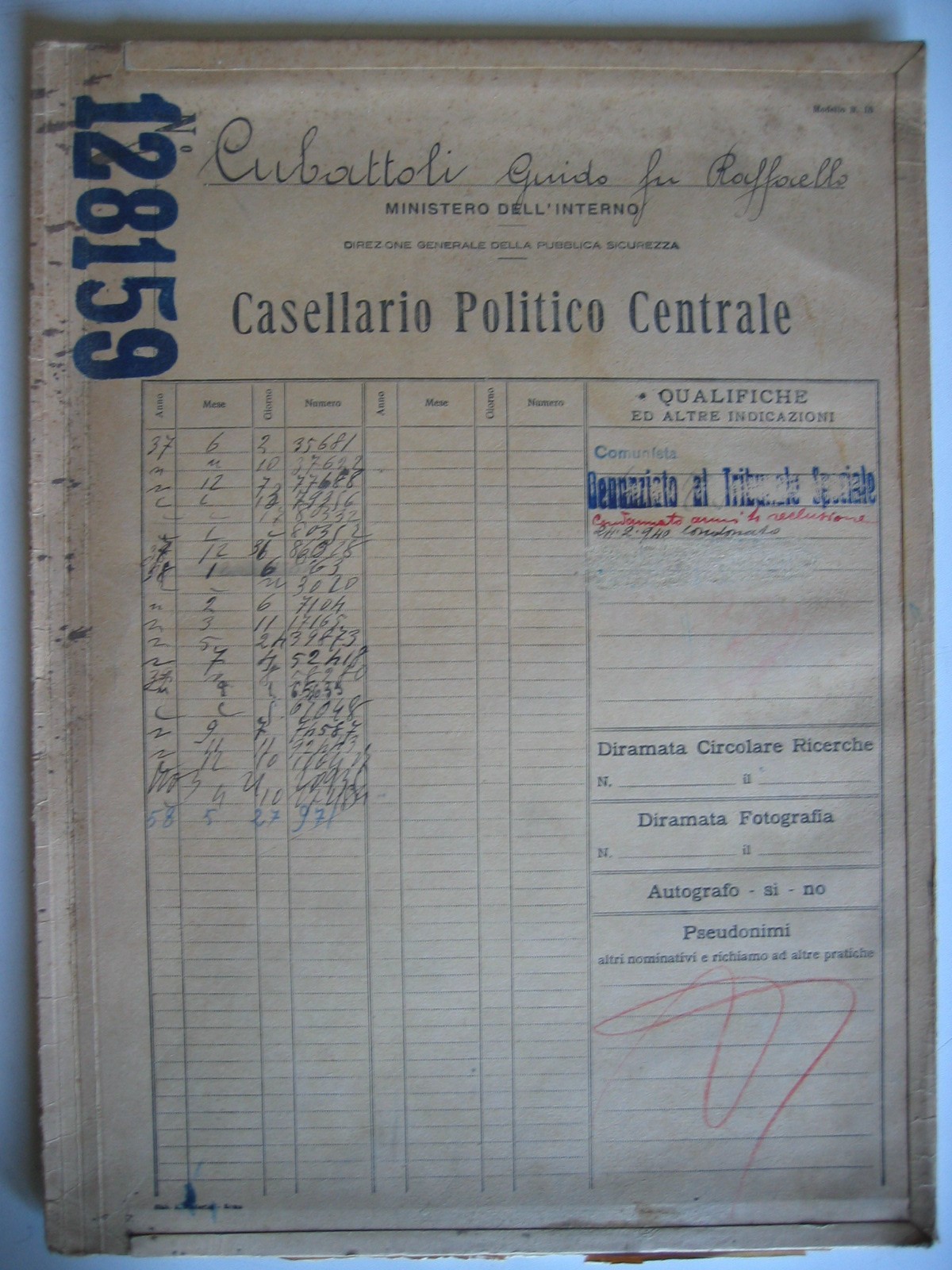

Corsi fu arrestato per la prima volta il 26 luglio 1932 a Poggibonsi, all’età di 27 anni; la scheda personale nel Casellario Politico Centrale del 28 agosto 1932 riporta queste informazioni: “Cicatrice sopracciglio sinistro, mancante falange mano, abbigliamento solito: da operaio. E’ di regolare condotta morale e immune da pendenze e precedenze penali. In precedenza non aveva mai dato luogo a rilievi in line apolitica né di nutrire sentimenti contrari al regime. Essendo venuto a risultare che faceva parte del comitato federale comunista costituitosi clandestinamente in Poggibonsi ed era in relazione con funzionari e fiduciari del partito stesso, distribuiva la stampa sovversiva e distribuiva materiale di propaganda. Raccoglieva gli oboli per il soccorso alle vittime politiche e loro famiglie e prendeva parte alle riunioni clandestine del partito. Funzionava anche da corriere per il collegamento e trasporto di stampa sovversiva tra Empoli- Poggibonsi e Siena. Per tale reato pende tuttora provvedimento penale a di lui carico. Esercita il mestiere di falegname, da cui trae i mezzi di sussistenza.

Nonostante questi dettagliati indizi a suo carico, Corsi fu prosciolto per insufficienza di prove. L’arresto successivo avverrà nell’aprile del 1934 per “compartecipazione a organizzazione comunista” e l’8 giugno sarà condannato a cinque anni di reclusione di cui due di libertà vigilata. Fu condotto al carcere di Roma il 10 febbraio 1935 e, dopo la sentenza del 5 aprile 1935, la condanna fu confermata ma gli saranno condonati due anni.

Il 20 febbraio 1937 gli venne concesso l’indulto, revocato però solo due mesi dopo dal Tribunale di Siena. Le notizie successive risalgono poi al 25 luglio 1940, quando una nota riservata della prefettura di Siena, firmata dal prefetto, dispose la scarcerazione e il foglio di via alla volta di Avellino; questa volta Corsi fu accusato per avere pronunciato frasi disfattiste sulla posizione dell’Italia in guerra.

Il comune scelto fu quindi Teora (Avellino), dove Corsi giungerà il 27 luglio 1940. Lì ebbe diversi problemi nel rapportarsi alle autorità locali del regime; appena giunto a Teora scrisse, infatti, al questore di Avellino per richiedere il rimborso di 25 lire per il viaggio effettuato da Avellino alla volta di Teora dai suoi familiari più stretti (moglie e figlio). La lettera riporta evidenti errori grammaticali, ma contiene una puntuale lamentela sui torti subìti, sui quali Corsi aveva informato anche Questura di Siena e comune di Poggibonsi.

Il questore di Avellino, Vignali, risponde in modo molto seccato con una nota al podestà di Teora in cui dice: “Il soprascritto Angelo Corsi ha fatto pervenire alla R. Questura di Siena un esposto con il quale, usando una forma alquanto altezzosa, chiede di essere rimborsato delle spese che la moglie ha sostenuto per il tratto di viaggio da Avellino a Teora e cerca di polemizzare e di fare ricadere la colpa al Municipio di Poggibonsi e alla R. Questura di Siena. […] Si prega di richiamare il C. a tenere un comportamento più corretto e a scrivere, sempre che gli capiterà di scrivere ad autorità costituite, con la forma dovuta e senza alterigia.

Il 9 ottobre 1941 Corsi chiese di essere trasferito ad altra località (la richiesta fu però respinta) e il 9 gennaio 1942 lo stesso Corsi chiese 35 lire per la risolatura delle scarpe, ormai consumate e non adatte al rigido inverno dell’Appennino. Il questore Vignali respinse anche questa richiesta. L’assegnazione al confino terminò il 22 febbraio 1942 e così Corsi potè far ritorno a Poggibonsi, dove non terminerà la sua attività politica.

Corsi, infatti, ricoprì un ruolo nevralgico nell’organizzazione dei primi gruppi di combattimento in Valdelsa, occupandosi anche del reclutamento e della formazione dei giovani più vicini alle strutture clandestine del P.C.I., come testimonia un giovane collega del Corsi, Fortunato Fusi, ricordandone le vicende.

Dalle notizie fornite dai colleghi falegnami della ditta Lucita di Poggibonsi e dalle memorie di Treves Frilli, figura di riferimento del C.L.N. e del P.C.I. a Poggibonsi, emerge un carattere molto aspro e diretto, che procurerà a Corsi diversi grattacapi anche nella quotidianità della vita politica del dopoguerra, come è rintracciabile nella corrispondenza tra Corsi e i dirigenti locali del P.C.I. a Poggibonsi negli anni Cinquanta e Sessanta.

Quella di Angiolo Corsi, pur rappresentando solo una tessera del mosaico che può ricomporre la storia dell’antifascismo popolare, è una vicenda indicativa e sintomatica di come la scelta della militanza antifascista non badava a spese, a costo di dover subire il carcere o il confino.

Articolo pubblicato nell’agosto del 2015.