L’azione italiana verso l’Africa negli anni Cinquanta, ovvero nel decennio di incerta sperimentazione nell’assistenza che precedette in Italia l’avvio di una vera e propria politica di cooperazione allo sviluppo, si evolve lentamente nel secondo dopoguerra attraverso un progressivo riavvicinamento fra l’Italia e il continente africano, sotto la spinta di una serie di contingenze politiche ed economiche. È cruciale in questa vicenda la presa d’atto della necessità di un nuovo atteggiamento, di una nuova impostazione dell’operato italiano rispetto alla gestione pratica dei rapporti con i territori al di là del Mediterraneo, che metta al sicuro la nuova dirigenza dell’Italia repubblicana dagli attacchi dell’ONU e dalla diffidenza dei paesi di nuova indipendenza: una politica certamente funzionale all’immediata querelle sulla tutela delle ex colonie italiane, ma necessaria anche successivamente quando l’Assemblea delle Nazioni Unite del 1949 aveva posto fine all’impero coloniale italiano, sottraendo all’Italia la trusteeship della Libia e riservandole quella della Somalia sotto forma di amministrazione temporanea fiduciaria.

Si trattò da quel momento di ridefinire una politica postcoloniale in linea con l’evoluzione del discorso globale. Già nel 1948 un promemoria del Ministero per l’Africa italiana (MAI) evidenziava, infatti, come «sarà facile riesumare le accuse ripetutamente rivolteci, che ci accingiamo a riportare in Africa, con il pesante apparato burocratico, i monopoli e le esclusive statali del fascismo»; sempre nello stesso promemoria si sottolineava quindi l’urgenza di cambiare atteggiamento e metodi, «stabilire un clima di fiduciosa convivenza con i paesi e le colonie confinanti, realizzabile soltanto sulla base di relazioni economiche che, dietro i commerci e le attività italiane, non nascondano lo Stato italiano»[1]. In questa prima presa d’atto rintracciata fra le carte, e forse redatta a opera del sottosegretario per l’Africa italiana, Giuseppe Brusasca, appare già chiara la consapevolezza di una contingente necessità di adattamento, determinata dalla volontà italiana di ottenere la tutela sulle ex colonie, o quantomeno un ruolo di rilievo nel continente africano. Il concetto è espresso, ancora più esplicitamente, dall’Amministratore della Somalia, Giovanni Fornara, che in una lettera del 9 dicembre 1950 al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l’Africa italiana, Alcide De Gasperi, ribadisce l’importanza dell’essere «anche l’Italia tra i paesi che hanno e che avranno una parola da dire e un apporto da dare quando si tratterà di problemi africani», una scelta che avrebbe potuto porre il paese «in una posizione vantaggiosa, in partenza, per collaborare alla soluzione di tali problemi, tanto più data la nostra abbondanza di tecnici e specialisti»[2].

“Ritorno in Somalia. … le truppe italiane salpano … alla volta di Mogadiscio per una missione di pace: l’amministrazione fiduciaria della colonia, affidata dalle Nazioni Unite al nostro paese“. In: La Domenica del Corriere, 19 febbraio 1950

Proprio in merito al tema dei “tecnici e degli specialisti”, tralasciando la questione politica, che necessiterebbe di una trattazione più ampia, si accennerà qui solo all’aspetto amministrativo che, evidentemente, si lega al più noto tema della continuità dello Stato. Nel dopoguerra anche la burocrazia coloniale era rimasta fondamentalmente protetta dal processo epurativo e si conservava per lo più uguale a se stessa, salvo «qualche trasformismo ideologico: dalla retorica del colonialismo si era dovuti passare a quella dell’Eurafrica e poi persino all’ideologia della primissima cooperazione internazionale. In taluni il passaggio era stato anche sincero, dettato dalla volontà di mettere a disposizione del Paese le proprie competenze; in molti si era trattato di poco più di un travestimento che non metteva in discussione il passato nazionale ed individuale»[3].

Nel caso della burocrazia del MAI, del resto, la nuova classe politica di governo italiana si trovava di fronte a una situazione complessa: «pochi erano nel suo seno gli esperti su questioni coloniali, mentre a ragione molti degli antifascisti erano portati a non fidarsi di coloro che pure avevano tutte le credenziali per essere dei veri esperti, che però erano anche stati funzionari o pubblicisti per il regime fascista. Ciò creò disorientamento»[4]. Si considerino, ad esempio, le difficoltà incontrate da uno dei principali responsabili del MAI e della politica africana dell’Italia, l’ex partigiano e sincero antifascista Giuseppe Brusasca: ad Angelo Del Boca, che gli chiedeva come mai si fosse circondato soltanto di ex funzionari coloniali, rispose: «fu tutto quello che trovai. Ed erano i soli a saper mettere le mani nei documenti del MAI. Se li avessi estromessi il mio compito sarebbe stato anche più gravoso»[5]; e ancora, sempre con Del Boca, Brusasca giustificò queste scelte, affermando di essere stato «costretto a fare il fuoco con la legna che aveva sottomano, cioè con i rottami del più vieto colonialismo»[6].

Un’analoga continuità, tuttavia, si verificò non solo nell’immediato dopoguerra, ma anche dopo la definitiva perdita delle ex colonie nel 1949: esemplare, in quest’ottica, è l’esperienza dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze, passato da supporto della colonizzazione del fascismo a consulente della FAO per la cooperazione agraria con i nuovi Stati indipendenti negli anni Cinquanta e poi a soggetto attivo di cooperazione allo sviluppo negli anni Sessanta: in questo caso, gli uomini, le tecniche e le concezioni del passato furono impiegati dal governo italiano per rispondere a richieste irreversibilmente modificate, cui dovettero adattarsi contestualmente, generando la trasformazione – con successi ed errori, con novità e permanenze – di un approccio coloniale in un approccio postcoloniale alla espansione agraria italiana all’estero. Secondo Labanca si rafforzava così la convinzione che «la tecnica fosse neutra e che la loro passata collaborazione con le autorità coloniali non avesse di per sé comportata un’immedesimazione con quel progetto di dominio. Tali conclusioni erano alquanto discutibili e gli intendimenti erano certamente autoassolutori: ma la questione apparve come minore, anche perché coinvolgeva numeri assai ristretti di studiosi e di tecnici»[7]. Proprio la cultura tecnica coloniale, quindi, rappresentò un efficace canale di continuità, in particolare sul piano periferico, dove, «nell’alternativa tra “persone nuove”, che nulla avevano a che fare con il passato coloniale, ma che pure non avevano alcuna esperienza africana, e “persone vecchie”, che provenivano direttamente dal passato coloniale, ma che avevano una pregressa esperienza africana, la scelta fu evidentemente per quest’ultima opzione»[8].

L’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze (IAO)

Rivista dell’IAO “L’Agricoltura Coloniale”, 1921

Le origini dell’attuale Istituto Agronomico per l’Oltremare risalgono al progetto del 1904 di Gino Bartolommei Gioli, docente di scienze agrarie all’Istituto di Studi Superiori di Firenze già ‘consulente agrario’ di Ferdinando Martini, di un Istituto Agricolo Coloniale pensato sul modello delle istituzioni analoghe presenti in Germania, in Francia, in Belgio, in Olanda e nel Regno Unito. Un’istituzione che avrebbe dovuto integrare (e forse anche dirigere) i lavori compiuti localmente dall’Ufficio Agrario Sperimentale in Eritrea ed essere «una ‘scuola’ ‘agricola’ di tipo teorico-pratico, perché interamente dedicata alle scienze tropicali e subtropicali e, più in generale, a quelle implicate dall’economia agricola, sia in veste pura che applicata; una scuola coloniale, perché concepita e realizzata per rispondere efficacemente alle sollecitazioni provenienti dalle colonie»[9]. Il contesto di riferimento era quello culturale toscano, e specificatamente fiorentino, dove già spiccavano, per notorietà e per prestigio, le scuole pratiche di agricoltura di Pisa e Scandicci, l’Istituto Forestale di Vallombrosa, la Scuola di Orticoltura e Pomologia di Firenze e, ancora, la Società per gli Studi Geografici e Coloniali dell’Istituto Geografico Militare e la Scuola di Geografia, oltre che l’Accademia dei Georgofili di Firenze – con la quale Bartolommei Gioli collaborava.

Il 22 gennaio 1907 ebbe ufficialmente luogo l’inaugurazione dell’Istituto Agricolo Coloniale (ma già dal 1904 al 1906, Bartolommei Gioli e i suoi collaboratori avevano operato facendo capo all’Istituto Botanico dell’Istituto di Studi Superiori, vale a dire all’Università di Firenze). In quei primi anni, anche l’IAO aveva svolto una funzione di qualche rilievo per contribuire a concentrare l’attenzione e creare un clima positivo intorno alla questione libica. Negli anni successivi, a causa della guerra, l’IAO visse un periodo difficile ma, nel dopoguerra, l’attenzione rinnovata per il ruolo delle colonie permise di sollevare il problema della formazione del personale destinato a lavorarvi, questione su cui l’Istituto di Firenze poteva rivendicare un pregresso chiaro e inoppugnabile. Si poneva a quel punto l’occasione di incentivare l’azione didattico-formativa fino a consolidare l’Istituto fiorentino quale centro di eccellenza per la preparazione tecnica degli uomini destinati a espatriare.

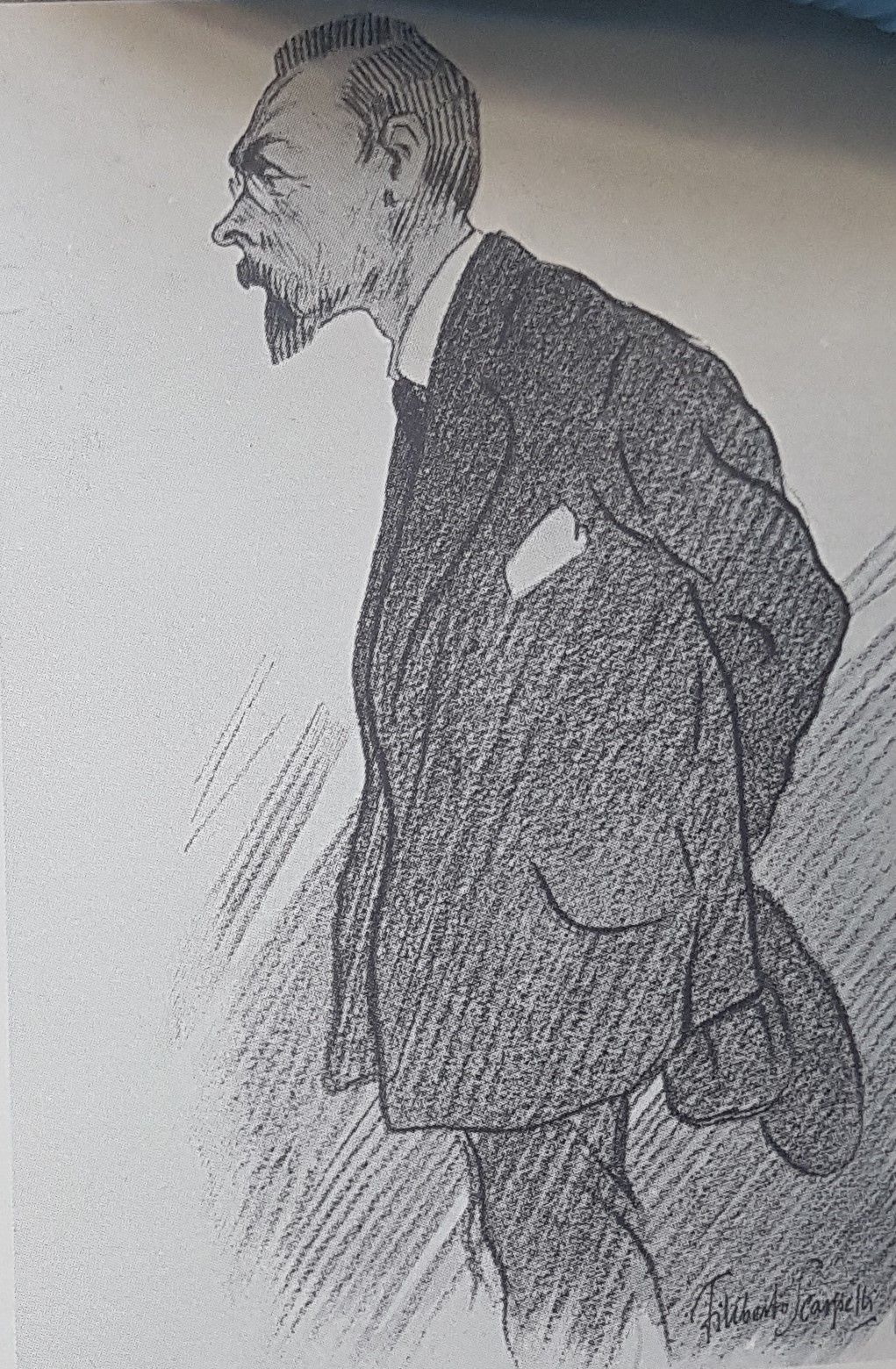

Armando Maugini, Direttore dal 1924 al

1963 (fotografia di Lumachi, Fototeca

IAO)

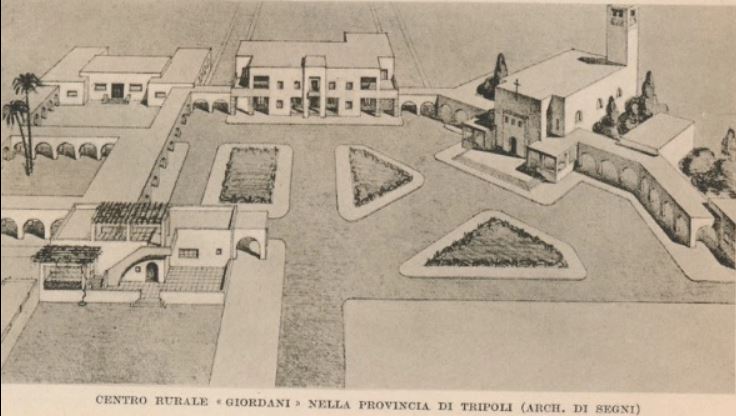

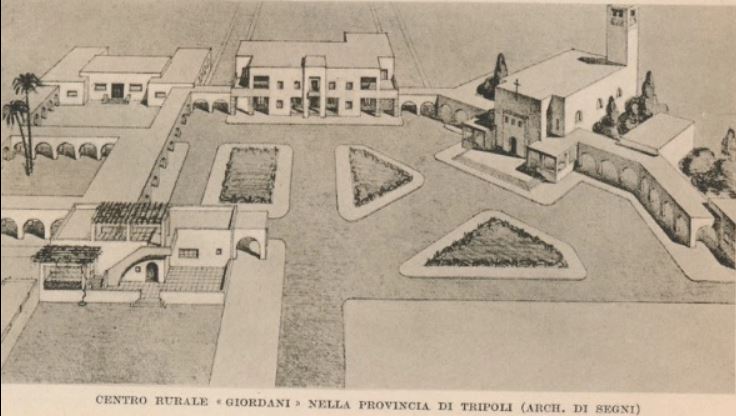

Nel 1924, l’IAO e il suo nuovo direttore Armando Maugini, figura chiave dell’Istituto che diresse dal 1924 al 1964, affrontarono un cambiamento importante in questa direzione: con il Regio decreto n. 991 del 15 maggio 1924 (convertito in legge il 20 luglio 1925), Luigi Federzoni volle trasformare l’Istituto in ente autonomo consorziale (retto da un Consiglio di amministrazione che comprendeva i rappresentanti del Ministero delle colonie, dell’economia, degli Affari esteri e dei governi coloniali), rendendolo l’organo consultivo ed esecutivo del Ministero delle Colonie, con il preciso compito di preparare i tecnici agronomi che si apprestavano a condurre o a partecipare alle missioni organizzate nelle colonie, oltreché a provvedere all’impianto di stazioni sperimentali in Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia. Nelle fasi successive, quindi, l’IAO partecipò, con le prestazioni del suo personale scientifico, con le attività di consulenza, con l’invio di numerosi tecnici, dottori in agraria e periti agrari all’avvaloramento agricolo della Libia. Nel frattempo il suo direttore ottenne numerosi altri incarichi in Africa e in Italia: divenne infatti, tra l’altro, membro del Consiglio superiore coloniale, capo dei centri sperimentali africani e direttore dell’Ispettorato generale dell’Agricoltura del Ministero dell’Africa.

«A quel tempo l’Istituto non era certo l’unico ente a muoversi in questo campo […]. Ma facendo leva sulla solida preparazione e sulla grande tradizione agraria di Firenze e della Toscana, basata soprattutto sull’analisi della mezzadria, e sullo speciale rapporto con il ministero e con i governi coloniali l’Istituto di distinse come il più aperto e dinamico»[10]. Così negli anni successivi l’IAO, divenne il principale centro di studio, di propaganda e di consulenza agricola coloniale presente in Italia, tanto da arrivare a ricoprire, nel 1938, il ruolo di organo tecnico-scientifico del Ministero per l’Africa Italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione agraria: il decreto legge del 17 luglio 1938, convertito in legge il 19 maggio del 1939, lo trasformava in Regio Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, alle dipendenze dirette del MAI. All’IAO veniva insomma assegnato il compito tecnico via via sempre più rilevante di studiare l’economia delle colonie e formare il personale tecnico in grado di fornire le soluzioni più adatte ai problemi agricolo-coloniali: «una funzione tecnica e non politica, certamente, ma che comunque aveva necessariamente una ricaduta politica sull’Istituto, nel senso che ne indirizzava fermamente le attività e le scelte scientifiche»[11], ad esempio per quanto concerneva la didattica (che prevedeva ora anche corsi semestrali rivolti ai tecnici agrari che avessero vinto il concorso di ammissione al Corpo Agrario dell’Africa Italiana). Fino allo scoppio del secondo conflitto mondiale, l’IAO godette quindi di una struttura solida e organizzata e di un notevole prestigio. Ne è dimostrazione fisica e concreta la nuova sede inaugurata nel 1942 in via Cocchi, la cui «magnificenza costruttiva raccontava, di per sé, il trionfo coloniale fascista»[12].

Sede IAO ,1942

Con la caduta del fascismo per l’Istituto guidato da Maugini cominciò una fase completamente diversa, su cui più qui ci si concentrerà. Come bene evidenziato da Nicola Labanca, «il punto di partenza è che non ci fu alcun taglio col passato. Praticamente gli stessi uomini che avevano fatto la vita dell’Istituto prima del 1940 continuarono a farla dopo il 1945. Non deve sorprendere quindi se essi si attivarono nel periodo fra 1945 e 1947-49, quando ancora qualcuno poteva illudersi che l’Italia sarebbe tornata a calcare da potenza coloniale le terre africane, preparando relazioni, rapporti e depliant a favore del ‘nostro ritorno in Africa’»[13]. Nel quadro delle trattative di pace, infatti, la raccolta e l’illustrazione delle attività svolte dall’Italia in Africa furono uno dei primi incarichi affidati dal Ministero all’Istituto, proprio per le sue più tradizionali esperienze coloniali: l’IAO collaborò attivamente all’esame delle materie legate alle trattative con il Governo libico, per la definizione di accordi chiamati a perfezionare a livello di politica agraria la risoluzione dei vecchi rapporti coloniali, e realizzò vari sopralluoghi in Tripolitania per documentare le mutate situazioni dei coloni e tutelare gli interessi delle famiglie contadine; contemporaneamente, su richiesta del Ministero del Tesoro, l’Istituto intervenne nell’esame delle richieste di risarcimento per danni di guerra riguardanti gli italiani negli ex possedimenti africani.

Nell’ambito della nascente cooperazione multilaterale, invece, la situazione si pose immediatamente in termini più complessi: fin dal 1950, infatti, l’Ufficio per l’assistenza tecnica del Consiglio economico e sociale dell’Onu aveva approvato le offerte di aiuto alla Libia del Regno Unito e della Francia, in qualità di potenze amministranti, ma espresso una certa riluttanza a ricorrere ufficialmente all’opera dei tecnici italiani. Le organizzazioni internazionali coinvolte, infatti, sospettavano che da parte italiana si tentasse di sfruttare la presenza dei propri esperti per realizzare un’indiretta ingerenza politica, mentre la provenienza coloniale degli uomini appariva fonte di estremo imbarazzo nel nuovo contesto africano.

Così la prima missione ONU/FAO incaricata di studiare il contesto libico, aveva escluso la possibilità di coinvolgimento di un tecnico italiano, proposto dall’Ufficio Libia del MAE per il settore agricolo; unico risultato delle pressioni italiane, invece, fu la sosta della delegazione a Roma all’inizio del luglio 1950, quando vennero organizzati incontri con il Sottosegretario agli Esteri, Francesco Maria Dominedò, alcuni capi servizio del MAI, il prof. Armando Maugini dell’IAO e i dirigenti locali degli Enti di colonizzazione, oltre che con esponenti degli interessi bancari e industriali italiani in Libia[14]. Una volta arrivata in Libia alla metà di luglio, quindi, la missione internazionale prese contatto con il Commissario del Consorzio agrario della Tripolitania, l’italiano Angelo Mariani, e vi si intrattenne sui problemi dello sviluppo agricolo della Libia in un lungo colloquio, svoltosi il 17 luglio 1950, contro la volontà della British Administration of Tripolitania (BAT)[15].

Colonizzazione agricola fascista della Libia (fonte: www.italiacoloniale.com)

In sostanza, mentre l’ostilità inglese era percepibile già in queste prime fasi (il tecnico Mariani, ad esempio, fu congedato dall’incarico presso la BAT, appena qualche giorno dopo la partenza della missione Onu), i rapporti italiani con l’Onu sembrarono inizialmente decollare grazie all’alto livello delle competenze tecniche italiane. Nel settembre, ad esempio, anche il Gen. Albert Lebel, nominato esperto agrario presso il Commissariato Onu per la Libia, si recò a Roma allo scopo di raccogliere informazioni sulla situazione agricola del paese. Da sottolineare anche in questo caso i suoi contatti con il direttore l’Istituto agronomico di Firenze: in un lungo e dettagliato rapporto al Ministero, il direttore Maugini sottolineava che, a suo parere, per dare rilievo all’assistenza tecnica che avrebbe potuto derivare dall’Istituto agronomico e dai tecnici italiani che conoscevano i problemi della Libia, si doveva «concedere una collaborazione quanto più possibile completa e continuativa. In questo senso ho creduto mio dovere parlare col generale Le Bel [sic] dicendogli che noi tecnici italiani sappiamo scindere quello che può essere il doloroso ricordo del passato dai doveri nuovi che su un piano diverso le N.U. devono affrontare nella Libia; e che quindi le nostre esperienze e la nostra volontà di fare del bene alle popolazioni arabe restano a disposizione del Sig. Pelt e dei suoi collaboratori, nel modo più completo e senza la minima riserva mentale»[16]. Forse anche in conseguenza, Lebel dichiarò che avrebbe sottolineato al Commissario Onu per la Libia, Adrian Pelt, «l’opportunità che l’Onu si avvalga, anche in altri specifici settori, dell’opera di studiosi e tecnici italiani, i quali, essendosi dedicati per tanti anni allo studio di quei particolari problemi, sono i più adatti per continuarli e completarli, se necessario, e comunque per fornire utili indirizzi nel quadro dell’assistenza tecnica al nuovo Stato»[17].

Tripolitania, il villaggio Corradini, anni Cinquanta

La promettente collaborazione dell’Onu con l’Italia, però, dopo essersi sviluppata sin da subito su un piano parallelo a causa della mancata ammissione dell’Italia nel consesso delle Nazioni Unite, si inceppò all’inizio del 1951 con la nomina della seconda missione tecnica di assistenza, guidata dallo svedese John Lindberg e composta da due esperti finanziari per il Fondo monetario internazionale e dal tecnico americano Othelo J. Wheatley per la FAO: con la visita anche di quest’ultimo all’Istituto agronomico di Firenze, infatti, si palesò «l’assurdo – rilevato anche da parte araba – degli esperti che, appena assegnati qui [in Libia], si affrettano a ricorrere ai pochi tecnici italiani rimasti sul luogo, o a fare il dispendioso viaggio a Firenze (Istituto Agronomico), per mettersi in grado di conoscere le caratteristiche dell’economia libica»[18]. Una situazione paradossale, determinata dal mancato ricorso a tecnici italiani nelle missioni di assistenza su cui, nel febbraio 1951, la crescente insoddisfazione italiana venne alla luce durante la discussione del rapporto del Commissario Pelt sull’assistenza tecnica nel Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia: il piano venne ritenuto dai rappresentanti italiani estremamente lacunoso, proprio perché “mancante” delle competenze di coloro che in passato per lunghi anni si erano occupati di studiare le possibilità di potenziamento delle risorse del paese, ovvero i tecnici italiani. In base a queste considerazioni, la pressione italiana sulla questione fu intensificata in sede Onu, ma in breve gli ostacoli si paleserono e l’esclusione dei tecnici italiani dal Programma di assistenza tecnica delle Nazioni Unite apparve non casuale, bensì determinata sia dalla situazione costante di morosità italiana nei contributi finanziari al Fondo Onu, sia in base a considerazioni di tipo prettamente politico. Già nel giugno dello stesso anno, in effetti, fu confermata l’ipotesi che a ostacolare la scelta di esperti italiani fosse stata e fosse una precisa direttiva politica del Technical Assistance Board, ovvero proprio il «parere espresso da Pelt che la loro presenza non sarebbe ben accettata dai libici»[19].

La partecipazione all’assistenza internazionale alla Libia, nel frattempo, stava diventando sempre più il motivo del contendere fra le grandi potenze. Il 15 giugno 1951, venne firmato a Londra un accordo tripartito fra USA, Gran Bretagna e Francia per ripartire equamente fra le tre nazioni le possibilità di intervento in Libia. A causa dei crescenti interessi economici in gioco, inoltre, fu naturale che, al momento di concordare il ruolo di ogni nazione nell’assistenza alla Libia, i preesistenti contrasti si acuissero anche tra Italia e Gran Bretagna. Nella situazione di stallo determinatasi, permase così a lungo la riserva politica nei confronti dei tecnici italiani: ancora alla data del gennaio 1953, risultavano impiegati dai programmi Onu solo 2 tecnici italiani su 103 proposti e, per quanto riguarda la FAO, su un totale di 173 tecnici proposti, ne furono accettati solo 12[20].

Conclusioni

Nel contesto libico emerge chiaramente l’effettivo impiego della cooperazione come “arma” diplomatica, politica e commerciale da parte del governo di Roma. Lo evidenzia l’atteggiamento italiano nei confronti delle contribuzioni alla Libia in termini di assistenza tecnica e finanziaria, una tendenza, molto esplicita nei documenti riservati, a subordinare le proprie promesse a concessioni libiche nell’ambito politico e contrattuale (e in particolare nelle lunghissime trattative per l’accordo sui beni), e lo dimostrano le affermazioni dei responsabili della politica italiana, ma anche le “dritte” provenienti dai funzionari locali a Tripoli. È evidente, comunque, che nei rapporti italo-libici occorre distinguere una fase iniziale fino all’indipendenza, in cui le ottimistiche speranze italiane di poter conservare un’influenza politica ed economica in Libia semplicemente mantenendo inalterati i rapporti di potere nella ex colonia risultano fuorvianti e impediscono agli attori una considerazione realistica del contesto; è in questo momento che si hanno tentativi veri e propri di un anacronistico “ritorno”, anche in termini migratori, e che l’azione italiana si rivela più caparbia e controversa. Con l’indipendenza, invece, e l’estromissione definitiva degli italiani dalla vita politica attiva del Regno unito di Libia, fondi segreti, manovre diplomatiche e resistenza a oltranza dei coloni lasciano spazio a prospettive differenti: sul piano politico e su quello commerciale, l’azione italiana è segnata dalla necessità di un accordo con la Libia che ne definisca il nuovo ruolo sulla “quarta sponda”.

Tripoli, Caffè delle Poste, anni Cinquanta (fonte: www.airl.it)

All’inizio degli anni Cinquanta, quindi, permangono ovviamente atteggiamenti e settori retrivi, ma si sviluppano allo stesso tempo nuove interazioni e la volontà di adeguarsi alle contemporanee iniziative internazionali; un adeguamento parziale e di facciata, probabilmente, ma pur sempre uno sviluppo verso un tipo di relazione nuova. Ne è un esempio emblematico la questione dell’impiego dei tecnici italiani da parte delle Agenzie specializzate dell’Onu, che tanta parte occupa nell’azione italiana verso la Libia: si tratta evidentemente di un processo di ammodernamento, sia nell’analisi dell’opportunità politica che l’“aiuto” riveste sia nella modalità di impiego degli ex tecnici coloniali, costretti ora per ottenere un incarico a garantire equità e risultati; i “vecchi” uomini, esposti dai giornali arabi al pubblico disprezzo con campagne pesantemente denigratorie, sono tacciati di colonialismo e di sfruttamento e perdono rapidamente ogni possibilità di influire positivamente sull’immagine che l’Italia vuole proiettare, venendo via via sostituiti da figure neutre e meno compromesse. Proprio la necessità di dialogare con gli attori internazionali dello sviluppo quindi determinerà progressivamente un adeguamento parziale e di facciata del personale tecnico italiano, per il quale si può parlare di una sorta di maquillage superficiale che lo porta a inserirsi progressivamente nei nuovi posti messi a disposizione dalla crescita rapida del settore della cooperazione allo sviluppo. In pratica, si può parlare di una vera e propria selezione naturale, che progressivamente allontana chi non è riuscito a reinventarsi e porta in Africa gli uomini più adatti a integrarsi nel nuovo corso, favorendo, così, alla lunga, un vero e proprio cambiamento di mentalità. Il carattere eterodiretto di tale evoluzione, influenzata più dalle scelte della comunità internazionale che da una maturazione interna, spiega la lentezza con cui le nuove idee permeano gli uffici e la burocrazia di Roma, per la resistenza iniziale espressa di fronte a ogni proposta innovativa e il conseguente ritardo con cui i funzionari italiani affrontano i pur necessari cambiamenti.

Ciò che emerge inaspettatamente nel contesto libico, invece, è la tendenza più progressista da parte dei cosiddetti tecnici: se nel rapporto dell’IAO con l’Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia prevalse la continuità (e sul ruolo nel contesto somalo di Ferdinando Bigi, futuro direttore dell’IAO dopo Maugini, ci sarebbe da scrivere), per quanto riguarda la Libia i suggerimenti di Maugini, ad esempio, esprimono spesso considerazioni attente e al passo con l’evoluzione dei tempi, pur in uno dei settori, quello della colonizzazione agricola, dove maggiori erano le resistenze al cambiamento. Una posizione che si può spiegare con le convinzioni personali e la tiepida adesione di Maugini al fascismo, ma anche con un consapevole tentativo del direttore dell’IAO di riaffermare un ruolo nuovo per l’Istituto che non si esaurisse con la fine dell’esperienza coloniale e che contrastasse la forte diffidenza per il recente passato dell’Istituto.

16 ottobre 1945, Quebec, Canada: firma della Costituzione della FAO

In effetti, nonostante la sua nascita fosse avvenuta in epoca lontana da ogni riferimento fascista, fu questa un’eredità che l’Istituto, e con esso Maugini, si porteranno dietro a lungo. Il dopoguerra rappresentò quindi un momento di incertezza per la sopravvivenza stessa dell’IAO, rasserenato, però, dalle manifestazioni di simpatia e dalle richieste esterne di collaborazione per la realizzazione di studi e per la formazione di tecnici di paesi africani: nell’insieme, è certo che all’epoca l’Istituto era più conosciuto e apprezzato all’estero che non in Italia. L’attività di assistenza tecnica e consulenza dell’IAO, quindi, si rivolse in questi anni contemporaneamente a contesti diversi (come quello dell’America Latina) e a tipologie diverse di fruitori: amministrazioni pubbliche italiane, rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, organizzazioni internazionali (FAO, UNESCO, BIT, CIME), governi, italiani in madrepatria e all’estero; «da queste istituzioni arrivava a Firenze un linguaggio nuovo, nuove ispirazioni e una politica di nuovo conio il cui peso non puo essere sottovalutato»[21].

Nel 1953 l’Istituto assunse l’attuale denominazione di Istituto agronomico (per l’Africa italiana, poi dal 1959 per l’Oltremare). La legge che sopprimeva il Ministero dell’Africa Italiana, trasferì l’Istituto alla tutela del Ministero degli Affari Esteri, mentre la trasformazione automatica dei residenti italiani nelle ex colonie in italiani all’estero fece sì che l’Istituto passasse sotto la competenza della Direzione generale dell’Emigrazione. Si trattò di un cambiamento necessario sia per la valutazione corretta del suo mandato sia per uscire dall’identificazione con il periodo coloniale, ma non risolutivo. La situazione di generale rallentamento delle attività dell’IAO inizierà a modificarsi, infatti, soltanto quando il sistema nazionale per la cooperazione si rafforzerà sul piano legislativo, organizzativo e finanziario e affiderà all’Istituto i primi progetti. Nel 1962 l’IAO sarà infine riformato (con la legge n. 1612 del 26 ottobre in vigore dal 16 dicembre che lo confermerà sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri), ma bisognerà attendere il 1979, e la legge n. 38, denominata “Cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo”, perché all’Istituto venisse riconosciuta una rilevanza nel sistema italiano della cooperazione: l’articolo 11, infatti, recitava che “per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli Affari Esteri si avvarrà anche dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati”. Sarà infine nel 1987, con l’approvazione della legge n. 49 “Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”, che l’Istituto entrerà a pieno titolo nel sistema nazionale di cooperazione allo sviluppo, come “organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell’agricoltura, anche per l’attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale”.

NOTE:

[1] “Promemoria” sull’AMB con indicazioni politiche programmatiche in relazione al dibattito all’ONU in AB b. 52 Azienda Monopolio Banane I f. Appunti 1948-1949.

[2] Lettera di Fornara al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro a.i per l’Africa italiana del 9/12/1950, in AB b. 46 MAI Affari politici Somalia.

[3] Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 450.

[4] Idem, p. 430.

[5] Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, Mondadori, Cles, 1992, vol. IV Nostalgia delle colonie, p. 129.

[6] Id., L’Africa nella coscienza degli italiani, Mondadori, Milano, 2002, p. 116

[7] Nicola Labanca, Oltremare, cit., pp. 450-451.

[8] Antonio Maria Morone, Brusasca l’Africano, in Giuseppe Brusasca e gli inizi della Repubblica. Atti del Convegno di studi (27 maggio 2006), a cura di Luigi Mantovani, Ed. Città di Casale Monferrato – Assessorato alla cultura, Chivasso, 2007, p. 62.

[9] AA.VV., L’Istituto agronomico per l’Oltremare. La sua storia, Ed. Masso delle fate, Firenze, 2007, p. 13.

[10] Nicola Labanca, Uno straordinario campo da coltivare. Il Centro di documentazione inedita dell’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze e le sue ricchezze, in «I sentieri della ricerca», n. 9/10 (2009), p. 117.

[11] AA.VV., L’Istituto agronomico per l’Oltremare, cit., p. 107.

[12] Idem, p. 111.

[13] Nicola Labanca, Uno straordinario campo da coltivare, cit., p. 124.

[14] Appunto 90/687 dell’Ufficio Libia del MAE del 9/7/1950, in ASDMAE DGAP 50-57 b. 731 Libia 1951 f. A/III/c Esperti e assistenza tecnica 1950-1951.

[15] Tel.sso 140/50 dall’ambasciatore Giuseppe Vitaliano Confalonieri al MAE “Libia – Assistenza tecnica” del 31/7/1950, in ASDMAE DGAP 50-57 b. 731 Libia 1951 f. A/III/c Esperti e assistenza tecnica 1950-1951.

[16] Cfr. Armando Maugini, “Rapporto sulla visita e soggiorno del Gen. Lebel esperto agricolo del Sig. Pelt presso l’Istituto agronomico dell’A.I.” del 10/9/1950, in ASDMAE DGAP 50-57 b. 731 Libia 1951 f. A/III/c Esperti e assistenza tecnica 1950-1951.

[17] F. 90/1022 dall’Ufficio Libia del MAE “Appunto per il Segretario generale – Missione gen. Lebel, esperto agrario presso il Commissario dell’Onu per la Libia” del 29/7/1950, in ASDMAE DGAP 50-57 b. 731 Libia 1951 f. A/III/c Esperti e assistenza tecnica 1950-1951.

[18] “Appunto per l’Ambasciatore Confalonieri” della Delegazione del Governo italiano al Consiglio delle N.U. per la Libia del 6/2/1951, in ASDMAE DGAP 50-57 b. 731 Libia 1951 f. A/III/c Esperti e assistenza tecnica 1950-1951.

[19] L. da Confalonieri a Zoppi del 30/8/1951, in ASDMAE DGAP 50-57 b. 763 Libia 1950-51 f. Assistenza tecnica alle ex colonie nel quadro del punto IV.

[20] Cfr. Appunto 65/973/c del 23/1/1953 “Utilizzazione di esperti italiani per l’assistenza tecnica alle Nazioni Unite”, in ASDMAE b. 867 Parte generale 1953 f. 12/1 Assistenza tecnica alle ex colonie.

[21] Nicola Labanca, Uno straordinario campo da coltivare, cit., p. 125.

Quest’arte manifatturiera, connotata dalle forti istanze dell’artigianalità di bottega e allo stesso tempo permeata di spirito moderno, aveva già in precedenza lasciato il segno in città: il Padiglione Tamerici, progettato nel 1903 da Giulio Bernardini per la vendita dei Sali, fu decorato da quattro pannelli in grès realizzati dalla Manifattura per Domenico Trentacoste. Modellati con sapiente equilibrio di forza e gentilezza, essi raffigurano i differenti ruoli connessi all’arte dei vasai: Il Fornaciaio, il Molatore, lo Scultore e il Disegnatore; quest’ultimo ha le sembianze di Galileo Chini. Tali bassorilievi erano stati presentati all’Esposizione Italiana di Arti Decorative e Industriali di Torino del 1902, prima di trovare definitivamente posto sulla facciata di questo edificio. All’estero ricerche sul grès avevano prodotto risultati di straordinario interesse (si pensi a ceramisti di grande fama come Auguste Delaherche, in Francia o i fratelli Martin, in Inghilterra) ma in Italia l’uso di questo materiale era del tutto innovativo per la ceramica dell’epoca. Il tipo di grès usato dalla fabbrica fiorentina era grigio e nella maggior parte dei casi presentato con sintetici decori in blu di cobalto: esemplari che sono definiti di ‘grès salato’, perché rivestiti da una pellicola vetrosa trasparente ottenuta dalla combustione del cloruro di sodio. Ciò mette in luce l’alto livello tecnico raggiunto dalla fabbrica, che si pone così in linea con i più progrediti laboratori europei del tempo.

Quest’arte manifatturiera, connotata dalle forti istanze dell’artigianalità di bottega e allo stesso tempo permeata di spirito moderno, aveva già in precedenza lasciato il segno in città: il Padiglione Tamerici, progettato nel 1903 da Giulio Bernardini per la vendita dei Sali, fu decorato da quattro pannelli in grès realizzati dalla Manifattura per Domenico Trentacoste. Modellati con sapiente equilibrio di forza e gentilezza, essi raffigurano i differenti ruoli connessi all’arte dei vasai: Il Fornaciaio, il Molatore, lo Scultore e il Disegnatore; quest’ultimo ha le sembianze di Galileo Chini. Tali bassorilievi erano stati presentati all’Esposizione Italiana di Arti Decorative e Industriali di Torino del 1902, prima di trovare definitivamente posto sulla facciata di questo edificio. All’estero ricerche sul grès avevano prodotto risultati di straordinario interesse (si pensi a ceramisti di grande fama come Auguste Delaherche, in Francia o i fratelli Martin, in Inghilterra) ma in Italia l’uso di questo materiale era del tutto innovativo per la ceramica dell’epoca. Il tipo di grès usato dalla fabbrica fiorentina era grigio e nella maggior parte dei casi presentato con sintetici decori in blu di cobalto: esemplari che sono definiti di ‘grès salato’, perché rivestiti da una pellicola vetrosa trasparente ottenuta dalla combustione del cloruro di sodio. Ciò mette in luce l’alto livello tecnico raggiunto dalla fabbrica, che si pone così in linea con i più progrediti laboratori europei del tempo.