La Grande guerra è finita da pochi mesi ma, nella primavera del 1919, il precipitare del disagio economico sembra riportare la conflittualità di larghi settori popolari alla rivolta per la mancanza di viveri avvenuta a Torino nell’agosto 1917. Il prezzo di tutti i generi di prima necessità, dal cibo al vestiario, è rapidamente salito a livelli insostenibili per la classe lavoratrice che avverte l’inadeguatezza delle rivendicazioni salariali nella rincorsa del valore di acquisto del danaro. In particolare, nei primi mesi del 1919, avviene un ulteriore brusco rialzo dei prezzi; rispetto al 1914, i prezzi dei generi di consumo popolare risultano aumentati in tre anni del 300%.

Persino la neonata Confederazione Generale dell’Industria Italiana, presagendo che tale questione può innescare gravi conseguenze, all’inizio di giugno presenta al governo una richiesta affinchè fornisca i più importanti generi alimentari, come il pane, a prezzi popolari senza tener conto del costo di produzione (cfr. R. Sarti, 1977). Nel mese di giugno, da La Spezia si estende ed esplode una prima ondata di moti contro il caroviveri, dalla Liguria alla Lunigiana e alla Versilia; quindi l’agitazione si riaccende alla fine del mese, a partire dalla Romagna, raggiungendo la sua massima intensità nella prima settimana di luglio.

In Toscana è il tempo del bolscevismo o del Bocci-Bocci, deformazione linguistica popolare che unisce il termine bolscevismo con l’espressione fiorentina «fare i cocci» che sta per rompere tutto (cfr. A. Pescarolo, G.B. Ravenni, 1991; R. Bianchi, 2001). Nonostante tale richiamo rivoluzionario e gli intenti delle “avanguardie”, in realtà, «massimalisti e anarchici si trovano piuttosto a “rincorrere” le azioni di folla per tutto l’anno» (cfr. R. Bianchi, 2006). Infatti, i socialisti ne prendono le distanze; se per Amedeo Bordiga, a capo della frazione intransigente del Partito socialista: «il concetto dell’espropriazione simultanea all’insurrezione ed attuata capricciosamente da individui o gruppi, implicito nella frase di “sciopero espropriatore” è un concetto anarcoide, che nulla ha di rivoluzionario» («Avanti!», 20 luglio 1919), per la corrente riformista, per bocca di Claudio Treves al Congresso socialista di Bologna, «si tratta di masse guidate più dallo spirito di Masaniello che da quello di Marx».

Anche a Livorno, da settimane, agli scioperi riguardanti diverse categorie – tipografi, portuali, scaricatori, tessili, impiegati del settore privato, insegnanti, dipendenti comunali… – si andava sommando l’agitazione sociale, a partire dal prezzo dei beni essenziali per l’alimentazione delle famiglie proletarie, in una sovrapposizione di linguaggi e pratiche (cfr. R. Bianchi, 2014). La protesta contro il carovita fuoriesce dalle fabbriche e dagli altri luoghi di lavoro. È opinione diffusa che l’attesa operaia per una sorta di scala mobile sia insufficiente e si ritengono inadeguate le rivendicazioni sindacali, mentre le tensioni scoppiate al mercato centrale confermano la rilevanza di settori di classe con una cultura politica segnata più dal sovversivismo di origine repubblicana e anarchica, che dal socialismo riformista di Modigliani. Cominciano i repubblicani con una riunione, alla fine di maggio, del loro Comitato di azione sociale, presso la sede della Unione Magistrale, presieduta da Cesare Tevené. Vi partecipano i rappresentanti delle leghe operaie e di numerose organizzazioni popolari. Viene decisa la costituzione di un Comitato d’agitazione contro il caro viveri, formato dai rappresentanti dei sodalizi locali di ogni tendenza politica. Si mira ad un prestito, da chiedere al governo per l’acquisto di derrate alimentari da lanciarsi sui mercati e si prospettano vendite senza intermediari. Qualche giorno dopo, si tiene una nuova riunione per nominare il comitato direttivo coi rappresentanti di ogni struttura aderente e per designare una giunta esecutiva di sette persone: Adolfo Minghi, Amleto Bazzoni, Francesco Silici, Ezio Cagliata, Alfredo Fiorini, Gualtiero Corsi e Gastone Mannucci (cfr. V. Marchi, 1973). Particolarmente significativa appare la figura di quest’ultimo: classe 1874, facchino, repubblicano intransigente e affiliato alla massoneria, detto Libeccino, abitante in via Eugenia; già attivo interventista nel 1915, poi dal 1923 esule antifascista con la famiglia in Francia (ACS, CPC, fasc. 58576).

Anche a Livorno, da settimane, agli scioperi riguardanti diverse categorie – tipografi, portuali, scaricatori, tessili, impiegati del settore privato, insegnanti, dipendenti comunali… – si andava sommando l’agitazione sociale, a partire dal prezzo dei beni essenziali per l’alimentazione delle famiglie proletarie, in una sovrapposizione di linguaggi e pratiche (cfr. R. Bianchi, 2014). La protesta contro il carovita fuoriesce dalle fabbriche e dagli altri luoghi di lavoro. È opinione diffusa che l’attesa operaia per una sorta di scala mobile sia insufficiente e si ritengono inadeguate le rivendicazioni sindacali, mentre le tensioni scoppiate al mercato centrale confermano la rilevanza di settori di classe con una cultura politica segnata più dal sovversivismo di origine repubblicana e anarchica, che dal socialismo riformista di Modigliani. Cominciano i repubblicani con una riunione, alla fine di maggio, del loro Comitato di azione sociale, presso la sede della Unione Magistrale, presieduta da Cesare Tevené. Vi partecipano i rappresentanti delle leghe operaie e di numerose organizzazioni popolari. Viene decisa la costituzione di un Comitato d’agitazione contro il caro viveri, formato dai rappresentanti dei sodalizi locali di ogni tendenza politica. Si mira ad un prestito, da chiedere al governo per l’acquisto di derrate alimentari da lanciarsi sui mercati e si prospettano vendite senza intermediari. Qualche giorno dopo, si tiene una nuova riunione per nominare il comitato direttivo coi rappresentanti di ogni struttura aderente e per designare una giunta esecutiva di sette persone: Adolfo Minghi, Amleto Bazzoni, Francesco Silici, Ezio Cagliata, Alfredo Fiorini, Gualtiero Corsi e Gastone Mannucci (cfr. V. Marchi, 1973). Particolarmente significativa appare la figura di quest’ultimo: classe 1874, facchino, repubblicano intransigente e affiliato alla massoneria, detto Libeccino, abitante in via Eugenia; già attivo interventista nel 1915, poi dal 1923 esule antifascista con la famiglia in Francia (ACS, CPC, fasc. 58576).

Intanto nella cittadinanza cresce il malumore, ma la Camera del lavoro tarda a comprendere l’evolversi del risentimento popolare e stenta a reagire di fronte alle drammatiche notizie provenienti da La Spezia dove ci sono stati due morti e sette feriti tra i manifestanti. Scoppiano quindi, spontaneamente, i primi tumulti al mercato centrale, detto “delle vettovaglie”: le donne protestano clamorosamente davanti ai banchi, anche con colluttazioni con gli esercenti.

Il neonato Comitato di agitazione contro il caro-viveri è presto abbandonato dalle Leghe operaie di orientamento socialista che spingono per una più decisa «azione politica» a livello nazionale.

Malgrado la scissione, il Comitato repubblicano d’azione sociale prosegue la sua attività. Il 14 giugno c’è una adunanza alla “Fratellanza Artigiana” presieduta dal ferroviere Gino Reggioli – segretario Gastone Mannucci – «per una azione energica che, al di sopra di tutti i partiti, unisca tutti i consumatori nella lotta santa contro gli affamatori» («La Gazzetta Livornese», 13-14 giugno 1919). Vi aderiscono il sindacato ferrovieri, la cooperativa ferroviaria, la cooperativa mutuo soccorso operai cementisti, i pensionati ferrovieri, la Federazione nazionale ufficiali della riserva, l’Associazione nazionale dei combattenti, la cooperativa Alleanza, la Garibaldini e reduci, la Società cooperativa maestri d’ascia e calafati, il Fascio d’azione sociale, le cooperative Attività, Unione ferroviaria, Indipendenza, Mercantile, Privativa, la Società scaricatori dei marmi della stazione marittima, la cooperativa Ordine e Lavoro, la Società infermieri e infermiere, il Sindacato tramvieri, l’Associazione mutilati ed invalidi, gli avventizi ferroviari, la Società mutuo soccorso navicellai, la Lega lavoranti fornai, la Lega spazzini municipali, la Cooperativa tiraggio e rinfusi, la Federazione operaia farmacisti. Nella riunione si nomina una commissione di venti persone per la stesura di un programma «di azione radicale ed energica» e una decina di giorni dopo il Comitato viene ricevuto dal Prefetto, ottenendo l’impegno per un ribasso dei prezzi e l’adozione di un tariffario con i massimali per i generi alimentari. Viene anche annunciata l’attivazione di un calmiere su ortaggi e frutta («La Gazzetta Livornese», 27-28 giugno 1919).

Intanto l’assemblea delle Leghe operaie in un suo ordine del giorno ritiene ancora «non opportuno lo sciopero generale per protesta contro il caro-viveri, mentre il consiglio delle Leghe è pronto a rispondere all’appello della Confederazione del lavoro per uno sciopero politico». Intanto, alla fine di giugno i tramvieri entrano in sciopero contro il rialzo dei prezzi. Viene istituito il «calmiere del popolo»: consumatori ed acquirenti stabiliscono spontaneamente il prezzo che dovranno avere le merci giorno per giorno; ma i negozianti cominciano a sottrarre i prodotti, oppure, quando accettano il prezzo del calmiere, subito rimangono senza scorte.

5 LUGLIO

Nella Cronaca della città, su «Il Telegrafo» del 4 luglio 1919, si apprende che presso i Regi Bagni Pancaldi sono cominciati i concerti diurni e notturni, senza alcun aumento del prezzo d’ingresso. Poco sopra questo rassicurante trafiletto viene però riportata la notizia che «l’ufficio municipale annonario fa del suo meglio onde arginare l’ingordigia degli speculatori e per imporre l’obbedienza ai regolamenti e ai calmieri» e che sette esercenti sono stati «denunziati all’Autorità giudiziaria» per aver venduto merce a prezzi superiori a quelli previsti e per altre irregolarità. Nello stesso giorno, il Prefetto informa che il governo ha disposto una risibile riduzione del prezzo della carne congelata di Lire 1,50 al chilo. Si arriva così a sabato 5 luglio, in una situazione già tesa, mentre giungono notizie di sommosse in altre città.

Nella Cronaca della città, su «Il Telegrafo» del 4 luglio 1919, si apprende che presso i Regi Bagni Pancaldi sono cominciati i concerti diurni e notturni, senza alcun aumento del prezzo d’ingresso. Poco sopra questo rassicurante trafiletto viene però riportata la notizia che «l’ufficio municipale annonario fa del suo meglio onde arginare l’ingordigia degli speculatori e per imporre l’obbedienza ai regolamenti e ai calmieri» e che sette esercenti sono stati «denunziati all’Autorità giudiziaria» per aver venduto merce a prezzi superiori a quelli previsti e per altre irregolarità. Nello stesso giorno, il Prefetto informa che il governo ha disposto una risibile riduzione del prezzo della carne congelata di Lire 1,50 al chilo. Si arriva così a sabato 5 luglio, in una situazione già tesa, mentre giungono notizie di sommosse in altre città.

Come nel maggio 1898, quando popolane e cenciaine avevano dato l’assalto ai forni, di nuovo le donne sono le prime a prendere l’iniziativa, affiancate da alcuni soldati: attorno a mezzogiorno c’è una prima irruzione nel negozio di calzature di lusso “Varese” di via Vittorio Emanuele [l’attuale via Grande], dove i prezzi non erano stati ribassati: «direttore e commessi del negozio, impossibilitati a contenere la valanga umana, sono rimasti muti e tremanti spettatori della scena» («Il Telegrafo», 6 luglio 1919). Al diffondersi della notizia dell’accaduto, nel pomeriggio sono prese d’assalto le botteghe di Borgo Cappuccini: «erano gruppi di uomini decisi a tutto, erano donne e ragazzi che si pigiavano dinanzi alle saracinesche e agli usci», mentre «molte persone assistevano passivamente ai saccheggi a breve distanza». Le forze dell’ordine evitano d’intervenire, anche per la presenza di soldati tra la folla, attenendosi alle disposizioni del Prefetto che, evidentemente, ritiene controproducente un’immediata repressione. Da Borgo Cappuccini, la sommossa si sposta sul lungomare, in direzione dell’Ardenza, con «saccheggi e requisizioni in ogni arteria, in ogni strada»; i negozianti reagiscono chiudendo le botteghe, ma avvengono anche incidenti, sassaiole e sparatorie: «sarebbe opera vana e… ciclopica diffonderci ad enumerare tutti i negozi assaltati e razziati. Il numero è di essi assai alto»; almeno una trentina solo quelli segnalati nelle cronache cittadine («La Gazzetta Livornese», 7-8, luglio 1919). Alla fine della giornata si contano una quindicina di feriti, tra cui quattro fra le forze dell’ordine.

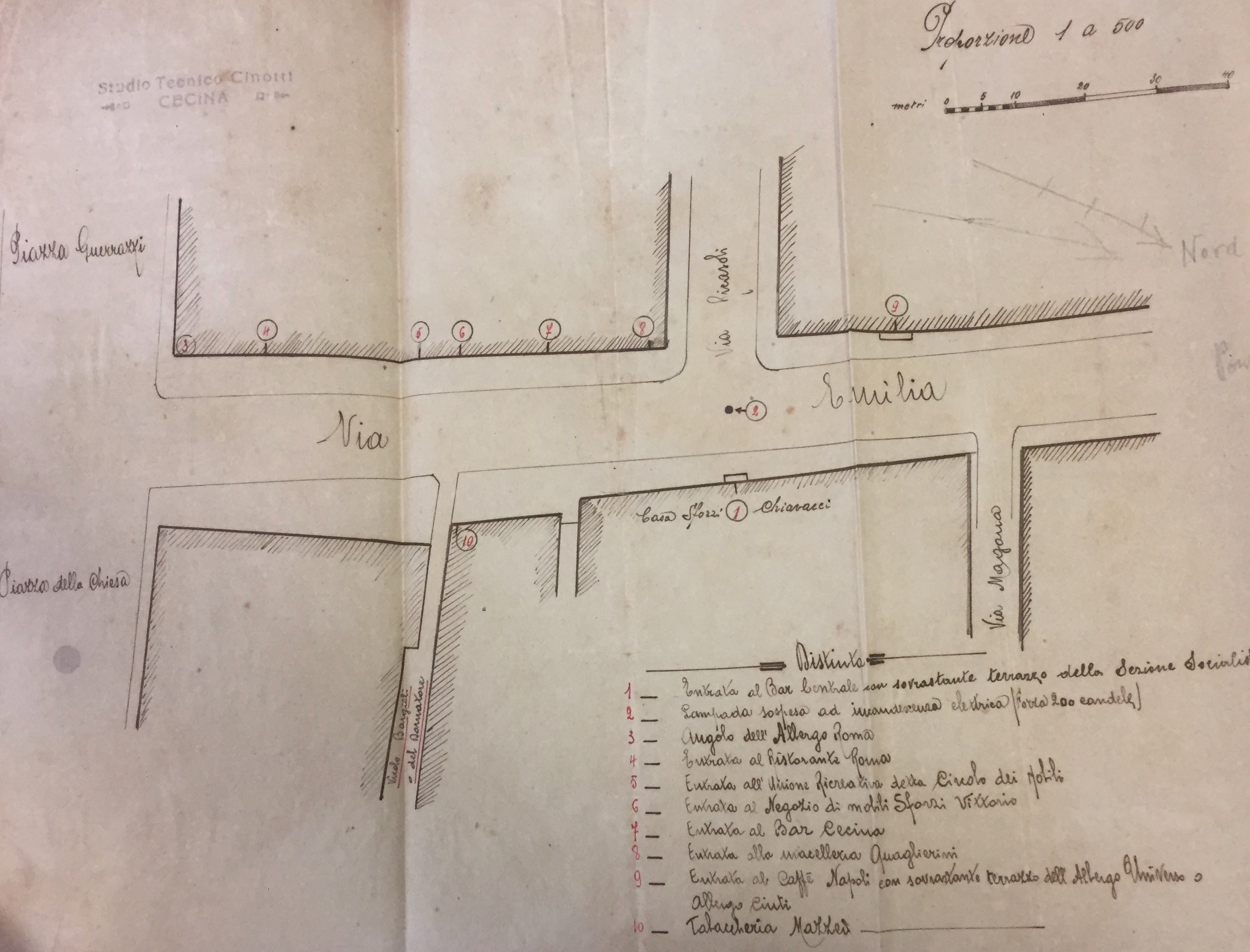

Nel tentativo di arginare e gestire la situazione la Camera del lavoro – in contatto col sindaco Rosolino Orlando – si assume la responsabilità della requisizione collettiva. Tra l’una e le cinque del pomeriggio, mentre uno sciopero non-dichiarato sta bloccando la città, squadre di giovani aderenti, seguendo le direttive camerali, rastrellano merci nei negozi, immagazzinandole nei vari centri di raccolta allestiti presso il Teatro S. Marco, già ridotto a deposito durante la guerra; il mercato centrale; la Camera del lavoro, la sede dell’Unione repubblicana e la sezione socialista in piazza S. Jacopo, per ridistribuirli alla popolazione a prezzi calmierati. All’Ardenza si registrano alcuni espropri, ma nel borgo sovversivo l’agitazione appare sostanzialmente in mano alla sezione socialista e al gruppo anarchico, nonché della sezione della Camera del lavoro che stipula direttamente con i commercianti ardenzini, disponibili ad un «concordato collettivo» per il ribasso dei prezzi, in linea con l’ordinanza del Comune di Livorno. Nella serata, si tiene un comizio in via del Pastore tenuto dal muratore socialista Giovanni Cerri e dal noto esponente anarchico “Amedeo” (Adolfo) Boschi; viene approvato un ordine del giorno nel quale sta scritto: «Il popolo dell’Ardenza […] mentre saluta il risorgere della energia proletaria, che sembrava fiaccata dall’orribile guerra […] e mentre manda il saluto augurale ai rivoluzionari di Russia, di Ungheria e di Germania, rileva che la crisi economica che oggi affama i popoli non dipende dalla sola ingordigia dei ladri grossi e piccoli del commercio, ma è insita in tutto il sistema sociale vigente, che trova la sua base sulla proprietà privata, e invita perciò i fratelli operai a pensare che la totale emancipazione dei lavoratori non avverrà finchè tutto non sarà di tutti, finchè non si effettuerà il motto «chi non lavora non mangia» (R.Bianchi, 2001). La stessa risoluzione viene approvata a Piombino il giorno seguente in un comizio organizzato dall’Unione Sindacale Italiana (cfr. P. Bianconi, 1970), nel tentativo anarco-sindacalista di indirizzare il malcontento popolare verso uno sciopero che sviluppi un movimento rivoluzionario per rovesciare l’ordine economico e politico del paese.

6 LUGLIO

«L’insurrezione contro gli affamatori si va estendendo in tutta Italia»: questo il titolo in prima del quotidiano socialista «Avanti!» di domenica 6 luglio.

A Livorno, «gli eventi sfuggirono [anche] dalle mani di Boschi, in quanto la folla dimostrò di non essere disposta a sottomettersi alle direttive politiche degli anarchici più di quanto lo fosse a quelle socialiste […] Il Mercato centrale, nel quale erano state depositate le derrate alimentari per essere vendute al pubblico, venne saccheggiato soprattutto da donne e bambini e le merci, invece che vendute, vennero trafugate» (T. Abse, 1990). Nella notte, invece, era stata invasa l’elegante trattoria “La Casina Rossa” nella centrale via Vittorio Emanuele; tra i diversi denunciati per tale espropriazione figura anche Bruno Piccioli, un caporal maggiore fiorentino che aveva disertato dalla caserma di marittima, sede dell’88° reggimento fanteria.

Nel pomeriggio, la presenza in città di polizia, carabinieri e militari si fa più consistente, anche se prudente: «reparti di truppa dislocati nei vari punti della città, un via vai di camions colle mitragliatrici» («La Gazzetta Livornese», 7-8 luglio 1919). La stampa locale riferisce di un primo gruppo di 36 arrestati (25 per saccheggio, 1 per porto di coltello, 4 per eccitamento alla disobbedienza alla legge, 5 per oltraggio e resistenza alla forza pubblica), «tra cui noti ladri e altrettanto noti sovversivi» (T. ABSE). Viene riferito che vi sono «tra gli arrestati individui accusati di grida sediziose di propaganda sovvertitrice. Fra essi è un giovanotto che sabato sera mostrava un cencio rosso ai militari invitandoli a inneggiare al comunismo e bolscevismo». Tale Goffredo Angarelli è accusato di «oltraggio con vie di fatto nei confronti del capitano comandante il corpo delle Guardie di città» («La Gazzetta Livornese», 7-8, 8-9 luglio 1919). Si apprende pure dell’arrivo in città, proveniente da Udine, di un battaglione di “Bersaglieri mitragliatori”, temporaneamente acquartierati presso le scuole Benci.

Nelle stesse ore, si tiene una riunione allargata in Municipio. Da parte sua il Comune ordina la riduzione del 50% sui prezzi dei generi compresi nel calmiere e del 70% sugli altri. Nei fatti è la Camera del Lavoro che, dal giorno prima, cerca di coordinare la requisizione e la vendita a prezzi calmierati dei prodotti, fornendo ai negozianti cartelli informativi da affiggere fuori dai loro esercizi, al fine di proteggerli dall’esasperazione popolare. Molti negozianti decidono volontariamente di consegnare le chiavi alla Camera del lavoro. Quando i cartelli affissi non recano il timbro camerale i negozi vengono depredati o requisiti, ma talvolta non c’è avviso o timbro sufficienti per fermare gli espropri più o meno selvaggi, come avviene per una salsamenteria in via Cairoli, pur aderente al calmiere.

Carabinieri e bersaglieri intervenuti sul posto eseguono 14 arresti; risultano asportati prosciutti, salami, formaggi, scatolame ed anche soldi, per un danno denunciato di L. 20.000 («La Gazzetta Livornese», 24-25 luglio 1919). Svuotati sono pure i magazzini sugli Scali del Pesce, quelli dei Bottini dell’Olio, affittati dal municipio ai grossisti e agli importatori, i fondi dei grossisti di via della Posta, i depositi di vino e liquori di via Cairoli, nonostante la vicinanza della caserma di PS. Saccheggiato anche il magazzino comunale dell’Ente autonomo dei consumi in via del Vescovado, già requisito per depositi. Impossibile fermare la moltitudine: «gli addetti della Camera del lavoro invano si opposero allo scempio». Secondo un primo rapporto del Prefetto «furono vuotati 53 magazzini, contenenti in maggior parte vini, oli, formaggi e qualcuno tessuti, calzature e simili, per un valore complessivo approssimativo di circa 800.000 lire, a quanto hanno dichiarato i danneggiati». Prosegue intanto la requisizione gestita dalle organizzazioni politiche e sindacali: per il trasporto della merce vengono usati camion, barrocci ed anche auto private requisite a ricchi imprenditori, quali Orlando, Corradini, Rosselli, Folena, Guidi. Davanti alla Camera del lavoro, «c’è grande animazione. Sono squadre di giovani muniti di bracciale rosso che vanno e vengono e che salgono e che scendono da automobili e camions. Le squadre ricevono ordini e si allontanano sulle locomobili». Al teatro S. Marco, dove i giornalisti non sono graditi, sventolano la bandiera rosso-nera della Federazione Socialista e un drappo nero degli anarchici (R. Marchi, 1973); su l’«Avanti!» si legge, non senza enfasi, che «Livorno è in mano ai soviet del popolo». Molte trattorie “alla carta” e caffé di lusso continuano ad essere depredati da una folla eterogenea, nonostante che la Camera del lavoro cerchi di mantenere il controllo nelle strade per evitare altri atti di vandalismo.

7 – 8 LUGLIO

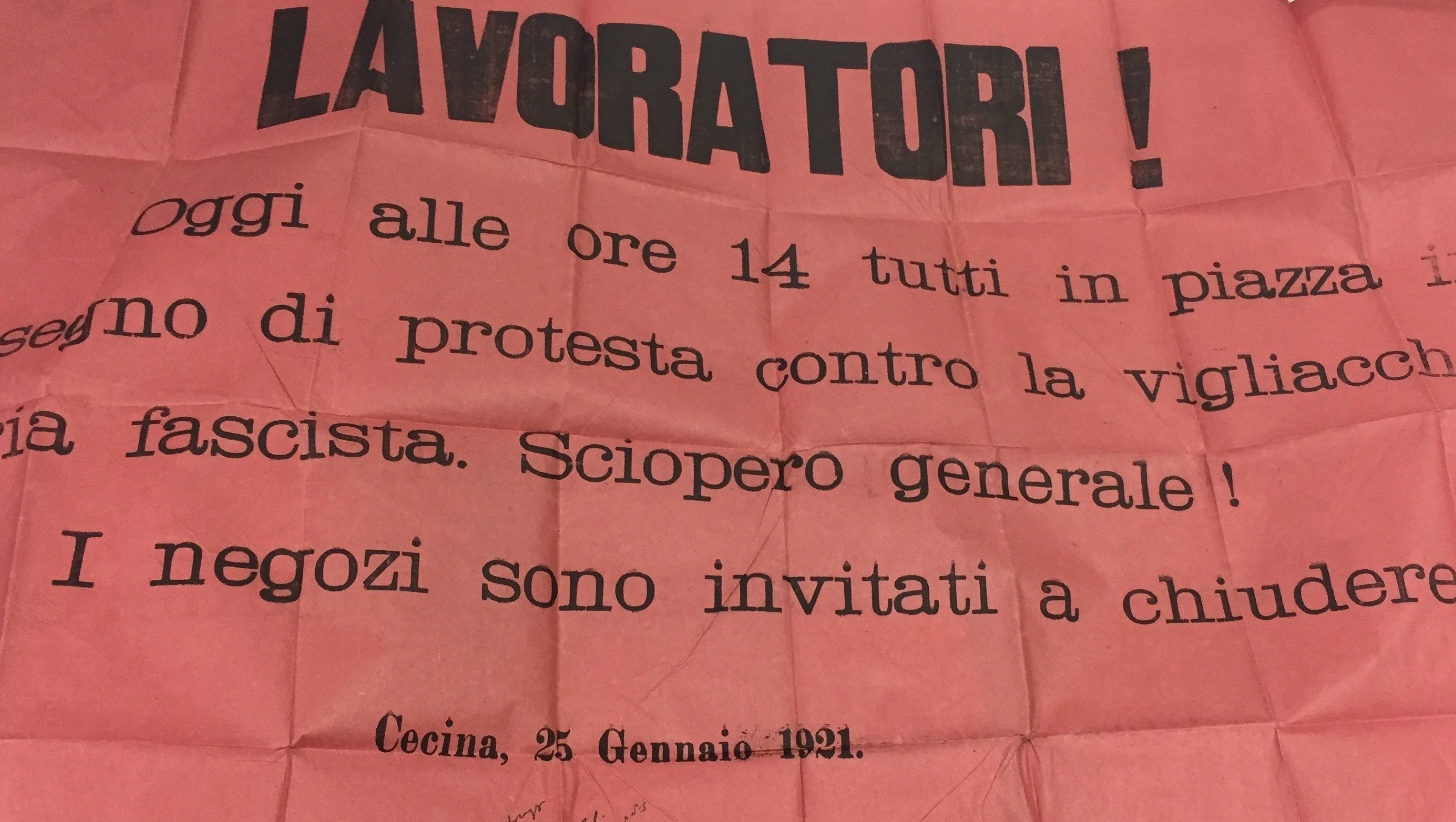

Prendendo atto della situazione, per l’indomani, la Camera del lavoro proclama lo sciopero generale e sollecita l’intervento delle autorità governative per un urgente approvvigionamento di viveri. Lo sciopero, secondo la CdL, deve però terminare a mezzanotte del 7 luglio, anche se i portuali, tra i quali è forte la presenza anarchica, lo prolungano sino a martedì 8. Nello stesso giorno sui muri appare un manifesto ai cittadini della Giunta esecutiva della CdL nel tentativo di riprendere in mano la situazione:

Prendendo atto della situazione, per l’indomani, la Camera del lavoro proclama lo sciopero generale e sollecita l’intervento delle autorità governative per un urgente approvvigionamento di viveri. Lo sciopero, secondo la CdL, deve però terminare a mezzanotte del 7 luglio, anche se i portuali, tra i quali è forte la presenza anarchica, lo prolungano sino a martedì 8. Nello stesso giorno sui muri appare un manifesto ai cittadini della Giunta esecutiva della CdL nel tentativo di riprendere in mano la situazione:

Le organizzazioni operaie vi approvano e sono al vostro fianco ed in vostro nome i rappresentanti della Camera del lavoro hanno fatto sentire la vostra parola e fatto valere i vostri propositi di fronte all’autorità. Così è stato deliberato che le merci dei negozi, le cui chiavi sono state consegnate alla Camera del lavoro ed al municipio, debbono essere considerati requisiti […] Voi potete essere contenti di quanto avete ottenuto ed appunto perciò dovete vigilare che gli impegni dell’autorità siano eseguiti subito ed interamente e che elementi spuri non sfruttino per privata ingordigia il grandioso movimento del popolo.

Quindi sospendete le requisizioni!

Al termine dell’agitazione si fa sentire anche il movimento popolare cattolico: l’esecutivo del PPI commenta che «la sommossa recente è diretta e logica conseguenza di una colposa diuturna trascuratezza del governo». Aggiunge che «lo sciopero non può bastare nello scatto del risentimento popolare per quanto giustificato […] Questo del caro-viveri è problema complesso determinato da cause e fattori molteplici che non hanno carattere locale ma nazionale ed internazionale». I cattolici non vanno oltre questa genericità e l’indicazione di alcuni rimedi di ordine generale, «ad onta e al di sopra di tutte le resistenze burocratiche e dei gruppi interessati che sono i veri affamatori del popolo».

I repubblicani, vedendo il loro operato sconfessato dalle pratiche collettive illegali, accusano le «autorità governative e comunali», deplorando che «il giusto malcontento popolare si trasformi in semplici tumulti caotici, che i saccheggi e le devastazioni allontanino il trionfo della rivoluzione» («Il Dovere», 6 luglio 1919).

I dirigenti della Camera del lavoro e del Partito socialista, da parte loro, più pragmaticamente, hanno cercato di controllare e politicizzare la spontanea ribellione popolare «livellando così il movimento per rappresentarlo, garantire un nuovo tipo di ordine pubblico, governare la politica annonaria» (R. Bianchi, 2001).

La Camera del lavoro, in un manifesto rivolto ai lavoratori, cerca quindi di far rientrare i moti in una prospettiva emancipatrice di lungo periodo: «Ricordatevi della vostra forza; se pensate anche, che se vorrete essere gli eredi della società che vi opprime bisognerà che sappiate essere non solo forti, ma anche capaci di dirigere il nuovo ordinamento sociale» (cfr. N. Badaloni, F. Pieroni Bortolotti, 1977).

Anche la Federazione Socialista, con evidente allusione polemica con i repubblicani per il loro recente interventismo, appare sulla stessa linea “di responsabilità”:

Lavoratori, il caroviveri è una conseguenza della guerra; quelli che si fanno paladini dei vostri interessi esigendone la diminuzione immediata, sapendo che tale rimedio esula dalle loro possibilità, vi tradiscono. Essi che furono i maggiori responsabilità del macello immane e della rovina della ricchezza sociale, devono tacere. Il rimedio a tutti i mali non si trova assaltando i negozi, che è effimero,, ma assaltando la diligenza borghese che già corre traballando verso la perdizione («La Parola dei Socialisti», 13 luglio 1919).

In altre parole, la dirigenza socialista – locale e nazionale – dopo aver sottovalutato l’occasione dei moti ed anzi operato per il ritorno alla legalità, depotenziando il movimento di protesta, mira ad incanalare politicamente le residue tensioni, a partire dallo sciopero generale internazionale indetto per il 20 e 21 luglio contro la posizione ostile del governo italiano nei riguardi delle rivoluzioni socialiste.

Significativo anche il comunicato della sezione livornese dell’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra in cui viene promesso tutto l’appoggio «ad ogni buona, giusta e pratica azione popolare, che sia di riparo al mal Governo dei pubblici poteri» («La Gazzetta Livornese», 8-9 luglio 1919).

Il Fascio liberale rivolge invece ai cittadini un appello interclassista: «il male prodotto dai disordini di questi giorni chiede rimedio urgente, mentre si impone la necessità di scongiurare l’approssimarsi dello spettro della fame che colpirebbe poveri e ricchi, borghesi e proletari» (cfr. V. Marchi, 1973); ma finanche il direttore de «Il Telegrafo», quotidiano di notoria impostazione borghese, deve ammettere:

Anche il popolo di Livorno – seguendo l’esempio di altre città consorelle – ha tentato di sciogliere da se stesso il problema spasmodico del caro viveri, visto e considerato che il Governo nuovo, come il vecchio, continuava a trastullarlo con le solite promesse ed a consentire agli affamatori i più ignobili arbitrî e le più sfacciate sfide alla longanimità collettiva (cfr. R. Cecchini, 1993).

Il 10 luglio – giovedì – il Prefetto ordina la requisizione dei generi alimentari e il Questore l’arresto dei commercianti che l’ostacolano o che vendono a prezzi non concordati. Ai proprietari vengono rilasciate “ricevute” firmate da sindaco e Prefetto che si assumono la responsabilità della requisizione e della vendita alla cittadinanza a prezzi fissi, resi noti tramite un manifesto.

Al fine di prevenire nuovi tumulti, il governo – su sollecitazione dell’on. Modigliani e tramite il ministro Murialdi – ordina al Prefetto di Pisa di far destinare parte dei viveri disponibili nella sua provincia a quella di Livorno per le più critiche condizioni in cui versa.