Liturgie laiche e religiose nella Livorno del 1948

Il 7 novembre 1948 a Livorno fu una data molto particolare. Nel medesimo giorno si “fronteggiarono” in città due grandi manifestazioni, l’una cattolica, l’altra comunista. Seguendo un’evidente strategia di contrasto, i vertici ecclesiastici livornesi avevano fatto cadere la solenne chiusura della Peregrinatio Mariae – il pellegrinaggio della Madonna di Montenero che, partito il 20 ottobre, aveva compiuto, come scrisse «Il Tirreno», il suo «viaggio trionfale per tutti i paesi della diocesi» [Un’immensa folla, 4 novembre 1948] – nella data in cui le sinistre celebravano con grande dispiegamento organizzativo l’anniversario della rivoluzione d’Ottobre. I cattolici livornesi avevano del resto ancora nella memoria l’imponente manifestazione dell’anno precedente, 30° anniversario della rivoluzione, celebrato con un grande concorso di popolo per le vie della città e conclusasi al teatro Politeama, alla presenza del presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini e del deputato socialista Alberto Cianca [Terracini e Cianca, 10 novembre 1947].

La mattina dl 7 novembre dunque i comunisti sfilarono lungo i quartieri nord della città, quelli popolari e ad alta densità di operai, concludendo il loro corteo nella piazza S. Marco, massimo simbolo risorgimentale di Livorno, teatro della gloriosa resistenza dei livornesi contro la cattolica Austria dell’11 maggio 1849. Quello stesso pomeriggio la processione dei cattolici si snodò sul lungomare e tra i quartieri sud, quelli dei livornesi più benestanti, fino al colle del Santuario di Montenero. Due itinerari separati, come se fosse esistita una ideale cortina di ferro che divideva la città, ma che ebbero come tappa centrale obbligata la sosta al Cantiere navale, simbolo del mondo operaio. Il Cantiere infatti in quel 7 novembre viene “benedetto” due volte: la mattina dal comizio del direttore dell’«Unità» Pietro Ingrao; il pomeriggio dal vescovo di Livorno, Giovanni Piccioni, alla presenza del presidente della Camera Giovanni Gronchi, nell’ambito della cerimonia di chiusura della Peregrinatio. Davanti agli operai Ingrao, come riportò la stampa, aveva parlato degli enormi progressi compiuti «in ogni campo dalla Russia sotto il regime sovietico, ponendoli in contrasto con le terribili crisi che affliggono gli Stati occidentali», definiti potenze «guerrafondaie capitaliste e affamatrici del popolo» (Archivio di Stato di Livorno, Fondo Questura, b. 887) . Il pomeriggio l’immagine della Madonna di Montenero era stata invece benedetta davanti al Cantiere dal vescovo e dal nunzio apostolico dell’Honduras, il livornese Federico Lunardi, dopo che la processione aveva attraversato Borgo Cappuccini, la via nella quale abitava la gran parte degli operai del Cantiere, in cui, annotava «La Gazzetta», quotidiano comunista, era stato «offerto uno spettacolo folgorante di luci e di addobbi considerati i più belli delle varie parrocchie» [Ristori, 1948]. Pochi giorni dopo Gronchi, in una sua nuova visita a Livorno, parlando alle donne livornesi di Azione Cattolica, aveva affermato significativamente che il pellegrinaggio mariano aveva dimostrato come a Livorno il sentimento religioso del popolo fosse «soltanto sopito». «Si è visto – affermava – nella recente “Peregrinatio Mariae” nei quartieri in cui nessuno avrebbe creduto esistesse tanta fede, il popolo degli umili e dei lavoratori rende devoto omaggio alla Madonna. Ora dovete voi entrare nella vita di quella gente, dovete cercare di riportarla sulla via che Cristo ha tracciato per il trionfo del bene e per la salvezza dell’umanità» [Archivio di Stato di Livorno, Fondo Questura, b. 880].

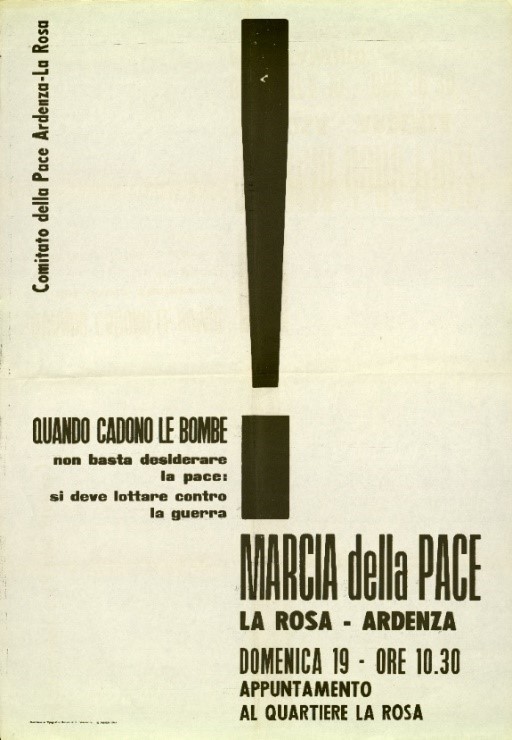

I fatti appena descritti, nei suoi macroscopici simbolismi, ben raccontano come il 1948, anno in cui si addensarono in Italia le più tumultuose contrapposizioni scatenate dalla divisione del mondo in due blocchi contrapposti, significò anche una vera e propria lotta per la supremazia dei rituali identitari. Una contesa che aveva trovato il suo acme per le elezioni politiche del 18 aprile e che assunse le forme di una competizione tra i rispettivi repertori liturgici e iconografici, indirizzata anche verso l’occupazione dei luoghi in cui più forte si avvertiva il simbolismo delle identità concorrenti [Guis0, 2006; Cavazza, 2002; Avagliano, Palmieri, 2018]. Come hanno fatto emergere molti studi negli ultimi anni, questa contrapposizione tra diverse “liturgie” assecondava anche rivalità identitarie meno immediatamente percepibili relative alla memoria della guerra e della Resistenza e ai miti fondativi della Repubblica [Gabusi, Rocchi, 2006; Schwarz, 2010]: le sinistre occupate nel tentativo di fondare una religione civile basata sull’antifascismo, viceversa la Democrazia cristiana, e in qualche misura anche le istituzioni ecclesiastiche, impegnate in un’azione di pacificazione nazionale. Riguardo al caso livornese non sfugge, ad esempio che all’interno delle due settimane di Peregrinatio Mariae si toccasse una data carica di simbolismi come il 4 novembre. Siamo all’interno di quel progetto di «riconquista cattolica dell’italianità» [Gentile, 1997, p. 224] che vide in questi anni impegnate le istituzioni ecclesiastiche e che si connetteva direttamente all’impegno della Dc nell’ottica della pacificazione nazionale. L’intento dichiarato dei governi Dc era di stimolare una rinnovata concordia, che superasse le divisioni di una guerra fratricida. Ecco perché, è stato detto, che in questi anni calò una sorta di «silenzio istituzionale» sul 25 aprile, mentre appunto gli sforzi si concentrarono sulle manifestazioni del 4 novembre in cui si celebrava la fine della prima guerra mondiale. A questo proposito va notato che la festa del 4 novembre fino al 1944 veniva definita «festa della vittoria», mentre dal 1944 al 1949 divenne la «festa dell’unità nazionale» nella quale dunque si puntava a celebrare un patriottismo astorico che trascendesse la dimensione politica, nel tentativo di un recupero dell’armonia nazionale. La Peregrinatio Mariae livornese rientrò pienamente in questa prospettiva e difatti il 4 novembre, nel quadro delle celebrazioni, fu officiata una «Santa Messa in suffragio dei Caduti per la patria» a cui intervennero le rappresentanze delle Forze Armate e le associazioni combattentistiche e a cui partecipò monsignor Trossi, vicario generale dell’Ordinario Militare [Programma dei festeggiamenti, 31 ottobre 1948]. È da evidenziare come, per l’occasione, il settimanale diocesano trasformasse la Madonna di Montenero nella «Madre della pace». Scrisse il giornale: «La Madonna è la grande Pacificatrice. […] Regina della pace perché la devozione a Lei, che agisce sul profondo dei popoli, rimane forse l’unico punto di contatto tra i due mondi che oggi si contendono il dominio della terra: ed è possibile che la Provvidenza – che guida la storia – si serva della Madre comune per rappacificare i suoi figli» [Angeli, 1948].

Anche sul fronte contrapposto è facile riscontrare quanto le cerimonie della liturgia laica si ponessero al servizio di precisi obiettivi politico-identitari. Diversi mesi prima della manifestazione del 7 novembre, nell’estate del 1947, una grande cerimonia funebre, seguita di poco alla rottura di Alcide De Gasperi con le sinistre, si caricò di potenti simbolismi che esularono dal mero episodio di cronaca. Nel luglio 1947 dentro il Cantiere navale di Livorno, un operaio, Alvaro Folena, venne ucciso da una guardia giurata durante un alterco. Il funerale si trasformò così in un’imponente liturgia civile contro il governo con un corteo che attraversò le vie della città e a cui parteciparono, secondo le cronache comuniste, circa 60mila livornesi (in una città che in quel momento contava circa120mila abitanti). «La Gazzetta» chiariva qual era il vero significato da attribuirsi alla celebrazione: l’atto di quel «fascista» – così veniva definita la guardia giurata – altro non era che «una fra le più dolorose conseguenze della scelta dell’on. De Gasperi»: la scelta di aver rotto l’unità antifascista, con l’uscita del Pci dal governo. «Promuovendo la formazione di un governo destinato all’impopolarità – continuava il giornale del Pci – ha suscitato in ogni parte d’Italia un’atmosfera di lotta e di guerra civile dalla quale traggono alimento le forze cripto fasciste o apertamente fasciste per rivelare la loro sostanziale natura antidemocratica» [Comi, 1947]. Appaiono evidenti i caratteri di quella retorica antifascista dell’eroismo partigiano che era funzionale allo sforzo di accreditare la Resistenza come mito fondativo della Repubblica. Così come sono chiari i segni della volontà dei comunisti di stimolare una militanza e una disponibilità continua alla lotta contro i germi perduranti del fascismo. L’articolista della «Gazzetta» aggiungeva infatti che «la proibizione verificatasi in molte città di affiggere manifesti antigovernativi, il divieto della propaganda a mezzo di impianti sonori, e tanti altri piccoli fatti più o meno caratteristici hanno creato in Italia l’impressione, tutt’altro che ingiustificata, di una polizia al servizio di un partito (quello governativo) e di certe classi (quelle rappresentate al governo) anziché del paese». E concludeva: «Si aggiunga che a Livorno di notte si canta impunemente “giovinezza” per le strade e che il titolare della Questura si chiama comm. Pennetta, già distintosi in altra epoca nella stessa città, per aver con fazioso accanimento applicato le leggi razziali, e si avrà un’idea dell’ambiente in cui si è maturato il tristo fatto di sangue avvenuto ieri» [Comi, 1947].

Sotto altri aspetti questa cerimonia funebre mise in chiara evidenza il tentativo da parte comunista di elaborare una liturgia alternativa attingendo ai riti, alle simbologie e agli apparati della tradizione cristiana, rielaborati in chiave laica. È evidente lo sforzo di conferire grande solennità e un carattere simbolico all’evento: la bara di Alvaro Folena venne così avvolta in una enorme bandiera rossa, dietro il feretro sfilarono più di cento bandiere e corone di fiori di partiti e associazioni. Il quotidiano comunista parlava di una «dimostrazione dignitosa, severa, degna di un popolo civile ed elevato»; il cronista aggiungeva enfaticamente di non ricordare «di aver veduta cosa di simile nei lunghi anni di carriera professionale» [Sessantamila persone, 5 luglio 1947]. Nella retorica comunista si intuisce la chiara volontà di restituire l’evento con una carica simbolica che superasse per fasto e livello di partecipazione l’ultimo grande evento funebre di massa celebrato a Livorno: quello del suocero di Mussolini, il conte Costanzo Ciano, officiato alla presenza del duce e di tutte le più alte gerarchie fasciste e cattoliche alla vigilia della guerra. La grande fastosità ricreata per un funerale di un semplice operaio, figlio del popolo, accendeva ancor più il contrasto col rito funebre del nobile gerarca, evidenziando l’urgenza di dare la massima espressione pubblica alla riconquistata sovranità popolare fondata sul mito della Resistenza. Nella descrizione dell’evento si attingeva al vocabolario usato dalla tradizione cattolica: si diceva così che nella camera ardente allestita all’Arena Astra, davanti al Cantiere Orlando, attorno al feretro erano «fiori e paludamenti rossi» e che «una guardia d’onore di lavoratori vegliava la salma», accanto alla quale «fu un continuo, ininterrotto pellegrinaggio». Il funerale civile si trasformò in un evento cui attribuire la più alta solennità possibile: un momento in cui partiti e associazioni del mondo laico e massonico profusero il massimo sforzo nella costruzione di una liturgia laica capace di competere con quella cattolica. È sufficiente osservare come la «Gazzetta» descrisse il corteo funebre.

Precede la bara, avvolta da un drappo rosso e portata a spalla, il gagliardetto del plotone ciclisti della Soc. Volontaria di Soccorso con la scorta. La bara è fiancheggiata da militi della Soc. Volontaria di Soccorso e dal plotone ciclisti e da una squadra d’onore del P.C.I. e della Camera del Lavoro. Ai lati un duplice cordone di ciclisti disciplina il movimento del corteo. Lungo le strade percorse dal silenzioso, grandioso corteo, la folla si assiepa a centinaia, a migliaia. Specialmente agli incroci, ai quadrivi la ressa è imponente.

Dietro la bara che raccogliere il corpo martoriato di Alvaro Folena, i congiunti della vittima, gli amici intimi, i dirigenti e componenti la commissione interna dell’Oto. Vediamo il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Deputazione provinciale, il direttore, de «La Gazzetta», il Questore, il Vice Questore, il Comandante del Porto, il rappresentante del Comando Marina, i rappresentanti della Magistratura, professionisti, industriali, commercianti, i rappresentanti dei vari enti cittadini, le rappresentanze dell’Udi, quelle degli stabilimenti industriali della provincia [Ibid.].

Il giornale non mancava di sottolineare l’assenza al corteo di una rappresentanza della Democrazia cristiana: il fatto, annotava «La Gazzetta» era «stato notato non soltanto dai dirigenti della manifestazione, ma dalla stragrande maggioranza dei cittadini che hanno assistito alla imponente manifestazione di cordoglio e di lutto» [=Un’assenza notata, 5 luglio 1947]. Significativa poi appare la scelta di compiere alcuni gesti simbolici nei luoghi della tradizione massonico-risorgimentale: così nella via intitolata a Garibaldi, le popolane comuniste accolsero il corteo con mazzi di garofani rossi. Il grande fascio di fiori venne posto sul feretro e le donne che lo avevano donato seguirono la bara fino a S. Marco: qui nella piazza XI Maggio che evoca la resistenza risorgimentale il corteo si scioglieva, non prima di aver ascoltato le parole del sindaco comunista Furio Diaz il quale mise in guardia i cittadini rispetto ai «pericoli della mostruosa attività di elementi reazionari, avvisando la necessità di proteggere con ogni sforzo la libertà, la repubblica e la democrazia» [Sessantamila persone, 5 luglio 1947].

Articolo pubblicato nell’aprile del 2018.