Livello delle piene dell’Ombrone

In occasione delle celebrazioni legate al Cinquantenario della drammatica alluvione del 4 novembre del 1966, alluvione che non vide solo Firenze al centro della epocale vicenda, ma innumerevoli altre realtà tra le quali Grosseto e la sua Maremma, emerge con chiarezza la necessità di una riflessione storica di lungo periodo che ci consenta di cogliere le peculiarità di un complesso problema storico e geografico.

La realtà grossetana, infatti, presenta alcuni spunti per definire una prospettiva che nasce da incroci di punti di vista disciplinari e da sensibilità diverse giocate nell’intento di restituire l’organicità complessa del sistema uomo-ambiente nel tempo.

Grosseto non è solcata dal fiume, ma dal fiume è stata segnata per intero la sua esistenza, sin dalla sua origine. Dal legame stretto con l’acqua, buona o cattiva, sgorga la sua stessa essenza e la sua identità, che dà forma alle cose, disegna i contorni del paesaggio, forgia le vite delle generazioni che vi dimorano: un connubio da indagare nelle sue radici profonde e da insegnare a chi sta crescendo in questo luogo, perché impari a rispettare il patto della città con il suo ambiente, lo accolga e lo difenda.

Da questa riflessione nasce l’idea dell’urgenza e della necessità di un lavoro didattico organico e mirato per avvicinare i ragazzi alla storia dei luoghi, intesi come nodo problematico nato dall’ambiente e dall’uomo che vi si insedia nella prospettiva storica di lungo periodo. In questo contesto la caratteristica precipua della didattica proposta dagli istituti storici, che risiede nella impostazione del lavoro su base laboratoriale, consente di avvicinare i ragazzi al testo delle fonti storiche: siano quelle classiche o quelle archivistiche, archeologiche o iconografiche, non trascurando le fonti materiali ancora presenti sul territorio né un’organica e strutturata lettura del paesaggio urbano e fluviale, né la copiosa messe di studi editi sulla città e il territorio.

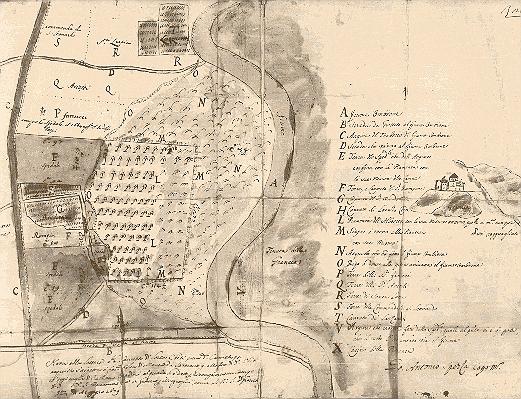

Ci viene incontro a questo proposito la mostra organizzata presso l’Archivio di Stato di Grosseto, “L’Ombrone ed altri fiumi. Breve storia delle alluvioni in Maremma” presentata il 24 settembre 2016, che ci restituisce il panorama storico documentario, offrendoci preziosi spunti per una ricostruzione degli eventi che caratterizzarono la complessa vicenda delle acque e la città, estratti dai documenti conservati nei fondi archivistici grossetani, quali l’Uffizio de’ Fossi e Coltivazioni, Il Genio Civile, l’Ingegnere Ispettore del Compartimento, il Commissario della Provincia Inferiore, La Sottoprefettiura di Grosseto, L’Uffizio di Buonificamento delle Maremme, Il Catasto, la Prefettura Granducale, la Provincia di Grosseto, il Comune di Grosseto.

Ilario Casolani (Siena 1588 – 1661)

Madonna col Bambino in gloria e i Santi Cipriano, Sebastiano, Lorenzo e Rocco, 1630 | Olio su tela cm.274×160. Già nel coro della Cattedrale, ora custodito nel Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e Museo Diocesano d’Arte Sacra.

A sintetizzare mirabilmente le vicende che legano la città all’ambiente fluviale e palustre in cui è immersa, l’antica immagine iconografica forse più suggestiva della città di Grosseto. Si tratta del particolare tratto dalla pala d’altare conservata presso il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Madonna con Bambino e i Santi Rocco, Lorenzo, Sebastiano e Cipriano di Ilario Casolani del 1630, immagine cara agli storici della città, che l’hanno indagata più è più volte per poter immaginare un ambiente storico lontano nel tempo, ormai totalmente modificato, tanto da risultare irriconoscibile. È la vista a volo d’uccello di una piccola città chiusa nelle sue mura stellate, ancora circondate da un fossato, immersa nella luce dorata riflessa da un paesaggio di terra e d’acqua che si perde in lontananza e sfuma i contorni di una natura che si intuisce ostile indomita e selvaggia, sublimata in una struggente bellezza.

Questa bellezza aspra, che riesce a commuovere chi vive e ama la Maremma, e ne vuole indagarne il segreto, percepirne le forza e la sostanza, costituisce la radice identitaria di un territorio che va capita e fatta capire anche a chi è giunto da poco, a chi è giovane oppure che l’ha dimenticata, perché è qualcosa di delicato e fragile, un equilibrio secolare che ogni tanto si infrange e chiede quindi attenzione, cure, nuove fatiche e ancora riflessione.

Sin dall’antichità le fonti più importanti sono quelle di Tito Livio, (Ab urbe condĭta libri, XXVIII, 45, 18) che parla di contributi in legno d’abete e grano destinate a Scipione che raggiungono Roma forse per vie d’acqua (fluitazione), di Plinio, (Naturalis Historia, III 51 ) che definisce l’Ombrone “Navigiorum capax” o del citatissimo Rutilio Namaziano, (De Reditu suo) che nel 417 ripara la notte presso la foce dell’Ombrone, “Non ignobile flumen” definendo la foce un attracco sicuro ed esprimendo il desiderio impossibile di potervi rimanere più a lungo.

Ma forse l’indizio che ci fa maggiormente intuire il legame d’affetti tra gli antichi abitatori della Maremma con le acque del suo fiume è il frammento con iscrizione ritrovato presso lo Scoglietto (all’interno del Parco della Maremma non distante dalla foce dell’Ombrone) con dedica a Diana Umbronensis e restituitoci dagli studi di Studi di Sebastiani e Cygielman.

Molte questioni rimangono aperte, come la presunta navigabilità dell’Ombrone: per molti studiosi certa per l’ultimo tratto, discussa a fondo con posizioni diverse e contrastanti riguardo al tratto nei pressi di Grosseto.

Certo è che in epoca altomedievale il fiume scorreva vicino alla città: esiste un legame imprescindibile tra l’Ombrone e l’origine della città. Essa infatti compare verso la fine del VI secolo, dopo la decadenza della villa di San Martino accanto al tracciato della Via Emilia Scauri (II sec. a.c.) che aveva percorso più interno rispetto alla vecchia Aurelia (III sec. A .c) e guadava il fiume nei pressi di Grancia. Vi era forse un approdo fluviale: nella direttrice fiume – saline – mare- è da rinvenire la cifra dell’esistenza di questo minuscolo centro abitato nascente sulle rovine di un’antichità che aveva visto fiorire città importanti e potenti come Roselle e Vetulonia. Così il piccolo centro prende vita su piccole alture o su un pianoro sommitale nell’area dell’ attuale Piazza della Palma e via Garibaldi -come ci restituiscono recenti scavi urbani- forse per scongiurare il pericolo delle piene dell’imminente fiume.

Ma Grosseto è città fluviale? Non certo in senso classico, come le grandi città italiane, Roma Firenze o Pisa: non è attraversata dal fiume. Ma in forma simile a Grosseto altre città sono lambite da fiumi, basti pensare ai casi di Casale Monferrato sorta accanto al Po, a Cuneo nata vicino ai fiumi Stura e sul Gesso, a Vicenza, lambita dal Bacchiglione, al caso toscano di Prato sorta a sfiorare il Bisenzio. Una possibile pista di analisi conoscitiva potrebbe nascere dalla comparazione delle realtà storico- geografiche simili, valutando analogie e differenze per meglio comprenderne gli equilibri passati e le prospettive future.

Uno spunto importante, poi, su cui concertare una riflessione è la storia delle alluvioni in Maremma nella documentazione e nella letteratura: se poco si sa delle alluvioni in età altomedievale è facile intuirne la presenza nelle caratteristiche legate alla struttura urbana di Grosseto, come si è detto sviluppatasi su piccole alture nei pressi del corso del fiume, ma anche nella mancanza di locali ipogei e di cantine. Documentate sono invece le alluvioni nel basso Medioevo soprattutto nel 1318 (G. Venerosi Pesciolini, Mura e casseri di Grosseto nell’Evo Medio, Siena 1925) e la grande alluvione del 1333 descritta nella Cronica di Giovanni Villani, libro undecimo:

“negli anni di Cristo 1333, il dì di calen novembre, […] onde quel dì della Tussanti cominciò a piovere diversamente in Firenze ed intorno al paese e nell’Alpi e montagne, e così seguì al continuo quattro dì e quattro notti […] dovunque ha fiumi o fossati in Toscana e in Romagna crebbero in modo che tutti i loro fiumi ne menaro e usciro di loro termini, e massimamente il fiume Tevero e copersono le loro pianure d’intorno con grandissimo dammaggio del contado del Borgo a San Sepolcro e di Castello, di Perugia, di Todi d’Orbivieto e di Roma; e ‘l contado di Siena e d’Arezzo e la Maremma gravò molto.”

Alluvioni imponenti, quasi un flagello divino, un preludio dell’apocalisse tanto che il fiume Ombrone cambiò il suo corso e si allontanò dalla città di oltre un chilometro e mezzo: il toponimo Fiume morto a designare un ampio territorio che va dalla Porta Vecchia della città di Grosseto all’attuale argine in fondo a Via de’ Barberi, ne è la testimonianza più evidente. Il toponimo è altresì attestato sin dal 1258 nei pressi di Istia-San Martino, segno evidente che il fiume tendeva a variare il suo corso con andamento progressivo (G Prisco, Atlante storico topografico)

In Età moderna si segnalano man mano che ci avviciniamo al presente, moltissime alluvioni: la documentazione si fa più ricca e più indagata risulta la storia più vicina a noi. Ci basti ricordare le disastrose alluvioni del 1557 del 1758 e del 1813. Epoche difficili segnate da guerre, crisi, carestie. La prima ha una probabile connessione con il conflitto Franco-Spagnolo in cui è inserita la guerra di Siena, che tanto coinvolse da vicino le sorti della Maremma, consegnata, con tutta la Repubblica di Siena, come premio al nascente stato regionale dei Medici; la seconda è al culmine di quello stato di prostrazione demografica ed economica che ispirò a Sallustio Bandini il Discorso su la Maremma di Siena (scritto probabilmente nel 1737); la terza da mettere probabilmente in relazione con le guerre napoleoniche che avevano insanguinato tutta l’Europa. Epoche in cui, dunque, il patto col fiume viene meno? Difficile dimostrarlo con certezza. Sappiamo solo che alla fine dell’età moderna si inizia veramente in maniera seria e strutturata a pensare di intervenire per mettere finalmente a regime le acque maremmane: è del 1815 un bellissimo progetto di sistemazione dell’argine mediceo dell’Ombrone onde scongiurare il pericolo dell’alluvione per la città (Archivio di Stato di Grosseto, Uffizio de’Fossi 609). Di lì a poco iniziarono i grandi lavori che trasformarono in maniera radicale e irreversibile in senso moderno l’ambiente intorno alla città, con il Motuproprio di Leopoldo II di Lorena del 27 novembre 1828, che dispose l’inizio della bonifica e l’avvio dell’opera di colmata prospettata da Vittorio Fossombroni, deviando all’altezza dell’attuale Steccaia il corso del fiume e dirottando le sue acque torbide all’interno della piana di Grosseto e del Padule di Castiglione.

Feritoie a Porta Vecchia dove doveva incanalarsi la chiusa mobile progettata per arginare le acque, 1868

Purtroppo, però, malgrado le maggiori attenzioni e l’immane lavoro svolto, i documenti ci parlano di continue tracimazioni delle acque dell’Ombrone: il 28 dicembre del 1821, nel settembre del 1848, il 30 novembre 1864, il 4 e 5 ottobre 1868, nel novembre e dicembre del 1869, nel 1874, il 7 agosto del 1880, il 7 novembre 1896. Si moltiplicano documenti e notizie, le stime dei danni, le parole delle popolazioni colpite soprattutto nelle abitazioni, nei lavori agricoli, nella morte del bestiame.

Singolare è poi un progetto di una chiusa mobile a Porta Vecchia di ferro fuso per contenere le piene del 1868 (Archivio di Stato di Grosseto, Comune X 98) di cui ancora leggiamo all’interno dell’arco di Porta Vecchia la scanalatura in cui era inserito il meccanismo, proprio accanto al bastione che riporta le iscrizioni lapidee dei livelli delle piene: un vero e proprio luogo della memoria delle ultime alluvioni storiche della città.

Tra queste, l’alluvione del 2 novembre del 1944 è ancora tutta da studiare e da riscoprire. La città liberata da pochi mesi dall’Esercito alleato, ancora dolente per le profonde ferite inferte al tessuto urbano e sociale dai bombardamenti e dalla guerra, stava lottando per tornare ad una difficile e precaria normalità, quando, secondo le testimonianze dei vecchi grossetani, le sirene d’allarme antiaereo suonarono di nuovo, stavolta annunciando un flagello diverso più antico e familiare, ma non meno inquietante. Scarseggiano i documenti e le immagini, si tratta di una storia tutta da ricostruire. Ci vengono in aiuto importanti testimonianze documentarie conservate nell’archivio dell’Isgrec nel fondo del CPLN di Grosseto. A ridosso dell’alluvione, il 9 novembre, si riunisce il Comitato provinciale di Liberazione nazionale per discutere i numerosi problemi di una città che sta ancora in bilico tra la guerra e la pace, tra istanze di democrazia, di ritorno ad un’agognata normalità, e il desiderio di giustizia per le violenze subite. Trova spazio al n.5 dell’ordine del giorno, la voce “aiuti pro sinistrati dell’inondazione del 2 corrente mese” che sviluppa l’idea di creare una commissione formata dai rappresentanti dei sei partiti che formano il CLN unitamente al tenente Rush per la distribuzione degli aiuti. Viene poi stesa una circolare da inviare ai maggiori proprietari della zona per sollecitare donazioni di danaro per i sinistrati.

Fa seguito un nutrito fascicolo di documenti, costituito, tra le altre cose, da una lista di proprietari e persone abbienti di Grosseto, dalle lettere di risposta di alcuni di questi con la comunicazione della cifra donata. Si tratta di uno spiraglio per restituire alla città una memoria che rischia di andare perduta, imprescindibile anello di una catena che ci conduce al presente dando un senso diverso anche all’alluvione di cinquant’anni fa.

In ultima analisi, ciò che ci suggerisce questo breve excursus è l’impellente necessità di conoscere, di studiare il passato per mantenere in futuro un sano equilibrio tra gli uomini ed il loro ambiente che può trasformarsi in qualcosa di temibile e minaccioso se l’avidità, l’immediato interesse la sconsiderata ricerca di profitto prevarranno a oscurare la natura insieme difficile e gentile della Maremma: “L’ Ombrone affitta ma non vende”, dicevano un tempo i vecchi grossetani, gli stessi che per San Lorenzo, patrono della città, giocavano la Giostra del Saracino in via dei Barberi fino ai primi del Novecento. (La Nazione, 10 agosto 1980, Roberto Ferretti). Era una gara tra la città degli uomini e la natura che la accoglieva, sotto gli occhi benevolmente ironici del Santo con la graticola.

Articolo pubblicato nel novembre del 2016.