Heinz Battke: pittore antinazista, ufficiale tedesco, collaboratore dei partigiani fiorentini.

1 – “Post factum”:

Alla metà di aprile del 1944 un grande ciclo di rastrellamenti scatenato dai comandi nazifascisti colpì i principali rilievi del fiorentino, da Monte Morello, al Mugello, da Monte Giovi ai monti del Casentino e dell’Appennino tosco-romagnolo. Negli stessi giorni, alcune delle principali bande partigiane fiorentine, che su quei monti erano nate all’indomani dell’8 settembre 1943, erano impegnate in un complicato trasferimento in direzione del Monte Falterona, al confine delle provincie di Firenze, Arezzo e Forlì, dove, stando agli ordini ricevuti, avrebbero dovuto dare luogo assieme alle formazioni romagnole a una grande concentrazione partigiana. Ignare di quanto stava accadendo, nel corso del trasferimento queste bande incapparono nel grande rastrellamento nemico e, attaccate, finirono con lo sbandarsi.

Heinz Battke, rocce sopra Vallombrosa. Stampa a mano, 1941 (GALERIE HANNA BEKKER VOM RATH, Francoforte sul Meno)

Un gruppo eterogeneo di partigiani appartenenti a varie formazioni che il rastrellamento aveva disperso (tra i quali gli uomini di una banda agli ordini del sottotenente Gino Volpi) trovò riparo in un rifugio sul Monte Secchieta al confine tra le province di Firenze e di Arezzo. La mattina del 16 aprile, un battaglione della 92° Legione della GNR di Firenze rimpinguato con altri militi repubblichini e qualche militare tedesco, partendo dal Passo delle Consuma raggiunse il rifugio in Secchieta e, dopo aver eleminate le sentinelle partigiane, ingaggiò un duro scontro col gruppo del Volpi. La sparatoria si protrasse per circa un’ora, fintanto che quest’ultimo, ferito, non ordinò il ripiegamento dei suoi. I partigiani, rotto l’accerchiamento, si diedero così ad una fuga disordinata nei boschi circostanti. Sette di loro restarono a terra senza vita sul luogo dello scontro, mentre alcuni dei fuggitivi vennero catturati e tradotti a Firenze: due di essi, in seguito, vennero fucilati e il resto deportato in Germania da dove solo in tre avrebbero fatto ritorno.

Tra coloro che riuscirono a fuggire dallo scontro vi era anche un partigiano diciottenne nativo di Rignano sull’Arno: Elio Palai detto “Franco”. Ferito gravemente all’addome da un proiettile, Palai riuscì a filtrare comunque attraverso le maglie dell’accerchiamento nemico fino a raggiungere l’abitato di Vallombrosa, nel comune di Reggello. Qui, il giovane chiese prima aiuto alla titolare del locale ufficio postale e poi bussò alla porta del Villino Medici, una pensione-ristorante appartenuta alla vicina Abbazia di Vallombrosa e allora gestita dalla famiglia Cerchiarini. Palai trovò l’ospitalità del padrone di casa e di alcuni inquilini che cercarono di prestargli le prime cure tenendolo nel contempo nascosto ai militi fascisti che, avendo saputo del giovane fuggitivo, lo stavano cercando per tutto il paese. Le condizioni di quest’ultimo erano serie e parve evidente a tutti che l’unica possibilità di salvarlo era quella di condurlo al più presto a Firenze per sottoporlo a un intervento chirurgico d’urgenza. L’impresa, con il rastrellamento che imperversava tutt’intorno, pareva improbabile quanto rischiosa.

Tra coloro che in quella circostanza si fecero avanti, una figura in particolare si distinse per abnegazione e spirito di sacrificio, non fosse altro per via della sua particolare identità. Rientrato da poco al Villino Medici dalla sua camminata mattutina, a prendere l’iniziativa nel tentativo di salvare Palai fu Heinz Battke, un pittore tedesco quarantaquattrenne nonché ufficiale della Wehrmacht congedato nel 1942 per ragioni di salute, il quale in quei mesi si trovava in convalescenza proprio a Vallombrosa. Come è possibile ricostruire dagli atti di un processo giudiziario che nel dopoguerra si tenne presso la Corte d’Assise Straordinaria di Firenze contro i responsabili del rastrellamento in Secchieta, Battke, senza perder tempo, fece chiamare al telefono un autista fidato, tale Angelo Bettini detto “Ciaccherino”, perché si portasse con la sua auto presso il Villino. Dopodiché, caricato il ferito, partì alla volta di Firenze. Lo stesso Battke, sentito il 10 aprile 1946 dal giudice istruttore fiorentino, avrebbe riferito in che modo egli poté pensare allora di eludere il serrato controllo stabilito sulle vie di circolazione da parte delle truppe rastrellanti: «Il Palai venne quindi condotto nella notte a Firenze in una macchina dove io presi posto in divisa di ufficiale tedesco per passare attraverso i vari blocchi stradali»[1]. Anche il proprietario del Villino Medici, Vezio Cerchiarini, nel dopoguerra confermò alle autorità inquirenti come l’autista quella mattina «trasportò il ferito a Firenze assieme al Sig. Backer [sic], ufficiale dell’esercito germanico che da tempo si trovava presso il villino Medici in convalescenza»[2]. L’auto riuscì ad arrivare in città e il Palai fu consegnato d’urgenza a un chirurgo ospedaliero che, tuttavia, in seguito a complicazioni, non riuscì a impedire il decesso del giovane, avvenuto la mattina del 17 aprile.

Nonostante l’esito tragico della vicenda, la figura del Battke e il suo modo di condursi, di certo non in linea con quanto quella sua divisa gli avrebbe imposto, non possono che sollevare una serie di domande e curiosità. La prima, è se quell’atto di generosità sia da intendere come una prova di spontanea umanità, magari isolata e occasionale, mossa dal tentativo di salvare la vita a un moribondo o se invece vada legata a un atteggiamento di alterità politica rispetto alla posizione che la sua nazionalità e il servizio militare ci si aspetta potessero fargli assumere nel contesto della guerra e dell’occupazione tedesca della penisola. Ancora gli incarti del sopracitato processo tenutosi nel dopoguerra ci aiutano a chiarire come nel suo caso quell’atto di generosità possa essere inteso nel senso di una sicura opposizione alla guerra nazifascista e di buona disposizione, se non di aperta solidarietà, nei riguardi del movimento di Resistenza italiano. Con le parole del già citato Cerchiarini: «il sig. Backer [sic] pur essendo suddito ed ufficiale germanico non diede mai prova di simpatia verso il regime ed i metodi tedeschi, e si assunse la responsabilità di portarlo [il Palai] a Firenze». Più esplicita ancora la madre del defunto partigiano che nel gennaio del 1945 ricordò alle autorità istruttorie che il figlio, dopo la fuga dallo scontro in Secchieta, «fu aiutato da un tedesco che era in relazione con i partigiani e che provvide a farlo trasportare a Firenze in casa di un chirurgo»[3]. Dunque, Battke, ci viene presentato qui alla stregua di un «buon tedesco», di probabili sentimenti antinazisti e in rapporti solidali coi partigiani fiorentini. Ma chi era Battke nel dettaglio e cosa ci faceva a Vallombrosa nell’aprile del 1944?

2 – Il personaggio:

Heinz Battke era nato nel 1900 a Berlino in una famiglia di estrazione sociale medio-alta. Avviato agli studi artistici, tra il 1918 e il 1921 aveva frequentato la scuola d’arte di Adolf Propp, studiando in seguito presso l’Accademia delle Arti di Prussia sotto la guida di Karl Hofer (pittore influenzato dagli impressionisti francesi e in seguito dichiarato “degenerato” dal Terzo Reicht) coniugando al contempo anche il lavoro di tipografo e grafico-incisore. Tra la fine degli anni Venti e la metà dei Trenta, Battke aveva compiuto numerosi soggiorni a Parigi e in Francia, nei Paesi Bassi, in Belgio, Danimarca, Austria e Svizzera. Tra il 1929 e il 1930 ebbe la possibilità di studiare anche a Firenze dove poi si sarebbe trasferito stabilmente nel 1935 al seguito della madre Ada. Questa si era infatti risposata in seconde nozze con il compositore e musicologo ebreo-austriaco Rudolf Cahn-Speyer il quale dal 1933 risiedeva nella città toscana dove intratteneva rapporti professionali col locale Conservatorio “Luigi Cherubini”. Oltre che con questa circostanza familiare, il trasferimento a Firenze di Battke va messo sicuramente in relazione con la rottura maturata allora con l’ufficialità culturale del regime nazista.

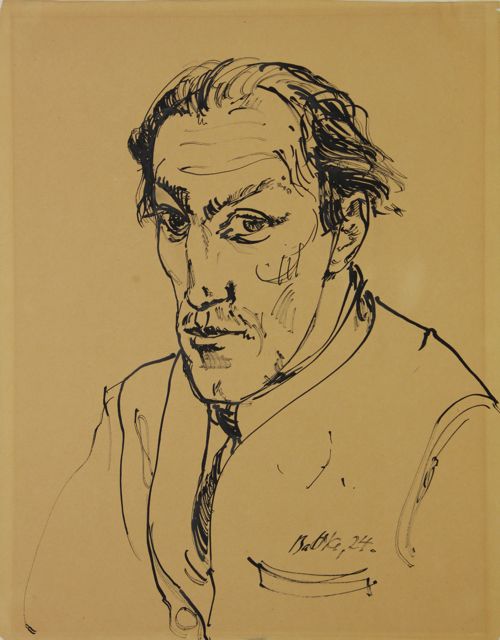

Fotoritratto di Heinz Battke (da Joachim Cüppers, “Heinz Battke, Werkkatalog”, Hambug, Dr. Ernst Hauswedell & Co., 1970)

Nello stesso anno gli era stato infatti prospettato un ruolo di insegnante presso un’accademia tedesca che egli però rifiutò, dal momento che l’accettazione avrebbe comportato l’iscrizione al partito nazista. La conseguenza di ciò fu la sua formale espulsione, ufficializzata nel 1936, dalla Reichskulturkammer (la Camera della Cultura del Reich), l’organizzazione professionale degli artisti tedeschi istituita nel 1933 dalla Germania nazista allo scopo di controllare la vita culturale del paese e promuovere nell’arte gli ideali e i canoni estetici del nazismo. I lavori di Battke, a seguito di questo strappo, vennero pertanto dichiarati “degenerati”.

A Firenze, a dispetto del Regime fascista imperante, Battke poté trovare un ambiente favorevole alle proprie sensibilità artistiche e politiche. Come posto in luce tra gli altri dagli studi di Klaus Voigt, tra i molti artisti di area tedesca (diversi di origine ebrea) espulsi dalla Reichskulturkammer o comunque ostili all’ufficialità del regime nazista che decisero di rifugiarsi in Italia, un buon numero trovò una sponda a Firenze nei circoli culturali della Deutschen Künstlerstiftung “Villa Romana”, una fondazione promossa nel 1904 dal pittore tedesco Max Klinger tesa a sostenere i soggiorni artistici dei pittori connazionali in Italia[4]. Direttore di Villa Romana era dal 1935 il pittore Hans Purrmann, dichiarato due anni dopo “artista degenere” dal Reich. Di sentimenti antinazisti (nel maggio 1938, in occasione della visita di Hitler a Firenze, egli fu persino messo sotto custodia a scopo cautelativo presso il carcere delle Murate) Purrmann ebbe non poche difficoltà nel dirigere la fondazione (nel 1939 fu oggetto di un provvedimento di licenziamento, poi revocato) ma ciononostante riuscì a fare di Villa Romana un punto d’incontro di molti artisti e intellettuali tedeschi esuli dalla Germania nazista come lo scrittore Kasimir Edschmid, lo storico dell’arte Curt Glaser o la scrittrice Monica Mann, figlia di Thomas.

Anche Heinz Battke fu tra i frequentatori del circolo di Purrmann, nel cui ambito continuò a portare avanti i propri interessi artistici. Il contesto generale, d’altro canto, non risultava comunque semplice, né per lui né per i colleghi, per quanto Battke, a differenza di alcuni di loro, almeno dal lato economico poté fare affidamento sul sicuro patrimonio finanziario familiare[5]. Sul piano artistico, i lavori del suo periodo fiorentino rivelano un «radicale mutamento interiore» che si concretizza prevalentemente in «paesaggi disegnati a penna, con prati, cespugli, ruscelli e radici» quasi si trattasse di «una fuga dal nuovo ambiente»[6]. A seguito del varo della legislazione razziale italiana e poi con lo scoppio della Seconda guerra mondiale la posizione di questi artisti tedeschi esuli si fece più complicata. Molti di loro cominciarono ad aver difficoltà a sopravvivere coi soli proventi del proprio lavoro, mentre per gli artisti di origine ebrea sorse la minaccia di provvedimenti di cattura e internamento. Su alcuni, peraltro, pendeva anche il rischio di un eventuale arruolamento nelle forze armate tedesche, considerato che per coloro che si trovavano a compiere prolungati soggiorni all’estero per motivi di studio o lavoro poteva giungere tramite il consolato tedesco, cui molti si erano dovuti registrare, la chiamata alle armi. È quanto accadde proprio ad Heinz Battke. Nonostante egli avesse cercato invano di allontanarsi in tempo dall’Italia, nel 1941 fu arruolato nella Luftwaffe e, grazie alla sua conoscenza dell’italiano, aggregato come interprete presso una compagnia dislocata in Sicilia. Senza che se ne conoscano i dettagli, l’esperienza fu però breve, poiché nel 1942 egli fu formalmente congedato per problemi di salute[7]. Tornato a Firenze, Battke decise però di lasciare la propria abitazione posta in viale Milton e di sfollare assieme alla madre a Vallombrosa. Come avrebbe ricordato egli stesso al più tardo processo per i fatti di Secchieta, l’inizio del suo soggiorno nella frazione del comune di Reggello ebbe avvio il 12 dicembre 1942. Meta cara a molti artisti e letterati stranieri, Vallombrosa con la sua magnifica abbazia e le sue foreste circostanti era già stata sicuramente località di villeggiatura non solo per Battke (che del paesaggio attorno ci ha lasciato alcune vedute e disegni) ma molto probabilmente anche per altri artisti esuli del circolo di Villa Romana.

Heinz Battke, giardino di un casolare al Saltino. Stampa, 1942 (GALERIE HANNA BEKKER VOM RATH, Francoforte sul Meno)

Non è certo un caso perciò che nel maggio del 1943, per sottrarsi ai pericoli della vita in città, proprio a Vallombrosa si rifugiarono tra gli altri lo stesso Purrmann (che poco dopo riparò in Svizzera), il direttore del Kunsthistorisches Institut di Firenze Friedrich Kriegbaum (il quale aveva cercato di opporsi alla penetrazione culturale nazista all’interno del prestigioso istituto tedesco di ricerca storico-artistica fondato in città nel 1897) e anche il pittore ebreo Rudolf Levy[8]. La tragica sorte toccata a quest’ultimo, peraltro, aiuta ulteriormente a mettere in luce l’antinazismo di Battke. Levy, pittore ebreo nativo di Stettino, dopo aver lasciata la Germania, nel 1938 a seguito della promulgazione della legislazione razziale fascista era rimasto bloccato ad Ischia, dove soggiornava ospite di un amico. Impossibilitato a procurarsi un visto per l’estero e sfuggito all’arresto solo perché già anziano (era nato nel 1875) Levy si era trasferito a Roma e poi a Firenze dove legò col gruppo di Purrmann, suo amico, facendo la conoscenza tra gli altri anche di Battke. Il 12 dicembre 1943, Levy fu però arrestato da agenti in incognito della polizia segreta nazista che erano riusciti ad attirarlo a Firenze sotto le mentite spoglie di committenti d’arte interessati al suo lavoro e quindi fu tradotto nel carcere delle Murate. Stando a quanto riportano i suoi profili biografici, Battke cercò disperatamente di liberare l’amico, non riuscendovi. Levy poco dopo fu avviato alla deportazione in Germania, decedendo per quanto si sa durante il trasferimento ad Auschwitz[9].

3 – Tra dissenso e “scelta” partigiana:

In mancanza di altra documentazione, questi precedenti aiutano a mettere meglio a fuoco il gesto coraggioso e disinteressato che Battke compì quella mattina del 16 aprile nel tentativo di salvare il partigiano Palai. Oltre a questo episodio, sulla sua attività di collaborazione col movimento partigiano fiorentino di cui riferiscono le testimonianze citate in precedenza non disponiamo di ulteriori riferimenti documentari, se non di semplici indizi. Va detto in tal senso che nel 1944 l’amministratore dei beni della famiglia Battke a Firenze era certo Piero Aglietti, un patriota fiorentino classe 1920 riconosciuto nel dopoguerra gregario in forza alla 4° Brigata Rosselli, il quale faceva da spola tra la città e Vallombrosa per conto dei Battke. Peraltro, lo stesso Agletti, quel 16 di aprile si trovava con gli altri al Villino Medici e poté dare una mano nell’organizzare il trasporto del ferito a Firenze. Un riconoscimento, seppur posteriore ai fatti, del contributo dato da Battke in quella circostanza lo si può trovare anche in un’intervista rilasciata nel dopoguerra da Paris Boccherini, partigiano della formazione tricolore “Perseo” che operava nella zona di Reggello. Riferendo la sua versione del rastrellamento del Secchieta del 16 aprile, Boccherini ricordò anche la figura del Battke, dando peraltro alcune preziose indicazioni sulle conseguenze a lui toccate in seguito all’episodio e poi a fine guerra:

[…] a Secchieta oltre gli 8 morti, vi fu da parte nostra un ferito, che colpito alla pancia si reggeva l’intestino con la mano, perché gli uscivano fuori. In quelle condizioni arrivò a Vallombrosa e bussò e vennero i tedeschi ad aprire allora riuscì a scappare nuovamente, bussò ad un’altra porta e venne un ufficiale tedesco (che era antinazista) che stava in Via Venezia e dietro un mio rapporto fu soltanto fatto portare al Campo di Concentramento (questo quando venne catturato). Questo ufficiale prese un Taxi e portò il ferito all’Ospedale di via Giusti, dove poi morì. Si chiamava Falai Franco. Il tedesco non era un Ufficiale dell’esercito nazista, ma un tedesco che si trovava in Italia da tempo e che era stato ufficiale. Passò dei guai con i suoi connazionali. Fu per questo che quando i tedeschi si ritirarono lui rimase qui in Italia e stava in una pensione di Via Venezia.[10]

Non è improbabile che, come dice Boccherini, a seguito dei fatti del 16 aprile Battke passasse dei guai con le autorità nazifasciste. Dalla documentazione del già citato processo risulta infatti come queste ultime si fossero presto accorte del ruolo avuto nella vicenda dall’ufficiale tedesco in congedo. Il fiduciario dei Battke, infatti, Piero Aglietti, che aveva partecipato al trasporto del ferito, venne rintracciato e sentito dalle autorità fasciste già il 17 aprile, probabilmente perché a decesso avvenuto del Palai il personale medico a cui si era rivolto avvisò d’ufficio chi di dovere per segnalare il fatto. Aglietti, chiamato a risponderne in Questura, aveva inizialmente cercato di attribuire a se stesso l’iniziativa del trasporto del partigiano ferito, così da «evitare di far avere delle seccature di carattere politico ai Signori Battke»[11]. Se, anche dopo accertata la sua posizione di responsabilità, al Battke non derivarono gravi conseguenze, è cero invece che, come ricorda nella sua testimonianza il partigiano Boccherini, a liberazione avvenuta, la dichiarazione di sua collaborazione con i partigiani che quest’ultimo dice d’avergli procurato non fu in grado di evitare al Battke l’arresto da parte degli Alleati (nel settembre 1944) e il suo internamento nel campo di prigionia per tedeschi di Padula, a sud di Salerno. Qui, sarebbe rimasto fino al luglio 1945 quando, forse anche in conseguenza del suo cattivo stato di salute, fu rilasciato. Rientrato a Firenze, Battke riprese la propria attività artistica. Nel maggio del 1946 contribuì come membro del comitato organizzatore alla realizzazione presso la Galleria Firenze di una mostra dedicata alla memoria dell’amico Rudolf Levy. Dal 2 al 13 aprile 1949 presso la stessa galleria Battke tenne la sua prima personale del dopoguerra[12]. L’anno successivo, auspice la mecenate e gallerista tedesca Hanna Bekker vom Rath, seguì la prima mostra nella Germania del dopoguerra presso lo Städtisches Museum di Wuppertal. Trasferitosi definitivamente a Francoforte, Battke ottenne nel 1956 la cattedra di disegno presso il Städel Art Institute. La sua carriera artistica, di lì in poi, proseguirà nei decenni seguenti fino alla sua morte avvenuta il 15 gennaio 1966 nella città sul Meno.

Heinz Battke, ritratto di Piero Aglietti, patriota fiorentino. Stampa, 1955 (GALERIE HANNA BEKKER VOM RATH, Francoforte sul Meno)

Senza disporre di ulteriori informazioni biografiche e documentarie, dell’episodio del 16 aprile 1944, così come della collaborazione del Battke col movimento partigiano fiorentino, rimangono solo le esili tracce che abbiamo qui esposto. In attesa di eventuali indagini ulteriori, la sua resta comunque una vicenda interessante in grado di apportare un piccolo ma significativo contributo alla comprensione del dissenso interno alla Germania nazista e ai suoi riflessi nel contesto dell’occupazione tedesca dell’Europa. Recentemente, anche la storiografia italiana è tornata a indagare con più attenzione il contributo che all’interno della Resistenza italiana giocò un numero considerevole di militari della Wehrmacht, prevalentemente disertori, che scelsero di collaborare a vario titolo coi partigiani italiani, in molti casi prendendo posto a fianco ad essi nella lotta contro l’occupante nazifascista[13]. Battke non fu certo un disertore della Wehrmacht passato ai partigiani, né la sua decisione di assumere un atteggiamento favorevole al locale movimento resistenziale configura forse in senso stretto una scelta partigiana, almeno non nel senso del prendere le armi contro i propri connazionali. Tuttavia, la sua biografia, gli ambienti e le persone con cui egli fu in contatto a Firenze a partire dalla metà degli anni Trenta, non meno che la decisione di esporsi personalmente quel 16 aprile 1944 nel prestare soccorso al partigiano Palai assumono il significato di una non velata opposizione al nazionalsocialismo e di un dissenso nei confronti di una guerra avvertita come ingiusta ed estranea. Di questa sua esperienza fiorentina, che non ha lasciato traccia di sé se non nei pochi incarti del tempo a cui ci siamo rifatti, vale perciò recuperarne la memoria, sperando che possa essere da stimolo per ulteriori ricerche, sia nell’ambito della biografia di questa figura di pittore antinazista che rispetto al contributo versato da altri suoi connazionali che tra il 1943 e il 1944 decisero di disertare dalle truppe di occupazione tedesche unendosi alla Resistenza fiorentina. Una vicenda quest’ultima di cui peraltro ancora non si dispone né di studi né di un primo tentativo, anche approssimativo, di censimento. Lacuna che, si spera, qualcuno possa presto colmare.

[1] Archivio di Stato di Firenze, Corte di Assise Straordinaria (d’ora in poi ASFi, CAS), fasc. 79/1948, Procedimento contro C. Ciaccia ed altri, deposizione di Heinz Battke del 10 aprile 1946, docc. 174-175.

[2] Ivi, interrogatorio di Vezio Cerchiarini, 17 marzo 1945, doc. 41.

[3] Ivi, dichiarazione di Maria Ulivieri nei Palai del 31 gennaio 1944 [ma 1945], doc. 21.

[4] K. Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Exil in Italien 1933-1945. Erster Band, Stuttgart, Klett-Cotta, 1989 (traduz. ita: Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze, La Nuova Italia, 1993); Id., Zuflucht auf Widerruf, Exil in Italien 1933-1945. Zweiter Band, Stuttgart, Klett-Cotta, 1993 (traduz. ita.: Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945. Volume II, Firenze, La Nuova Italia, 1996). Su Villa Romana cfr. P. Kuhn, Zwischen zwei Neuanfängen: Die Villa Romana von 1929 bis 1959 (https://www.villaromana.org/upload/Texte/Archivtext3.pdf).

[5] K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 503. Battke disponeva peraltro di una ricca e preziosa collezione di anelli per i quali coltivava interessi storico-antiquari, come attestano alcune sue pubblicazioni sul tema, cfr. Heinz Battke, Die Ringsammlung des Berliner Schlossmuseums: zugleich eine Kunst- und Kulturgeschichte des Ringes, Berlin, Leonhard Preiss Verlag, 1938; Id., Geschichte des Ringes: in Beschreibung und Bildern, Baden-Baden, Woldemar Klein, 1953.

[6] K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 496.

[7] K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945. Volume II, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pp. 564-565.

[8] Si veda la scheda biografica di Purrmann nel sito dell’archivio privato del pittore (https://www.purrmann.com/it/leben_florenz.php)

[9] K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945. Volume II, cit., pp. 573-574; M. Baiardi, Persecuzioni antiebraiche a Firenze, razzie, arresti, delazioni in E. Collotti (a cura di), Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI. Persecuzioni, depredazioni, deportazione (1943-1945), Vol. I, Saggi, Roma, Carocci, 2007, p. 157. Per il tentativo di Battke di salvare Levy cfr. la sua scheda biografica ospitata sul sito del Museum Kunst der Verlorenen Generation (https://verlorene-generation.com/en/kuenstler/heinz-battke/)

[10] Archivio dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze, Fondo Sirio Ungherelli, b. 5, fasc. Mascagni Arduino, Bergamino Giuseppe, Boccherini Paris, trascrizione della testimonianza di Mascagni Arduino con precisazioni di Bergamino Giuseppe e di Boccherini Paris resa a Sirio Ungherelli (intervista non datata), p. 17.

[11] ASFi, CAS, fasc. 79/1948, Procedimento contro C. Ciaccia ed altri, interrogatorio di Aglietti Piero del 26 maggio 1944, doc. 17; ivi, interrogatorio di Aglietti Piero presso la Questura di Firenze del 17 aprile 1944.

[12] Mostra personale di Heinz Battke, Firenze, Galleria Firenze, 2-13 aprile 1949, Firenze, L. Del Turco, 1949.

[13] M. Carrattieri e I. Meloni (a cura di), Partigiani della Wehrmacht. Disertori tedeschi nella Resistenza italiana, Calendasco, Le Piccole Pagine, 2021; C. Greppi, Il buon tedesco, Bari-Roma, Laterza, 2021.