Gli Internati Militari Italiani di Cinigiano. La storia di una scelta

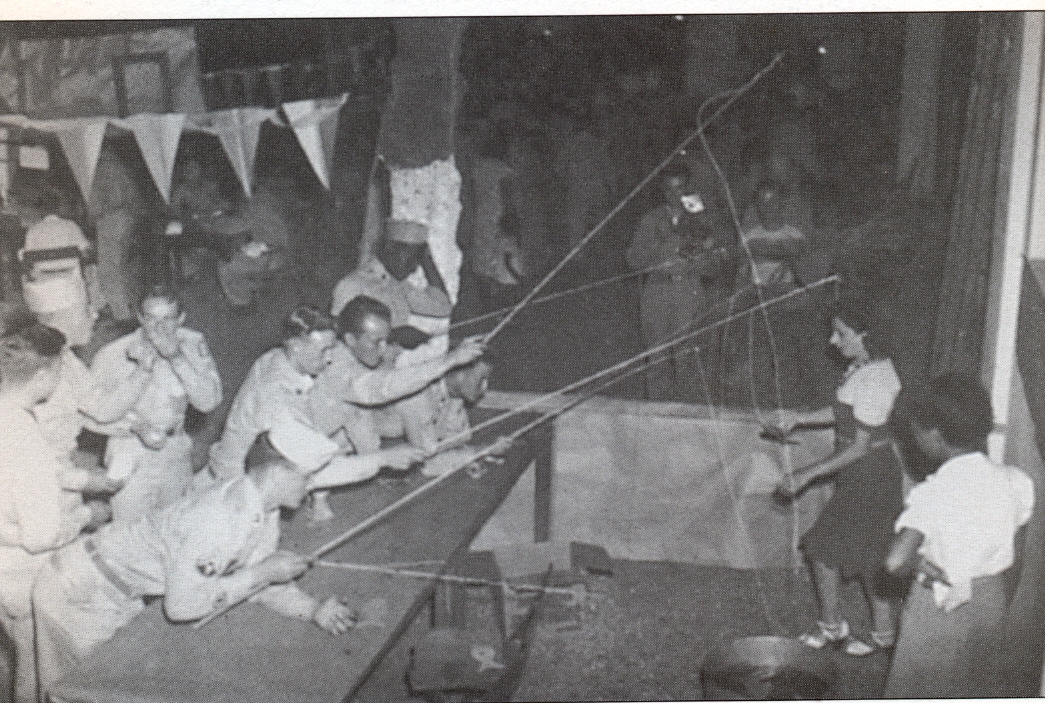

Un’altra Resistenza venne combattuta da oltre seicentomila Italiani. Fu quella amara e difficile degli Internati Militari Italiani. Fu una Resistenza senza gloria, dimenticata, lontana, nella Germania dei lager, combattuta tra freddo, fame, stenti, malattie. Li hanno definiti “Schiavi di Hitler” perché lavoravano nelle fabbriche della guerra senza salario, senza cibo a sufficienza, lavoravano nelle officine, nelle campagne e a sera tornavano nei campi di concentramento per dormire. A guerra finita ebbero un lungo e difficile ritorno. Non raccontarono allora, perché preferirono costruirsi una vita, nella consapevolezza che nessuno forse avrebbe creduto e capito. Perché la loro era stata una scelta, una scelta in piena regola.

Ma chi erano gli schiavi di Hitler? Erano giovani italiani, che dopo l’armistizio dell’8 settembre del ’43 si trovarono con una divisa addosso e che nella dissoluzione dell’esercito vennero inghiottiti dagli ingranaggi dalla follia nazista e fatti prigionieri.

Allora erano ragazzi Pasquale Cherubini, Zeno Aluigi e Aladino Dari, i testimoni che hanno accettato di ricordare quei momenti drammatici della loro vita. È per salvare questo tesoro di memorie, infatti, che l’Amministrazione comunale di Cinigiano ha voluto finanziare un’iniziativa importantissima di raccolta e conservazione delle testimonianze orali, commissionando all’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea una serie di videointerviste ai protagonisti della seconda guerra mondiale presenti sul territorio. Così, è stato realizzato un lavoro di ricognizione dei testimoni cinigianesi, scaturito dall’esigenza di consegnare al futuro tutto un patrimonio di esperienze individuali e di vissuti che si sono legati alle sorti della grande storia europea.

I testimoni hanno raccontato le storie di giovani di campagna, forti lavoratori leali ai valori della tradizione, della terra, della famiglia e della comunità, che si trovarono scaraventati in un panorama agghiacciante di guerra, persecuzioni, distruzioni, deportazioni, nel cuore della Germania nazista.

I testimoni hanno raccontato le storie di giovani di campagna, forti lavoratori leali ai valori della tradizione, della terra, della famiglia e della comunità, che si trovarono scaraventati in un panorama agghiacciante di guerra, persecuzioni, distruzioni, deportazioni, nel cuore della Germania nazista.

Furono privati dei loro diritti, furono umiliati e sfruttati come schiavi nelle fabbriche di armi, nell’agricoltura e nei servizi tedeschi, sotto la minaccia dei continui bombardamenti alleati, ma non vennero mai meno alla loro dignità di uomini, non si piegarono alla follia e alla barbarie, affermando con coraggio un chiaro e forte “no” alla guerra. Si tratta di tre vivaci signori che hanno acconsentito a mettere i loro ricordi a disposizione di tutti: sia di chi tenta una difficile ricostruzione della storia, che tenga conto dell’incrocio delle fonti orali e documentarie, sia di chi non sa niente e che vuole sapere, come le giovani generazioni, sempre sensibili alle voci calde e dirette di chi narra cose vissute e sofferte, più che alle pagine stampate un po’ lontane e difficili dei libri di storia.

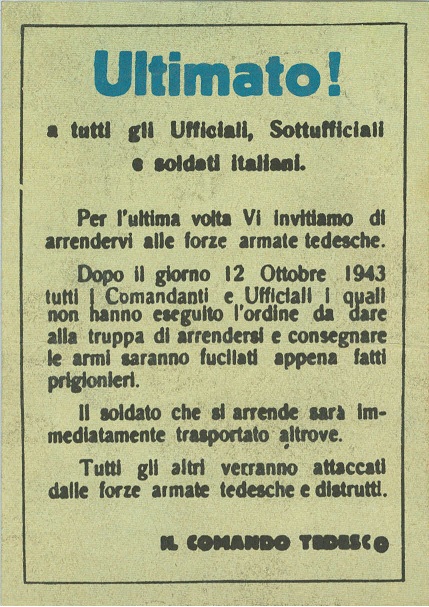

La Storia, poi, quella ufficiale, non ha reso giustizia agli Internati Militari Italiani. Non tutti si ricordano degli 800mila catturati dopo l’8 settembre del 1943, di cui 650mila rifiutarono la fedeltà ad un’alleanza scellerata ed autodistruttiva (mentre 186mila per motivazioni diverse che vanno dall’ideologia alla sopravvivenza si arruolarono nella milizia della Repubblica sociale o nelle SS): ufficiali e soldati furono rinchiusi nei campi di concentramento, ed i soldati semplici trasformati in lavoratori coatti. Non si rispettò per gli italiani la convenzione di Ginevra del 1929 perché considerati traditori, disprezzati e umiliati, non ultimi solo ai russi, e indegni di essere trattati da prigionieri di guerra. Gli italiani erano piuttosto da considerarsi un “bottino”, utili per mandare avanti le fabbriche o per curare campi e bestiame. Così da metà dicembre del ‘43 furono messi a lavorare duramente e nel rigore dell’inverno nordico; malvestiti e peggio nutriti, molti morirono di freddo e di epidemie. Era martellante la propaganda fascista: se si fossero arruolati ed avessero continuato la guerra per la Repubblica sociale o per i nazisti, avrebbero rivisto la patria, avrebbero avuto vesti adeguate e cibo, ma la maggior parte di loro disse no, non cedette.

Ce lo conferma Pasquale Cherubini che ci ha parlato delle continue richieste di arruolamento nei reparti tedeschi:

Un soldato vestito da alpino ci domandava se eravamo fascisti dicendo “l’Italia è stata invasa dalle truppe a colori, sono molto pericolose per le nostre donne” ..ma nessuno si mosse, “allora, da questo momento, siete considerati come prigionieri” allora fecero le squadre, cinquanta per cinquanta ci mandarono a lavoro…

E Zeno Aluigi motiva il suo rifiuto a quei tedeschi che con un interprete italiano, gli chiedevano di arruolarsi:

…devo andà a ammazzà i miei paesani e gli italiani, io, dissi, non ci vengo. Loro insistevano“siete stati sempre legati a noi, perché non ci volete ritornare?” Saremo stati tre o quattrocento: non ce ne fu uno che avesse firmato per andare con loro… e allora ci tartassavano.

Hanno descritto la durezza della vita da prigionieri, in Germania le braccia da lavoro servivano: la guerra aveva più bisogno di schiavi che di un improbabile esercito. L’unica cosa concreta che riuscì a fare a quel punto la Repubblica sociale italiana fu promuovere la trasformazione degli Internati Militari Italiani in lavoratori civili, nell’estate del ‘44. Ma non sembra che la situazione cambiasse molto per i nostri testimoni.

Aladino Dari ha raccontato:

So’ stato 17 mesi senza sapere niente dei miei… si portava il carbone alle famiglie, ho lavorato così per 19 mesi… erano balle da 50 chili di carbone e si portavano nelle case anche al 4° e 5° piano: si rimediava la vita per andare avanti. Poi bisognava sta’ zitti e non parla’ mai perché avevano paura si parlasse male di loro… Io ero 47 chili… In capannoni lunghi 50 per 15 si stava in 50 persone.

E ancora racconta di continui bombardamenti tutte le notti, addirittura 280, e dove era, ha visto moltissimi prigionieri con la divisa a strisce, gli ebrei.

Anche Zeno Aluigi ha parlato della sua vita nelle baracche di legno “coi castelli uno sotto e uno sopra”, riscaldate da “una stufettina…” e della fatica:

…si faceva 13 ore di lavoro dalla mattina avanti giorno alla sera… venivano 2 guardie ci prendevano e ci portavano a lavoro nelle fabbriche

Pasquale, Zeno e Aladino raccontano episodi drammatici, scene di vita vissuta, affetti, amicizie e poi di un ritorno reso difficile dalla complessità degli accordi tra i liberatori, dalla mancanza di mezzi di trasporto. Ritorno in una terra tutta da ricostruire con la salute minata dagli stenti e dalle fatiche.

Sono stati tre incontri pieni di verità che per il loro intrinseco valore hanno contribuito a ricostruire una parte del grande affresco della storia del rapporto tra la seconda guerra mondiale e il territorio, che ha potuto confluire in un documentario, Fu la loro scelta, fruibile da chiunque sia interessato a non dimenticare.

Articolo pubblicato nell’agosto del 2016.