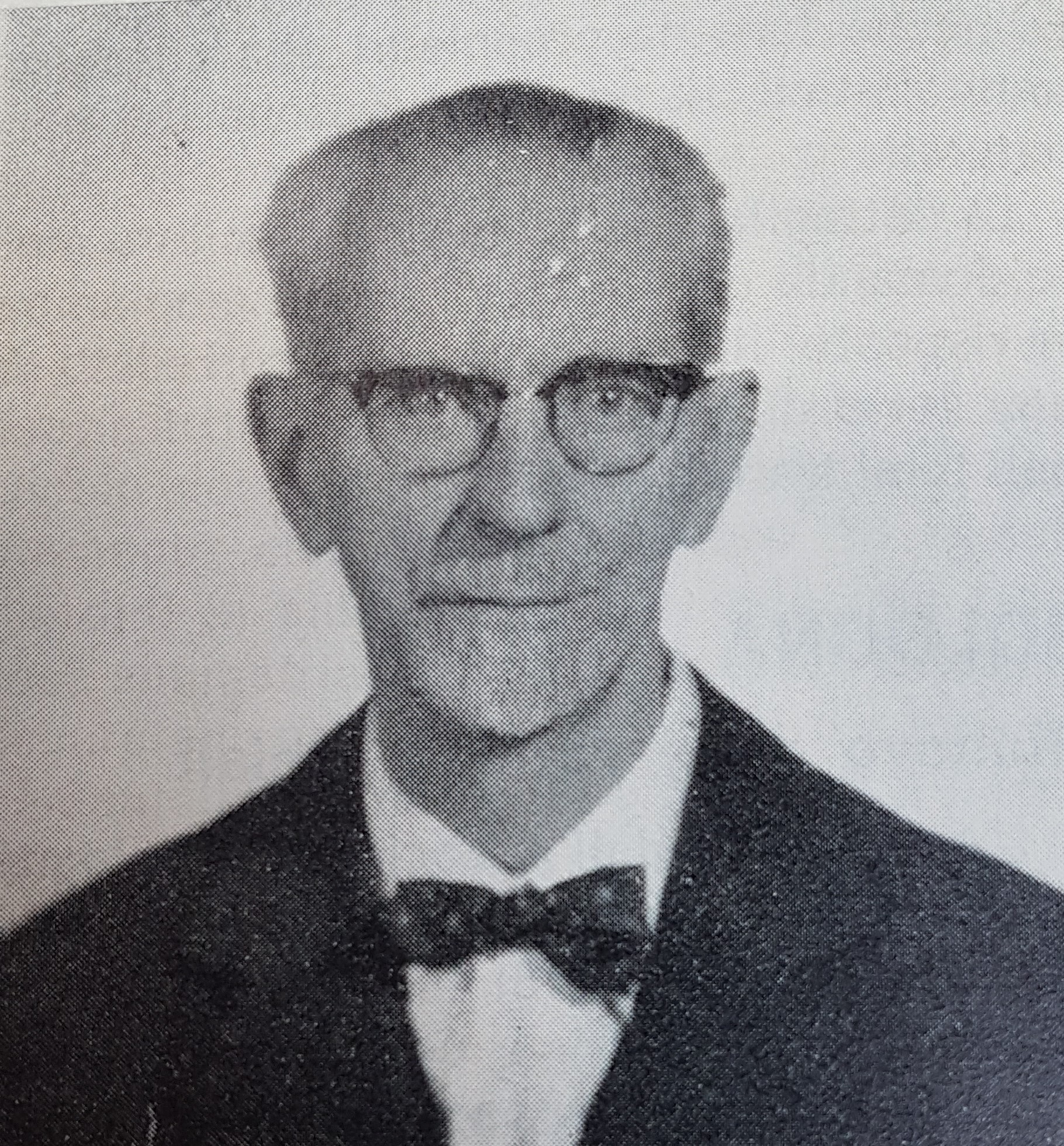

Critico, storico e teorico dell’arte, Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987), forse come pochi altri intellettuali della propria generazione seppe unire un’attività culturale, vasta e profonda, a una passione politica altrettanto intensa.

Nato a Lucca da Francesco, geometra di orientamento socialista, e Maria Cesari, Carlo Ludovico Ragghianti poco più che quattordicenne dovette subire, al pari del padre, i soprusi e le prevaricazioni del fascismo locale, venendo coinvolto nel 1924 e nel 1927 in due episodi di bastonatura che ne provocarono l’allontanamento dalla città. L’irrompere della violenza fascista segnò l’avvio del suo impegno politico nel solco di un antifascismo che, sia negli anni di formazione liceale a Firenze (dove conobbe Eugenio Montale) che in quelli universitari presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (dove, sotto la direzione di Giovanni Gentile, avviò i propri studi critici nel solco della tradizione storicistica crociana), non conobbe mai ripensamenti né fu mai condizionato dal dominio culturale e ideologico del fascismo asceso al potere. Dal regime, per via della sua crescente opposizione, vide sbarrarsi l’accesso alla carriera accademica, subendo poi da parte delle autorità di pubblica sicurezza una crescente e continua sorveglianza man mano che andava stringendo, nei suoi frequenti viaggi di studio compiuti in Italia e all’estero, contatti con personalità eminenti della cultura antifascista italiana. Impegnato dalla metà degli anni Trenta in un’intensa attività cospirativa, Ragghianti si preoccupa di mettere in contatto le diverse anime dell’antifascismo liberale, democratico e socialista, in particolare favorendo l’incontro tra il gruppo liberal-socialista di Aldo Capitini e Guido Calogero e il movimento di Giustizia e Libertà (al quale egli stesso si richiama) attorno a un programma concreto e alieno da forzature ideologiche e dogmatismi che egli individua nel nascente Partito d’Azione, alla cui fondazione contribuisce nel dicembre 1941 redigendone assieme ad altri il primo documento programmatico (i Sette punti). Arrestato per la sua attività di opposizione una prima volta a Modena nel marzo del 1942 e tradotto alle Murate di Firenze (dove in soli dieci giorni scrive il Profilo della critica d’arte in Italia), Ragghianti è di nuovo incarcerato nel 1943 a Bologna, per essere definitivamente liberato all’indomani del 25 luglio.

Stabilitosi a Firenze, Ragghianti si rende protagonista dell’azione resistenziale in seno al Partito d’Azione fiorentino e poi entro il Comitato di Liberazione Nazionale (CTLN), di cui diverrà Presidente. Dopo l’8 settembre 1943, assieme a Tristano Codignola, Enzo Enriques Agnoletti e Carlo Furno, Ragghianti cura per il Partito d’Azione la stampa del giornale clandestino La Libertà, entrando inoltre a far parte con Athos Albertoni, Carlo De Cugis e Carlo Campolmi della commissione militare del partito, la quale organizza in città circa 150-200 unità e, con l’obiettivo di costituire gruppi di partito (le future Brigate Rosselli), si occupa di allacciare i primi contatti con le bande che operano sui rilievi del fiorentino e del pistoiese. Sin dai primi di febbraio del 1944, Ragghianti organizza alcuni incontri tra i rappresentanti dei vari partiti antifascisti fiorentini allo scopo di ricostituire il comando militare unico del CTLN, falcidiato a seguito degli arresti compiuti nel novembre precedente dai tedeschi, dovendo però scontare le obiezioni dei rappresentanti comunisti, i quali non acconsentiranno a entrarvi non prima di giugno, quando si uniformeranno cioè alle direttive unitarie stabilite a livello nazionale con la costituzione del Corpo Volontari della Libertà. Sempre Ragghianti, dopo la tragica cattura il 7 giugno a opera dei tedeschi dei componenti il gruppo Co.Ra (il servizio informazioni radio clandestino del partito) si fa carico con altri della riattivazione del servizio di radiocomunicazione che, ripristinato, permetterà di ristabilire contatti logistici con gli Alleati in vista della liberazione. Ancora ai primi di giugno del 1944, Ragghianti redige assieme ad Agnoletti il manifesto, poi reso pubblico alla cittadinanza il 15 del mese, col quale il CTLN annuncia ai fiorentini la mobilitazione generale contro l’occupante nazifascista e rivendica per sé l’assunzione dei poteri di governo provvisorio nel periodo dell’emergenza. Entrato finalmente in funzione, con l’ingresso dei comunisti, il Comando Militare Interpartitico del CTLN (Comando “Marte”), Ragghianti consegna il piano d’attacco per l’insurrezione, alla cui realizzazione aveva collaborato, al nuovo comandante in carica, Nello Niccoli, mantenendo comunque sotto la sua diretta dipendenza, in qualità di commissario di guerra, i servizi radio e di controspionaggio. A consegne avvenute, il 17 giugno, Ragghianti può fare formalmente ingresso nel CTLN in rappresentanza del Partito d’Azione. Ai primi di agosto, dopo che i tedeschi hanno fatto saltare i ponti sull’Arno, Ragghianti assieme a Nello Niccoli ed Enrico Fisher riesce fortunosamente ad attraversare Ponte Vecchio servendosi del corridoio vasariano e a prendere contatto con le avanguardie alleate attestate da alcuni giorni in Oltrarno. Accreditatosi presso di esse in rappresentanza del CTLN, Ragghianti ne assumerà ufficialmente la presidenza la mattina dell’11 agosto, giorno dell’insurrezione, quando il comitato si insedia stabilmente presso Palazzo Medici Riccardi per coordinare sino ai primi di settembre il prosieguo della battaglia per la liberazione di Firenze e indi per dirigere da posizione di forza il lento e accidentato cammino di ricostruzione democratica.

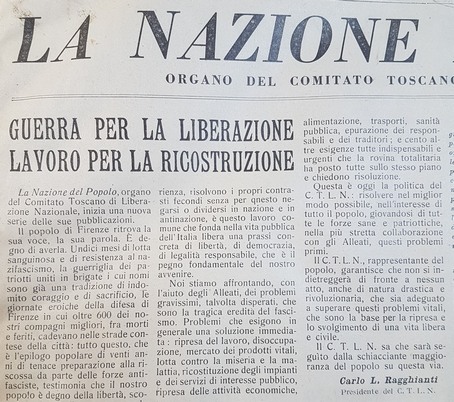

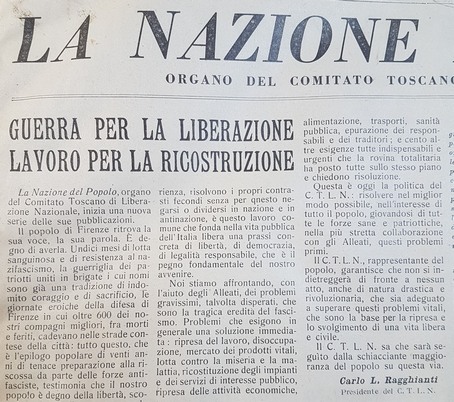

C.L. Ragghianti, “Guerra per la Liberazione Lavoro per la Ricostruzione”, in “La Nazione del Popolo”, 30 agosto 1944

In un suo intervento dal titolo Guerra per la Liberazione, Lavoro per la ricostruzione ospitato sul numero del 30 agosto de La Nazione del Popolo (organo del CTLN) Ragghianti dichiara infatti che il comitato toscano, «come organo rappresentativo del popolo dal quale ha ricevuto il suo mandato», avrebbe continuato a operare sino alla convocazione della Costituente in collaborazione con il governo militare alleato (Amg) e a vantaggio della «convergenza di tutte le forze» interessate alla «ricostruzione morale, politica, civile ed economica della nazione». In tal senso, Ragghianti si poneva in continuità con il disegno politico che sin dalla clandestinità aveva caratterizzato la riflessione e l’attività del CTLN e in particolare del gruppo dirigente azionista che ne esprimeva il vertice politico. Quest’ultimo, infatti, più degli altri partiti antifascisti, aveva sempre attribuito al CTLN la funzione di organo politico rappresentativo della volontà popolare, premendo affinché le autorità alleate ne riconoscessero a liberazione avvenuta tutte le disposizioni prese a favore della riorganizzazione democratica della vita civile (e dunque, in primo luogo, le nomine da esso rese effettive in tutti i principali settori amministrativi locali) e individuassero nel CTLN, piuttosto che nel Prefetto, l’organo abilitato a tenere in periferia i rapporti con l’autorità centrale. A queste prerogative di autogoverno, il gruppo azionista dirigente in seno al CTLN aveva legato altresì l’aspirazione a che il CTLN, dopo la liberazione e fino alla convocazione della Costituente, esercitasse anche funzioni di controllo sul governo dell’Italia libera in tema di assetto politico da dare al paese e a che, in generale, l’esperienza unitaria dei comitati di liberazione potesse costituire l’occasione per un radicale rinnovamento delle strutture tradizionali dello Stato in senso autonomistico e regionalistico.

Ragghianti, dopo la liberazione, si fece appunto interprete di simili istanze, promuovendo in tal senso alcune importanti iniziative. Nell’ottobre del 1944, ad esempio, egli redasse assieme al democristiano Piccioni il testo di un memoriale che una delegazione del CTLN (Ragghianti compreso) avrebbe in seguito portato a Roma per discutere col governo Bonomi e con il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale e nel quale erano formulate le seguenti richieste: 1) istituzione di una Consulta Nazionale con funzione di indirizzo politico sul governo formata da una rappresentanza di ciascun partito componente i CLN; 2) trasferimento dei poteri dei Prefetti ai CLN provinciali o in subordine partecipazione di questi ultimi alla nomina dei primi; 3) affidamento ai CLN di funzioni proprie di organi regionali nell’ottica di decentramento. Per quanto ciascuna di queste istanze finì per scontrarsi con le tendenze conservatrici di governo e Alleati, per dissolversi poi col ripristino del tradizionale assetto centralistico dello Stato italiano, il caso toscano e fiorentino, non di meno, nonostante gli iniziali attriti di competenza tra Prefetto e CTLN, sanzionò per la prima volta il riconoscimento politico da parte dell’Amg del ruolo di rappresentanza popolare svolto nel quadro dell’emergenza dalle forze antifasciste del CTLN.

Oltre a questo traguardo, sicuramente ricco di implicazioni positive, l’interesse di Ragghianti (al pari di altri) puntava però a obiettivi più ambiziosi e dal valore di più netta rottura rispetto alla precedente articolazione storico-istituzionale nazionale, focalizzandosi in particolare sul terzo punto indicato nel memoriale presentato alle autorità romane. In effetti, Ragghianti accarezzava l’ipotesi che nel nuovo quadro istituzionale dell’Italia uscita dalla guerra il CTLN potesse essere costituzionalizzato alla stregua di un autogoverno politico e amministrativo della regione, individuando preliminarmente nella difficile missione di ricostruzione materiale, sociale e politica postbellica del paese il campo nel quale il comitato (o i vari CLN regionali) avrebbe potuto sperimentare questa sua nuova funzione. L’esempio positivo e concreto del caso fiorentino, in particolare, dove il CTLN aveva lavorato in autonomia ad approntare i piani operativi necessari al ripristino dei servizi e alla ricostruzione del tessuto locale (come era avvenuto ad esempio nel caso del salvataggio e della efficiente riattivazione degli impianti cittadini di erogazione del gas metano della Italgas, successo conseguito grazie a un piano esecutivo promosso da Ragghianti stesso entro il CTLN e oggetto, dopo resistenze iniziali, dell’approvazione e del plauso del governo militare alleato) costituiva per Ragghianti la prova che i CLN erano in grado di esercitare la direzione dell’attività di ricostruzione postbellica, su scala provinciale o meglio regionale, in collaborazione con (se non in totale autonomia da) gli organismi centrali.

In tal senso, per stimolare e coordinare questo compito, Ragghianti già dal novembre del 1944 si era fatto promotore della convocazione di un convegno regionale dei CLN toscani (poi autorizzato a tenersi solo nel maggio 1945 e indi seguito da altri due nel luglio e nel settembre) mentre sin dal 12 di agosto del 1944 aveva delineato su La Libertà il progetto dell’istituzione di un Ente Regionale per la Ricostruzione traendo spunto dal modello dell’Ente per la ricostruzione delle tre Venezie. Quest’ultimo, creato su iniziativa di Silvo Trentin all’indomani della guerra 1915-1918 per provvedere alla ricostruzione delle terre liberate, aveva funzionato nel senso di un ente di autogoverno regionale dotato di funzioni esecutive autonome dal governo centrale. A tale scopo, Ragghianti, sin dal suo primo viaggio compiuto a Roma nel settembre 1944 per prendere contatti col governo, era riuscito a ottenere l’interessamento e l’appoggio del Ministro dei Lavori Pubblici Meuccio Ruini. Tuttavia, la prolungata opposizione delle autorità militari alleate procrastinò di molto l’attuazione del progetto, rendendo possibile infine non la costituzione di un Ente esecutivo autonomo, ma di un semplice Comitato per la ricostruzione, per di più provinciale. In ogni caso, costituito con decreto prefettizio del 24 aprile 1945 n. 293 e articolato in una giunta esecutiva (presieduta da Ragghianti) e in dodici commissioni per settore di intervento (Ragghianti fece parte come membro della commissione Cultura e arte), a questo Comitato provinciale fu affidato dal CTLN il compito di formulare un piano generale per la ricostruzione della provincia di Firenze.

Sotto la presidenza di Ragghianti, il comitato per la ricostruzione lavorò senza sosta dai primi di maggio alla fine di luglio 1945, quando le conclusioni vennero presentate agli organi centrali superiori. Al contempo Ragghianti, nominato nel giugno 1945 Sottosegretario alla Pubblica Istruzione del governo Ferruccio Parri con delega alle Belle Arti e allo Spettacolo, sfruttando la contemporaneità delle cariche cercò di creare una sinergia tra i ministeri romani e gli sforzi di ricostruzione urbanistica fiorentini affidati al comitato. Forte era, in ogni caso, la volontà di Ragghianti (al pari di altri) di dar prova politica di come il CTLN, tramite il lavoro del comitato provinciale, intendesse accreditarsi come organo dirigente autonomo dell’attività di ricostruzione. Questo, come si è detto, era un aspetto particolarmente caro a Ragghianti, il quale, d’altro canto, già all’interno della “commissione macerie” istituita dagli Alleati tra l’agosto e il dicembre del 1944 aveva cercato di far sì che il team di esperti chiamato con lui a farvi parte (Giovanni Michelucci, Edoardo Detti, Giovanni Poggi, Ugo Procacci e Carlo Maggiora) predisponesse i primi interventi di risanamento edilizio al di fuori o in autonomia dalle ingerenze degli entri governativi. Anche per questo, dopo la nascita del Comitato provinciale, Ragghianti non rinunciò al progetto originario di istituire un Ente regionale con funzioni esecutive autonome, la cui costituzione, tuttavia, sfumò definitivamente in seguito alla caduta del governo Parri.

Oltre dai conflitti di competenza con le autorità alleate e prefettizie sulle funzioni di ricostruzione post-bellica, l’attività di Ragghianti alla guida del CTLN fu investita altresì da una accesa polemica interna alla sezione fiorentina del Partito d’Azione dalla quale provennero chiari segnali di delegittimazione politica e di sanzione nei riguardi del suo operato. Già nell’ottobre del 1944, Ragghianti aveva presentato una prima volta le proprie dimissioni in seguito al voto di biasimo sollevato dall’esecutivo della sezione azionista per aver acconsentito a ricevere a Firenze in visita ufficiale il Luogotenente Umberto II di Savoia. Nel corso di una successiva riunione straordinaria del comitato del partito era stata avanzata su iniziativa di Tristano Codignola l’accusa di irregolarità sulla nomina del critico d’arte alla presidenza del CTLN, carica che – argomentava Codignola – era stata affidata in realtà fin dal luglio 1944 a Enriques Agnoletti e che Ragghianti si era però arrogato quando si era fatto accreditare come tale presso gli Alleati, costringendo indi Agnoletti a compiere un passo indietro onde evitare una crisi politica in seno al CTLN. A Ragghianti, che aveva replicato al Codignola d’esser stato regolarmente indicato alla Presidenza dal partito sin dal giugno 1944 (cfr. Materiale dalle Fonti,), in quella circostanza fu comunque rinnovata la fiducia.

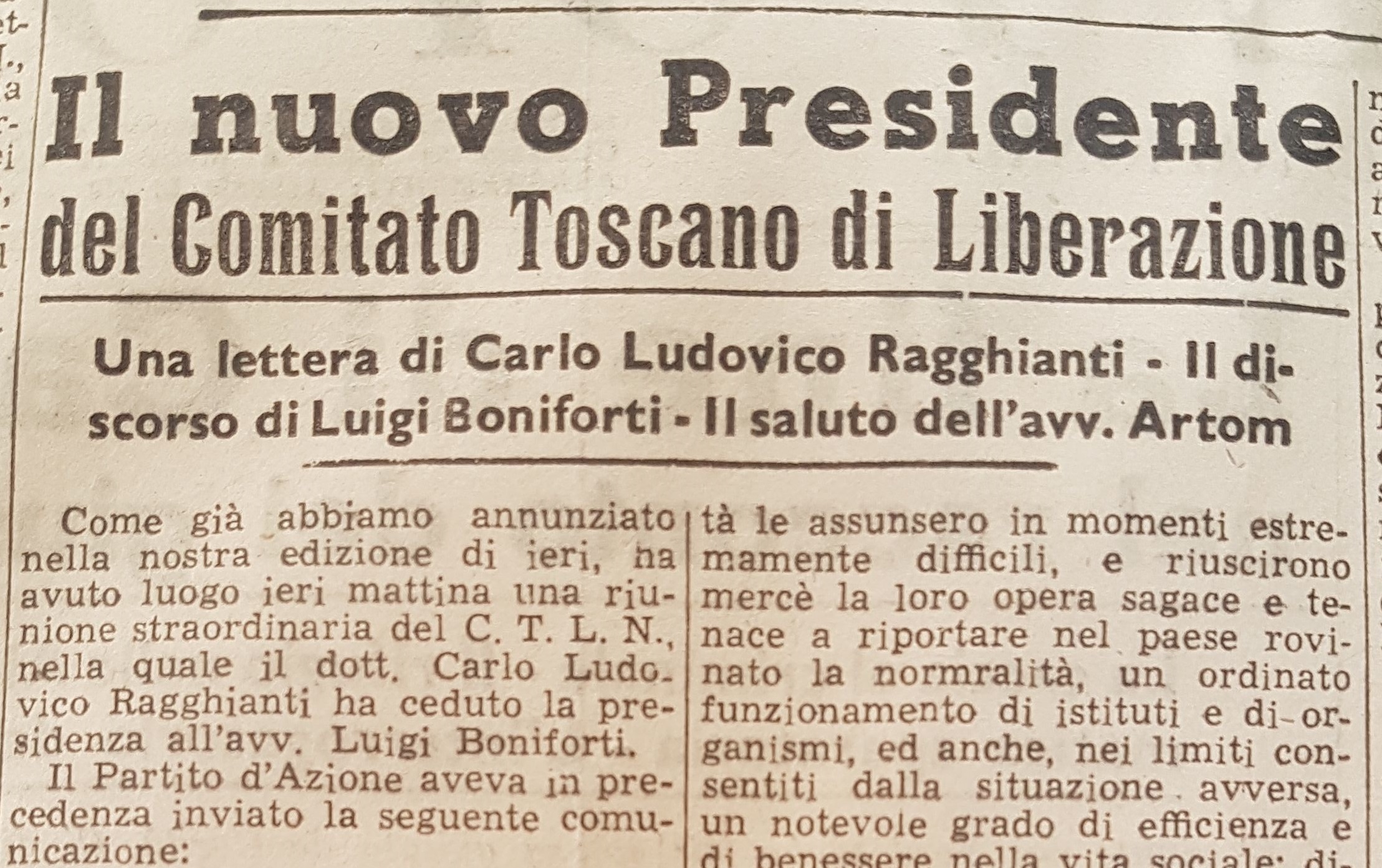

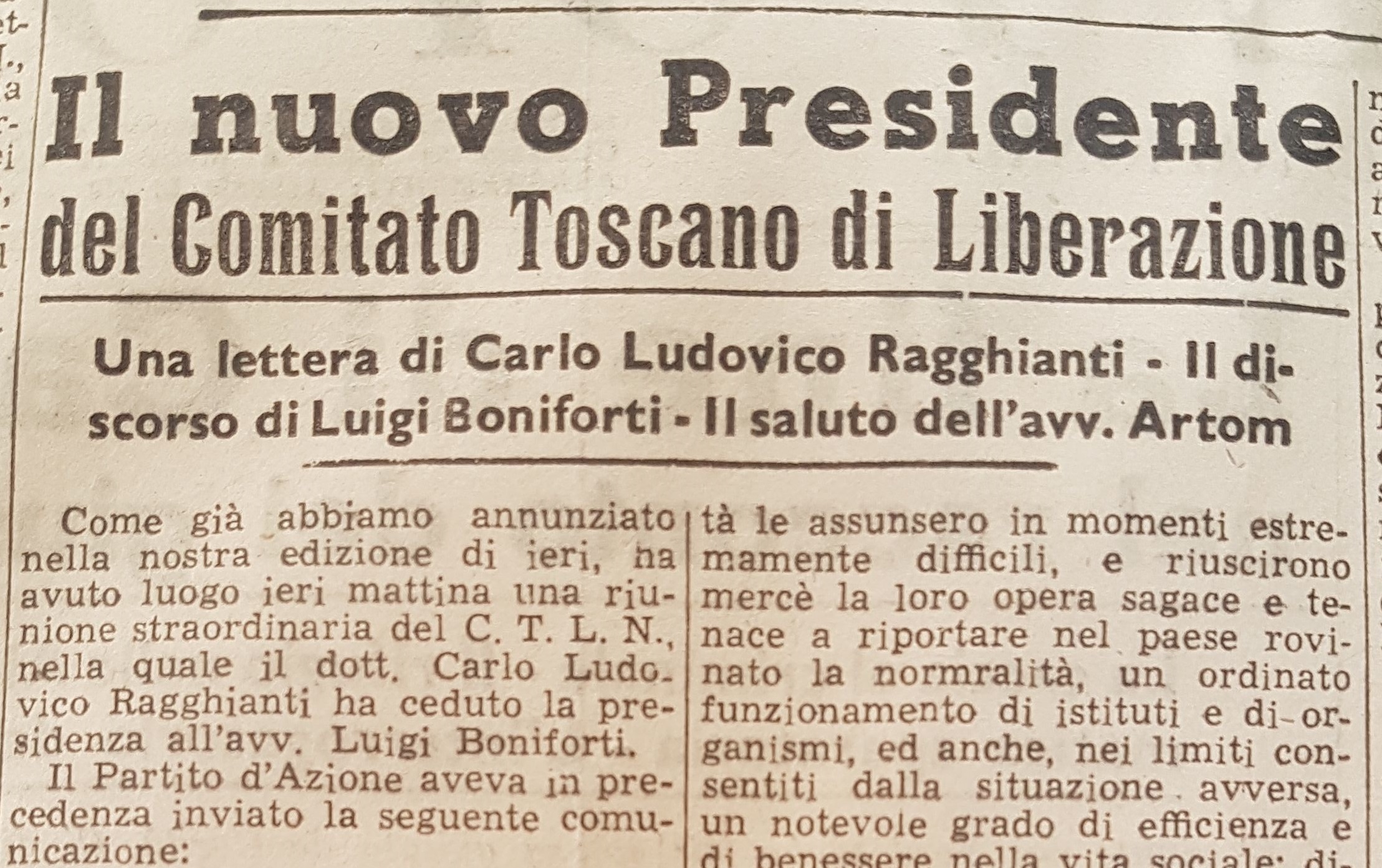

La “Nazione del Popolo” del 13 giugno 1945 annuncia il passaggio di consegne alla Presidenza del CTLN tra C.L. Ragghianti e Luigi Boniforti e pubblica la lettera di congedo di Ragghianti.

Tuttavia, una nuova crisi emerse in dicembre nel momento in cui l’avallo dato da Ragghianti alla decisione prefettizia di rimuovere dalla Sezione Provinciale per l’Alimentazione i due commissari nominati in precedenza dal CTLN in rappresentanza dei Partiti comunista e socialista, non trovò sanzione da parte della dirigenza azionista. La scollatura tra Ragghianti e il Partito d’Azione fiorentino si rifletté successivamente in occasione delle elezioni per il rinnovo della direzione di partito che si tennero a partire dal febbraio 1945 e che sancirono l’esclusione di Ragghianti dal comitato esecutivo. Delegittimato, il 3 aprile Ragghianti decise perciò di presentare le dimissioni dalla Presidenza del CTLN, benché l’esecutivo del Partito d’Azione decidesse di congelarle in attesa del completamento della Liberazione del paese (cfr. Materiale dalle Fonti). Le dimissioni infatti vennero ufficialmente accettate dal CTLN solo il 2 giugno successivo. Il 9, Ragghianti passò così le consegne a Luigi Boniforti, congedandosi su La Nazione del Popolo con una lettera carica di riconoscenza per tutti coloro che avevano reso possibile entro il CTLN «lo spirito di unità, di fraterna comprensione, di superamento del necessario dibattito politico in proposte e risoluzioni che hanno avuto per oggetto costante l’interesse generale del popolo».

Gli attriti emersi con l’esecutivo della sezione azionista fiorentina, anziché legati esclusivamente a dissonanze caratteriali con alcune personalità dirigenti (Codignola anzitutto), erano in realtà gli effetti di un progressivo allontanamento politico che Ragghianti aveva compiuto proprio nel corso della lotta di liberazione dalle posizioni liberal-socialiste, maggioritarie nel gruppo azionista fiorentino, per avvicinarsi a quelle di democrazia repubblicana proprie di Max Bauer, Ugo La Malfa e Ferruccio Parri. Questo processo di differenziazione – che in Ragghianti implicava il rifiuto delle derive impresse al partito dalle tesi di Emilio Lussu e dall’interpretazione propria di Codignola del Partito d’Azione come di una forza socialista di nuovo tipo – in occasione del congresso nazionale del Partito svoltosi a Roma nel febbraio 1946, portò il critico d’arte, assieme ai fiorentini Boniforti, Passigli, Niccoli e Giannattasio, a seguire gli scissionisti del gruppo di Parri e La Malfa entro il Movimento per la Democrazia repubblicana, nelle cui file Ragghianti si candiderà peraltro – ma senza successo – alle elezioni per la Costituente del 2 giugno 1946.

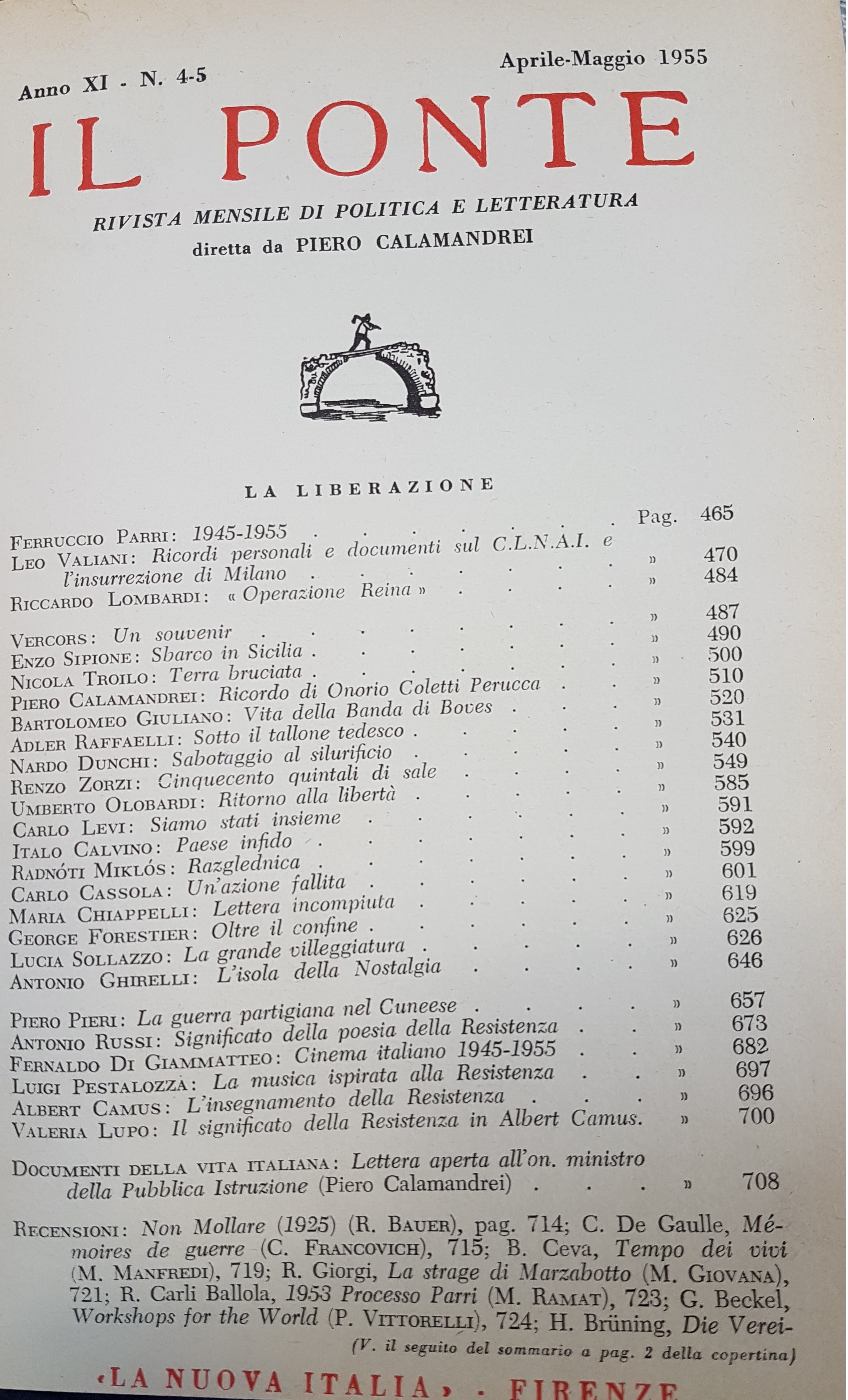

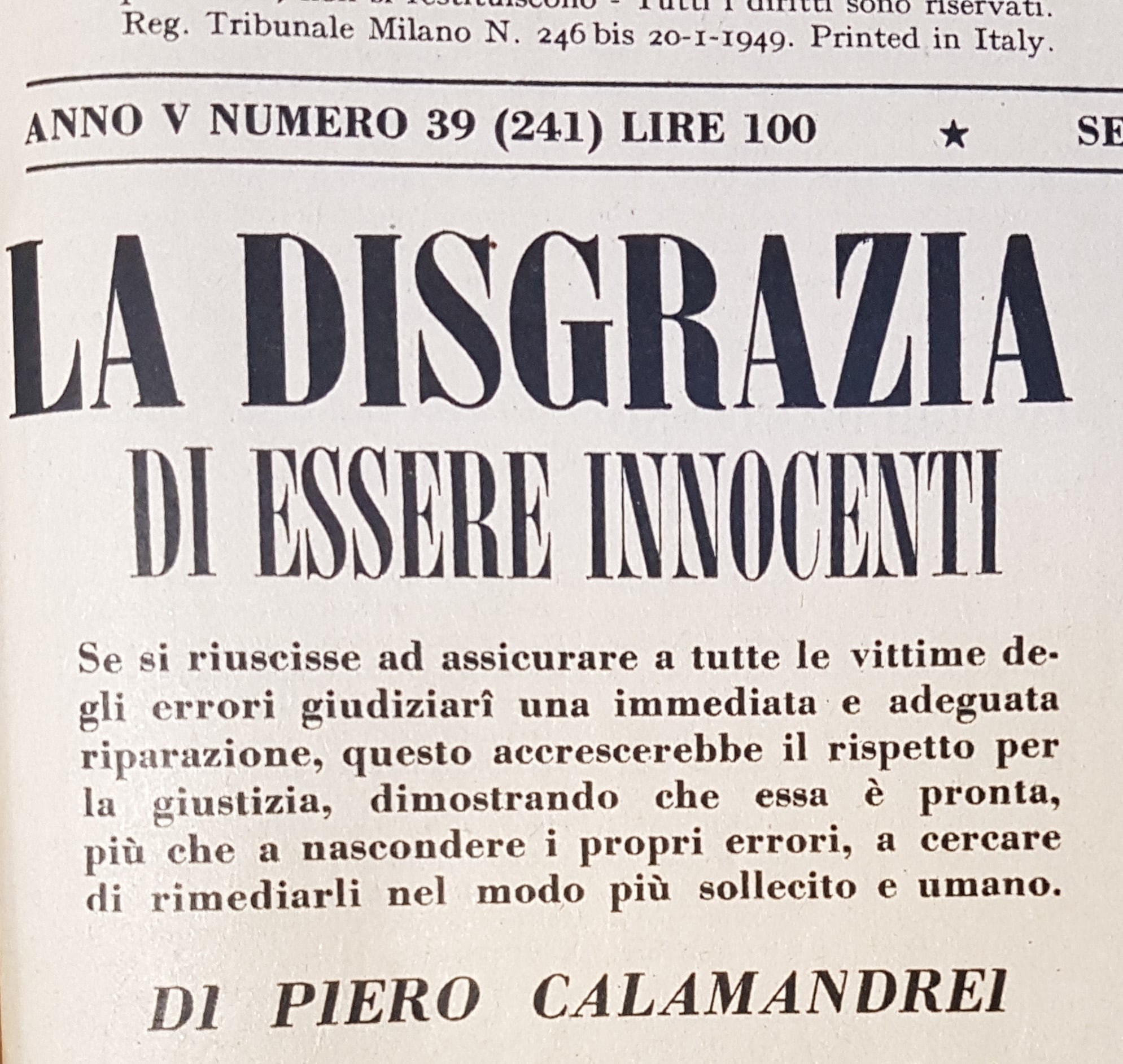

La mancata costituzionalizzazione delle funzioni di autogoverno regionale sperimentate dal CLN, la caduta improvvisa del governo della Resistenza di Ferruccio Parri, la fine dell’esperienza unitaria del Partito d’Azione – realtà alle quali Ragghianti aveva legato la propria aspettativa di una radicale rigenerazione del paese nel senso di una “rivoluzione democratica” – produssero in lui un crescente disincanto, acuito dal carattere conservatore del nuovo costrutto politico, sociale, economico e culturale sancito dalla nascita dell’Italia repubblicana, incapace, a suo giudizio, di segnare una reale discontinuità col passato regime e di condurre a compiutezza la democrazia nata dalla Resistenza. Lasciata la propria militanza politica per dedicarsi all’insegnamento e a un’appassionata attività di studio e di organizzazione culturale, Ragghianti avrebbe in seguito fornito amare riflessioni sulla compiutezza democratica dell’Italia repubblicana e sulla mancanza di un partito della Sinistra democratica (o meglio di una Terza Forza intesa nel solco della tradizione di Carlo Rosselli come veramente liberale e socialista) in grado di contrastare il progressivo polarizzarsi della vita politica nei due blocchi conservatori e “autoritari” del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana. Se in un suo libro di riflessioni politiche licenziato alla fine degli anni Settanta Ragghianti sentenziò con estrema amarezza il fallimento delle aspettative resistenziali, arrivando persino a qualificare i «trent’anni di regime repubblicano» come «più o meno eguali ai vent’anni fascisti», non mancò però di sottolineare comunque l’alto valore politico e morale che, nella speranza pur incompiuta di una radicale ristrutturazione democratica del paese, dopo tutto aveva significato l’esperienza autonomista del CTLN:

Firenze, nell’agosto 1944 – scriveva Ragghianti – dimostrò che il Cln, in quanto rappresentante legittimo e riconosciuto della popolazione, poteva imporre ordinamenti che non erano previsti dall’Amg, ordinamenti di autonomia e di poteri molto più ampi e capillari. E furono riconosciuti, sia pure con aspra lotta. (C.L. Ragghianti, Traversata di un trentennio. testimonianza di un innocente, Editoriale Nuova, Milano 1978, p. 16)

Bibliografia di riferimento:

P. Bagnoli, Carlo Ludovico Ragghianti. Il dovere della politica, I e II, in «Nuova Antologia» n. 2254, aprile-giugno 2010 e n. 2255, luglio-settembre 2010.

A. Becherucci, Carlo Ludovico Ragghianti dalla presidenza del CTLN al Movimento per la Democrazia repubblicana, in «Rassegna storica toscana» a. 54, n. 1, gennaio-giugno 2008.

C. Francovich, La Resistenza a Firenze, La Nuova Italia, Firenze 1975.

E. Panato, Il Contributo di Carlo L. Ragghianti nella Ricostruzione postbellica, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2013.

C.L. Ragghianti, Disegno della Lberazione Italiana, Vallecchi, Firenze 1975.

Id., Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della resistenza e della Liberazione, Neri Pozza, Venezia 1954.

Id., Traversata di un trentennio. Testimonianza di un innocente, Editoriale Nuova, Milano 1978.

S. Rogari, Carlo Ludovico Ragghianti, in P.L. Ballini (a cura di), Fiorentini del Novecento, 3, Polistampa, Firenze 2004, pp. 149-159

E. Rotelli (a cura di), La ricostruzione in Toscana dal Cln ai partiti, vol. I, Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, Il Mulino, Bologna 1980.

Articolo pubblicato nel marzo del 2018.