Un catanese sulle rive dell’Arno Giuseppe Motta dalla lotta antifascista al Movimento Comunità di Adriano Olivetti

La formazione e la scelta antifascista

Giuseppe Motta nasce a Belpasso in provincia di Catania il 10 agosto 1923 da Rosario e Filippa Grazia Serafica[1]. Dopo la maturità classica – conseguita nell’anno scolastico 1939-1940 al Liceo “M. Cutelli” di Catania – decide di continuare gli studi all’Università di Pisa, dove si iscrive al corso di laurea di Lettere e filosofia. Durante il primo anno frequenta, tra i diversi insegnamenti, le lezioni di letteratura italiana di Augusto Sainati[2], quelle di storia della filosofia e pedagogia di Guido Calogero[3], nonché quelle di storia del Risorgimento di Walter Maturi[4]. È uno studente modello che frequenta con assiduità le lezioni e la sua media di voti è alta. Tra il maggio del 1941 e il giugno 1943 sostiene dieci esami, l’ultimo dei quali in dottrine politiche è premiato con la lode[5].

Negli anni giovanili dell’Università conosce Lilia Borri[6], con la quale si sposerà alla fine della guerra e con lei sceglie di abbracciare gli ideali liberalsocialisti, condividendone la militanza nel Partito d’azione, formazione che a Pisa raccoglie consensi soprattutto nella élite intellettuale e studentesca. Sono suoi compagni di lotta gli avvocati Vittorio Galluzzi, Antonio Tozzi e Roberto Supino, l’insegnante e avvocato Piero Zerboglio, gli studenti universitari Giovanni Cottone e Iris Capitani, gli insegnanti Nora Giacobini, Gianna Donetti, Ugo Gimmelli e i medici Dino Martelli e Giulio Tito Sicca[7]. Risale a questi anni probabilmente anche il rapporto con Geno Pampaloni, anche lui laureatosi a suo tempo con il professor Luigi Russo e azionista convinto.

Dopo l’emissione del Bando Graziani per il reclutamento militare obbligatorio nel nuovo esercito della Repubblica Sociale delle classi 1923-1924-1925, emesso il 9 novembre 1943, Motta si rifugia, grazie all’aiuto di Lilia, nella fattoria della famiglia Borri, al Fichino, nei pressi di Casciana Terme, dove rimane fino al passaggio del fronte nell’estate del 1944.

Dopo la pausa del tragico attraversamento del fronte dalla città della Torre pendente, riprende gli esami nel dicembre del 1944, per concludere il suo iter di studi con la laurea, conquistata a pieni voti e con lode il 5 dicembre 1947, discutendo una ricerca sulla poesia di Pompeo Bettini, relatore della quale è il professor Luigi Russo[8].

Nel 1946, prima delle elezioni amministrative, è membro della Consulta comunale di Pisa e in questo periodo, con la propria compagna di vita, vive intensamente la stagione della nascita della democrazia nel Paese. Fra le varie iniziative che lo vedono impegnato, c’è anche quella della condivisione insieme a Piero Zerboglio, Francesco Tropeano e Oreste Lupi della redazione del «Corriere dell’Arno». In città il giovane siciliano, ormai pisano d’adozione, è protagonista di diverse iniziative culturali, animatore del Cine-club e collaboratore assiduo della casa editrice Nistri-Lischi, guidata in quel momento da Luciano Lischi con cui condividerà una sincera amicizia e un lungo sodalizio intellettuale[9].

Dopo la fine dell’esperienza del Pd’A, decide di aderire al PSI e si iscrive alla sezione “C. Cammeo” di Pisa, iniziando a collaborare a riviste e giornali di tendenza socialista e federalista, come «La Nuova Europa», diretta da Luigi Salvatorelli e Guido De Ruggiero, e «L’Italia socialista», diretta da Aldo Garosci[10].

In questi anni di ripresa dopo la guerra, Motta intraprende la carriera di insegnante alle Scuole medie, iscrivendosi anche alla CGIL nel sindacato di categoria. L’attività di insegnante negli anni 1946-47 non si limita solo alla Scuola dell’obbligo, ma si estende anche ai corsi di italiano e storia per geometri e ragionieri, organizzati dall’Associazione Reduci e Partigiani in collaborazione con la sezione dell’Unione Donne Italiane[11].

All’interno del PSI conosce e condivide la scelta socialista democratica di Giuseppe Romita e fa parte della corrente autonomista contraria ad un’alleanza stretta con il PCI. Non segue il gruppo di Saragat nella scissione di Palazzo Barberini del 1947, sperando di contribuire a mantenere l’unità dei socialisti all’interno del PSI. Quando però, nel maggio del 1949, la convivenza all’interno del partito diviene insostenibile e la corrente di Romita è messa all’angolo e lo stesso leader sospeso dall’organizzazione per sei mesi, nasce l’esigenza nei gruppi autonomisti di staccarsi definitivamente dal tronco del partito di Nenni, per lavorare ad un progetto di unione dei socialdemocratici. Motta, cui Romita guarda con fiducia, è eletto il 13 luglio 1949 nell’esecutivo nazionale del Movimento dei Gruppi socialisti autonomisti[12]. In questi mesi il gruppo di Romita lancia l’idea della riunificazione dei vari spezzoni socialdemocratici, come l’Unione dei Socialisti di Ivan Matteo Lombardo e Ignazio Silone, e la componente di sinistra fuoriuscita dallo stesso PSLI. Il progetto di Romita, condiviso da Motta, si concretizza con il Congresso di Firenze, che si svolge dal 4 all’8 dicembre 1949 e stabilisce la nascita del PSU (Partito socialista unitario)[13]. Motta è presente come delegato al Congresso nazionale, subito dopo è chiamato a Roma a ricoprire l’incarico di capo dell’Ufficio Propaganda e Segretario Generale della Consulta tecnica del Partito socialista unitario.

Trasferitosi a Roma con la moglie e il figlio, Filippo[14], nato da poco, abbandona l’insegnamento per avviarsi alla carriera di giornalista. È redattore di «Panorama socialista», giornale diretto da Giuseppe Romita, con il quale mantiene un forte legame di amicizia e collaborazione. L’impegno di lavoro negli uffici del PSU ha però termine in breve tempo. All’inizio della primavera del 1951, a causa della nuova fusione con il PSLI, che dà vita al Partito socialista sezione italiana dell’Internazionale socialista (PS-SIIS), che con il successivo congresso di Bologna del 3 gennaio 1952 prenderà il nome definitivo di PSDI, Motta è costretto, a causa degli scarsi mezzi finanziari del partito, a lasciare l’incarico e rimettersi alla ricerca di una nuova occupazione.

Trasferitosi a Roma con la moglie e il figlio, Filippo[14], nato da poco, abbandona l’insegnamento per avviarsi alla carriera di giornalista. È redattore di «Panorama socialista», giornale diretto da Giuseppe Romita, con il quale mantiene un forte legame di amicizia e collaborazione. L’impegno di lavoro negli uffici del PSU ha però termine in breve tempo. All’inizio della primavera del 1951, a causa della nuova fusione con il PSLI, che dà vita al Partito socialista sezione italiana dell’Internazionale socialista (PS-SIIS), che con il successivo congresso di Bologna del 3 gennaio 1952 prenderà il nome definitivo di PSDI, Motta è costretto, a causa degli scarsi mezzi finanziari del partito, a lasciare l’incarico e rimettersi alla ricerca di una nuova occupazione.

Accanto all’impegno politico nelle file del socialismo democratico, Motta – chiamato comunemente dagli amici Pippo – dal 1949 ha iniziato a collaborare con il neonato Movimento Comunità di Adriano Olivetti e con il Movimento federalista europeo di Altiero Spinelli, di cui diviene in breve tempo, per entrambe le organizzazioni, un abile tessitore di relazioni tra esponenti della cultura e della politica. Il mentore di questo rapporto è il suo professore e amico Guido Calogero, che lo presenta all’ingegnere di Ivrea. Nell’ambiente del Movimento Comunità conosce e stringe nuove amicizie, come quelle con Mario Caglieris[15], Riccardo Musatti[16], Umberto Serafini[17], Paolo Volponi[18], Stelio Zerbini, Bruno Zevi[19], Renzo Zorzi[20], e ritrova Geno Pampaloni quale responsabile dei servizi culturali e segretario generale del Movimento Comunità. Nel Movimento Comunità sono attratti diversi esponenti provenienti dalle file azioniste e socialiste, come lo stesso Motta, poi ritrovati intorno al giornale «Italia socialista», diretto da Aldo Garosci e uscito a Roma tra il 1947 e il 1949[21].

Il movimento politico ispirato da Olivetti si differenzia dalle altre correnti politiche allora in voga, non nascondendosi dietro un «astratto democraticismo», ma dichiarando e praticando una prassi politica imperniata, come ricorda lo stesso Motta, «in una nuova concezione istituzionale e sociale, che non può prescindere né dalla libertà né dalla giustizia, che pone come fine la persona umana, che non accetta lo Stato accentratore e burocratico, che riconosce come ente fondamentale di mediazione fra cittadino e Stato la Comunità concreta, che non giudica possibile la lotta per la democrazia locale disgiunta, quanto meno, da un assenso ideale alla lotta per la creazione di uno Stato federale supernazionale, contro il feudalesimo economico e il totalitarismo»[22].

Partecipa attivamente alla prima campagna politica del movimento per le elezioni del 1953, quella nota come “campagna contro la legge truffa”, che non risulta positiva dal momento che nessun rappresentante di Comunità viene eletto. La campagna è intensa e la DC, che teme la concorrenza nelle zone del canavese, si scatena contro il movimento anche perché Giuseppe Pella mal sopporta la presenza di Olivetti nel suo feudo di Biella. Valerio Ochetto, nella sua biografia dell’ingegnere, racconta un simpatico aneddoto relativo a Motta:

Per «vendicare» la copertura dei manifesti comunitari da parte degli attacchini DC, nottetempo, complici gli attivisti del PCI, trasforma lo slogan «Vota Pella-Mello» (segretario notabile DC) in «Vota Palle Molle»[23].

L’azione politica di Motta non è limitata solo al Canavese e al Piemonte, ma si dipana per gran parte della Penisola, giungendo fino alla terra natia. Il 23 maggio 1954 svolge una conferenza pubblica a Catania, nel salone del Palazzo Bruca, su La Sicilia e l’europeismo, nella quale oltre che proclamare la propria fede europeista, auspica la costituzione anche nella regione siciliana di sezioni del movimento federalista al fine di diffondere, anche nelle lande abbandonate da tutti i partiti politici, l’idea di un’Europa unita che sappia garantire la libertà e il progresso per tutti i popoli[24].

L’azione politica di Motta non è limitata solo al Canavese e al Piemonte, ma si dipana per gran parte della Penisola, giungendo fino alla terra natia. Il 23 maggio 1954 svolge una conferenza pubblica a Catania, nel salone del Palazzo Bruca, su La Sicilia e l’europeismo, nella quale oltre che proclamare la propria fede europeista, auspica la costituzione anche nella regione siciliana di sezioni del movimento federalista al fine di diffondere, anche nelle lande abbandonate da tutti i partiti politici, l’idea di un’Europa unita che sappia garantire la libertà e il progresso per tutti i popoli[24].

Nel frattempo, Romita – d’intesa con Saragat – riesce a riportare il PSDI nell’area di governo, per evitare una deriva a destra di stampo monarchico-conservatore e nelle elezioni di giugno del 1953 ritorna con il PSDI alla Camera dei deputati. Il rientro dei socialdemocratici nella maggioranza di governo permette a Romita, nel 1954, dopo la prima esperienza dall’epoca dei governi Parri e De Gasperi (1945-47), di assumere un nuovo incarico governativo ricoprendo nei tre anni successivi la carica di ministro dei lavori pubblici nei due governi di Mario Scelba e Antonio Segni.

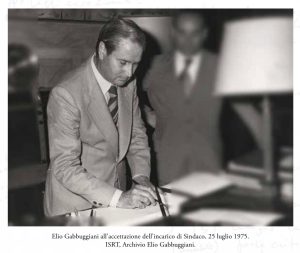

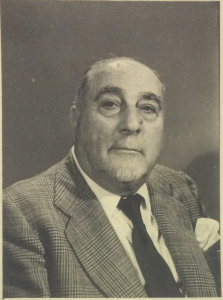

*** Nota alle immagini: tutte le illustrazioni provengono dall’Archivio personale di Giuseppe Motta

NOTE

[1] Biblioteca F. Serantini, Archivio storico [d’ora in poi BFS-AS], Carte Motta/Borri, fasc. Documenti personali, Estratto di nascita del Comune di Belpasso, 17 settembre 1949.

[2] Augusto Sainati (1886-1974), insegnante al Liceo scientifico di Pisa, nell’anno accademico 1940-41 sostituisce Luigi Russo alla cattedra di letteratura italiana nella Facoltà di Lettere tenendo un corso su “Il Rinascimento e i suoi problemi nella storiografia contemporanea”. È stato libero docente all’Università di Pisa dall’a.a. 1929-30 all’a.a. 1959-60, svolgendo anche incarichi di docente di Filologia romanza e di Storia della letteratura latina.

[3] Il rapporto dell’allievo con il professore rimarrà forte anche nei decenni successivi, lo testimonia la ricca corrispondenza ancora presente nell’archivio di Giuseppe Motta. Guido Calogero (1904-1986) è stato uno dei più importanti filosofi e intellettuali italiani del Novecento. Propugnatore della «filosofia del dialogo» e profondo conoscitore del pensiero greco, ha tenuto insieme per tutta la vita le due vocazioni della riflessione filosofica e dell’impegno civile. Educatore, inizia la sua militanza antifascista nel 1936, teorico del liberalsocialismo, esponente e tra i fondatori del Partito d’azione, è stato tra i promotori, nel 1955, del Partito radicale. La sua presenza nel dibattito pubblico, come difensore di una «visione laica della vita», trova espressione in una ricca attività pubblicistica. Tra le sue opere, La scuola dell’uomo (1939), Difesa del liberalsocialismo (1945), Logo e dialogo (1950), Filosofia del dialogo (1962). Calogero, nell’anno di arrivo a Pisa del giovane Motta, svolge una serie di lezioni dal titolo «Intorno al materialismo storico», inizialmente pubblicate in forma di dispense dal libraio Vallerini nel 1941 e poi raccolte nel volume La critica dell’economia e il marxismo, edito da La nuova Italia nell’aprile del 1944.

[4] Walter Maturi (1902-1961), storico e bibliotecario, giunge a Pisa nell’ottobre nel 1939 come docente incaricato di storia del Risorgimento della facoltà di Lettere, succedendo all’amico Carlo Morandi, trasferitosi a Firenze.

[5] BFS-AS, Carte Motta/Borri, fasc. Documenti personali, Libretto di iscrizione all’Università degli studi di Pisa, 1941-1947.

[6] Lilia, Maria, Assunta, Livia, Giuseppina, Mercedes Borri nasce a Pisa il 9 maggio 1922 da Celso ed Elvira Pacchi. Le nozze vengono celebrate l’8 gennaio 1948. BFS-AS, Carte Motta/Borri, fasc. Documenti personali, Certificato di matrimonio, Comune di Pisa, Ufficio di Stato civile, 8 gennaio 1948. Livia Borri, laureata in Lettere e filosofia all’Università di Pisa, è stata docente di materie letterarie presso istituti di educazione secondaria di Roma e Pisa. Sono a sua cura alcuni volumi come L’insurrezione di Milano e la successiva guerra di Carlo Cattaneo (Loescher, 1968) e I socialisti. Memorie, Lettere e Documenti del primo Socialismo italiano (Loescher 1970). Dopo l’adesione giovanile al Partito d’azione è stata iscritta fino alla sua morte al PCI, dove ha ricoperto diversi incarichi nella Federazione di Pisa, fra i quali membro del Comitato federale e responsabile della Commissione culturale. È stata assessore alla cultura del Comune di Pisa tra il 1970 e il 1975 e Presidente del Teatro Verdi. Muore prematuramente per un male incurabile a Pisa il 13 maggio 1976.

[7] Il Partito d’azione a Pisa può annoverare tra le sue file Cesare Salvestroni, uno degli eroi della Resistenza locale. Nato a Pisa nel 1897, Salvestroni si è diplomato agrimensore e si è iscritto alla Scuola superiore di medicina veterinaria dell’Università di Pisa. Sottotenente del Genio guastatori nella Prima guerra mondiale, dopo la rotta di Caporetto cade prigioniero degli austriaci. Dal 25 ottobre 1917 al 28 novembre 1918 è rinchiuso nel campo di concentramento militare di Mauthausen. Per il suo comportamento durante il Primo conflitto mondiale è decorato con Croce al Merito. Dopo la laurea in medicina veterinaria, nel 1921 è nominato assistente di ruolo della cattedra di zootecnia, ma il 31 dicembre 1927 è costretto alle dimissioni per aver rifiutato la tessera del PNF. Animatore dell’antifascismo clandestino, diviene responsabile della Giunta militare del Comitato di liberazione nazionale provinciale, dove rappresenta il Partito d’azione. Catturato una prima volta è recluso nel carcere di San Matteo dal 22 al 31 ottobre 1943. Nel maggio 1944 è nuovamente arrestato da una pattuglia tedesca iniziando così il suo calvario: torturato perché si rifiuta di fare i nomi dei suoi compagni, all’inizio è rinchiuso nel carcere di Firenze delle Murate, poi nel campo di concentramento di Fossoli-Carpi fino a quando viene trasferito nel campo di concentramento di Mauthausen e poi nel sottocampo di sterminio di Ebensee/Mauthausen, dove trova la morte il 2 marzo 1945.

[8] Pompeo Bettini, poeta e scrittore, drammaturgo, poeta e traduttore italiano di idee socialiste, nasce a Verona il 1° maggio 1862 e muore a Milano il 15 dicembre 1896. La sua opera poetica (Versi ed acquerelli, 1887; Poesie, 1897) venne rivalutata dal Croce e resta a indicare un itinerario senza salti dal gusto della scapigliatura a quello del crepuscolarismo. Nell’archivio Motta sono conservate sull’argomento uno scambio di lettere, risalenti al 1945, tra il giovane studente e il grande filosofo italiano. BFS-AS, Carte Motta/Borri, fasc. Pompeo Bettini, G. Motta, La poesia del Bettini, tesi di laurea, Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere, a.a. 1946-47, Relatore, prof Luigi Russi. Cfr. Le poesie di Pompeo Bettini, a cura e con introduzione di Benedetto Croce, Bari, Laterza, 1942. Inoltre, G. Baroni Palli, La poesia di Pompeo Bettini, in «Convivium», vol. 35, n. 1, 1967.

[9] Luciano Lischi (1925-2010) dopo l’esperienza della guerra si laurea in giurisprudenza nell’Ateneo pisano nel 1948. Giornalista, istruttore e fotografo subacqueo – con cui Motta condivide la passione per il mare –, viaggiatore, ha ricoperto incarichi legati all’attività editoriale e alle battaglie in difesa dei diritti dell’ambiente e dei beni culturali, partecipando a numerosi congressi e iniziative culturali in Italia e all’estero. La storica casa editrice pisana, fondata alla fine del 18. secolo, conquistò la notorietà nei primi anni del dopoguerra grazie non solo al gruppo di intellettuali e scrittori, come Carlo Cassola, Giorgio Bassani e Giuseppe Dessì, che riuscì ad attrarre intorno alle proprie attività ma anche per alcune scelte editoriali originali come la pubblicazione del Dizionario della paura, curato da Ruggero Zangrandi e Marcello Venturoli, che ebbe due edizioni in poco tempo, vinse il Premio Viareggio nel 1951 e riscosse un notevole successo negli ambienti laici e antifascisti. In quegli anni Luciano Lischi, grazie proprio alla collaborazione con Motta, rilancia la rivista letteraria della casa editrice modificandole il nome in «La Rassegna: mensile di arte, letteratura, bibliografia» dall’originale prima serie di «…E chi non sa su danno: rassegna bibliografica», pubblicata tra il 1932 e il 1950. Lischi sempre grazie alla amicizia con Motta negli anni a cavallo del decennio 1950/60 lancia la collana “Il Castelletto”, diretta da Niccolò Gallo, conosciuto tramite l’amico siciliano. Sulla storia della famiglia Lischi si v. L. Lischi, Nonne e zie in Abissina. Storie di famiglia, Pisa, Natale 2009.

[10] Motta collabora saltuariamente anche con i periodici «La Voce repubblicana» di Roma – usando lo pseudonimo “Il segnalinee”, «Il Giornale» di Napoli, «Il Nuovo corriere» di Firenze, «La Gazzetta» di Livorno, «Lotta socialista», settimanale del PSU, e alle riviste «Delta, «Paesaggio», «Lo Spettatore italiano» e «Paragone». Successivamente collabora, con lo pseudonimo di Renzo Sabrato, al periodico «Il Risorgimento socialista» pubblicato a Roma dal giugno 1951 da Aldo Cucchi e Valdo Magnani, ex comunisti fuorusciti dal PCI, con il supporto di Carlo Andreoni, Riccardo Cocconi, Lucio Libertini, Vera Lombardi, Giuliano Pischel e altri socialisti raccolti nel MLI (Movimento dei lavoratori italiani) che poi nel 1953 si trasformerà in USI (Unione socialista indipendente).

[11] BFS-AS, Carte Motta/Borri, Dichiarazione della Sez. provinciale di Pisa dell’UDI, 15 giugno 1948.

[12] Cfr. L’Esecutivo nazionale, «Panorama socialista», n. s., 5 ottobre 1949, p. 1.

[13] Cfr. G. Averardi, I socialisti democratici: da Palazzo Barberini alla scissione del 4 luglio 1969, Milano, SugarCo, 1977.

[14] Filippo, Celso, Rosario, Matteo nasce il 17 maggio 1950. BFS-AS, Carte Motta/Borri, fasc. Documenti personali, Certificato di nascita del Comune di Pisa, 18 settembre 1950. Il 22 settembre 1954 nascerà Rosaria, la secondogenita della famiglia Motta/Borri.

[15] Mario Caglieris (1927-2010), figlio di un ferroviere piemontese socialista ed idealista e di una maestra d’origine toscana, dopo gli studi proficui in materie letterarie incontra Adriano Olivetti con cui condividerà sia l’impegno del Movimento Comunità sia quello culturale e d’impresa ricoprendo incarichi di responsabilità. Lascia l’Olivetti dopo l’entrata di Carlo De Benedetti non condividendo la nuova politica aziendale.

[16] Riccardo Musatti (1920-1965) è stato militante nel Partito d’Azione, giornalista e storico dell’architettura moderna, nonché membro dell’Istituto nazionale di Urbanistica, e collaboratore di diversi periodici, tra cui «L’Italia libera» e «L’Italia socialista». Negli anni cinquanta, Musatti ha concentrato i suoi studi sulla situazione dell’Italia meridionale, con particolare attenzione alla Basilicata e alla città di Matera. Tra i più stretti e fidati collaboratori di Adriano Olivetti, ha fatto parte del comitato esecutivo del Movimento di Comunità. La via del Sud, che rimane il suo libro più importante, venne pubblicato dalle Edizioni di Comunità nel 1955 e ristampato nel 1958 con l’aggiunta del capitolo «Postilla e conclusione».

[17] Umberto Serafini (1916-2005) è stato uno tra i principali protagonisti del federalismo italiano. Laureato in Filosofia a Roma, è stato tra i fondatori, con Altiero Spinelli e altri, dell’Istituto Affari Internazionali. A fianco di Adriano Olivetti ricoprì un ruolo direttivo per il Movimento Comunità e, dopo il 1962, è stato a lungo Presidente della Fondazione dedicata all’opera dell’imprenditore, e politico, di Ivrea. Cfr. U. Serafini, Adriano Olivetti e il Movimento Comunità, Roma, Edizioni di Comunità, 2015.

[18] Paolo Volponi (1924-1994), si laurea in legge e nel 1948 pubblica il suo primo libro di poesie, Il ramarro. Nel 1950 conosce Adriano Olivetti, collaborando al Movimento Comunità e nel 1956 entrerà nell’azienda di Ivrea dove in pochi anni raggiunge i massimi livelli dirigenziali.

[19] Bruno Zevi (1918-2000), dopo aver studiato alla Sapienza di Roma e all’Architectural Association di Londra, si è laureato in architettura presso la Harvard Graduate School of Design, presieduta da Walter Gropius. Tornato in Europa, ha partecipato alla lotta antifascista nelle file del Partito d’azione. Nel dopoguerra ha promosso l’Associazione per l’Architettura Organica (Apao) e «Metron. Rivista internazionale di architettura». Negli anni cinquanta è tra i più stretti collaboratori di Olivetti sulle questioni legate alla nuova urbanistica. È stato professore ordinario di Storia dell’architettura a Venezia e a Roma, vicepresidente – sin dalla fondazione nel 1959 – dell’Istituto Nazionale di Architettura (Inarch) e presidente del Partito Radicale. È stato inoltre segretario generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) e deputato al Parlamento.

[20] Renzo Zorzi (1921-2010), partecipa alla Resistenza nelle file del Partito d’azione del basso veronese e per il suo valore verrà insignito della medaglia d’argento. Nel secondo dopoguerra si laurea in letteratura francese con Diego Valeri e nel 1947 si trasferisce a Torino dove conosce molti intellettuali, fra cui Giacomo Noventa, Cesare Pavese, Alessandro Galante Garrone e Adriano Olivetti. Quest’ultimo incontro sarà per lui decisivo. Accetta l’offerta di Olivetti e si trasferisce a Milano per curare la rivista «Comunità», cui Olivetti desidera dare un’impronta più politica e meno letteraria. Dal 1956 avrà anche la responsabilità delle Edizioni di Comunità, la casa editrice fondata da Olivetti. Dopo la morte improvvisa e prematura di Olivetti nel 1960, Zorzi assumerà la direzione della rivista «Comunità» e dell’omonima casa editrice che manterrà fino agli anni ’80.

[21]Cfr. V. Ochetto, Adriano Olivetti, Milano, A. Mondadori, 1985, pp. 163-164.

[22] Cfr. B. Caizzi, Camillo e Adriano Olivetti, Torino, UTET, 1962, p. 347. Sulla sua esperienza nel Movimento comunità e i suoi rapporti con Olivetti Motta ha rilasciato un’intervista a un gruppo di studenti torinesi il 30 ottobre 1995. Copia dell’intervista è conservata nell’archivio digitale della Biblioteca F. Serantini.

[23] Cfr. V. Ochetto, Adriano Olivetti, cit., p. 245.

[24] G. Motta, La Sicilia e l’europeismo, Catania, Movimento federalista europeo, Centro regionale siciliano, 1954.