Giulia Faldi: un’antifascista nelle carte del Casellario Politico Centrale

Le carte del Casellario Politico Centrale rappresentano una fonte imprescindibile per lo studio delle norme e delle modalità fasciste di sorveglianza politica. Inaugurato in piena età crispina con la circolare 5116 del 25 maggio 1894, l’allora Servizio Schedario nacque come strumento di controllo e di repressione del sovversivismo anarchico e socialista. Un’istituzione coercitiva che, con l’avvento del regime, si avvalse di un inquadramento sempre più rigido e strutturato, passando da mero archivio ad ufficio autonomo sotto le dipendenze della I sezione della Divisione affari generali e riservati della P.S. Come recentemente osservato da Gianluca Fulvetti, fu durante la fase di costruzione dello “stato totalitario” che «questo sistema venne integrato dal fascismo con gli strumenti repressivi previsti dalla sua legislazione eccezionale»1; di conseguenza – riprendendo le parole di Andrea Ventura – ai «rapporti prettamente descrittivi delle prime segnalazioni si aggiunsero delle informative standardizzate e un sistema di controllo periodico capace di abbracciare l’intera vita del sorvegliato e di arrivare […] in ogni angolo del pianeta»2.

Dal punto di vista della ricerca, tuttavia, l’esame della dimensione repressiva costituisce solo una faccia della medaglia. Un’importanza analoga, se non superiore, è relegabile a due campi d’indagine distinti ma convergenti: quello degli antifascismi e quello degli antifascisti. Certo, sarebbe impossibile riassumere in poche righe un dibattito storiografico complesso e di lunga durata. Ciononostante, nel tentativo di ricostruire le molteplici forme di opposizione al regime, è doveroso sottolineare quanto e come una lettura critica dei fascicoli del CPC (che si chiudono con il 1943) possa consegnare agli studiosi importanti indicazioni al riguardo. In questa sede ne evidenzierò due, le più significative al fine di problematizzare la vicenda posta al centro della disamina.

Anzitutto, l’importanza della relazione tra spazio (inteso come spazio di controllo politico) e luogo (inteso come perimetro geografico)3. Negli ultimi anni è stata sottolineata la necessità di un confronto più attento fra la dimensione locale del fascismo e quella del regime a livello nazionale4. Un’indicazione volta a comprendere meglio le vicendevoli influenze tra centro e periferia, analizzando in chiave bilaterale l’eterogeneità delle dinamiche provinciali e le specificità del controllo sociale. Le carte del CPC, da questo punto di vista, assumono le vesti di un duplice osservatorio privilegiato: da un lato, se integrate con i fascicoli delle questure locali o con gli interrogatori, le sentenze e i rapporti provenienti dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e dai tribunali penali, possono aiutare a scavare nelle continuità e nelle rotture dei fascismi locali5; dall’altro, attraverso le inedite angolature socio-economiche, politiche e conflittuali rinvenibili dalla documentazione, forniscono un mezzo rilevante per esaminare da vicino gli sviluppi territoriali – non sempre omogenei – dell’antifascismo.

Si colloca qui la seconda linea di ricerca, quella relativa agli antifascisti. Un universo complesso nel quale i fascicoli del CPC divengono una bussola in grado di svelare, oltreché il «profilo e la mentalità delle istituzioni e dei dipendenti pubblici preposti alla sorveglianza e alla repressione del dissenso, […] le voci dirette, e dal basso»6 del sovversivismo. Certo, non si può attribuire alle carte una completezza che, in alcuni casi, si smarrì nella fitta rete intrecciata dalle sacche d’opposizione. È comunque possibile cogliervi la trasversalità dell’antifascismo, le differenze tra «antifascismo popolare» e «antifascismo politico», le traiettorie e le forme del fuoriuscitismo antifascista e occupazionale (soprattutto verso la Francia e il Belgio, ma anche verso il Sud America e i richiami della Guerra civile spagnola), fino a ricostruire vicende talvolta lacunose e incomplete, ma in grado di fornire preziosi dettagli sui percorsi di uomini e donne sovente destinati a giocare un ruolo di primo piano anche nella Resistenza e nella costruzione dell’edificio repubblicano7.

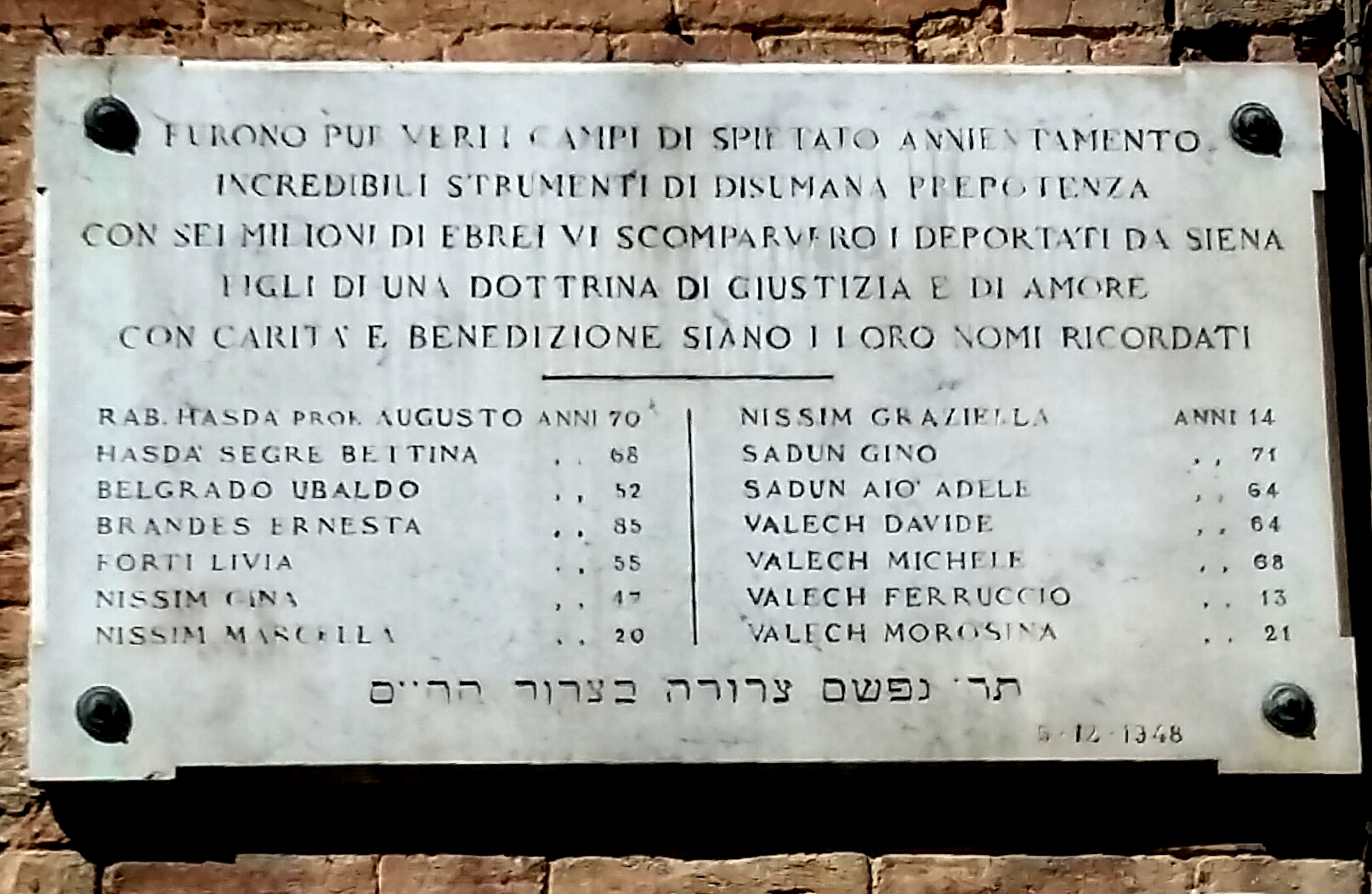

Nelle pieghe di un sistema capillare e sterminato, però, a risaltare è soprattutto la latenza (per diversi motivi) di due corpi socio-politici: quello degli antifascisti cattolici e quello delle antifasciste8. Ci concentreremo qui sul secondo aspetto, inerente alle donne marginalizzate dalle attenzioni poliziesche e relegate dal regime al ruolo di «angeli del focolare domestico». Scendendo repentinamente nel contesto pistoiese, nel database del CPC ne troviamo infatti sole 45 su un totale di 1.468 schedati9. Tra queste, c’è Giulia Faldi. Nata a Monsummano10 il 30 luglio 1899 dal padre Giulio e da Guglielma Bartoletti, fin dall’adolescenza si trovò a vivere una realtà animata da forti tensioni conflittuali. Nella cornice di un’area segnata dalla piccola proprietà terriera, dove a poderi parcellizzati e spesso concessi a mezzadria si sommavano fattorie di piccole-medie dimensioni (non di rado di proprietà nobiliare) collocate nella zona tra Tizzana e Monsummano11, prese parte attiva alle manifestazioni organizzate dal movimento socialista bracciantile. A confermalo era un’accurata relazione rilasciata il 28 ottobre 1926 dalla prefettura di Lucca, nella quale la Faldi – attraverso un lessico fortemente ideologizzato – veniva definita una «attiva comunista»:

La predetta è cresciuta in una famiglia di sovversivi. Il padre fu per vari anni acceso socialista e tuttora professa false idee. Il fratello è tuttora un sovversivo irriducibile per cui la Faldi Giulia sin da giovinetta si dette al sovversivismo. Essa organizzò e presiedette comizi e riunioni; benché abbia poca cultura (avendo frequentato solo la scuola elementare) è abbastanza intelligenze e loquace, ed è stata una assidua propagandista specie nelle campagne fra le masse di contadini. In ogni agitazione e manifestazione sovversiva che veniva organizzata in paese essa era sempre presente e fra le persone più accese. Non risulta sia stata mai arrestata o denunciata all’autorità giudiziaria, però è stata più volte richiamata al dovere dai vari comandanti della stazione di Monsummano e da funzionari […] dell’ordine pubblico. Dopo l’avvento del fascismo fu costretta a troncare la sua propaganda sovversiva e a rimanere in casa molto riservata12.

Nelle carte del CPC, tuttavia, non c’è traccia del padre. Si trovano invece pochissime informazioni sul fratello Gino, muratore di undici anni più grande. Esponente di zona e militante «nella parte estremista del partito socialista», egli prese «parte attiva a tutte le manifestazioni sovversive del secondo dopoguerra» quando fu «candidato al Consiglio comunale e provinciale».

Denunciato nel 1921 e poi prosciolto in Camera di consiglio dalle accuse di tentato omicidio, bancarotta fraudolenta e «apologia di reato e di delitto contro i poteri dello Stato per professe idee comuniste», con l’avvento del fascismo fu sottoposto ad un controllo sempre meno stringente, frutto di un «contegno riservato» e di rari richiami13. Un trattamento ben diverso rispetto a quello riservato alla sorella, assieme alla quale – in seguito alla scissione di Livorno del 21 gennaio 1921 – aveva aderito al Partito comunista d’Italia. Il motivo non era da ricercare solo nella febbrile attività politica della Faldi, ma piuttosto in una delle poche circostanze ritenute inderogabili dal regime per sorvegliare una donna: il suo legame affettivo con un antifascista di spicco. Non era un caso che, nonostante i precedenti, la prima segnalazione su Giulia Faldi fosse arrivata solo nel 1923, indicata come «assidua propagandista […] fra le donne» . E non era un caso che il vasto fascicolo a lei riservato riportasse spesso informazioni sul marito: il comunista Fulvio Zamponi14.

[continua]

Federico Creatini si è laureato all’Università di Pisa nel 2015 e ha conseguito il dottorato in Storia contemporanea presso l’Università di Bergamo nel 2019. Attualmente è borsista post-doc presso l’Università di Pisa, dove svolge anche la funzione di cultore della materia. Ha all’attivo numerosi articoli e contributi; nel 2019 è stata pubblicata la sua prima monografia, «Dalla fabbrica alla città. Conflitto sociale e sindacato alla Cucirini Cantoni Coats di Lucca (1945-1972)», Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca.