Roccastrada 1921. Un paese a ferro e fuoco

* Il 1921: lo squadrismo alla conquista della Maremma

La Toscana è annoverata tra le regioni chiave per comprendere la nascita del fascismo, che com’è noto prese forma nei tre anni che precedettero la marcia su Roma del 1922. Il 1921, in particolare, rappresentò per la Maremma come per le altre zone della regione, il momento culminante del fenomeno squadrista, che del fascismo movimento politico fu il braccio armato: a partire dall’assassinio a febbraio del 1921 del sindacalista comunista Spartaco Lavagnini, le violenze degli squadristi, irradiandosi da Firenze, si susseguirono feroci in tutta la Toscana; vi si distinsero molti “avventurieri” fiorentini, fondatori dei primi fasci nelle province di Arezzo, Siena, Livorno e Grosseto (primo in provincia di Grosseto fu presumibilmente quello di Ravi nel novembre 1920).

I fascisti “forestieri” circolavano in regione per dare coraggio agli elementi locali, ma soprattutto per suscitare disordini che potessero costituire quella “provocazione” necessaria come pretesto per una sistematica campagna di occupazione del territorio (che via via veniva indicato come da “purificare”, “spurgare”, “bonificare”). La modalità di azione degli squadristi era quella delle cosiddette “spedizioni punitive”, che miravano alla devastazione delle sedi e dei luoghi di aggregazione dei partiti (principalmente il Partito socialista) e alla intimidazione degli avversari politici. Una modalità che descrive perfettamente la violenza fascista che si scatenò sulla città di Grosseto fra il 27 e il 30 giugno 1921, su Orbetello il 10 luglio e su Roccastrada il 24.

I fascisti “forestieri” circolavano in regione per dare coraggio agli elementi locali, ma soprattutto per suscitare disordini che potessero costituire quella “provocazione” necessaria come pretesto per una sistematica campagna di occupazione del territorio (che via via veniva indicato come da “purificare”, “spurgare”, “bonificare”). La modalità di azione degli squadristi era quella delle cosiddette “spedizioni punitive”, che miravano alla devastazione delle sedi e dei luoghi di aggregazione dei partiti (principalmente il Partito socialista) e alla intimidazione degli avversari politici. Una modalità che descrive perfettamente la violenza fascista che si scatenò sulla città di Grosseto fra il 27 e il 30 giugno 1921, su Orbetello il 10 luglio e su Roccastrada il 24.

Dino Perrone Compagni

«A Civitavecchia tuona il cannone. L’Umbria è in fiamme. In tanti altri paesi divampa la guerra civile. Dopo la disfatta elettorale il fascismo grida: “Ora viene il bello!”» si legge su “Il Risveglio”, settimanale socialista maremmano, nel maggio del 19211. Anche in Maremma, nella primavera del 1921, le “gite di propaganda” si susseguirono ai margini della provincia (una prima di fascisti senesi colpì Monterotondo, Montieri, Gerfalco e Travale, mentre una spedizione guidata dall’empolese Romboli fu organizzata a Santa Fiora e Bagnore). Il capoluogo veniva progressivamente accerchiato, prossimo obiettivo predestinato: fu nella seconda metà di giugno che il marchese Dino Perrone Compagni, segretario politico del fascio di Firenze, preparò la “conquista” di Grosseto con l’invio di “13 pellacce” (fra cui il famigerato squadrista Dino Castellani), a cui si unirono immediatamente altri fascisti fiorentini, provenienti da Foiano della Chiana e già alloggiati in città presso l’Hotel Bastiani.

Dal diario di uno squadrista toscano, Mario Piazzesi, che partecipò a quella prima incursione si legge

“si sarebbe andati nella città tabù, che se da Carrara a Perugia, da Spezia alla Romagna Toscana, le piane e i monti erano stati arati in lungo e in largo dalle nostre scorribande, Grosseto piantata lì in mezzo alle paludi, in quella Maremma che sembrava rimasta ai tempi di Gasparone, era o almeno appariva intangibile. E tutti rossi nella piana malarica: rosso il comune, rossa la provincia, rossi i combattenti, i repubblicani più spinti degli stessi comunisti”2.

Squadristi grossetani (fonte: La Maremma, numero sul ventennale della fondazione dei fasci di combattimento)

Il 27 giugno 1921, si ebbero i primi scontri a Grosseto tra gli squadristi e i “sovversivi” locali, ma fu con l’arrivo dei rinforzi, che conversero da tutta la Toscana, e con la morte in uno scontro individuale di un fascista, il giovane senese Rino Daus, che Grosseto diventò un vero e proprio campo di battaglia: circa 700 camicie nere devastarono non soltanto le sedi del partito socialista, comunista e repubblicano, insieme alla Camera del Lavoro e alla Lega dei Terrazzieri, ma anche luoghi di ritrovo dei “sovversivi” e la tipografia de “Il Risveglio” (un fatto eclatante, quest’ultimo, che costrinse da quel momento i socialisti grossetani a organizzare i propri mezzi di diffusione fuori dalla Maremma)3. Furono presi di mira i “rossi” più noti, dispensate per strada bastonature e olio di ricino. Seguì una surreale scena: in una città ormai terrorizzata, Dino Castellani costrinse all’esposizione del tricolore dalle finestre e, “in espiazione dei misfatti rossi”, fece inginocchiare le camicie nere e la popolazione cittadina in Piazza del Duomo in un’imponente manifestazione in onore di Rino Daus4. Vi furono vittime e numerosi feriti, prima che i fascisti ripartissero, non mancando di provocare incidenti sulla via del ritorno a Roccastrada, Montorsaio, Sasso d’Ombrone e Scansano. A quei fatti seguì qualche giorno dopo l’analoga “conquista” di Orbetello.

** La strage di Roccastrada del 24 luglio 1921

Archivio Niosi, Panorama di Roccastrada

Culmine di quell’estate di sangue, però, fu l’efferata strage di Roccastrada. La spedizione squadrista del 24 luglio sul paese è un esempio chiaro di quell’inedito tipo di operazioni che definiscono le fasi iniziali della presa di potere da parte del fascismo: incursione in camion di gruppi di squadristi, provenienti anche da località distanti, che si concentrano nei diversi paesi per devastarne i luoghi simbolo e colpire le case dei “bolscevichi”, tentando la conquista delle amministrazioni “rosse”. Una spedizione punitiva contro obiettivi precisi, in questo caso contro la Roccastrada “roccaforte rossa”, e in primis contro il suo sindaco socialista Natale Bastiani.

Il piccolo Comune delle Colline metallifere era stato oggetto dell'”attenzione” fascista già nell’aprile del 1921: contro il paese si appuntavano infatti da tempo le ire dell’Agraria e degli elementi fascisti, che avevano accolto con sdegno il successo elettorale clamoroso registrato dal partito socialista alle elezioni amministrative del 1920. Bersaglio diretto fu proprio l’amministrazione comunale, nella figura del sindaco Natale Bastiani, che nell’aprile del 1921 aveva ricevuto una prima intimidazione dal segretario politico di Firenze dei fasci di combattimento, Dino Perrone Compagni: in un telegramma, altezzoso e irridente, questi pretendeva da Bastiani le dimissioni, pena l’assumersi, “in caso contrario, ogni responsabilità di cose e di persone”5.

Dante Nativi

Per comprendere la vicenda è utile tornare ai fatti che nell’ottobre del 1920 avevano insanguinato il vicino Comune di Civitella Marittima. Lì si trovava la villa dell’agrario Ferdinando Pierazzi, possidente terriero che in Maremma era stato uno dei pochi a rifiutare la rinegoziazione dei patti colonici negli anni dei moti contadini e che diventerà in seguito uno dei principali esponenti del fascismo provinciale. La contrapposizione fra Pierazzi e la Cooperativa agricola di produzione e consumo di Roccastrada, guidata dal socialista Dante Nativi, aveva portato nel 1920, per un sopruso a danno di un mezzadro, a un moto popolare cui aveva preso parte anche il sindaco roccastradino Bastiani; nell’interpretazione dei giornali moderati, proprio Bastiani era stato individuato come l’istigatore e quindi il responsabile di un assalto alla villa che veniva letto come preterintezionale, ma che invece era specchio di una situazione sociale incandescente6.

Archivio Niosi, Via Nazionale con il Palazzo del Comune, Roccastrada

Roccastrada, la cui tradizione repubblicana era stata definitivamente soppiantata nel 1920 con il voto amministrativo a favore dei socialisti, aveva vissuto nel dopoguerra trasformazioni importanti, legate proprio alla mobilitazione per le lotte operaie e contadine, e una conseguente politicizzazione della popolazione7. Ad esempio, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1921, che a Roccastrada porteranno un consistente numero di voti ai comunisti, il comizio improvvisato di un candidato del fascio di difesa nazionale era stato interrotto da un gruppo di giovani che avevano intonato “Bandiera Rossa” e poi l’oratore era stato colpito da una bastonata alle spalle8. Un piccolo precedente che aveva esacerbato il rancore dei fascisti verso il paese, a cui si deve aggiungere l’ira derivata dai colpi di fucile sparati lungo la strada (nei pressi della frazione di Torniella) contro la salma dello squadrista Rino Daus, morto negli scontri di Grosseto, durante il ritorno dei fascisti senesi dalla spedizione punitiva su Grosseto. L’indomani, il primo luglio, Roccastrada fu oggetto di un primo attacco fascista che devastò le case dei “sovversivi” del paese e rese più attuale il timore che gli squadristi sarebbero ritornati: sia da parte della popolazione9, sia da parte dello stesso prefetto di Grosseto che in un telegramma al ministro dell’Interno del 15 luglio esplicitava le proprie preoccupazioni al riguardo, “tralasciando però di prendere, secondo quelli che erano i suoi poteri, la benché minima misura precauzionale”10.

A quella prima incursione seguì la spedizione punitiva del 24 luglio, ben diversa per organizzazione e forze impiegate: all’alba 60 squadristi armati di tutto punto, guidati dal famigerato Dino Castellani, arrivarono in camion in paese e devastarono sistematicamente le case del Sindaco, degli assessori e del presidente della Cooperativa di consumo. Si scagliarono contro l’orologeria del comunista Ferdinando Tagliaferri e il bar dell’anarchico Davide Bartaletti. Bastonarono ed inseguirono vari cittadini identificati come “sovversivi” a colpi di revolver, ferendone gravemente alcuni. Quattro ore e mezzo dopo, ubriachi, i fascisti ripartirono alla volta delle frazioni di Sassofortino, Roccatederighi e Montemassi, per continuare la cosiddetta “gita di propaganda”.

A quella prima incursione seguì la spedizione punitiva del 24 luglio, ben diversa per organizzazione e forze impiegate: all’alba 60 squadristi armati di tutto punto, guidati dal famigerato Dino Castellani, arrivarono in camion in paese e devastarono sistematicamente le case del Sindaco, degli assessori e del presidente della Cooperativa di consumo. Si scagliarono contro l’orologeria del comunista Ferdinando Tagliaferri e il bar dell’anarchico Davide Bartaletti. Bastonarono ed inseguirono vari cittadini identificati come “sovversivi” a colpi di revolver, ferendone gravemente alcuni. Quattro ore e mezzo dopo, ubriachi, i fascisti ripartirono alla volta delle frazioni di Sassofortino, Roccatederighi e Montemassi, per continuare la cosiddetta “gita di propaganda”.

All’uscita dal paese, però, un colpo esploso, probabilmente accidentalmente dallo stesso camion su cui viaggiava, uccise il giovane squadrista Ivo Saletti. I fascisti gridarono all’assassinio, ipotizzando un agguato comunista (di cui la sentenza emersa dal processo del dopoguerra stabilì che non esistevano prove), e rientrarono in paese per vendicare il camerata ucciso. Rimasero vittime della violenza cieca 10 roccastradini (Tommaso Bartaletti e suo figlio Guido, Antonio Fabbri, Giuseppe Regoli, Francesco Minoccheri, Ezio Checcucci, Luigi Nativi, Angelo Barni, Vincenzo Tacconi, Giovanni Gori), mentre numerosi furono i feriti e i danni a case e negozi, messi a ferro e fuoco. Infine dopo ore i fascisti lasciarono il paese, scortati da un camion di 30 carabinieri giunti da Siena dopo la strage per dare rinforzo a quelli di Roccastrada, rimasti chiusi “precauzionalmente” nella Caserma in attesa.

Sull’inerzia dei carabinieri si appuntò l’inchiesta aperta dall’Ispettore di Pubblica Sicurezza Alfredo Paolella, che era stato inviato in provincia per garantire l’ordine pubblico e indagare sui fatti di Grosseto. Paolella parlerà inizialmente di un’azione dei carabinieri che a Roccastrada “non è apparsa sufficientemente sollecita ed energica“, in seguito protesterà apertamente non soltanto per il mancato intervento ma anche per la “deplorevole” mancata identificazione dei fascisti responsabili: nella relazione al ministro dell’Interno del 4 agosto successivo, Paolella espliciterà il malumore dovuto al fatto che

“per l’eccidio di Roccastrada, dovuto a un’accozzaglia di giovinastri briachi di liquori e di sangue, condotti da un mercenario violento, i mandati di cattura furono spiccati dopo non poca titubanza e solo in seguito alle mie formali dettagliate e insistenti denunzie”11.

Ivo Saletti

Di fatto, due giorni dopo, mentre i funerali partecipatissimi delle vittime roccastradine si svolgevano quasi in forma dimessa, senza simboli o discorsi politici, a Grosseto il corteo funebre di Ivo Saletti vedeva la partecipazione di migliaia di persone, accompagnate dalla banda musicale; vi presero parte numerose rappresentanze dei fasci toscani, l’on. Aldi Mai, presidente dell’Associazione Agraria maremmana, e lo stesso Dino Castellani, che, ancora libero di circolare, poté persino tenere il discorso commemorativo del “martire” Saletti12, avviando anche per lo squadrista grossetano quel processo di “beatificazione” che già era in corso per il senese Rino Daus.

*** Una vicenda dimenticata?

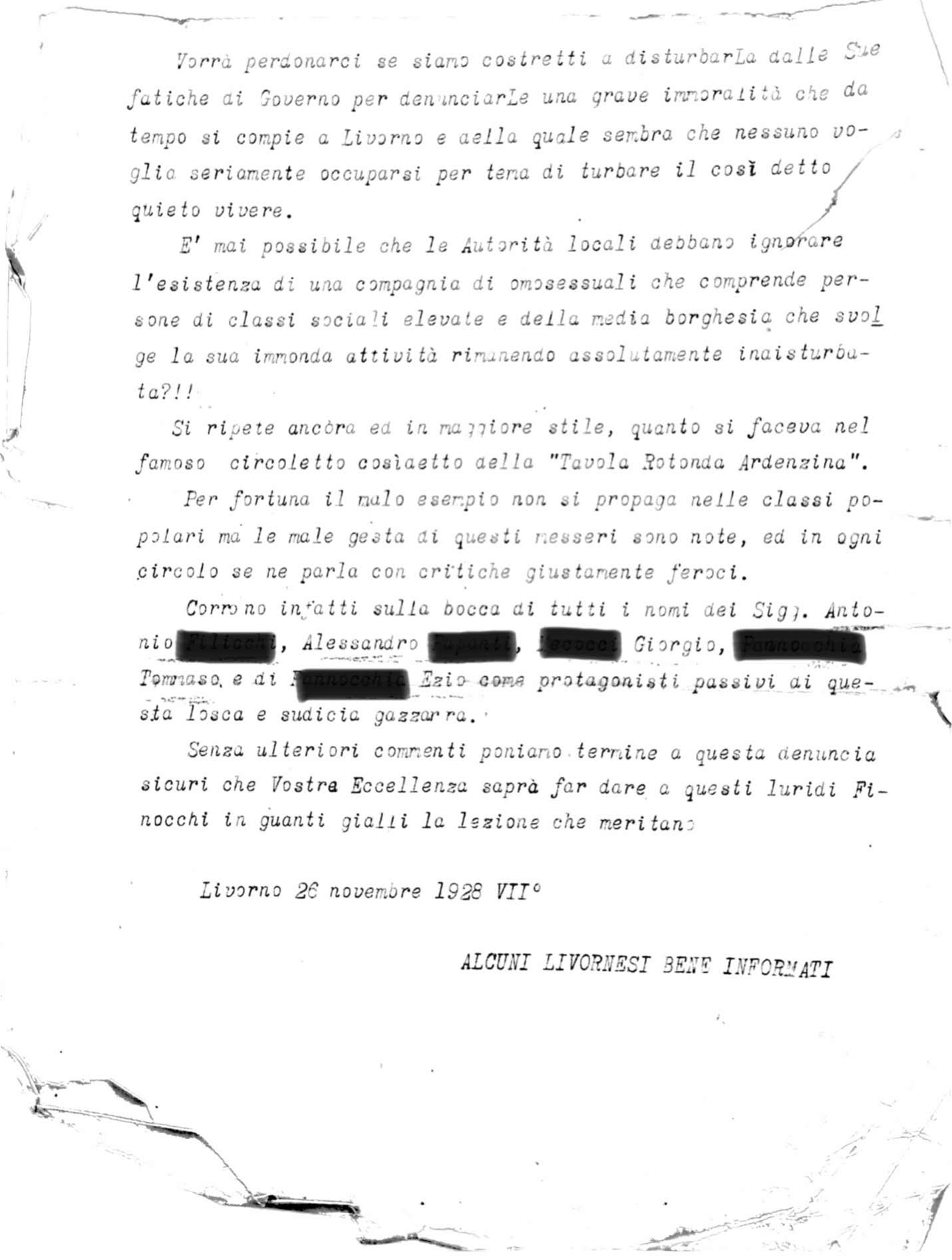

Forte fu l’immediato risalto sulla stampa nazionale e locale, caratterizzato da un’insieme di ricostruzioni e interpretazioni diverse e contrastanti, spesso intrecciate con accuse reciproche di falsità e ipocrisia (soprattutto in merito alla morte, accidentale o meno, di Ivo Saletti)13. La dinamica dei fatti raccontata dalle pagine de “L’Ordine nuovo” o de “L’Avanti!”, con quell’infierire degli squadristi ubriachi su cittadini inermi (non “sovversivi” come inizialmente era stato detto), la resero via via fatto poco edificante per lo stesso fascismo: nonostante alcuni giornali tentassero di inserire la narrazione dei fatti di Roccastrada fra quelli che avevano portato alla gloriosa “rigenerazione della Maremma” ad opera del fascismo, quindi, la strage di Roccastrada venne sempre più raramente rammentata e fu progressivamente rimossa anche dalla memoria fascista della “conquista” del territorio maremmano, eccezion fatta per la figura del “martire” Ivo Saletti.

Dopo la firma del patto di pacificazione fra fascisti e socialisti del 3 agosto, lo stesso Mussolini, del resto, parlò dei fatti di Roccastrada in un’intervista a “Il Resto del Carlino” come di uno di quegli episodi che fecero “impallidire” un po’ “la stella del fascismo“14. Chiurco, nella sua “Storia della rivoluzione fascista”, tenterà ancora successivamente di presentarla come una reazione alle violenze “rosse”, scrivendo quasi a giustificazione che si trattò di “inesorabili” rappresaglie, scaturite da una vera e propria battaglia che si era diffusa per tutte le vie del paese, e precisando che “gli squadristi erano già esasperati per gli inenarrabili strazi subiti dai fascisti a Sarzana“. La strage di Roccastrada, in effetti, si spiega solo se inserita non soltanto nel più ampio contesto provinciale, ricollegandola a quel processo di espansione del fascismo maremmano che ha luogo nell’estate del 1921, ma anche in riferimento al più ampio contesto regionale e al clima instauratosi in Toscana dopo gli eventi avvenuti pochi giorni prima a Sarzana. Da non tralasciare, però, il rilievo nazionale di questo evento, che fece profonda impressione in un momento in cui era in corso la trattativa sul patto di pacificazione tra fascisti e socialisti e, all’interno del movimento fascista, la crisi determinata dallo scollamento fra l’ala militare e la dirigenza politica.

Archivio Niosi, Fascisti del fascio di combattimento di Roccastrada, anni Venti/Trenta

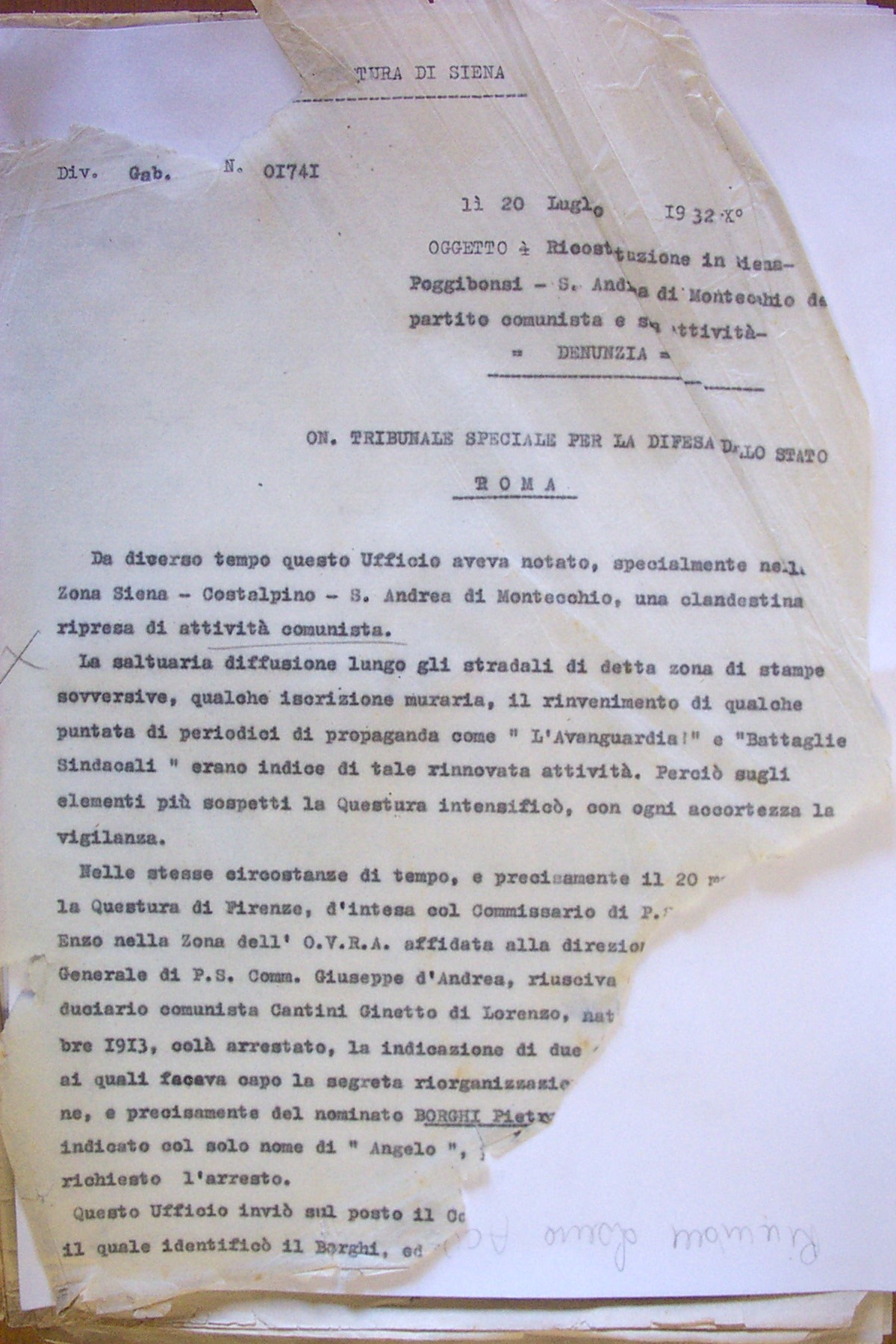

Ciò, ovviamente, in aggiunta ai diversi nodi di interesse per quel che riguarda la storia della comunità in cui la strage avviene e in cui segna un punto di rottura drammatico con la tradizione politica precedente del Comune e del territorio. Quella sulla strage di Roccastrada e sulle complessive violenze squadriste del 1921 in Maremma è quindi un’operazione di recupero della memoria di un periodo fondamentale anche per la storia locale, ancora poco studiato e (forse) anche poco noto, ma che segnò l’inizio di un periodo di “assenza dell’autorità” sul territorio. A quei fatti seguirono la sospensione delle sedute e delle attività, poi le dimissioni di gran parte dei Consigli comunali socialisti della provincia; un punto di non ritorno verso il commissariamento prefettizio dei Comuni che preclude alla riforma podestarile fascista.

Da quel momento in poi la situazione locale per i “sovversivi” si fece complessa e incerta; i più conosciuti lasciarono il paese, e a volte la provincia, come ad esempio Dante Nativi, che si rifugerà da quel momento in Francia; chi rimase fu costretto al silenzio.

Nel mese di ottobre fu inaugurato il gagliardetto del fascio a Roccastrada con un’imponente manifestazione; a novembre “L’Ombrone”, giornale ormai entrato nell’orbita fascista, ammoniva gli avversari sconfitti: “qui è bene che vi ricordiate che non fa più aria per voi (lettera minuscola) e che Roccastrada è ora Italiana di Fede, gentile di concetto, umanitaria di sentimenti a dispetto di tutti i farabutti social-comunisti“15. Roccastrada era entrata negli anni più bui della sua storia.