Benigni e la Toscana: tra biografia e maschera

Considerando quanto Roberto Benigni (attore e personaggio) sia emblematico, per l’immaginario comune, della comicità toscana e dei suoi aspetti dialettali e dissacranti, può essere sorprendente constatare come solo in due film (La vita è bella e Pinocchio, su 8 di cui è regista) abbia scelto la Toscana come ambientazione – e il discorso vale soprattutto per la prima metà de La vita è bella ambientata ad Arezzo, dal momento che la Toscana fiabesca di Pinocchio è stata in gran parte ricostruita nei Cinecittà Umbria Studios di Papigno (Terni).

Terrigna e a tratti brutale la Toscana dell’esordio attoriale con Berlinguer ti voglio bene (1977), film in le sue stesse reminiscenze autobiografiche di Benigni vengono restituite come una grande «parodia popolare della psicanalisi» (S. Bernardi, I mille volti della risata (aspetti del cinema comico italiano), in Si fa per ridere…ma è una cosa seria, a cura di Sandro Bernardi, La Casa Usher, Firenze 1985 ed estremizzate in tinte grottesche dalla regia di Giuseppe Bertolucci. Difficile dimenticare lo sproloquio delirante “vomitato” dal protagonista Cioni Mario, che vaga sul ciglio di un fosso, dopo che gli amici gli hanno fatto credere (per scherzo) che sia morta sua madre. Ma il film prende anche in giro, con vero amore, i dibattiti della Casa del popolo: «Basta con la tombola. Sospensione d’ì ricreativo, principia avviare il curturale…seduti perdio! […]. Ecco il tema: “pole la donna permettisi di pareggiare con l’omo? No – Sì – s’apre ìddibattito». Dopo Berlinguer, Benigni non girerà più in Toscana prima de La vita è bella, se si eccettuano incursioni brevissime e secondarie, come le poche riprese effettuate presso la certosa di Calci (Pisa) per le scene in convento del film Il Piccolo diavolo. Persino il popolarissimo Non ci resta che piangere (1984), co-diretto con Massimo Troisi e teoricamente ambientato nella campagna toscana, è in realtà quasi interamente girato tra Viterbo, Latina e le campagne umbre. Una tra le poche location realmente toscane, probabilmente l’unica, è la spiaggia di Cala di Forno in Maremma (nella finzione, la spiaggia spagnola di Palos che i due raggiungono nell’improbabile missione di fermare la partenza di Colombo).

Mentre per La vita è bella la scelta di Arezzo e della Toscana è come il ritorno ad un porto sicuro. Dice lo stesso Benigni in un’intervista del 1998: «Ho deciso di girare ad Arezzo perché non avevo mai diretto un film in Toscana. […] Dovevo pensare all’immagine che volevo dare della città, se volevo rappresentare piazza della Signoria a Firenze o il Colosseo a Roma, diventava difficile. […] non volevo perdere tempo per la rappresentazione di una città dal punto di vista stilistico. Dato che la Toscana è la mia regione, che non ci ho mai girato e che ci sono state importanti comunità ebraiche che sono state decimate dalla follia nazista, mi sono detto che era la cosa più facile. In più, è proprio lì che sono nato.»

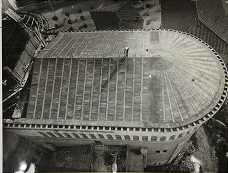

Nella Piazza Grande di Arezzo avvengono il secondo incontro di Guido/Benigni con Dora (Nicoletta Braschi), la corsa in bicicletta col figlio Giosuè (Giorgio Cantarini), la celebre gag in cui fa cadere una chiave “dal cielo” gridando «Maria! La chiave!».

Ma la “toscanità” di Benigni va oltre lo specifico quantitativo delle locations, affonda le sue radici in un contesto più generale: lo spopolamento delle campagne e la scomparsa della mezzadria che accompagnano gli anni del boom economico, provocando il vero e proprio esodo di centinaia di migliaia di italiani che partirono «dai luoghi d’origine, lasciarono i paesi dove le loro famiglie avevano vissuto per generazioni, abbandonarono il mondo immutabile dell’Italia contadina e iniziarono nuove vite nelle dinamiche città dell’Italia industrializzata […]». (Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi, Torino, 1989). Cenni biografici a parte – La famiglia Benigni a fine anni ’50 emigra da Misericordia (frazione di Arezzo a poca distanza da Castiglion Fiorentino, dove Roberto nasce il 27 ottobre 1952) a Vergaio, frazione di Prato – è appunto in questo scenario che acquista senso e potenza comica la maschera incarnata da Benigni nelle sue prime manifestazioni, quel contadino inurbato che in città non si trova per nulla a suo agio, non ne comprende la geografia e i segni, un po’ come il Bertoldo di Giulio Cesare Croce, contadino di proverbiale astuzia che, dopo aver risolto gli indovinelli del re Alboino, venne da lui assunto come giullare e giocoliere; ma non potendo abituarsi alla vita di corte ed ai suoi banchetti sontuosi, «morì con aspri duoli / per non poter mangiar rape e fagiuoli». Bertoldo azzurro (1973), spettacolo scritto e diretto da Marco Messeri, è guarda caso uno dei primi e più pregnanti episodi teatrali con Benigni coprotagonista.

Ma la forza esplosiva, dirompente del primo Benigni sta proprio nel rovesciare la dinamica propria di Bertoldo: non è tanto lui a doversi adattare alla realtà che lo circonda con astuzie ed infingimenti, ma è la realtà che si adatta a lui in ogni sketch, curvata dal suo stesso sproloquio torrentizio e de-semantizzante, talvolta scurrile ma al contempo di una disarmante sottigliezza, in cui il tradizionale scetticismo del contadino che teme di essere ingannato da chi ne sa più di lui si mescola felicemente con gli strumenti del sarcasmo e del paradosso.

Nel monologo di Benigni, andato raffinandosi nel tempo, i doppi sensi, gli equivoci e i buchi del linguaggio diventeranno veri e propri strumenti di contestazione che il contadino scaglia – dopo un breve momento di ossequioso e timoroso rispetto – verso un sistema che lo sovrasta e schiaccia, e che assumerà volti diversi. Ad esempio il volto del direttore Diolaiuti nell’episodio In banca di Tu mi turbi, di fronte al quale Benigni, in cerca di un prestito di 100 milioni, prende a strillare: «Allora se io ho bisogno di una melanzana…. una melanzana! Devo andare dall’ortolano e devo avere un miliardo di melanzane a casa? A me non me l’ha mai chiesto l’ortolano “ce l’hai lei un miliardo di melanzane?” MAI! Nè di pesche, pere […]».

Da Berlinguer ti voglio bene ad oggi l’immagine di Benigni ha subito due metamorfosi: la prima tra anni ’80 e ’90, quando inizia a scrivere i film con Vincenzo Cerami e “smussa” il diluvio dialettale in funzione di una comicità più sofisticata, che ne vuol fare un Chaplin italiano (Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino, Il mostro, La vita è bella); la seconda nei vent’anni successivi, quando è diventato (o l’hanno fatto diventare) divulgatore culturale capace di legare con un unico filo (ormai più rosa che rosso) la Divina Commedia, il Canto degli Italiani, la Costituzione più bella del mondo e i Dieci Comandamenti. Nelle lecturae Dantis e nei vari interventi di divulgazione, il dialetto toscano diventa quasi un pretesto nei primi venti minuti ancora carichi di blande battute sulla politica: Benigni finge di essere il solito folletto incapace di articolare un discorso ordinato, tanto è elettrizzato e scoppiettante di istinti primari, per poi stupire il pubblico nella seconda parte, con la declamazione del testo effettuata in una sacralità solenne, con un italiano corretto e teatralmente impostato, fluido e quasi del tutto privo di increspature dialettali.

Alfredo Marasti si è laureato all’Università di Firenze con una tesi sulla rappresentazione del fascismo nel cinema italiano nel 2015. Ha pubblicato “Storia e rappresentazione: come il cinema italiano ha raccontato il fascismo” presso la tipografia Affinità elettive nel 2015.

Articolo pubblicato nell’agosto del 2018.