La deportazione degli ebrei nel pistoiese

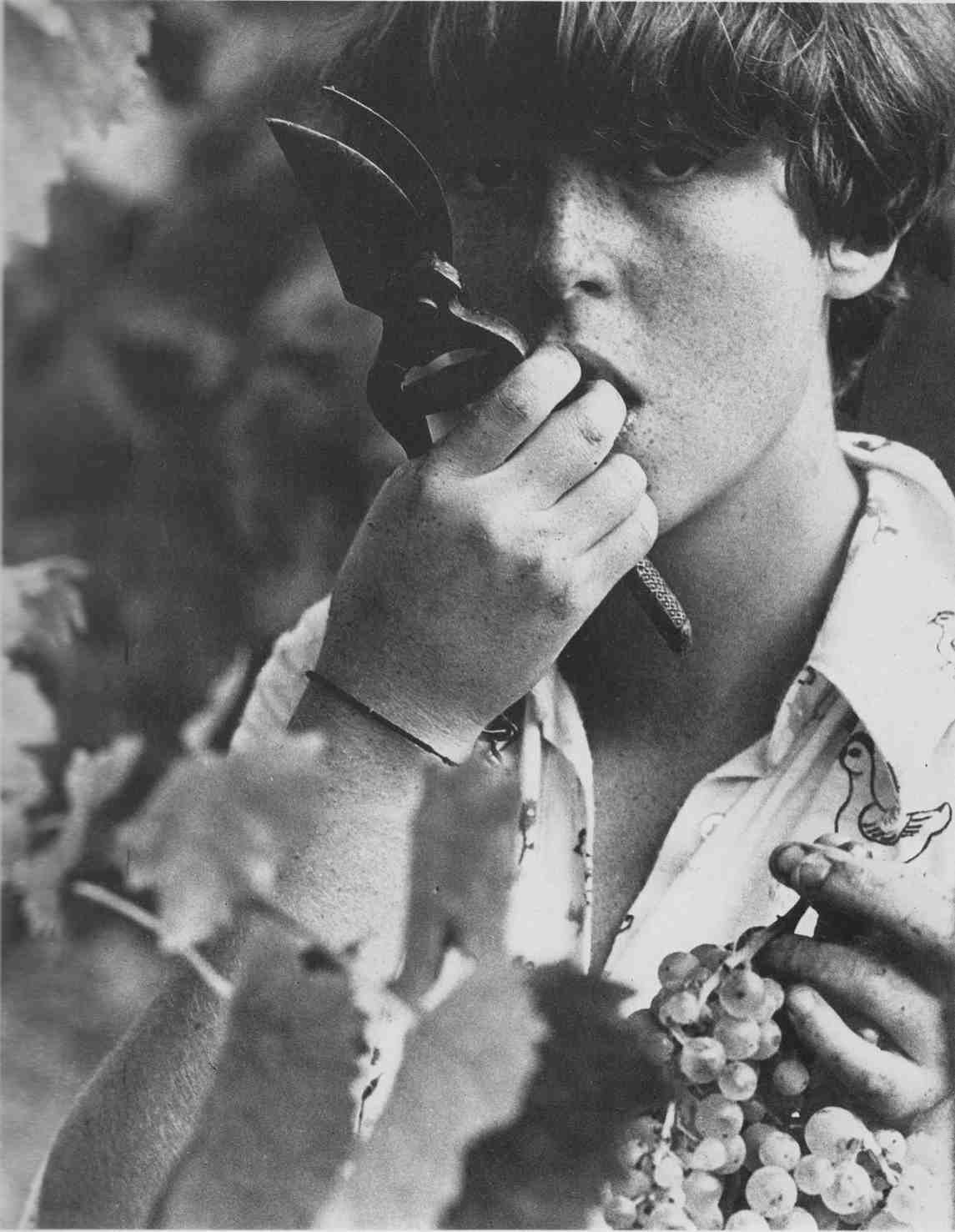

A Pistoia era presente un’esigua comunità ebraica fin dal Medioevo. All’inizio del XX secolo, queste famiglie erano perfettamente integrate nel tessuto della società. Tra loro spiccavano i Corcos, i Coen, i Piperno e i Bemporad. Quest’ultimi avevano una famosa bottega di stoffe in via del Can Bianco, dove nel 1910 avevano fatto costruire la torre “Bemporad”. I componenti di queste famiglie avevano vite normali, comuni. Israele Bemporad, dopo essersi diplomato al Liceo Classico Forteguerri nel 1937, intraprese gli studi giurisprudenziali all’Università di Pisa e poi di Firenze ma, dopo la pubblicazioni delle leggi razziali, fu espulso nel 1939. Suo nipote, Giancarlo Piperno, era soltanto un bambino quando il fascismo cominciò la persecuzione degli elementi semitici. Ricordò, in un’intervista condotta anni dopo:

Io a quell’epoca avevo dieci anni, presentandomi la mattina a scuola, a lezione facevano l’appello; quando arrivarono alla lettera P mi saltarono, arrivarono alla Z, dopo la Z mi chiamarono e quando mi alzai mi dissero che non ero più degno di rimanere in quella stanza insieme con gli altri miei compagni e mi rimandarono a casa.

Il padre, dipendente delle ferrovie, perse il lavoro e tutta la famiglia fu costretta a migrare a Pisa, dove aveva dei parenti. Qui, il genitore trovò un impiego sostituendo uno zio che aveva abbandonato l’Italia su insistenza della moglie, un’ebrea austriaca, la quale temeva che presto anche in Italia sarebbe cominciate le stesse feroci persecuzioni antisemite fatte dai nazisti a Vienna.

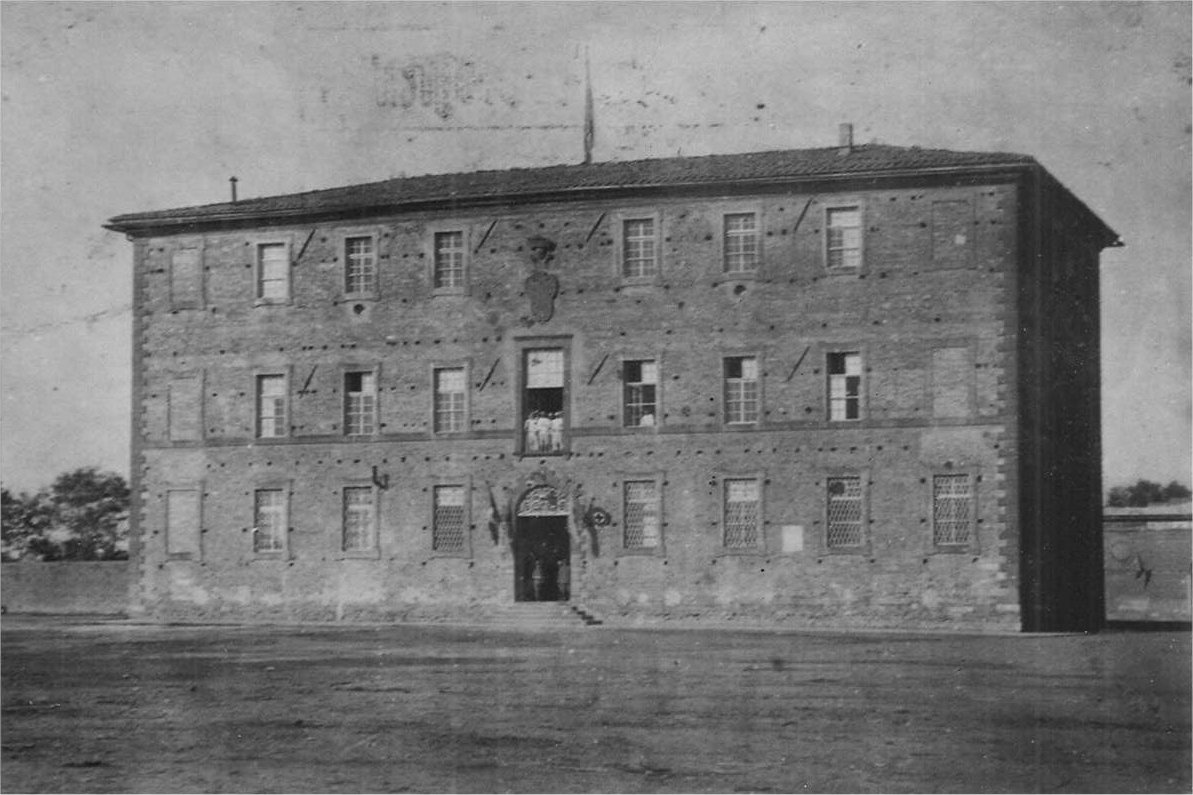

Quando scoppiò la guerra, il regime decise la costruzione di campi di concentramento per internare i cittadini dei paesi belligeranti e i prigionieri di guerra; presto, divennero prigioni per oppositori politici, minoranze etniche, omosessuali e ebrei stranieri. Nella provincia di Pistoia, vi erano nove località d’internamento e detenzione: Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Montecatini, Pistoia, Ponte Buggianese, Prunetta e Serravalle Pistoiese.

La situazione precipitò dopo l’8 settembre 1943, con la resa del Regno d’Italia e l’occupazione nazista del centro-nord del Paese. Le comunità ebraiche cercarono di sfuggire alle persecuzioni naziste sparpagliandosi nelle campagne e sui monti; i Piperno, ad esempio, trovarono rifugio alla Castellina, paese nel comune di Serravalle Pistoiese, dove vissero in clandestinità fino alla fine del conflitto. Il giovane Giancarlo fu tra i fondatori di una formazione partigiana, rendendosi protagonista di pericolose azioni di guerra. Così i Bemporad, che si rifugiarono con la famiglia a Cireglio, paese montano posto sulla via Modenese; qui, Israele Bemporad scelse la lotta partigiana, unendosi alla formazione Fantacci.

Tuttavia, a Firenze, Siena e Montecatini i nazisti avevano avviato le loro feroci retate già dai primi di novembre. Nella città termale fu il capitano Dannecker, lo stesso del rastrellamento del ghetto romano, a condurre le operazioni, al comando di un drappello di repubblichini. Qui erano sfollate diverse famiglie, come i D’Angeli, un nucleo di tre adulti e due bambini piccoli. Il capofamiglia, Mario, aveva deciso di abbandonare Montecatini; ma, d’accordo con sua moglie, ritardò la partenza di qualche giorno, per festeggiare il primo anno di vita del figlioletto Massimo, il 6 novembre. Nel centro avevano trovato riparo anche altre famiglie, come i Vitale, i Valobra: tutti nuclei con bambini piccoli e molti anziani. Il 5 novembre, ci fu la retata; alcuni riuscirono a mettersi in salvo, ma 21 di loro – tra cui i D’Angelo – non sfuggirono alla cattura. Caricati sui camion, furono portati a Firenze e, di qui, deportati al campo di sterminio di Auschwitz: nessuno sopravvisse.

La retata di Montecatini fu una delle poche condotte dagli occupanti nazisti; le altre deportazioni furono appannaggio delle forze di polizia italiane. Nel pistoiese, come in altre parti d’Italia, gli arresti furono fatti nella seconda metà di gennaio, un mese e mezzo dopo l’ordine del ministro degli Interni (30 novembre); questo ritardo permise ad alcuni ebrei di trovare rifugi migliori.

Furono, però, numerosi gli italiani che, sia per consapevole adesione alla RSI sia per convenienza, appoggiarono e facilitarono le persecuzioni.

Fu il caso del maresciallo Riccardo Moroni che, come ricorda Alberto Saltiel, arrestò e consegnò i suoi genitori e gli altri ebrei confinati ad Agliana, eseguendo «l’ordine con tanto zelo che nessuno degli internati poté sfuggire alla cattura». Alberto, invece, riuscì a sfuggire e non avrebbe mai più rivisto i suoi genitori. Finita la guerra, avrebbe sempre additato quel maresciallo come il responsabile della sorte dei suoi.

I carabinieri furono responsabili della cattura dei Cittone, ebrei turchi di Livorno sfollati a Serravalle Pistoiese per i bombardamenti. A compiere l’arresto e la confisca dei beni fu il maresciallo Luigi Cellai. Dell’intera famiglia, i due genitori e i cinque figli, sopravvisse soltanto Sol Cittone, all’epoca quindicenne. Rimpatriata da Auschwitz a Livorno, nel 1946, denunciò il maresciallo Luigi Cellai, usando questi termini: «Fatemi il piacere se lo vedete, denunciatelo subito e fategli torture e lavorare peggio deve anche soffrire e deve fare una fine peggio dei cani quel maledetto repubblicano. Nemmeno la cenere ci deve rimanere come lui ha rovinato me e tutta la famiglia».

A niente servì ai Beniacar l’aiuto fornitogli dal parroco: «quando vide i fascisti venuti a prenderci, cercò di opporsi, ma non ottenne niente» ricordò Matilde, l’unica sopravvissuta della famiglia. Il 25 gennaio 1944, a Borgo a Buggiano, i repubblichini, arrestarono 18 ebrei, condannandoli ai campi di sterminio. Raccontò Matilde Beniacar, anni dopo, la separazione dai suoi due fratelli: «Mi ricordo che quando siamo arrivati al campo ci hanno diviso, Perla e Giacomo mi corsero incontro, ma ci hanno separato e quella è l’ultima volta che li ho visti».

Il giorno successivo, fu la volta degli ebrei di Cutigliano. Nina Molco sfuggì alla cattura convincendo il maresciallo a lasciarla con l’anziana zia, bisognosa di cure. Tuttavia, raccontò nei suoi diari: «Tutti quelli che erano qui, e non erano pochi, sono stati presi, meno alcuni, i più abbienti, che sono riusciti a scappare». La famiglia Baruch non riuscì a scampare alla deportazione; del nucleo, due genitori e quattro figli, sopravvisse soltanto Michele Behor. Con loro fu catturato anche Gualtiero Pesaro, che sarebbe morto nei campi di sterminio; il fratello Arnaldo scampò alla retata.

Lo stesso giorno, i repubblichini arrestarono gli ebrei confinati a Prunetta. La famiglia Fiser-Weiss, originaria di Zagabria e fuggita in Italia per salvarsi dagli Ustascia croati, non scamparono alle retate italiane. Ambron Giuseppina, un’anziana vedova di guerra, era sfollata a Prunetta quando le sue due figlie furono arrestate. Inviò una supplica al ministro degli Interni, in cui assicurò il patriottismo dell’intera famiglia: «sono straziata dal dolore di vedere che le mie due povere figlie, che adorano la Patria e che hanno dato padre e fratello per salvarla, si trovano considerate alla stregua dei nemici». Probabilmente, quando inviò la supplica al ministero (marzo 1944), le sue figlie erano già morte. Sempre nella provincia di Pistoia, i repubblichini arrestarono l’anziano Enrico Menasci e i fratelli Aldo e Giorgio Moscati. Solo Aldo sarebbe sopravvissuto, riabbracciando i genitori finita la guerra. L’ultimo arresto fu quello di Ildebrando Trevi, il 27 gennaio 1944, a Lamporecchio.

I catturati furono trasferiti nel campo di Fossoli, vicino Carpi, per essere deportati nei lager nazisti. Raccontò Isacco Mario Baruch: «Lì a Fossoli non si sapeva che si doveva ancora vedere il peggio… quando siamo stati in Germania sembrava un paradiso Fossoli, ecco». Il 22 febbraio sarebbe stati tutti caricati sui vagoni bestiame e portati nei campi di sterminio.

Pochi giorni dopo la liberazione di Pistoia (8 settembre 1944), a Cutigliano, furono uccisi dai tedeschi in ritirata il professore Tullio Levi e Arnaldo Pesaro, sfuggito all’arresto durante la retata del 26 gennaio. Quest’ultimo morì, assieme ad altri quattro ostaggi, nell’esplosione del Lanificio Tronci, minato dai tedeschi. Chi scampò alle retate, visse per molti mesi in un clima di terrore, temendo le rappresaglie messe in atto dai nazifascisti in ritirata.

Il destino di chi finì nei lager fu tremendo. Numerosi furono uccisi al loro arrivo. Michele Behor Baruch raccontò, molti anni dopo:

Mentre facevamo l’appello di fronte alle nostre baracche vedevamo un’altra baracca molto grande, con una grossa ciminiera le cui fiamme uscivano dipinte di mille colori. Noi nuovi del campo non sapevamo che cosa venisse fatto là e per appagare la nostra curiosità domandammo a qualcuno più anziano del campo a cosa serviva quella ciminiera e così venimmo a sapere che quello era un forno crematorio. Poi domandai quando potevo incontrarmi con la mia famiglia, me purtroppo seppi la verità e cioè che i miei cari erano stati barbaramente stroncati nelle camere a gas ed i loro corpi fatti scomparire per sempre nel forno crematorio.

Nel pistoiese, secondo i dati desunti dal testo di Pardo Fornaciari, gli ebrei arrestati furono 88; di questi, 36 provenivano da Livorno mentre soltanto 2 erano pistoiesi. Gli ebrei livornesi erano fuggiti, come il resto della popolazione della città labronica, verso le zone appenniniche, per scampare ai bombardamenti anglo-americani sul porto.

Degli 88, soltanto in 5 sopravvissero: Michele Behor Baruch, Isacco Mario Baruch, Matilde Beniacar, Aldo Moscati e Sol Cittone; una sesta, Gertrude Loeb, pur vedendo la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz (27 gennaio 1945), morì due settimane dopo per le sue condizioni di salute. Sol Cittone, nel dopoguerra, decise di imbarcarsi per lo Stato di Israele e si ricostruì una famiglia a Haifa. Sarebbe tornata a Serravalle nel 2014, invitata dalle istituzioni. Sol ricordava ancora lucidamente quei momenti, mostrando ancora odio per quel maresciallo che li aveva consegnati alla feroce macchina di morte nazista e, finita la guerra, non aveva mai pagato per i suoi crimini.