Aspettando la rivoluzione: dai grandi scioperi alla “nascita” del PCdI a Firenze.

L’Italia del 1919-’20: un Paese spaesato, diviso, violento, gravato dal sommarsi di paure diverse e nuove, da consolidata estraneità nei confronti dello Stato, ostilità o indifferenza verso una classe dirigente spesso lontana e impermeabile, da un diffuso antiparlamentarismo, gravato dalla crisi economica, da disagio sociale, segnato dagli effetti di una pandemia – la Spagnola – e dalle conseguenze del primo conflitto mondiale.

Firenze è parte di questo contesto. Anzi qui semmai le divisioni sono ancora più nette e gravi. La città è dominata da una classe dirigente conservatrice, ostile alla stella politica giolittiana, forte dei domini terrieri, signori dei poderi mezzadrili, detentori del potere politico ed economico. La propria superiorità rispetto ai ceti inferiori è un dato di fatto, una distanza naturale e incolmabile. Per povertà e disagio sociale può esserci solo benevolenza, paternalistiche concessioni, beneficenza. La città è stata interventista, intellettuali e studenti, professionisti si sono mobilitati, del resto proprio Firenze era stata sede della fondazione del movimento nazionalista, dimora di D’Annunzio, frequentata da Marinetti e dai futuristi. Fili ed eredità che si ritrovano nella fioritura di tante associazioni nazionaliste e anticomuniste nel dopoguerra, fra le quali anche un fascio abbastanza debole e precario. Ma è anche città di una crescente classe operaia. Paradossalmente proprio grazie alla guerra.

Firenze non era città di vere grandi fabbriche, se confrontate alla realtà del nord. I maggiori stabilimenti nel primo dopoguerra contano fra i 1000 e 2000 addetti. Ma è città di manifatture, che si radicano nella tradizione artigiana del territorio, pur in assenza di grandi stabilimenti è anche città operaia, frutto di uno sviluppo relativamente recente fra il primo decennio del secolo e gli anni della guerra. Di una classe operaia di tradizione artigiana, fiera del proprio mestiere, del proprio lavoro frutto di arte e conoscenze. Ancora a fine ‘800 la tradizionale dimensione agraria della classe dirigente fiorentina e la volontà di mantenere l’immagine di una Firenze d’arte e cultura avevano limitato lo sviluppo produttivo in una realtà frammentata e dispersa. Solo in età giolittiana ha una prima crescita, ma soprattutto negli anni del primo conflitto mondiale con la mobilitazione bellica degli stabilimenti, ad esempio le Officine Galileo passano dal 1907 al 1917 da circa 200 a circa 2000 addetti.

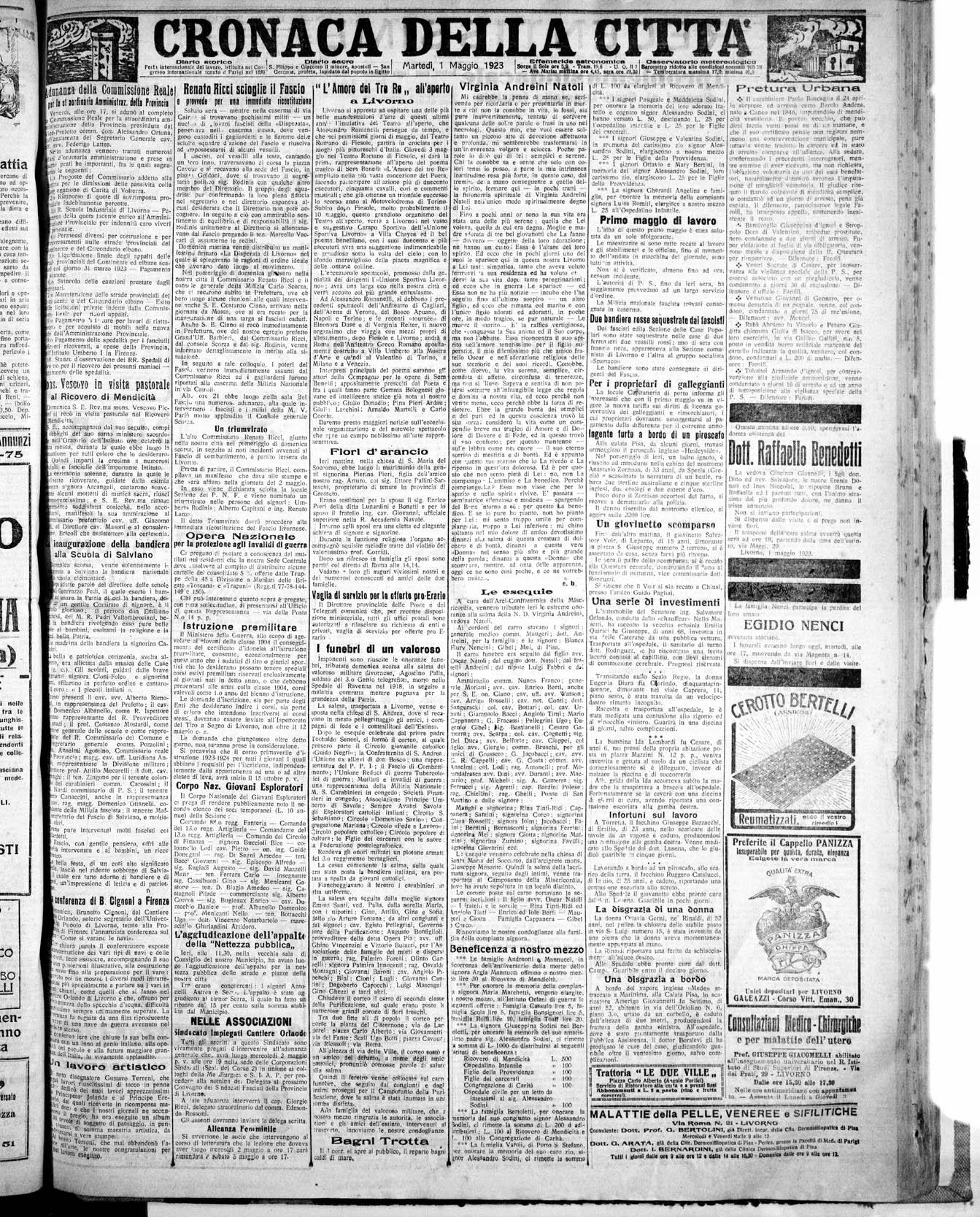

Una crescita che parallelamente vede l’esplosione di una presenza organizzata del sindacato e del partito socialista. Nel 1920 il PSI conta oltre 8700 e la Camera del Lavoro oltre 63.000 soci divisi in circa 218 leghe. Una massa arrabbiata per i sacrifici e le scelte della guerra si organizza in una straordinaria rete di associazioni mutualistiche, ricreative, cooperative, accanto a quelle di partito e sindacato, trovando piena espressione nella dirigenza massimalista che ne ha assunto il controllo. Proprio la prospettiva neutralista e l’ostilità verso il conflitto mondiale accrescono i consensi dell’ala più intransigente del Psi fra le masse dei lavoratori già esasperate dalla precarietà e dalla durezza delle proprie condizioni lavorative. Peraltro la componente riformista, nonostante fosse ancora rappresentata da uomini come Giovanni Pieraccini e Giuseppe Pescetti e fosse radicata nelle associazioni economiche, sindacali e cooperative, aveva subito un duro colpo a seguito della svolta intervista di suoi numerosi esponenti, a partire dal direttore del periodico del partito “la Difesa”, Michele Terzaghi, espulso insieme all’on. Carlo Corsi. Tanto che proprio negli anni della prima guerra mondiale Firenze è definita la “capitale dell’intransigentismo”. La città aveva ospitato nel 1917 la Direzione nazionale del Psi che indica il sentimento patriottico come incompatibile con il marxismo e, in novembre, la riunione costitutiva dei gruppi “intransigenti-rivoluzionari” di Lazzari, Serrati, Gramscie Bordiga.

Un ruolo dominante dell’ala massimalista e rivoluzionaria che è ulteriormente rafforzato dal difficile contesto del dopoguerra. Fin dai primi mesi di pace tutte le categorie avanzano rivendicazioni e attuano scioperi. Alla Galileo sono molteplici le rivendicazioni per carovita o obiettivi politici. Centro dei moti per il carovita nel ’19 (con oltre 1400 arresti e oltre 400 persone mandate a processo) ai quali partecipano gli operai che raccolgono il malcontento di una comunità prostrata dal conflitto e dalle scelte governative dell’immediato dopoguerra. Del resto tutta la regione è scossa da tensioni e scontri. Nel 1919-1920 la Toscana è la seconda regione per numero di scioperi agricoli, seconda solo all’Emilia Romagna. I proprietari sono costretti nel corso del ’19 a rivedere le proprie posizioni e a concedere aumenti salariali.

Nel 1920 la situazione precipita. Toscana ed Emilia spiccano per numero di scioperi in un contesto nazionale che vede peraltro il nostro Paese al primo posto a livello europeo nel primo semestre di quell’anno. A gennaio quelli dei postelegrafonici e quindi dei ferrovieri aprono, pure a Firenze, una lunga scia di agitazioni, che vedono emergere sempre più la figura di Spartaco Lavagnini segretario della sezione fiorentina del sindacato ferrovieri. Proseguono le lotte agrarie. Nella primavera scontri prima in Emilia, poi in Toscana provocano vittime fra i lavoratori delle campagne e con scelte dal basso viene proclamato lo sciopero a Firenze, Piacenza, Bologna e Modena. Dopo mesi di tensioni il 7 agosto 1920 viene firmato il nuovo patto colonico regionale fra agrari e Federterra. Ma la disputa sui patti agrari fra popolari e agrari nell’autunno del ’20 rimette tutto in discussione.

Anche nel mondo dell’industria i fronti contrapposti si muovono, gli industriali si organizzano in proprie associazioni, a maggio nel corso dell’ottavo congresso della FIOM Bruno Buozzi fa approvare un documento che chiede aumenti salariali del 40%, indennità di licenziamento, dodici giorni di ferie pagate all’anno. La CGdL approva i consigli di azienda destinati a tutelare i lavoratori in fabbrica e intervenire nell’organizzazione del lavoro. Per gli industriali è troppo. Contratti, diritti, miglioramenti delle condizioni di lavoro sono pretese inaccettabili in una totale negazione della dignità del lavoratore e del lavoro tanto più offensiva in un territorio come questo segnato da forti tradizioni e culture professionali. Non è solo una questione economica, è ancor prima una questione di rispetto mancato, negato, di riaffermazione di potere, gerarchie, tradizioni. Reazioni consolidate ma che diventano inaccettabili in un momento in cui davvero si vede la rivoluzione scuotere l’Europa. I lavoratori si muovono.

A Firenze il clima è già incandescente. 10 agosto a Firenze in via Centostelle viene fatta saltare in aria la polveriera di San Gervasio provocando otto morti e molti feriti. 29 agosto comizio socialista a Firenze all’interno della campagna nazionale del partito per chiedere la smobilitazione delle classi di leva ancora sotto le armi, eliminazione della censura sulla stampa, amnistia per i reati di guerra, rapporti politici ed economici con la Russia. Le forze dell’ordine sparano sul corteo dei manifestanti senza adeguato preavviso per fermare una parte del corteo, di giovani, che volevano andare in corso dei Tintori verso la sede della Camera del Lavoro. 4 morti (tre operai e una guardia) e vari feriti. Mentre almeno cinquantamila persone con bandiere rosse seguono il funerale dei tre operai, viene proclamato lo sciopero generale.

L’occupazione delle fabbriche nel settembre del ’20 ha una partecipazione compatta e disciplinata delle poche grandi fabbriche e di molte delle aziende di modeste dimensioni. Dal 2 al 30 settembre l’occupazione interessa circa una decina di fabbriche e circa 3000 operai organizzate da fitta rete di rappresentanti di fabbrica, , commissioni interne, commissari di reparto, consigli di fabbrica, capaci di autogestire gli impianti che infatti, a differenza di altre regioni, continuarono a garantire ritmi di produzione quasi normali.

Aspetto qualificante delle lotte di fabbriche è l’attenzione prestata al tema della professionalità, al ruolo sociale e produttivo del lavoro. Aspetto che affonda le sue radici nelle caratteristiche di fondo della classe operaia fiorentina e che vede come corollario la lotta contro la concezione della fabbrica come dominio assoluto del padrone. C’è un’attenzione, quasi una cura della fabbrica, delle macchine, dei prodotti che segna la storia della classe operaia fiorentina e che emergerà in un momento drammatico quale la primavera estate del ’44 quando saranno gli operai a salvare le fabbriche dal trasferimento in Germania, voluto dai nazisti in ritirata, smantellandone i pezzi in modi tali da poterle poi, a liberazione avvenuta, ripararle, tutelando cose i beni dei padroni ma anche e soprattutto il proprio futuro e quello del Paese. La Pignone è la fabbrica che meglio rappresenta questa tendenza, non a caso nell’occupazione del 1920 commissione interna e commissari di reparto sono impegnati fortemente a dare prova di capacità e autonomia organizzativa e produttiva, la fabbrica sono anche loro perché senza il loro lavoro, senza la loro cultura del lavoro, la loro professionalità, i loro sacrifici, essa non esisterebbe, la fabbrica quindi non è solo il padrone. La rivendicazione del valore sociale ed economico del lavoro operaio sarà il filo rosso che segnerà tutte le diverse fasi del Novecento.

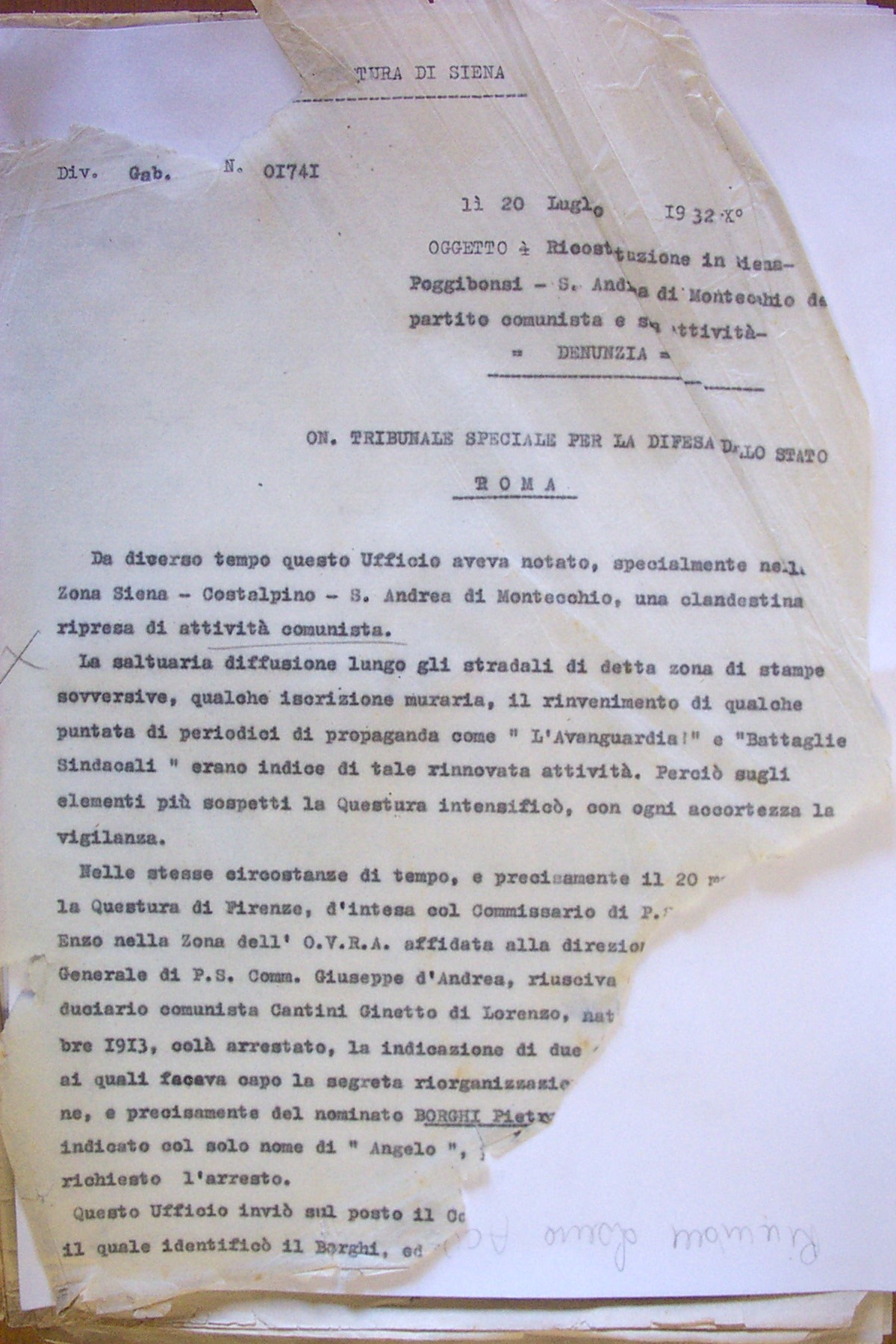

Contemporaneamente la dirigenza della sezione socialista conosce un processo di ulteriore radicalizzazione che si concretizza nell’esclusione degli esponenti riformisti dalle liste per le elezioni amministrative nell’autunno del 1920, che vedono peraltro la vittoria della lista “nazionale”. Al di là delle aspettative di massimalisti e comunisti, l’aspettativa della rivoluzione, spaventando ceti sociali diversi, consolida le forze conservatrici. A novembre la corrente comunista assume la guida della sezione urbana e di tutta la Federazione. L’adesione della maggioranza dei delegati fiorentini al Partito comunista d’Italia nel congresso di Livorno del gennaio del 1921 non appare quindi una sorpresa, ma il culmine del processo di radicalizzazione articolatesi negli anni e nei mesi precedenti. Infatti 4003 voti andarono ai comunisti, 3309 ai massimalisti e 229 ai riformisti. Come già sottolineava Giovanni Gozzini molti anni fa, tutta la regione vede una significativa adesione al nuovo partito, tanto che la Toscana ne è il secondo punto di forza a livello nazionale dopo il Piemonte. La scissione è maggioritaria nelle province di Firenze, Arezzo e Massa Carrara. Ma proprio a Firenze emerge uno degli elementi di maggiore novità del PCdI rispetto al PSI, pur nella stretta contiguità con valori e miti del massimalismo (che si rispecchiano in parte anche in una contiguità di classe dirigente): l’emergere di una nuova classe dirigente – ben simboleggiata dal segretario provinciale Spartaco Lavagnini – non solo espressione dei ceti operai e non più medio-borghesi, ma soprattutto interprete “di un rapporto diverso con le masse popolari, non più di tipo pedagogico e tribunizio – proprio degli “intellettuali” appartenenti alla tradizione socialista – bensì fondato su un’esperienza diretta di lotta e di organizzazione, molto più vicino alle aspirazioni e ai bisogni del popolo” [cfr. La formazione del partito comunista in Toscana 1919-1923, Quaderni dell’Istituto Gramsci – Sezione Toscana n. 3, Firenze, 1981, p. 208]. In città il nuovo partito riesce a strutturarsi significativamente e rapidamente grazie all’adesione plebiscitaria della Federazione giovanile socialista che porta in dote non solo entusiasmo, ma anche molte sedi, fondamentali per avviare un’organizzazione effettiva sul territorio. Immediato è l’impegno a costituire gruppi nei luoghi del lavoro, a partire dalle fabbriche; significativa la “conquista” della FIOM cittadina. Ma la strada appena imboccata non sarebbe stata agevole. E non solo per le divisioni a sinistra.

Firenze è, infatti, contemporaneamente precoce anche nelle violenze squadriste che intervengono a segnare la vita della città e della provincia, con la forza della violenza, proprio fra il dicembre del 1920 e i primi mesi del ’21, spinte dalle paure dei ceti medi spaventati dalla rivoluzione minacciata e soprattutto dai sostegni di agrari e industriali, la vecchia classe dirigente gravemente turbata dalla perdita del potere locale dopo le sconfitte alle elezioni amministrative tenutesi nell’autunno (con l’eccezione di Firenze città). Dopo il settembre delle bandiere rosse il quadro stava infatti rapidamente mutando e avrebbe colpito in primo luogo proprio la neonata sezione del partito comunista d’Italia con la barbara uccisione del suo segretario Spartaco Lavagnini, il 27 febbraio 1921. Troppo evocata, la rivoluzione aveva saputo suscitare e unire tutti i suoi oppositori proprio mentre i suoi sostenitori si dividevano ed isolavano, rimaneva mito e spettro, senza, del resto, essere mai stata realtà.