Se un trekker allenato in stile Carnovalini decidesse oggi di raggiungere a piedi Ravenna partendo da Lucca, in poco più di dieci giorni di cammino potrebbe godere dei panorami della Valle del Serchio, la wilderness dei passi appenninici, i profondi silenzi della Valle del Reno, fino alla magica lucentezza della Pialassa Baiona. Mio padre e mio zio, costretti ai ritmi delle marce forzate imposti dai loro carcerieri, passano trentasei giorni arrampicandosi sui monti con sulle spalle due rotoli di filo spinato e due spranghe di ferro, tirando il freno delle carrette trainate dai cavalli, con la febbre addosso sotto la pioggia battente, con i morsi della fame e le bastonate dei loro aguzzini, con la strada battuta dalle artiglierie alleate, dormendo su un letto di foglie di castagno ammucchiate sotto gli alberi.

Nozzano in quei giorni dell’agosto 1944 non è più un tranquillo borgo di campagna, dove contadini e muratori si adoperano per vivere e far vivere dignitosamente le proprie famiglie. Molti uomini hanno abbandonato il paese per rifugiarsi a Chiatri e sulle colline vicine. I campi sono abbandonati e non li lavora più nessuno. Con gli ultimi giorni di luglio si è insediata a Nozzano una delle più spietate divisioni dell’esercito tedesco: la XVI Panzergrenadier division “Reichführer – SS” agli ordini del generale Max Simon. Colonne di soldati, di camion, auto e blindati della Wehrmacht e delle SS alzano continui nugoli di polvere percorrendo minacciosi le strade sterrate del paese. La scuola elementare che sorge proprio nel centro della piazza viene requisita. La maestra che abita il piano superiore viene cacciata. Quell’edificio da luogo di crescita e formazione, è trasformato in luogo di distruzione, segregazione e morte. Alle voci e ai canti cinguettanti dei bambini si sono sostituite le urla strazianti dei torturati. La gestione del carcere è affidata alla Feldgendarmerie del tenente Gehrard Walter che sguinzaglia i suoi uomini alla cattura di cittadini inermi su cui scaricare la propria ferocia e rabbia per una guerra di occupazione ormai prossima alla disfatta.

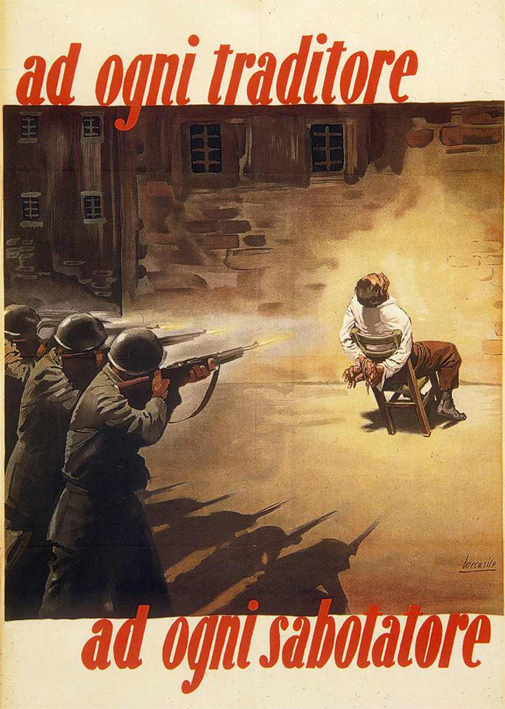

Le direttive del comandante supremo dell’esercito tedesco in Italia, feldmaresciallo Kesselring, dettano la linea a cui si deve conformare l’azione degli ufficiali operanti sul campo: “Contro le bande si agirà con azioni pianificate. Durante la marcia, nelle zone in cui vi sia pericolo di partigiani, tutte le armi dovranno essere costantemente tenute pronte a sparare. In caso di attacco aprire immediatamente il fuoco, senza curarsi di eventuali passanti. […] Il primo comandamento è l’azione vigorosa, decisa e rapida. I comandanti deboli e indecisi verranno da me convocati per renderne conto perché mettono in pericolo la sicurezza delle truppe loro affidate e il prestigio della Wehrmacht tedesca. Data la situazione attuale, un intervento troppo deciso non sarà mai causa di punizione”.

Chi non si attiene a queste direttive viene severamente punito, fino alla condanna a morte, come accade allo sventurato soldato tedesco fucilato dai propri commilitoni nel piazzale della chiesa. Così scrive il parroco Don Giovanni Galli. “… La medesima squadra demolitrice si trasforma in vero assetto di guerra: depone il piccone e si pone in testa l’elmetto, si cinge i fianchi di bombe a mano e imbraccia il moschetto. Di lì a poco salgono velocemente il Castello alcune macchine tedesche. Le osservo, non visto, dalle persiane; conducono anche degli ufficiali. Nei dintorni della torre sta curiosando qualche bambino e qualche vecchio. Viene allontanato con la scusa che si faranno brillare delle mine ed infatti si ode una fortissima detonazione. Un sergente maggiore tedesco era stato fucilato. Pozze di sangue miste a materia cerebrale sono rimaste per vari giorni a testimoniare il fatto”. Il militare è quel Fritz, “tedesco dei Sudeti”, di cui parlano nell’immediato dopoguerra i cittadini di Filettole? Fucilato perché tenta di opporsi alle stragi di civili e perché, prima ancora, avverte la popolazione dell’arrivo delle SS? Fucilato e poi scaraventato nella fossa comune al Ponte di Ripafratta? Il dato certo è che la tomba con i resti del “buon soldato Fritz” è sicuramente esistita ed è rimasta nel cimitero di Filettole fino al 1996. Una tomba su cui i parenti delle vittime della ferocia nazista spesso depongono un fiore, soprattutto per persuadere e persuadersi che quella malvagità, per quanto grande, non è riuscita a soffocare del tutto i sentimenti dell’umana pietà.

Nozzano porta già nel nome la sua vocazione ed il suo destino (Noxa, cioè Pena). Così un paesano, Giuseppe Vecci, testimone diretto, affida la memoria di quei giorni a monsignor Francesco Baroni: “Il periodo che intercorse fra l’arrivo degli Alleati all’Arno (30 luglio 1944) e l’8 settembre, giorno della liberazione di Nozzano, è quello in cui maggiormente i tedeschi infierirono sulla popolazione inerme, e benché questa rimanesse calma e serena in attesa degli eventi, l’attività tedesca di brigantaggio non ebbe più limiti. Il sistema di rappresaglie e di terrore ebbe inizio col bruciamento di 12 capanne, ove era ricoverato grano ecc., sul mattino del 29 luglio 1944…Veniva razziato tutto il bestiame ed a ciò era incaricato un soldato tedesco delle S.S. rimasto celebre in tutta la zona. Lo chiamavano Leo ed era un vero delinquente, specializzato per tale bisogna. Interi campi di patate, fagioli erano depredati sotto gli occhi di coloro che avevano lavorato e sudato. Gli uomini e perfino i ragazzi erano rastrellati e portati a lavorare”.

Tra quei ragazzi ci sono anche mio padre Franco, diciotto anni, e mio zio Nello, di sei anni più grande. Per prudenza e per timore di essere catturati, da alcune notti non dormono nella casa paterna che si affaccia proprio sulla piazza.

Nello, in particolare, dopo l’8 settembre ha lasciato la Caserma di Genova dove prestava servizio militare e può incappare nelle disposizioni del “Bando Graziani”, decreto del 18 febbraio 1944 che prevede che “gli iscritti di leva arruolati e i militari in congedo che durante lo stato di guerra senza giustificato motivo non si presenteranno alle armi nei tre giorni successivi a quello prefisso, saranno considerati disertori di fronte al nemico e puniti con la pena di morte mediante fucilazione nel petto”.

Gli spioni fascisti però conoscono le mosse e gli spostamenti di tutti e non è difficile per i soldati della wehrmacht individuare il luogo dove si nascondono. Così, all’alba del 20 agosto 1944, un soldato tedesco in divisa sahariana ed il cappello alla norvegese entra nella loro camera: “Aufstehen!”. Sotto la minaccia del fucile puntato alla schiena, li conduce in piazza. Vengono fatti salire su un camion per essere scaricati “come sacchi” alla Pia Casa di Lucca, centro di reclutamento della forza lavoro. Su quel camion, tra i rastrellati, c’è anche un fascista di Nozzano. Urla e sbraita perché non vuole essere confuso con quella marmaglia di italiani traditori. Lui è sempre stato fedele al regime e anche ora vuole stare dalla “parte giusta”. Per questo chiede al militare tedesco di fermare il camion e di farlo scendere. Le sue proteste non producono alcun risultato. Inflessibile il guardiano lo respinge e lo rimanda a sedere sul pianale del camion. Franco, che lo conosce bene, gli si avvicina e lo invita alla calma. Non lo vedi? Per loro noi siamo tutti uguali. Siamo tutti Scheiße. In tutta risposta il paesano gli rifila un cazzotto in bocca che lo fa barcollare. A guerra finita Franco andrà volutamente a cercare il paesano e lo troverà ad occupare in Comune un ruolo di direzione nei progetti di ricostruzione post-bellica. Uno dei tanti beneficiati della mancata epurazione e della inefficacia della Legge Bonomi sulle Sanzioni contro il Fascismo, prima ancora dell’entrata in vigore del Decreto “tombale” del 22 giugno 1946 proposto dal Guardasigilli Togliatti.

Inefficacia che suscita sgomento e sfiducia tra la popolazione e le nuove istituzioni democratiche a tal punto da far approvare al Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale di Lucca nella seduta del 13 marzo 1945 il seguente ordine del giorno: “Il CpLN di Lucca, constatata l’inefficacia della vigente legge per l’epurazione, che si presta a troppo facili evasioni, constata l’ingiustificata libertà che esponenti e gregari del fascismo repubblichino ancora godono, costituendo una perenne minaccia alla rinascita democratica del paese, chiede: 1) una sostanziale modifica della legge, tendente ad ottenere una definitiva purificazione della vita politica, economica e sociale del paese; 2) al Governo e alle Autorità competenti l’invio nei campi di concentramento di tutti indistintamente coloro che hanno aderito o prestato attività collaborazionistica col fascismo repubblichino; 3) l’invio nei campi di concentramento di tutti coloro che per il loro passato politico e per avere approfittato di situazioni politiche o per aver avallato con il loro sostegno o con la loro opera la politica di oppressione del passato regime costituiscono un motivo di perturbazione o un ostacolo alla vita normale del paese; 4) l’immediato allontanamento dagli impieghi statali e parastatali e di quelli rivestenti carattere di utilità pubblica di coloro che rientrano nelle due categorie sopra segnate; 5) che la legge di epurazione sia estesa in modo da colpire anche gli appartenenti al Commercio, all’Industria, all’Agricoltura”.

Una epurazione che paradossalmente colpirà gli antifascisti ed in particolare i comunisti al punto che Franco sarà costretto a trasferirsi a Pisa per poter ottenere un impiego come manovale delle Ferrovie dello Stato. (Colonna sonora: Sergio Endrigo “La ballata dell’ex”).

Il 20 agosto, insieme ai miei familiari, a Nozzano viene arrestato anche Dante Braconi, già inviato al confino su segnalazione del paesano della Brigata Nera “Mussolini”, Vittorio Marlia. A guerra finita, il Braconi rilascerà ai Carabinieri di Nozzano la seguente dichiarazione: “Aggiungo di aver veduto Marlia Vittorio in compagnia di Giuseppe Cortopassi, Paolino Bertolozzi e molti altri, presentarsi ad un tribunale di guerra dell’esercito tedesco che si trovava nei mesi di luglio e agosto nei pressi di casa mia vestiti da brigatisti neri, vestirsi da tedeschi, poi partire con gli automezzi e ritornare al mattino con giovani e uomini anche anziani, caricati su camion e consegnati ai tedeschi, riuscendo poi dal locale (della scuola) vestiti da brigatisti neri”. (Processo Brigata Nera di Lucca “Atti generici” 16/01/1946 in Archivio di Stato Lucca). Parole di un perseguitato politico antifascista, al quale nessuno ha poi pensato di riconoscere un risarcimento, seppure morale.

Sarebbero comunque bastati pochi giorni, una settimana appena dopo il loro rastrellamento e la storia dei miei familiari avrebbe potuto prendere un altro verso. Il 28 agosto infatti le truppe alleate varcano l’Arno per dirigersi verso la lucchesia. Il giorno dopo le SS, dopo aver fatto saltare in aria la scuola di Nozzano, lasciano il paese per trasferirsi a Nocchi di Camaiore. In un mese esatto di permanenza a Nozzano le truppe del generale Simon, del tenente Walter e del sergente Florin, con la attiva partecipazione dei fascisti di Nozzano e dell’Oltreserchio, si macchiano di orrendi ed efferati delitti: dalla strage della Romagna a quella di Bardine S. Terenzo, dalle fucilazioni di Laiano di Filettole alle esecuzioni sommarie di S. Maria a Colle, fino all’irruzione e alle fucilazioni di monaci e civili nella Certosa di Farneta e alla partecipazione alla strage di Sant’Anna di Stazzema.

I lavori di ricerca storica per l’elaborazione di un Atlante delle stragi dicono che nella primavera-estate del 1944 nella sola Toscana si registrano oltre 200 episodi per un numero complessivo di 3.650 civili uccisi.

Fascisti della Brigata Nera di Nozzano.Il quarto da sinistra è Vittorio Marlia (Foto archivio Orsi)

Nella sventura però c’è anche una dose di fortuna: la giovane età di Nello e Franco fa si che i tedeschi decidano di inserirli nel gruppo di “abili al lavoro”, lavoratori utili al Reich nazista. Se avessero deciso di “marcare visita” o dichiararsi “non abili al lavoro” sarebbero sicuramente stati fucilati, come è successo ad altri sventurati catturati con loro. Dalla Pia Casa quindi inizia la loro marcia forzata verso il nord. Sono impiegati come lavoratori coatti per costruire reticolati e trincee della Linea Gotica sotto il controllo della Organizzazione Todt, allo scopo di rallentare l’avanzata incalzante delle truppe alleate. Una “ritirata combattiva” quella decisa dal Feldmaresciallo Kesselring che si trasforma durante il suo cammino in una vera e propria guerra ai civili. Le truppe tedesche si muovono sui territori che attraversano come belve braccate, con la consapevolezza che la fine è ormai prossima. Ad incitarli e guidarli negli ultimi colpi di coda in lucchesia sono ancora i fascisti della XXXVI Brigata Nera capitanati dal paesano di Corte Frasconi, Vittorio Marlia, sotto la direzione di Idreno Utimpergher, originario di Empoli, guida provinciale del fascismo lucchese in quei mesi tragici.

Sempre Dante Braconi testimonierà, nel corso del processo alla Brigata Nera di Lucca “Dai primi di luglio mi trovavo nascosto in una capanna in prossimità della via che conduce a Nozzano Castello e più volte intorno alla metà di agosto 1944 ho veduto arrivare con un automezzo l’allora capitano della brigata nera di Lucca Marlia Vittorio con i militari della stessa brigata per requisire damigiane di vino, prodotti agricoli, viveri ed altro, nonché bestiame, e spesse volte ho notato il Marlia e Cortopassi Giuseppe passare nella strada in compagnia degli ufficiali delle SS tedesche gendarmeria di Nozzano”. (Processo Brigata Nera di Lucca “Atti generici” 20/11/1946 in Archivio di Stato Lucca)

La fatica, le sofferenze, la paura, le umiliazioni provate durante la marcia forzata affiorano in ogni riga del Diario. Nonostante questa condizione i fratelli Orsi e i loro compagni, il pisano di nome Angiolo e il livornese Mario, non perdono mai la speranza di poter organizzare la fuga per riconquistare la libertà. Almeno due tentativi vanno a vuoto finché con l’arrivo a Madonna del Bosco e la conoscenza di Maria, staffetta partigiana, la speranza diventa realtà. Dopo vari incontri, la notte del 29 ottobre la giovane donna li attende fuori dal campo di prigionia per condurli all’appuntamento con un barcaiolo, là dove “il fiume Senio si unisce al Reno”.

Maria fa parte di una brigata partigiana che da alcuni mesi sta organizzando la resistenza nel ravennate, ma Nello, Franco, Angiolo e Mario non vengono subito inseriti in una Compagnia. Prudenza vuole che prima di essere sicuri che non sono spie infiltrate dai fascisti vengano sottoposti ad interrogatorio e osservati e controllati nei loro comportamenti e azioni quotidiane. A vigilare su di loro è il comandante Canzio di cui Nello in particolare è attratto dal carisma e dal fascino delle narrazioni.

Canzio è un antifascista ferrarese, perseguitato politico, sfuggito nella notte del 14 settembre 1944 ad una caccia all’uomo organizzata dai fascisti di Lagosanto per catturarlo. Entrato in clandestinità, forma il Gruppo di Azione Partigiani “Tre Motte Lagosanto”: è Canzio Guietti che a guerra finita sarà il primo presidente del C.L.N. di Lagosanto.

Con Canzio si passano giorni da poter definire addirittura sereni, con tanto di festa di accoglienza con canti e balli. Sono i giorni della calma che precede la tempesta. Momenti di vero riposo. Si prende la barca e si va a colpi di paradel fra canali e canaletti alla pesca delle anguille. L’aria è fresca ma il sole è ancora caldo e in barca di giorno si può anche fare un pisolino. Non fosse per il pensiero che va alla madre, al padre, alla famiglia rimasta a Nozzano della quale da tre mesi non si hanno più notizie. La guerra è passata di là sicuramente. Gli alleati che avevano passato l’Arno hanno bombardato il paese. Si sono sentite le cannonate quando la colonna dei coatti marciava da Bagni di Lucca. In famiglia sono tutti salvi oppure qualcuno è rimasto ferito o magari ucciso sotto le bombe? Pensieri angoscianti che non trovano risposte ma non possono però bloccare l’azione.

Così, terminato il periodo di “purgatorio” e ottenuta la piena fiducia dei propri compagni, il 10 novembre i quattro fuggiaschi vengono condotti sull’Isola degli Spinaroni, al centro della Pialassa della Baiona. Qui sono rifugiati i partigiani del Distaccamento “Terzo Lori” della 28ma Brigata Garibaldi “Mario Gordini”, guidata da Arrigo Boldrini, nome di battaglia Bulow. Dopo pochi giorni dal loro arrivo formano insieme a volontari provenienti da varie zone la Quinta Compagnia “Mario Montanari”. Le compagnie sono composte da 30-35 uomini e alcune donne, la cui azione risulterà determinante per la vittoria finale. La caratteristica del “Terzo Lori” è quella di essere un “reparto di stanza” nella cui sede ogni componente può vivere in permanenza. Un distaccamento che Sergio Zavoli addirittura definirà alla fine degli anni ’60 “l’armata più singolare che guerra abbia mai conosciuto”.

Contravvenendo a quelle che sono state sinora le tattiche della guerriglia partigiana che privilegia le zone di montagna per organizzare piccoli gruppi d’assalto, colpire i tedeschi e poi ritirarsi, con la costituzione del “Terzo Lori” Bulow punta alla “pianurizzazione” della Resistenza. In concomitanza con l’avanzata degli alleati da sud si costruisce un accerchiamento delle truppe tedesche schierando le squadre partigiane nelle valli palustri a nord della città. E’ l’Operazione Teodora, obiettivo: liberare Ravenna. I compagni, già presenti sull’isola dal 29 settembre, raccontano di brevi e fulminei scontri con le truppe tedesche. Addirittura una notte con un’azione a sorpresa riescono a portar via un cannone anticarro calibro 47/32. Il campo è organizzato come un vero e proprio accampamento militare, con camminamenti e trincee, alloggi e cucina da campo e una infermeria bene dotata, con i rifornimenti che arrivano da Cervia, da poco liberata, oppure con aviolanci da parte degli alleati.

La vita nel campo ha i suoi ritmi da rispettare:

Ore 8 – Sveglia

Dalle 8 alle 9:30 – Pulizia personale, alle tende e all’accampamento

Dalle 9:30 alle ore 11:00 – Istruzione e pulizia armi

Alle ore 11:30 – Primo rancio

Dalle ore 11:30 – Consumazione primo rancio e riposo fino alle 14:30

Dalle ore 14:30 alle 15:00 – Pulizia personale

Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 – Collettivo

Ore 17:00 – Secondo rancio

Primo turno di guardia

Franco imbraccia il fucile per la prima volta. Gli istruttori lo addestrano ogni giorno all’uso delle armi e alla loro manutenzione, mentre il commissario politico della Compagnia tiene discorsi sulle ragioni ideali e gli obiettivi della guerra di liberazione contro il nazifascismo. E’ in questi momenti che Franco matura la sua idea e la sua passione per una società comunista che non abbandonerà mai più fino al suo ultimo giorno di vita.

All’alba del 23 novembre Bulow accompagna al campo degli Spinaroni un capitano dell’VIII armata canadese: l’ufficiale Dennis Healy. Una sera il capitano riunisce tutti e parla chiaro. E’ giunta l’ora di agire, basta con i colpi di mano, sabotaggi o imboscate. E’ arrivato il momento di uscire a combattere in campo aperto, faccia a faccia con il nemico.

Così la sera del 3 dicembre inizia quella che passerà alla storia come la Battaglia delle Valli. Per sette giorni e sette notti sono scontri a fuoco con il nemico. Avanzate e ritirate. Soldati tedeschi uccisi e fatti prigionieri. Ma anche compagni feriti e caduti. Nello, che ha ripreso il suo ruolo di infermiere, interviene in più occasioni per soccorrere i compagni colpiti.

All’alba del 5 dicembre una staffetta avverte la V compagnia che le truppe tedesche della Wehrmacht, in ritirata da Porto Corsini, stanno marciando verso Sant’Alberto. Portano con loro un gruppo di uomini rastrellati tra Casal Borsetti e Mandriole. Per impedire il loro passaggio due squadre della Compagnia, circa quaranta uomini, si piazzano in prossimità di Ponte Zanzi. Una squadra si ferma in Casa dei fratelli Biancoli, l’altra in casa Zanzi. Dopo una lunga attesa compare la prima pattuglia di soldati tedeschi. Pensando di poter proseguire nella loro azione di rastrellamento, uno di loro si avvicina alla Casa Zanzi bussando con forza alla porta. Per tutta risposta gli arriva una bomba a mano che lo fa fuggire ferito e barcollante. I suoi commilitoni scatenano per oltre un’ora un inferno di fuoco contro la casa, con scariche di mitra e bombe a mano.

I fratelli Orsi, con il loro gruppo, sono asserragliati in casa Biancoli, anche loro sotto attacco della seconda pattuglia tedesca. Il mitragliere, Sesto Senni di Mandriole, tiene impegnati i soldati della Wehrmacht, ma una scarica colpisce in piena fronte, uccidendolo, proprio il padrone di casa, il partigiano Vincenzo Biancoli. Dopo poco anche il fratello Alceo, uscito di casa nel tentativo di porre in salvo la famiglia, viene ucciso dai tedeschi.

Lo scontro prosegue cruento ancora per un’ora, poi i tedeschi decidono di ritirarsi e passano su Sant’Alberto. I due gruppi di partigiani escono dalle case e si riuniscono. Nello, infermiere della Compagnia, soccorre l’unico compagno ferito, con la mandibola spezzata ed un occhio colpito: gli presta le prime cure sul campo, prima di farlo trasportare in barella all’accampamento centrale.

“Un altro episodio degno di menzione, scriverà Guido Nozzoli in “Quelli di Bulow”, è quello dei mitraglieri della 5a Compagnia SAP rimasti poco fuori di Mandriole per proteggere col fuoco delle loro armi il ripiegamento. Questi pochi uomini riuscirono a fermare i tedeschi per alcune ore. Quanto bastò per risparmiare ai patrioti altre dure perdite e per predisporre al Fossatone l’ultima linea difensiva dalla quale non avrebbero più indietreggiato a qualunque costo perché dal Fossatone si dischiudeva ai tedeschi la via del ritorno a Ravenna con le conseguenze che ben s’immaginano. Nella notte anche i mitraglieri poterono rientrare alla linea dove il grosso era attestato. A Ponte Zanzi si era stabilita la sede del comando e quella notte venne strenuamente difeso da una quarantina di volontari comandati da Franco”.

C’è un racconto di mio padre che ricorreva nelle sere d’estate quando ai Mortellini ci riunivamo con i vicini sotto la lampada d’angolo della casa cantoniera sull’Aurelia. Non amava molto raccontare la sua esperienza di partigiano, salvo prendere in giro Nello perché, non sapendo nuotare – diceva lui – aveva rischiato di annegare nella pialassa della Baiona. Quando lo faceva però ricordava sempre un suo compagno, uscito in perlustrazione con una squadra. Intercettato un gruppo di soldati tedeschi li disarmano e li prendono prigionieri. Mentre li conducono al campo il compagno tiene il mitra troppo vicino alla schiena di un tedesco che, voltatosi di scatto lo disarma, gli scarica addosso una raffica, lo uccide e fugge insieme agli altri. Una disattenzione costata la vita, frutto della inesperienza e del carattere mite del partigiano, sottolineava mio padre con gli occhi lucidi.

Quanti ragazzi si sono dovuti improvvisare soldati per una guerra che ha stravolto la loro vita, li ha strappati ai loro affetti, li ha costretti a patire il freddo, la fame e la paura, tanta paura di morire giovane, ancora con tutta la vita davanti. Sofferenze, paure, la morte che arriva e ghermisce chi ti sta a fianco: un cammino lungo e tormentato quello dei fratelli Orsi che porta però, finalmente, ad un risultato glorioso quanto inaspettato: il 10 dicembre la loro Compagnia riesce ad entrare in Ravenna, liberata da pochi giorni e può ricongiungersi con la propria Brigata. C’è gioia e orgoglio nello sfilare tra ali di cittadini festanti, anche se il bilancio di quella battaglia è di 22 caduti tra i propri compagni.

La sera e la notte passano veloci: finalmente si può consumare un pasto, sia pure frugale, attorno ad un tavolo e dormire in un vero letto. Ma il pensiero ora più che mai rimane alla famiglia rimasta a Nozzano. Non si può indugiare sereni in quel clima di festa senza sapere cosa è successo a casa.

Così, dopo aver parlato con i propri superiori, i quattro toscani riescono ad ottenere il permesso di poter rientrare dalle proprie famiglie. Un viaggio di ritorno carico di ansia tanto è che, alle prime case di Nozzano, Nello ha un mancamento: la paura di non trovare vivo qualcuno dei suoi cari lo attanaglia, ma la conferma che “sono tutti vivi!” gli ridà la forza di entrare in casa e buttarsi nelle braccia di mamma Veriade.

Dopo una lunga notte passata a raccontare, a fare domande, a dare risposte, un buon pasto caldo e un lungo sonno che riesce a scaricare solo in parte la mole di adrenalina accumulata, si torna a girare per le strade di Nozzano, ormai liberata dai nazisti (ma non ancora dai fascisti che nel frattempo sono rientrati dal nord) per riabbracciare gli amici rimasti o ritornati, per far vedere che si è ancora vivi, per bere un bicchiere “da Brunino” e passare una serata di musica e ballo al Ragno d’Oro.

Il tragico scenario che presenta il paese va però aldilà di ogni immaginazione: la scuola elementare al centro della piazza è ridotta ad un cumulo di macerie, sventrata dalle mine tedesche. Le truppe della Wehrmacht hanno depredato stalle e campi, incendiato capanne e fatto saltare in aria anche le case attorno alla rocca. La torre campanaria del castello è crollata, colpita dai ripetuti cannoneggiamenti delle truppe alleate. Anche la chiesa è stata danneggiata.

Poi i racconti sui rastrellamenti in paese, le grida che uscivano dalle finestre della scuola per le sevizie e le torture. Le complicità dei fascisti: si racconta del povero Braconi, mandato al confino per volontà del Marlia, che ha pure fatto arrestare e uccidere dai tedeschi il direttore del manicomio. I morti impiccati con il filo spinato, fucilati, uccisi con un colpo di pistola alla nuca, nei boschi di Castiglioncello, Balbano, Casanova, Le Villine, a Filettole. Tra i morti c’è anche una bambina di nove anni, Stella, sfollata con la famiglia da Livorno, colpita a morte nelle vicinanze della stazione ferroviaria dalle schegge di una cannonata delle truppe alleate sparata di là d’Arno.

La vita piano piano riprende. Al nord la guerra di liberazione è ancora attiva. Ravenna è liberata, ma le truppe tedesche ancora non lasciano il fronte del Reno. Alfonsine è sotto attacco. Dal gennaio all’aprile del ‘45 si conteranno solo in quella zona più di trecento morti, con oltre tre quarti della cittadina ridotti a cumuli di macerie. Ma qua in paese si può tornare a pensare al futuro. Il forno di Beppe di Ballona ha ripreso a fare il pane e una ragazzina ogni mattina scende dalla Ruga per prendere un filoncino che dovrà bastare per sé, la madre, le due sorelle e i tre fratelli.

Il padre Ferruccio, muratore, è morto di broncopolmonite tre anni prima, lasciando mia nonna Pia a crescere da sola sei figli. Pochi soldi in famiglia e una lunga lista di conti da pagare sul libretto della bottega di Gioele. La ragazzina sgambetta veloce e chiede a Veriade, che abita proprio di fronte al forno, se le consente di dare una mano in casa per poter guadagnare qualcosa. Veriade la fa entrare e le raccomanda: fai la brava, se lavori bene ti faccio sposare il mì Franco. Quella ragazzina è mia madre Franca, oggi novantenne.

Il matrimonio poi ci sarà davvero quattro anni più tardi, ma Veriade non c’era. E’ il pomeriggio del 28 febbraio del ’45. Sono passati solo due mesi dal ritorno al paese dei fratelli Orsi: una colonna di carri alleati transita per Nozzano. Veriade, 61 anni e 5 figli, esce di casa con in braccio un nipotino. Vuole salutare i soldati amici che hanno portato libertà e pace anche tra le sue genti, quando le vibrazioni di un carrarmato fanno tremare e poi cadere una colonna della recinzione attorno casa. Il pesante cancello in ferro ondeggia e crolla di schianto. Veriade viene colpita a morte mentre il suo corpo protegge il bambino che uscirà incolume. A niente valgono i soccorsi.

La famiglia Orsi si trova così ad affrontare la sua ricostruzione, tra nuovi lutti e sventure, accomunata nella sorte a quelle famiglie, tutte uguali perché tutte hanno vissuto e vivono del proprio lavoro, che dopo il ventennio fascista, i drammi e le sofferenze del passaggio del fronte di guerra, hanno sperato in una società più giusta e più libera. Una società in cui le vittime dei crimini fascisti avrebbero trovato finalmente giustizia e i loro aguzzini realmente epurati dai posti di comando e di direzione, a partire dalle pubbliche amministrazioni.

Così non è stato. L’opportunismo di molti, la malafede di pochi ma potenti, hanno invece riproposto nel corso del tempo una restaurazione dei classici sistemi di comando e controllo, compatibili con una democrazia moderna, ma escludenti la grande maggioranza dei cittadini dai processi di formazione delle decisioni nonché dalla partecipazione al governo della res publica. Non appaia strano quindi che, a settanta anni dalla nascita di una comunità libera e rinnovata, si stia ancora discutendo sulle regole della rappresentatività e della rappresentanza democratica.

Per questo, ancora oggi, per mantenere viva la memoria di chi si è battuto per la nostra liberazione, pretendere la completa attuazione e la non modifica della Costituzione e continuare a sperare in una società migliore, non ci resta che unirci al grido di quel bravo magistrato: Resistere, Resistere, Resistere!

Bibliografia essenziale:

Mons. Francesco Baroni, Memorie di guerra in lucchesia (1940-1945). Note e ricordi, Tip. Artigianelli

Gianluca Fulvetti, Una comunità in guerra, L’Ancora del mediterraneo

Carla Forti, Dopoguerra in Provincia, Microstorie pisane e lucchesi 1944-1948, Franco Angeli Storia

ANPI Le stragi nazifasciste del 1943-1945, Memoria, responsabilità e riparazione, Carocci editore

ANPI Provinciale di Ravenna, Isola degli Spinaroni una base partigiana tra natura e storia, Danilo Montanari Editore

Arrigo Boldrini, Diario di Bulow, Vangelista

Guido Nozzoli, Quelli di Bulow. Cronache della 28ma Brigata Garibaldi, Editori Riuniti

AA.VV. La guerriglia in pianura: dalle prime squadre operaie alla “Colonna Wladimiro” in Alfonsine 11-12 aprile 1974, Convegno di studi sulla Resistenza.

Giulia Belletti, L’armata della pianura: la 28ma Brigata Gap “Mario Gordini”. Tesi di Laurea

Antonio Pagani, E’ café d’Cai. Le avventure di un giovane alfonsinese durante il fascismo.

Giorgio Bocca, Storia dell’Italia partigiana, Settembre 1943 – Maggio 1945, Feltrinelli

AA.VV. Storie della Resistenza, Sellerio Editore, a cura di Domenico Gallo e Italo Poma

Seguì una prima, immediata, reazione che vide alcuni dimostranti sparare alcune rivoltellate e lanciare un piccolo ordigno verso la Questura dove, dietro ai cancelli, “si trovavano reparti in pieno assetto di guerra”, ferendo alcuni carabinieri. Quasi contemporaneamente al porto, nei pressi del “Ponte dei sospiri” sbarrato con cavalli di frisia e reticolati, venne tirata una bomba a mano “Sipe” all’indirizzo del presidio composto da carabinieri e soldati che difendevano la caserma “Malenchini” e quella della Guardia di Finanza, ferendo un carabiniere.

Seguì una prima, immediata, reazione che vide alcuni dimostranti sparare alcune rivoltellate e lanciare un piccolo ordigno verso la Questura dove, dietro ai cancelli, “si trovavano reparti in pieno assetto di guerra”, ferendo alcuni carabinieri. Quasi contemporaneamente al porto, nei pressi del “Ponte dei sospiri” sbarrato con cavalli di frisia e reticolati, venne tirata una bomba a mano “Sipe” all’indirizzo del presidio composto da carabinieri e soldati che difendevano la caserma “Malenchini” e quella della Guardia di Finanza, ferendo un carabiniere.