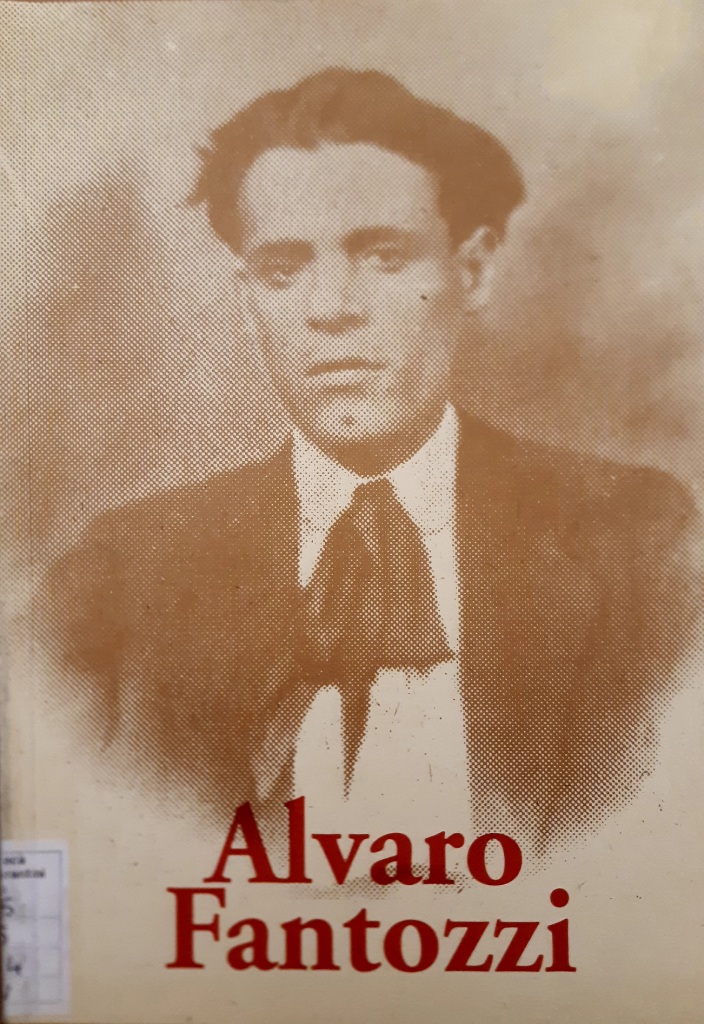

Oberdan Chiesa. Un uomo, una vittima, un mito.

Una delle frasi più famose della narrativa italiana sulla Resistenza è quella del partigiano Kim, tra i protagonisti de Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, «E basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell’anima e ci si ritrova dall’altra parte»[1]. Lo stesso Claudio Pavone, nel suo Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza utilizzò questo passo letterario per spiegare le ragioni attorno ai diversi schieramenti di campo all’indomani dell’8 settembre 1943, non sempre semplici e spesso legate al caso. Ecco, a me sembra che la frase di Calvino calzi anche per descrivere, almeno in parte, e la scelta antifascista di Oberdan Chiesa – e forse anche del fratello Mazzino, a cui Stefano Gallo ha già dedicato uno studio[2] – anticipata di quasi un ventennio rispetto all’ambientazione originaria della storia, cioè al momento dell’instaurazione del regime fascista. Il «nulla» che colpì i fratelli Chiesa – comunque cresciuti in un ambiente familiare imbevuto di idee repubblicane e socialiste – fu una spedizione squadrista contro il loro quartiere, consumatasi quando entrambi erano degli adolescenti. Ma procediamo con ordine.

La famiglia Chiesa era composta dai genitori, Garibaldo e Ada Cini, e da quattro figli, Corrado-Giovanni, Mazzino, Oberdan e Mazzina. Già i loro nomi tradivano l’orientamento politico che si respirava al numero 54 di via Giuseppe Garibaldi, l’arteria principale del quartiere livornese “Il Pontino” – uno dei centri “sovversivi” della Livorno contemporanea – dove vivevano. Ma dalle memorie dei protagonisti emerge ancora più chiaramente come la spinta alla loro decisa presa di posizione contro il fascismo avvenne nell’ottobre del 1924. Bisogna ricordare come in seguito all’omicidio Matteotti il partito di governo sembrò sbandare, anche sull’onda della costernazione dei circoli conservatori che avevano supportato l’ascesa di Mussolini. La reazione dei fascisti fu contraddistinta da un uso diffuso della violenza squadrista, la stessa del biennio 1921-1922, che si riversò anche su Livorno[3]. Quella sera un gruppo di squadristi invase la fiaschetteria dei fratelli Sirio e Gino Spagnoli, noti repubblicani da poco convertiti al comunismo, per dargli una lezione. I due non si fecero intimidire ed estrassero le armi che tenevano sotto al bancone, ferendo tre degli aggressori e mettendo in fuga gli altri[4]. Come ritorsione un folto gruppo di fascisti si diresse verso il loro appartamento, che era esattamente dal lato opposto a quello dei Chiesa:

Durante la notte mia madre è venuta in camera – chi parla è Mazzino, che ricordava quell’episodio a mezzo secolo di distanza – terrorizzata, mi ha svegliato dicendomi che i fascisti erano giù e volevano entrare in casa […] Non c’è stato bisogno di andare ad aprire perché avevano già abbattuto la porta ed erano entrati dentro. Sono entrati [sic] in camera dove io dormivo con mio fratello [Oberdan] e tra questi “masnadieri” ho visto uno […] che ha detto “No, no, non sono quelli che stiamo cercando”[…] Quando sono andati via, allora, mi sono alzato [mi sono affacciato alla finestra] e ho assistito ad una scena terrificante: da ogni parte c’era un incendio. Per vendicarsi, siccome i fascisti non avevano potuto trovare quelli che avevano sparato, avevano dato fuoco ai pagliai, perfino a delle pine […] per fare il fuoco […] e dettero la via ai maiali […]. Come al solito la reazione dei fascisti si riversò nei confronti degli inermi e degli ultimi[5].

L’episodio, per quanto risoltosi in maniera fortunata per i due fratelli Chiesa, fu il trauma – lo affermò lo stesso Mazzino nell’intervista audio – che decise per un loro percorso di vita votato all’antifascismo. Il primo ad impegnarsi nella lotta aperta contro il partito di governo fu Mazzino, il quale aderì formalmente alla federazione giovanile comunistamettendosi a distribuire manifestini in città e ad aiutare nell’organizzazione comizi clandestini[6]. Oberdan decise di rimanere ancora per un po’ nell’ombra, evitando di esporsi pubblicamente e interiorizzando la propria opposizione al fascismo. Di lì a poco anche lui avrebbe fatto sentire la sua voce, costringendo la polizia politica a mettersi sulle sue tracce. Soprattutto all’estero.

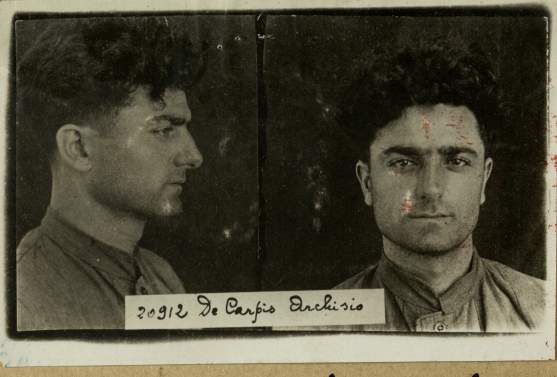

Nel settembre del 1933, all’indomani del servizio militare di leva, Oberdan espatriò per Bona, in Algeria, dove fece il suo battesimo politico partecipando, col fratello – allora già da qualche tempo esule ed agente del Pcd’I clandestino –, all’aggressione al direttore della scuola italiana di quella città[7]. Per quell’episodio fu processato ed espulso dalla colonia francese spostandosi prima a Marsiglia, poi ad Ajaccio, dove risiedette dal gennaio all’agosto 1936, ed infine a Grenoble[8]. In quest’ultima città rimase poco tempo perché, lo stesso giorno del suo arrivo, ebbe modo di parlare con altri emigrati che gli parlarono di cosa stesse accadendo in Spagna. Non sapeva veramente nulla riguardo l’ammutinamento del generale Francisco Franco contro la giovane repubblica? Pur nutrendo alcuni dubbi su questa dichiarazione – che fece lui stesso al momento del rimpatrio – non mi è stato possibile scoprirlo, ma è certa la sua partenza per Barcellona dei giorni seguenti. Partecipò alla Guerra Civil prima tra i ranghi della centuria “Gastone Sozzi”, poi nelle Brigate internazionali e, infine, nella Marina da guerra repubblicana. Nel 1939, al momento della sconfitta, fu costretto a lasciare la Spagna finendo recluso nei campi di prigionia francesi per gli ex volontari. L’ultimo campo fu quello di Vernet, dal quale venne liberato nell’estate del 1941 per essere rimpatriato in Italia. Raggiunse Livorno a settembre, rimanendovi per poche settimane. Iscritto al Casellario politico centrale dal 1934, fu condannato al confino, che scontò sull’isola di Ventotene. All’indomani della caduta del regime fascista venne liberato, rientrando nella sua Livorno solo alla fine del mese di agosto. La città che si trovò di fronte non era certo quella lasciata anni prima, avendo già subito i due grandi bombardamenti del 28 maggio e del 28 giugno 1943[9].

La sua permanenza fu tutto sommato breve, dato che dopo la notizia dell’armistizio con gli angloamericani e l’avvio dell’occupazione nazifascista, trascorsero pochi mesi prima del suo arresto. Oberdan venne fermato dalla squadra politica della Questura di Livorno il 22 dicembre 1943, e quello che fece in questo lasso di tempo, ahimè, non è testimoniato da nessuna fonte. Sicuramente ebbe un ruolo nell’organizzazione della Resistenza livornese, ma non certo così centrale come è stato dipinto nel dopoguerra. Questo emerge abbastanza chiaramente sia nella documentazione prodotta durante il processo ai suoi assassini – sebbene gli inquirenti non dedicarono ampia attenzione ad approfondire le modalità del suo arresto – sia nelle memorie di alcuni tra i principali animatori della lotta partigiana nel livornese. Anche la sua scelta come vittima delle rappresaglia che si consumò per ordine della Prefettura di Livorno sulla spiaggia di Rosignano Solvay il 29 gennaio 1944 conferma questa lettura, a cui è importante aggiungere come in occasione del suo arresto venne fermato anche il principale rappresentante della Resistenza comunista livornese in quelle prime settimane di occupazione, vale a dire Vasco Jacoponi[10]. Al di là di queste interpretazioni – che ci tengo a ribadire come siano del tutto personali, sebbene ancorate ad un ampio scavo archivistico e bibliografico – resta il fatto che quella mattina del gennaio 1944, in risposta ad un attentato fallito contro il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Rosignano Solvay di poche ore prima, Oberdan venne fucilato da un plotone della Guardia nazionale repubblicana (Gnr) composto da ex militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e carabinieri. La sua esecuzione era l’esempio concreto di quella guerra civile che si combatté tra il 1943 e il 1945 in Italia, per cui il ricordo dell’episodio non poteva perdersi tra quelli che costellarono quei mesi. Alla formazione di una solida memoria “popolare” della morte di Oberdan contribuì indubbiamente il processo che venne celebrato nell’estate del 1947 – dopo più di due anni di istruttoria e decine di testimonianze raccolte – contro la catena di comando fascista-repubblicana che aveva ordinato, ed eseguito, la rappresaglia. Sul banco degli imputati finirono: Edoardo Serafino Facdouelle, capo della provincia di Livorno tra il dicembre 1943 e il giugno 1944; Giampaolo Mannelli, segretario particolare di Facdouelle e dirigente dell’ufficio politico della Prefettura di Livorno; Fernando Gori, federale del Partito fascista repubblicano di Livorno tra il dicembre 1943 e il giugno 1944; Renato Simoncini, commissario del fascio repubblicano di Quercianella; Giovanni Giampieri, ispettore federale e commissario del fascio di Piombino; Giuseppe Bartolini, tenente colonnello della Gnr e comandante della 88ª legione di Livorno tra gennaio e aprile 1944; Michele Cioffi, capitano dei carabinieri e comandante del gruppo di Livorno tra l’estate 1942 e quella del 1944; Luigi Carocci, squadrista e capitano della Gnr; Luigi Porquieur, capitano della Gnr e comandante dell’ufficio politico dell’88ª Legione; Luigi Cardile, tenente della Gnr; e Eugenio Bartolini, Sirio Lami e Marino Piga, tutti e tre militi della Gnr livornese. Facdouelle e Mannelli, entrambi latitanti, vennero puniti con l’ergastolo; a Gori furono inflitti 26 anni e 8 mesi di reclusione; a Carocci, latitante anche lui, 20 anni e 8 mesi; a Giuseppe ed Eugenio Bartolini, Cardile, Piga e Lami 13 anni, 9 mesi e 10 giorni; mentre a Cioffi 11 anni, 1 mese e 24 giorni. Tutti furono condannati a pagare le spese processuali e a risarcire la madre di Oberdan, costituitasi parte civile e assistita dall’avvocato Augusto Diaz. In virtù dell’amnistia del 22 giugno 1946, nota come “amnistia Togliatti”, vennero immediatamente condonati 8 anni e 10 mesi a Gori, mentre 5 anni ai due Bartolini, Cardile, Piga, Lami e Cioffi[11].

Ho definito la memoria scaturita dal processo come “popolare” non per caso, in modo da far emergere la differenza con quella “istituzionale” che rese il 29 gennaio una data topica del calendario laico dei livornesi. Perché accadde ciò? A partire dal 1945 la neonata federazione labronica dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia pose una stele commemorativa sul luogo dell’esecuzione di Oberdan quale punto di riferimento soprattutto per gli abitanti di Rosignano Solvay. Nel capoluogo di provincia, invece, gli venne dedicata una via e intitolata una sezione del Pci. A partire dal 1948, a causa del mutato clima internazionale, le cose iniziarono a cambiare e le celebrazioni annuali in sua memoria assunsero un chiaro orientamento politico. A ciò si aggiunse l’offensiva giudiziaria antipartigiana che si aprì nel dicembre 1947 e che investì anche la figura di Oberdan[12]. In questo clima si svolse il processo ad alcuni componenti della banda partigiana “Danesin” – dal nome del suo comandante Sante, e che operò tra i comuni di Rosignano Marittimo, Castellina Marittima e Riparbella – imputati quali autori dell’attentato del 27 gennaio 1944 che portò alla rappresaglia contro Oberdan, ma anche del tentato omicidio del commissario prefettizio di Montecatini Val di Cecina Oreste Giglioli, e degli omicidi dell’ex squadrista di Rosignano Solvay Arturo Gaiozzi, dell’ex podestà di Castellina Marittima Francesco Renzetti, e del maresciallo dei carabinieri di Riparbella Lugi Scordo. Non mi soffermo sulla complessità di questo processo – col primo grado celebrato dalla Corte d’assise di Pisa, il secondo dalla Corte d’appello di Firenze e il terzo dalla Cassazione – ma per comprenderla è sufficiente sapere come solo il dibattimento durò dal 16 febbraio al 30 marzo 1953, e che i principali imputati furono portati in carcere già a partire dal luglio 1951. Il significato del processo, per quanto risoltosi in maniera tutto sommato favorevole a Danesin e ai suoi compagni di lotta, non fu tanto quello di far giustizia di fatti di sangue risalenti a quasi un decennio prima, quanto quello di attaccare ancora una volta l’attività partigiana, cercando di screditarla in un’aula di tribunale. In questo scontro tra le parti finì schiacciata la memoria di Oberdan, che fu completamente riabilitata solo dopo la fine di questa seconda fase di processi. Il 19 luglio 1959, in occasione del 15° anniversario della Liberazione di Livorno, si tenne la consueta orazione del sindaco del capoluogo per commemorare l’evento. Dopo le dimissioni di Furio Diaz, primo cittadino dal 1944 al 1954, le funzioni erano passate a Nicola Badaloni. Nel suo discorso ufficiale, ricordò il nome di Oberdan, ponendolo in continuità con i valori risorgimentali della città e affiancandolo, unico civile, ai numerosi militari livornesi decorati di medaglia d’oro al valore militare[13]. L’inedita attenzione di Badaloni verso la figura di Oberdan non era assolutamente di facciata, ma sintomo di un diverso interesse rispetto a prima per la sua triste vicenda, e il significato pedagogico che avrebbe potuto assumere per tutto il contesto livornese: Oberdan era la figura attorno alla quale coagulare l’antifascismo di una provincia nei suoi vari passaggi dal 1922 al 1945, esaltando l’esperienza del fuoriuscitismo, dell’intervento internazionale in Spagna, del confino fascista e della guerra partigiana. Si spiega così perché in occasione del 18° anniversario della fucilazione di Oberdan, i giornali livornesi pubblicarono, per la prima volta contemporaneamente, il testo di una lettera inviata dall’avvocato Campi a sua madre alcuni anni prima, in cui ricambiava ai ringraziamenti per aver ricordato il figlio nella seduta del consiglio comunale del luglio 1954, tenutasi per decidere sull’apposizione di una targa commemorativa il decimo anniversario della Liberazione nella sala consiliare del municipio[14]. D’altro canto, poi, anche la considerazione del principale esponente della famiglia Chiesa ancora in vita, Mazzino, stava cambiando. Dopo un’iniziale contestazione trasversale a tutte le scelte politiche della federazione comunista, Mazzino “l’anarcoide” era stato escluso dalla vita del Pci. Nel 1957 aveva addirittura rifiutato la tessera perché «nemmeno un gatto della federazione» era intervenuto al funerale della madre. Grazie però ad una lenta mediazione dello stesso sindaco Badaloni si convinse a tornare tra le fila comuniste, avvallando così l’uso pubblico della figura del fratello[15]. A partire dal 1964, in occasione del 20° anniversario della morte Oberdan, la data 29 gennaio si affermò definitivamente nella serie delle celebrazioni annuali della Resistenza in tutta la provincia Livorno.

*Giovanni Brunetti (Cecina, 1997) è laureato magistrale in Storia e Civiltà presso l’Università di Pisa (maggio 2021), dove ha conseguito anche la laurea triennale in Storia (giugno 2019). Attualmente sta frequentando il biennio 2019-2021 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze. Dottorando del XXXVII⁰ ciclo di studi (2021-2024) in Scienze archeologiche, storico-artistiche e storiche presso l’Universita degli Studi di Verona.

[1] Cfr. I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino, 1964 (ed. or. 1946), p. 146

[2] Cfr. S. Gallo, Mediterraneo antifascista. Sovversivi e porti mediterranei durante il Ventennio, in Salvatore Capasso, Gabriella Corona e Walter Palmieri, Il Mediterraneo come risorsa. Prospettive dall’Italia, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 1-17. La ricerca è stata pubblicata anche su questo portale col titolo Mazzino Chiesa, un uomo in mare. Sovversivi e porti mediterranei durante il Ventennio https://www.toscananovecento.it/custom_type/mazzino-chiesa-un-uomo-in-mare/ (consultato il 28 febbraio 2022).

[3] Cfr. T. Abse, Sovversivi e fascisti a Livorno. Lotta politica e sociale (1918-1922). La lotta politica e sociale in una città industriale della Toscana, Quaderni della Labronica, Livorno, 1990; M. Rossi, La battaglia di Livorno. Cronache e protagonisti del primo antifascismo (1920-1923), Bfs, Pisa, 2021.

[4] Cfr. Nicola Badaloni e Franca Pieroni-Bortolotti, Movimento operaio e lotta politica a Livorno, 1900-1926, Editori Riuniti, Roma, 1977, pp. 169 e 201.

[5] Pochi mesi prima di morire Mazzino Chiesa rilasciò una lunga intervista audio a Iolanda Catanorchi, per un progetto di raccolta delle memorie di 7 figure storiche dell’antifascismo livornese. Cfr. Mazzino Chiesa, intervista audio di I. Catanorchi per il progetto dal titolo Livornesi sovversivi nel ventennio fascista, 1974, 1.18.00 (d’ora in poi Intervista a Mazzino Chiesa, 1974).

[6] Nel novembre 1926 Mazzino venne arrestato per la prima volta a Napoli, mentre si trovava su una nave proveniente dal Canada, per il ritrovamento di alcuni materiali del “Soccorso rosso” a casa. A tradirlo era stata una lettera alla madre intercettata dalla polizia, già sulle sue tracce per via degli stretti legami con altri comunisti livornesi. Archivio di Stato di Livorno (ASLi), Questura, A8, b. 1398, fasc. «Mazzino Chiesa», verbale di perquisizione del 18 settembre 1926 e sgg. Per una narrazione più precisa della sua attività in questo periodo della sua vita rimando all’intervista a Mazzino Chiesa, 1974, 00.05.00.

[7] Oberdan si dichiarò innocente a più riprese – anche nell’interrogatorio del 1941 al suo rientro dall’esperienza spagnola, scagionando pure il fratello – ma contro di lui le autorità francesi poterono far valere l’espatrio clandestino e l’assenza di un qualsiasi documento d’identità. Archivio Centrale dello Stato, Min. Interno, Cpc, b. 1303, fasc. 47130 «Oberdan Chiesa», verbale di interrogatorio ad Oberdan (28 ottobre 1941).

[8] Si trattava di Leo Franci, un comunista di Colle Vall d’Elsa emigrato a Marsiglia da pochi mesi dopo una fuga rocambolesca dall’Italia. Volontario in Spagna dall’ottobre del 1936, divenne commissario politico della 1° compagnia, 2° battaglione del «Garibaldi», e fu ucciso a Villanueva de Pardillo (nei pressi di Madrid) nel luglio 1937. I. Cansella e F. Cecchetti (a cura di), Volontari antifascisti toscani nella guerra civile spagnola, Effegi, Arcidosso, 2012, p. 198.

[9] Cfr. E. Acciai, Una città in fuga. I livornesi tra sfollamento, deportazione razziale e guerra civile (1943-1944), ETS, Pisa, 2016.

Rosignano Solvay, 1988. Celebrazione dell’anniversario della fuciliazione di Oberdan di fronte al nuovo monumento. Sulla destra è visibile il cippo originale.

[10] Jacoponi aveva aderito da subito alla svolta comunista del 1921, divenendo segretario della Federazione giovanile comunista di Pisa e Livorno nel 1924. Fu arrestato due anni più tardi, processato dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e assegnato al confino a Lipari. Riuscì a fuggire dall’isola emigrando clandestinamente in Francia e mettendosi al servizio del Pcd’I. Nel 1940 fu rimpatriato dalle autorità francesi, processato una seconda volta e confinato a Ventotene. Nel dopoguerra ricoprì vari incarichi in seno alla Cgil e al sindacato dei portuali di Livorno, risultando eletto alla Camera dei deputati nel 1948, nel 1953 e nel 1958. Cfr. I. Tognarini, Là dove impera il ribellismo. Resistenza e guerra partigiana dalla battaglia di Piombino (10 settembre 1943) alla liberazione di Livorno (19 luglio 1944), Esi, Napoli, 1988, p. 158.

[11] ASLi, Tribunale, Corte d’assise speciale, b. 855, fasc. «1947», sentenza del processo per l’uccisione di Oberdan Chiesa (16 luglio 1947).

[12] Cfr. Guido Neppi Modona, Il problema della continuità dell’amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo, in Luigi Bernardi (a cura di), Giustizia penale e guerra di liberazione, Milano, Franco Angeli, 1984, pp. 11- 39; Guido Neppi Modona, La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 223-228; Michela Ponzani, L’offensiva giudiziaria antipartigiana nell’Italia repubblicana (1945-1960), Aracne, Roma, 2008; Simeone del Prete, «Fare di ogni processo una lotta politica». Gli avvocati difensori nei processi ai partigiani del secondo dopoguerra, «Contemporanea», articolo in early access https://www.rivisteweb.it/doi/10.1409/102810 (consultato il 28 febbraio 2022).

[13] Le biografie di questi personaggi erano state raccolte pochi anni prima e pubblicate unitariamente in «Rivista di Livorno. Rassegna di attività municipale a cura del Comune», ed. “Decennale della Resistenza” (1955), fasc. I-II, pp. 17-22. ASLi, Prefettura, b. 37, copia del verbale del consiglio comunale del 14 luglio 1959.

[14] Ricordo del sacrificio di Oberdan Chiesa, «Il Telegrafo», 26 gennaio 1962. Lo stesso articolo fu pubblicato anche su un altro giornale locale con una presentazione alla lettera leggermente diversa, di cui ho trovato solo il ritaglio effettuato dalla polizia senza alcuna indicazione. ASLi, Questura, A4b (1965-1980), b. 497, ritaglio di articolo di giornale Ricordo di Oberdan Chiesa (26 gennaio 1962).

[15] Intervista a Mazzino Chiesa, 1974, 03.19.55. In questo passaggio Mazzino spiegò come quella era la prima volta in cui raccontava come si fossero svolti realmente i fatti, spesso ricondotti alla diaspora di molti comunisti dal partito nel 1956 dopo l’invasione dell’Ungheria da parte dell’Urss.