La seconda guerra mondiale a Lamporecchio

Nessun paese toscano rimase intatto dall’orda nazifascista scatenata in Italia dopo la pubblicazione dell’Armistizio, l’8 settembre 1943. L’esercito tedesco occupò gran parte della penisola e vi stabilì le basi per imporre la propria volontà; la piana pistoiese fu coinvolta nel conflitto per circa un anno, fino ai primi giorni del settembre 1944, quando i partigiani occuparono i paesi abbandonati dai tedeschi prima dell’arrivo delle forze angloamericane.

In quei giorni, nel caos generale, furono molti i soldati alleati che scapparono e trovarono rifugio presso famiglie italiane, aiutati dai cosiddetti “helpers” che dettero loro protezione assicurando vitto e vestiti, alloggio in casa o nei fienili. Nel pistoiese le zone interessate da questi eventi furono principalmente quelle pedemontane; tuttavia a Porciano quattro ex-prigionieri inglesi furono catturati il 22 ottobre 1944, dopo che avevano ricevuto aiuto a Cantagrillo.

Il ruolo di commissario prefettizio, responsabile della gestione dell’intero comune, fu ricoperto da Afrisio Vannacci fino al 2 novembre 1943, quando venne sostituito dal geometra Bindo Martelli, coadiuvato dal sub-commissario Cesare Benelli.

Uno dei fatti più gravi verificatosi nella cittadina fu l’arresto di quattro uomini di origine ebraica portato a termine da fascisti italiani: Enrico Menasci, Ildebrando Trevi, Aldo Moscati, Giorgio Moscati. I primi due vennero detenuti a Firenze, internati nel campo di Fossoli in Emilia Romagna e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz dove morirono il giorno dell’arrivo, il 26 febbraio 1944.

I fratelli Aldo e Giorgio Moscati, sfollati in paese con la famiglia, furono condotti nel carcere di Pistoia. In seguito vennero trasferiti alle “Murate” di Firenze e internati a Fossoli. Il 22 febbraio 1944 furono deportati ad Auschwitz. Arrivati in Polonia, i due furono separati con la forza al momento delle selezioni: fu quella l’ultima volta che si videro. Giorgio perse la vita appena arrivato, probabilmente nelle camere a gas appena arrivato. Aldo invece lavorò per circa un anno nel comando trasporti e cavi, poi fu assunto come aiuto-infermiere nell’ospedale. Durante gli incontri serali, a lavoro finito, Fu là che nacque l’amicizia, mantenuta anche nel dopoguerra, con alcuni italiani deportati e con Primo Levi, durante gli incontri serali a lavoro finito. Aldo Moscati negli anni ’70 raccontò:

Un rancore contro chi a suo tempo mi aveva denunciato, non ce l’ho. All’inizio ho avuto anch’io sentimenti di vendetta, ma li ho subito respinti: la vendetta non ha senso. D’altronde con chi avrei potuto prendermela, col marescialletto che mi ha arrestato?

Con l’arrivo dell’estate 1944 la situazione si fece sempre più difficile a causa dell’avanzata alleata e della ritirata tedesca verso la linea gotica. In molti comuni della zona, intorno ai primi di luglio, le autorità e i dipendenti comunali fascisti lasciarono il posto di lavoro, cercando un luogo sicuro o scappando a nord insieme ai tedeschi per paura di ritorsioni in prospettiva della liberazione.

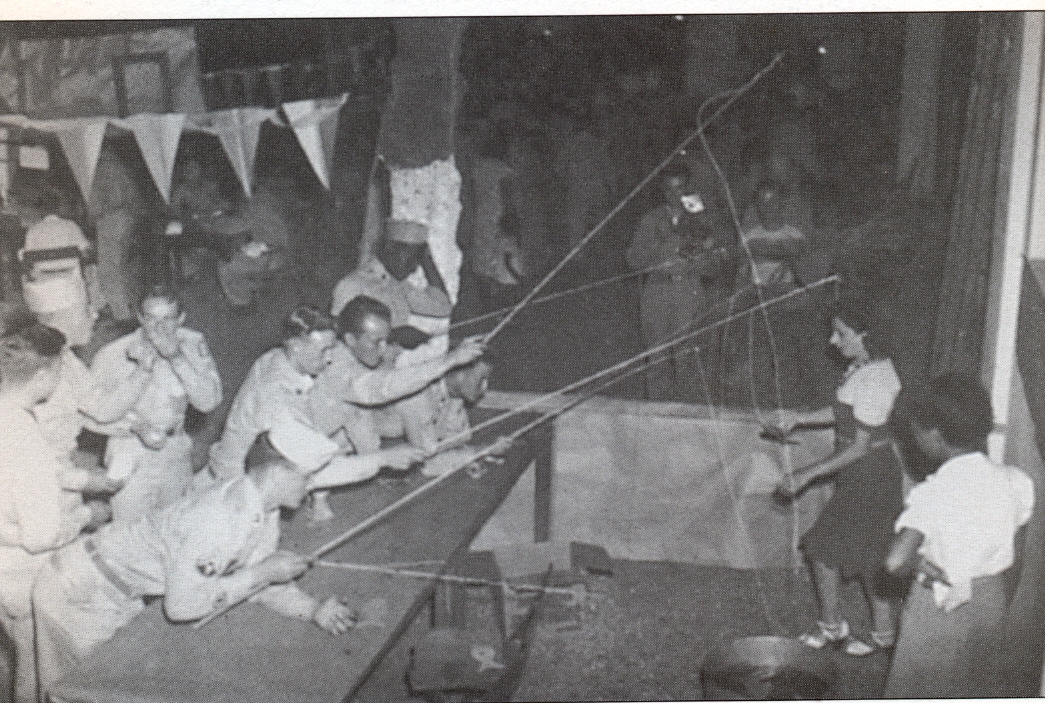

Un’esperienza unica avvenne a Lamporecchio dopo la partenza del commissario prefettizio repubblichino. Il 2 luglio 1944, in piena occupazione nazista, 42 persone in rappresentanza di tutte le categorie sociali si radunarono nella sede comunale con lo scopo “di dare al comune un’amministrazione che provveda alla continuità dei servizi”. Ogni categoria elesse i propri rappresentanti e il comune fu così gestito per due mesi, fino alla liberazione, da un Comitato di Assistenza Pubblica (foto 1) che non aveva funzioni politiche, ma operava per il reperimento dei generi alimentari e sanitari. Gli eletti furono: Corrado Ancillotti, Sergio Tarabusi e Giovanni Meozzi per gli esercenti industriali; Giulio Minghetti, Pierantonio Cosci e Guido Catolfi per i proprietari terrieri; Mario Pancani, Giuseppe Fanti e Guido Ferradini per i conduttori diretti; Eugenio Ciattini, Primo Trinci, Giulio Bettarini e Pietro Morosi per gli operai artigiani; Giuseppe Desideri, Guido Fagni e Quintilio Postorri per i coloni mezzadri.

I rappresentanti deliberarono l’elezione come presidente di Luigi Giampalma, una scelta lungimirante poiché si trattava di un uomo non compromesso col regime fascista. Nato a Campli (vicino TeramoTE), lavorava come impiegato e sottufficiale della pubblica sicurezza. Nel post-liberazione fu un esponente di rilievo della Democrazia Cristiana e rilasciò questa breve dichiarazione scritta:

Sono sempre stato antifascista e per tale ragione non ebbi fortuna nella carriera. Dovetti aderire nell’agosto 1932 ed iscrivermi nel Partito fascista per non essere mandato via dall’Amministrazione. Dopo il 15 giugno 1944, avvenuta la fuga dei dirigenti fascisti del Comune di Lamporecchio, presi la direzione della cosa pubblica del Comune, come capo del Comitato della salute pubblica e come Commissario prefettizio.

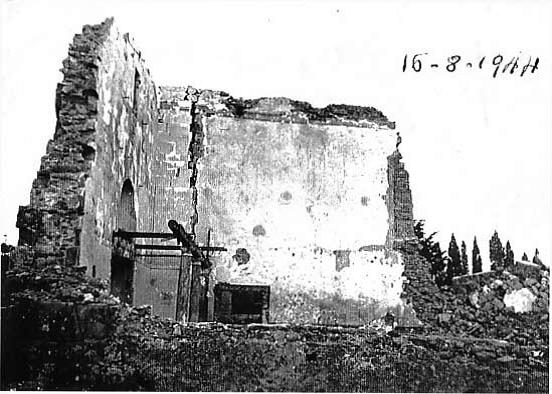

Durante la stagione estiva diversi lamporecchiani persero la vita a causa delle violenze tedesche, dello scoppio di mine, delle cannonate e delle bombe alleate. Ricordiamo il caso di Maria Assunta Pierattoni, assassinata dopo numerose peripezie nel novembre 1944 ad Arni (Stazzema) e del ventenne Foscarino Spinelli impiccato a Montecatini insieme a Bruno Baronti con l’accusa di essere partigiano.

![]() Nell’ambito della lotta partigiana, la formazione di Lamporecchio fu la comunista “Squadra di Azione Patriottica” (S.A.P.), guidata da Giovanni Calugi. Aveva sede presso la Cisterna di Montefiori e, oltre agli scontri a fuoco, si occupò di raccolta armi, di servizio informazioni, di sabotaggi, di aiuto nei confronti di fuggiaschi e della popolazione.

Nell’ambito della lotta partigiana, la formazione di Lamporecchio fu la comunista “Squadra di Azione Patriottica” (S.A.P.), guidata da Giovanni Calugi. Aveva sede presso la Cisterna di Montefiori e, oltre agli scontri a fuoco, si occupò di raccolta armi, di servizio informazioni, di sabotaggi, di aiuto nei confronti di fuggiaschi e della popolazione.

Il paese fu liberato il 2 settembre 1944. Il giorno dopo, sciolto il precedente Comitato di Assistenza Pubblica, il CLN locale si riunì nell’ufficio comunale del paese e i componenti progettarono un piano di attività basato sulla collaborazione di tutti e destinato esclusivamente al bene della collettività; vennero anche salutate le truppe di liberazione dell’esercito alleato che, per mezzo di cinque rappresentanti, assistettero all’assemblea.

Il 6 settembre 1944 fu eletto sindaco Foscolo Maccioni e fu nominata la giunta comunale: Luigi Morelli, Reuccio Torrigiani, Paolo Ancillotti, Vannozzo Biondi, Raffaello Morelli e Francesco Fanti.

I problemi principali dopo la liberazione riguardavano l’approvvigionamento e l’alimentazione: furono effettuati accordi con i maggiori produttori agricoli e con gli altri comuni della zona. Furono utilizzati anche gli strumenti abbandonati dai tedeschi, come, ad esempio, due baracche in legno recuperate a Spicchio.

La giunta comunale dispose la revisione della toponomastica cittadina al fine di cancellare ogni riferimento al passato regime e con l’intenzione di ricordare le vittime della violenza nazifascista: viale Balbo divenne viale Antonio Gramsci, via Roma divenne via Giacomo Matteotti e via Rospigliosi divenne via Martiri del Padule. Nel dicembre 1944 furono fondate le Case del Popolo di Lamporecchio, Porciano-Fornello, San Baronto, Papone, Cerbaia.

Dopo anni di dittatura, finalmente gli italiani poterono esprimere la propria opinione attraverso libere elezioni.

Il 2 giugno 1946, per la votazione sull’assemblea costituente, con una partecipazione del 95,54%, il PCI ottenne la maggioranza assoluta e il comune fu inserito tra i più comunisti d’Italia, andamento confermato anche nei decenni successivi. Nel referendum vinse nettamente il fronte repubblicano con l’82,3%, la percentuale più alta di tutta la provincia.

In seguito, il 6 ottobre 1946, alle elezioni amministrative s’imposero i Socialcomunisti e il ventinovenne Gettulio Cenci, proprietario di una ferramenta, fu eletto sindaco, carica ricoperta per tre legislature.

Matteo Grasso, laureato in storia, svolge attività di ricerca archivistica, orale e bibliografica finalizzata all’approfondimento locale e nazionale di particolari momenti della storia contemporanea. Collabora sia con l’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia (ISRPt), di cui è il Direttore dal giugno del 2016, sia con l’Associazione Culturale Orizzonti di Lamporecchio che diffonde il mensile Orizzonti. Ha pubblicato alcuni saggi riguardanti il periodo della seconda guerra mondiale sui Quaderni di Farestoria, periodico quadrimestrale dell’ISRPt.