Forse esagerava Luciano Bianciardi, nelle prime pagine de Il lavoro culturale, a scrivere che la Grosseto dell’immediato dopoguerra «non somigliava … a nessuna città italiana». Lo sostenevano, insieme a lui, i giovani, entusiasti di «un fenomeno assoluto ed eccezionale»: la “marcia vittoriosa” della città che cresceva.

Noi andavamo spesso a vedere crescere la nostra città, vederla avanzare vittoriosa dentro la campagna, contro la campagna, a conquistare altro terreno. Si muoveva, si muoveva sensibilmente, a vista d’occhio, la nostra città; lanciava, come un drappello ardito, un gruppo di case nuove, che si lasciavano alle spalle, in una sacca, orti e prati, un po’ di verde odoroso di campagna e di letame, che rapidamente si intristiva e si seccava1.

Certo è che il fenomeno della crescita delle periferie urbane, ordinario in Italia a partire dagli anni Quaranta del Novecento, per Grosseto è stato qualcosa di eccezionale. Già dalla prima metà del secolo il volto della città era cambiato: erano sorti edifici pubblici importanti, fuori dalle Mura medicee, costruite nel Cinquecento e fino ad allora quasi non scavalcate dall’abitato. Ma era stata l’impennata della crescita demografica nel secondo dopoguerra a provocare la marcia vittoriosa contro la campagna di cui si dichiaravano orgogliosi quei giovani grossetani.

Cantiere della Chiesa del Sacro Cuore, anni Cinquanta (Archivio ISGREC, fondo Egisti)

Il senso della singolarità non sta solo nel dato statistico della demografia e nel confronto fra le mappe che mostrano il reticolo delle nuove strade, i quartieri che avanzano verso l’interno e verso la costa, limitati a sud-est dal fiume Ombrone, che la lambisce, ma è quasi raggiunto, malgrado i rischi idro-geologici. La storia economica e sociale di Grosseto non si identifica con quella della Maremma rurale, tra latifondo, riforma fondiaria, distretto rurale, né dell’entroterra segnato dalla ricchezza prima e dal crollo poi delle miniere, ma a questo ampio comprensorio appartiene. Non si identifica neppure con quella della costa tirrenica tra Follonica e Capalbio, che – ancora Bianciardi nel suo Ritorno a Kansas City del 1964 – «spera negli svizzeri, negli svedesi, negli attori del cinema, nelle mogli dei presidenti»2.

Grosseto, civitas dal trasferimento della diocesi da Roselle nel XII secolo, borgo rurale rimasto a dibattersi fra crisi demografiche ricorrenti fino al XVIII secolo, capoluogo di provincia dal 1861, da questa data ha vissuto come centro di servizi. Dal secondo dopoguerra ha visto modificarsi la sua economia in gran parte proprio intorno al fenomeno della crescita, smentendo però, con il suo particolare modello di espansione, le tesi più accreditate, che spiegano «il progressivo incremento della popolazione urbana [come] prodotto tipico delle forze economiche scaturite dalla rivoluzione industriale». Infatti, sostiene un sociologo urbano e testimone eccellente, il grossetano Gian Franco Elia, negli anni del boom «Grosseto si avvia ad essere un comune industriale in senso culturale, ma salta a piè pari l’esperienza costituita da una vera a propria rivoluzione industriale»3.

Cena di fine costruzione Sacro Cuore, 26 aprile 1958 (Archivio ISGREC, f. Egisti)

Dell’urbanistica grossetana si conoscono le direttrici di espansione e si apprezzano le opere realizzate anche da importanti architetti. Sta anche in questo la peculiarità della crescita di Grosseto nel Novecento: grandi opere pubbliche, in qualche caso di notevole valore architettonico; piani regolatori progettati da urbanisti eccellenti4.

Ma è altrettanto interessante capire come e per quali processi il verde della campagna, seguendo la descrizione bianciardiana, si sia tanto rapidamente seccato, spiegare «gli sterrati, gli orti ed i poderi via via rosicchiati dai nuovi quartieri di abitazione»5. Intanto, l’industria che è il segno della modernità per Grosseto e le sue frazioni è quella delle costruzioni. La parabola dell’industria edile e del suo indotto è una fotografia dell’economia grossetana, ma anche un indizio per una periodizzazione generale – persistenze e mutamenti – dal secondo dopoguerra.

La secondo metà degli anni Quaranta è stata quella della ricostruzione postbellica, dopo i bombardamenti che avevano lasciato morti e cumuli di macerie. Nella corrispondenza tra il primo Sindaco della città liberata, Lio Lenzi, e il Prefetto De Dominicis, già a pochi mesi dal passaggio del fronte si leggono le cifre delle abitazioni distrutte – novantaquattro – e gravemente danneggiate – centotrenta –, con la conseguente emergenza alloggi6. Per qualche famiglia più in difficoltà sopperirono le baracche (una zona periferica fu identificata con la triste categoria dei nuovi occupanti: si chiamò “gli sfrattati”). In alternativa ci fu l’occupazione della “fortezza” (definizione corrente del Cassero Mediceo) e di una struttura militare fuori città: il “Casermone”. Precocemente prese il via il piano di ricostruzione: dal 1948 al 1954 furono costruiti o ampliati 396 alloggi, in prevalenza in direzione sud, ma i dati sull’indice di affollamento mostrano ancora una condizione abitativa assai precaria. La normalizzazione viene dal primo piano regolatore (Sabatini, 1959), dopodiché prende forma quello che sarà lo sviluppo urbanistico di una Grosseto, cui successive varianti, sovrapponendosi alla legislazione nazionale sulla casa, imprimeranno cambiamenti sostanziali7.

Renato Pollini, Sindaco di Grosseto1951-1970 (Archivio ISGREC, f. Pollini)

Rimanendo ancora entro i confini del Comune di Grosseto, non meno importanti sono la costa e l’entroterra. Comincia negli anni Sessanta e prosegue con un’accelerazione costante la fortuna della costa tirrenica a sud delle stazioni di villeggiatura toscane già celebri. L’entroterra è interessato dagli anni Cinquanta al processo di urbanizzazione della campagna derivante dalla riforma fondiaria. Malgrado una vasta cementificazione, il paesaggio urbano si è salvato dalle grandi speculazioni edilizie, nei dintorni – tra Parco della Maremma, costa e frazioni dell’interno – l’equilibrio naturale non è stato sconvolto.

È importante lo sguardo sui soggetti che hanno agito e cooperato allo sviluppo.

Protagonista politico della modernizzazione della città, quando dovette misurarsi con la prepotente immigrazione, fu il sindaco Renato Pollini. Un’economia basata sul terziario – servizi, pubblico impiego, in tempi più recenti turismo – stava in un territorio provinciale a vocazione rurale, prevalente da quando la dismissione delle miniere l’aveva privato di questo particolarissimo tipo d’industria. A Grosseto sono protagonisti sociali imprenditori dell’edilizia e dell’indotto, cooperative, operai.

La classe operaia è quella delle costruzioni. Muratori e manovali sono gli eredi dei terrazzieri cui si deve la enorme fatica delle opere di bonifica. Il risanamento della Maremma è stato un processo lungo secoli, ma le ultime zone umide sono state prosciugate nel corso del Novecento. Nella storia del lavoro della Maremma una delle imprese più longeve è stata la Cooperativa terrazzieri, nata nel 1899. Il linguaggio della motivazione di un pubblico riconoscimento oggi può apparire retorico, ma esprime la verità della gratitudine per le fatiche dei protagonisti della trasformazione della Maremma, conquistata «erigendo argini, scavando fossi e canali, tracciando strade…con badili, carriole e barelle, nelle fanghiglie palustri e fra le zolle inaridite». La Cooperativa esisteva ancora, con settanta soci, nel 1978, data dell’attribuzione del “Grifone d’oro”, e fu liquidata solo negli anni Duemila8.

A chi oggi entra in città da nord appare, bene in vista per la sua altezza, la scultura in rame del monumento al badilante. Opera dello scultore grossetano Antonio Lazari, fu collocata lì nel 2008, «proprio dove passava il canale diversivo, una delle opere più significative del lavoro dei badilanti»9. Lasciando ad altre sedi un giudizio estetico, l’uomo chino sul badile, spalle cadenti e volto severo, rappresenta un uomo piegato dai sacrifici, senza orgoglio della vittoria su una natura ostile. Un poeta – Nazim Hikmet – ha celebrato il mestiere del muratore, a ragione considerato erede di quello del badilante, condensando il bene e il male di un lavoro duro in due versi «tirar su un edificio non è cantare una canzone». Tuttavia, ancora Hikmet, «i muratori cantano, cantando sembra più facile», anche se «c’è polvere e terra, fango e neve» nel cantiere e poi «l’edificio vien su, vien su, magnifico, cresce nel sague e nel sudore»10.

Fa riflettere la carenza di ricerche sulla condizione operaia e le relazioni sindacali rispetto alla categoria degli edili in una realtà con i caratteri di quella grossetana, a fronte di una grande ricchezza di studi sul tema del lavoro, soprattutto dei minatori e dei lavoratori della terra e dei boschi, indiscutibili primi attori della storia del territorio. A ben vedere, una parte della classe operaia che ha “tirato su” tanti edifici è fatta di ex agricoltori, boscaioli, vetturini che hanno abbandonato la campagna, colline e aree montane per la città negli anni della ricostruzione o del declino dell’agricoltura della Riforma fondiaria.

Numerosi scatti ora nell’archivio dello studio fotografico Gori mostrano cantieri al limite della campagna che si fa città, i luoghi vivi della città che si espande11. Nella narrazione bianciardiana delle passeggiate dei giovani usciti dalla guerra in «periferia, verso la campagna piatta e buia», sono descritti anche i «bassi casotti dove i muratori ripongono gli attrezzi, le cataste dei mattoni, le fosse rettangolari bianche di calcina, un rullo compressore, alto e scuro», sullo sfondo delle nuove costruzioni iniziate12.

Un gran numero di foto sono parte dell’archivio dell’impresa di costruzioni Egisti, che ha avuto commesse pubbliche rilevanti dal dopoguerra in poi. Documenta le periferie: il quartiere popolare per eccellenza, Barbanella, insieme a Gorarella, dove si sperimentò la costruzione di case popolari accanto alle ville che erano state le prime costruzioni oltre la ferrovia, con un centro commerciale, all’avanguardia fra anni Settanta e Ottanta. Accanto agli esercizi commerciali la sede della Circoscrizione, il Centro anziani, una grande sala polivalente.

Centro sociale Gorarella, anni Ottanta (Archivio ISGREC, f. Egisti)

Gli imprenditori, accanto ai lavoratori dell’edilizia e dell’indotto, sono i soggetti-chiave dell’economia industriale grossetana. Grandi imprese e piccoli artigiani, le cooperative: il fulcro dello sviluppo. Nelle interviste più recenti, archiviate dall’ISGREC, c’è la descrizione di una parabola che segue in parte quella nazionale, ma ha caratteri originali per essere l’unica industria e uno dei motori fondamentali per l’economia di Grosseto. In ascesa fino agli anni Ottanta, poi in declino e con una serie di fallimenti importanti, fino alla crisi. Un giudizio corrente sulle differenze fra la Maremma grossetana e il resto della Toscana enfatizza i benefici della tradizione mezzadrile per lo slancio industriale di aree toscane precocemente progredite; dov’è arrivata tardi, come in Maremma, è stato più debole lo spirito imprenditoriale.

Un discorso particolare riguarda le cooperative. Al di là della citata Cooperativa Terrazzieri, ne sono nate altre, nell’immediato dopoguerra la Martiri d’Istia, il cui nome si colloca nel clima dell’uscita dal fascismo e dalla guerra. I martiri d’Istia assursero a simbolo della Liberazione, della fine di un fascismo responsabile della strage più feroce: undici ragazzi inermi, renitenti alla leva, condannati a morte e uccisi il 22 marzo 1944. Tra gli operai è esistita una tradizione di antifascismo. I cantieri nel Ventennio erano luoghi sempre tenuti sotto l’occhiuto controllo del regime. Nei mesi dell’occupazione tedesca e della repubblica sociale alcuni entrarono nelle formazioni partigiane o collaborarono con le bande della zona.

Con un balzo dal passato remoto a oggi, interroghiamo sulla crisi, la sua durata e le sue fasi Mauro Carri, direttore dell’ANCE, partner di una ricerca dell’ISGREC su lavoro e imprese nella città dal dopoguerra in poi. «Si cominciano a vedere segni di uscita dalla crisi», risponde. Il suo è un discorso esperto che parte dal presente e prefigura un mondo di costruzioni 4.0, dopo aver disegnato le profonde metamorfosi dell’impresa tra anni Quaranta del Novecento e terzo millennio.

Foto aerea di Grosseto (1985), in Atlante Barbanella Gorarella, Comune di Grosseto

Abbiamo capito che siamo ormai oltre il passaggio tra generazioni nelle grandi imprese, lontani dal tema della propensione al rischio che ha coinvolto troppo pochi imprenditori. Si cercano nuove forme di modernità per governare la parcellizzazione del processo produttivo e dei mestieri, in un sistema di appalti e subappalti.

Come su ogni argomento, la storia non risove problemi, si limita a cercar di spiegare i processi e aiuta a comparare per meglio interpretare. Su Grosseto-Kansas city, il passato ce la racconta come città-cantiere per dare un tetto a nuovi abitanti, luogo d’innesti, se nei trent’anni tra 1951 e 2001 il numero degli abitanti è cresciuto dell’86,60%. Un melting pot tutto nazionale, se si vuole, che dà ragione alle impressioni del tenente Bucker, reso famoso da Carlo Cassola prima, Luciano Bianciardi poi, per il celebre paragone.

Oltre l’immagine, per decenni luogo comune della cultura grossetana, della città di «spazi aperti, al vento e ai forestieri, come Kansas City»13, c’è la verità storica di una comunità locale che in questi spazi aperti e riempiti dai forestieri ha le ragioni del suo essere.

NOTE:

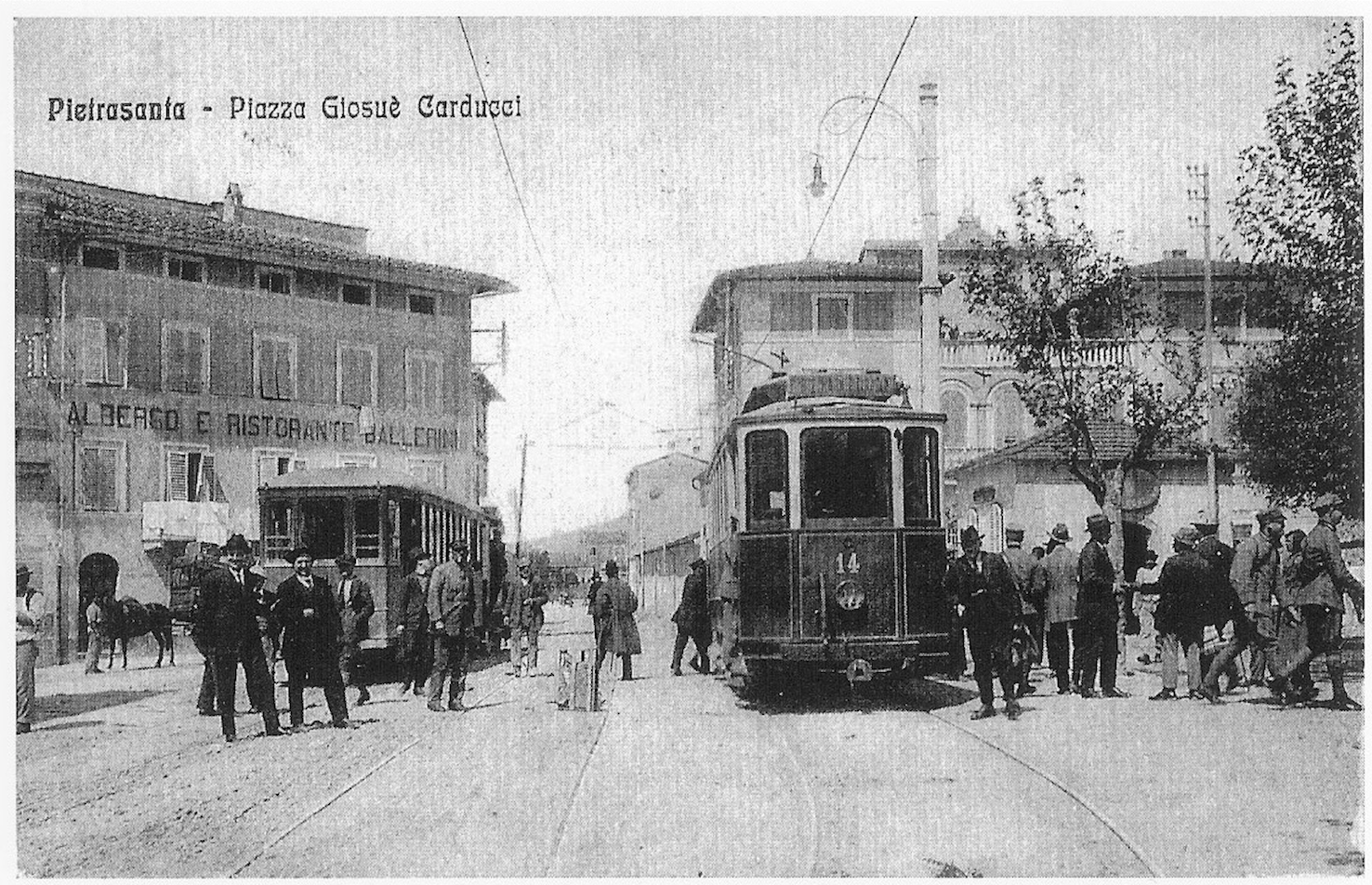

![1919: il caratteristico scavalco di Querceta, che permetteva al “trenino dei marmi” di superare la via Aurelia e la linea ferroviaria Genova-Pisa appena più a monte. Sulla sinistra, è visibile la chiesa di Santa Maria Lauretana. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 203]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-07-alle-19.37.22.png)

![Manovre di composizione di un convoglio presso il capolinea della marmifera di piazza Garibaldi, a Forte dei Marmi. Cartolina del 1932. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 124]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Scansione-5.jpeg)

![Ripa di Seravezza, anni ’10: veduta del ponte Foggi, sul quale passava la diramazione della ferrovia marmifera per Pietrasanta. Sullo sfondo, è visibile il grande deposito-officina della TEV, gravemente danneggiato dalla guerra nel 1944. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 221]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Deposito.jpeg)

![Levigliani di Stazzema, 1930: una suggestiva visione del “trenino dei marmi” al lavoro sull’impervia “linea d’Arni”, completata nel 1926 ed aperta al traffico passeggeri l’anno successivo. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 249]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Levigliani.jpeg)

![Querceta, 1929: il grande piazzale della società marmifera Henraux, con i colli di Strettoia ed il monte Folgorito sullo sfondo. In primo piano, il ponte di scavalco della ferrovia marmifera, che sarebbe stato fatto saltare in aria dai genieri nazisti nel 1944. [Enrico Botti (a cura di), Saluti dalla Versilia, p. 208]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-07-alle-21.30.25.png)