L’internamento dei reduci antifascisti italiani di Spagna nei campi francesi (1939-1941)

La storia dell’internamento degli antifascisti italiani reduci dalla guerra di Spagna nei campi nel Sud della Francia è stata ingiustamente trascurata sia dalla memorialistica sia dalla storiografia italiana. Dal punto di vista delle memorie, probabilmente, ha influito il fatto che i cupi e monotoni anni di prigionia francese risultano, per i combattenti stessi, compressi e schiacciati tra l’esaltante vicenda spagnola e la successiva lotta resistenziale. Dal punto di vista storiografico, invece, il significativo vuoto si ricollega direttamente con il ritardo della storiografia francese che, complice forse la propria cattiva coscienza, ha iniziato a occuparsi della questione dell’internamento soltanto di recente, da quando sembra aver trovato il modo di inquadrare il fenomeno nel discorso pubblico della Francia democratica[1]. In Italia, a oggi, assenti completamente le traduzioni, l’unico a essersi occupato in modo approfondito dell’argomento è Pietro Ramella che, oltre alla curatela del volume di memorie di Riccardo Formica, in cui si descrive l’arrivo al campo di Saint Cyprien del gruppo di italiani guidato dal comandante Morandi, ha pubblicato nel 2003 un volume intitolato proprio La Retirada e nel 2012 un nuovo studio sul tema[2]. Si tratta di un testo che, però, fa riferimento prevalentemente a materiale edito e non apre alcuno spiraglio interpretativo per quanto riguarda la specificità italiana nella vicenda e che, del resto, non ha avuto, nonostante la novità del tema, né un’accoglienza particolarmente calorosa né una grande visibilità.

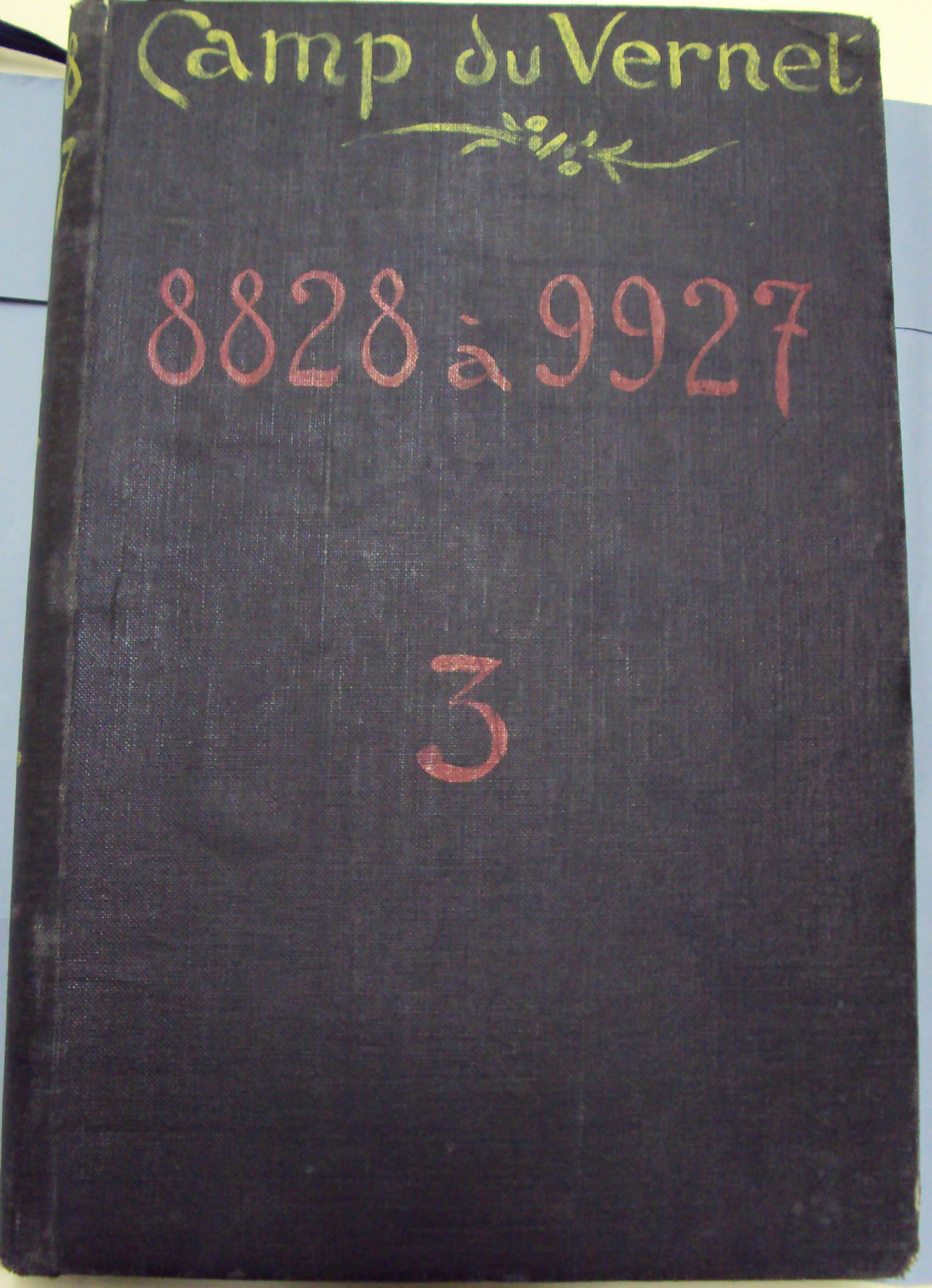

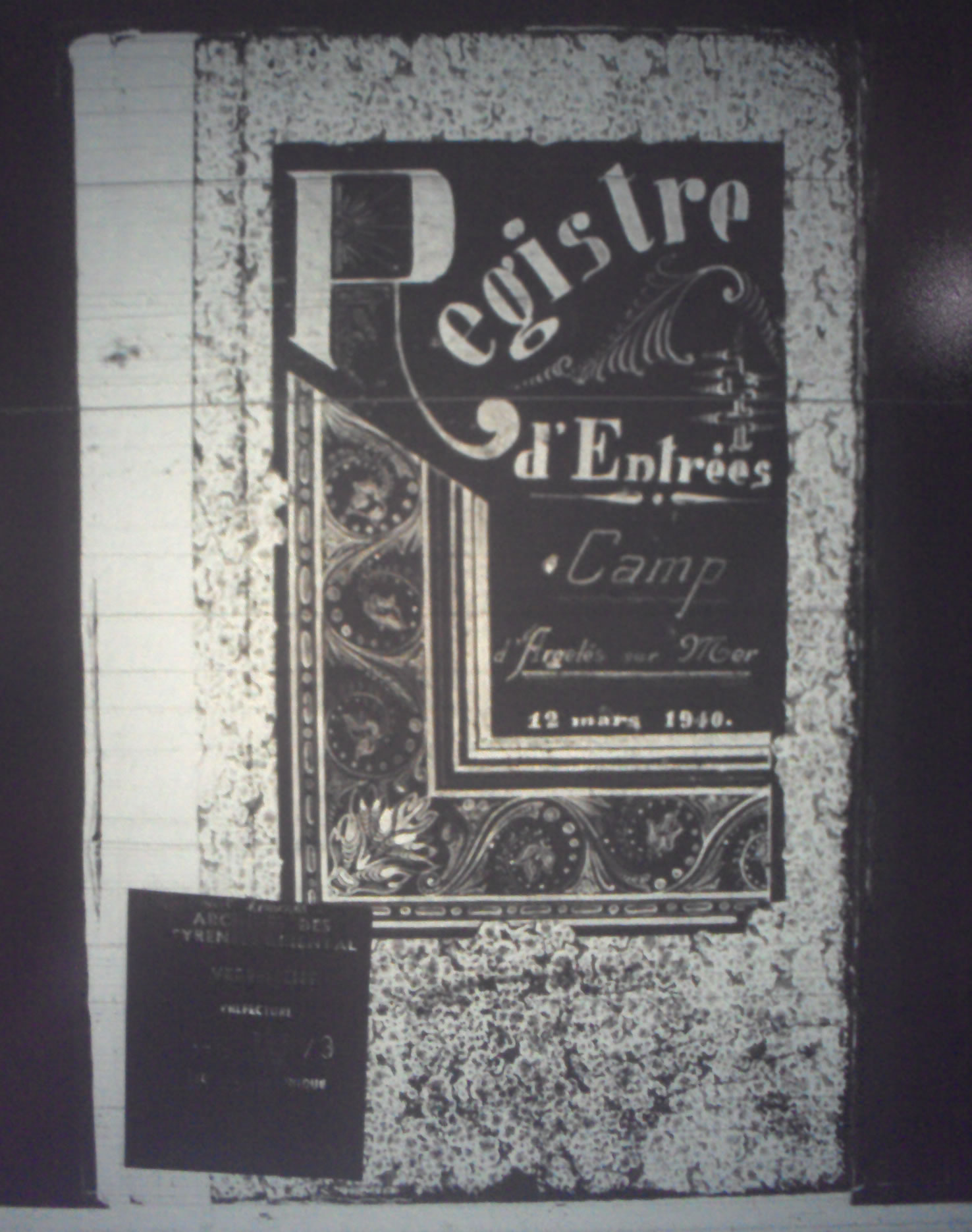

L’argomento, affrontato dal recentissimo Quaderno Isgrec Storie di indesiderabili e di confini[3], è insomma pressoché sconosciuto o ignorato agli storici nostrani e questo nonostante l’ampia mole di documentazione reperibile presso gli archivi francesi centrali e periferici in merito all’esperienza dei reduci di Spagna e, nello specifico, degli italiani nei campi. In particolare, negli Archives Départementales des Pyrénées Orientales a Perpignan (ADPO) per la documentazione pertinente ai campi cosiddetti “della spiaggia”, dove i volontari sono radunati nei primi mesi del 1939, e nell’Archive Départementale de l’Ariège a Foix (ADEA) in cui è conservato l’archivio del campo disciplinare del Vernet, in cui sono imprigionati i sospetti e i cosiddetti estremisti politici nelle fasi successive. Dell’esperienza dei campi rimane anche un’abbondante produzione documentaria di parte comunista, a cui alcuni storici hanno potuto avere accesso durante il troppo breve periodo di disponibilità alla consultazione, negli anni passati, degli archivi del Comintern raccolti a Parigi. Recentissimamente, la digitalizzazione dei documenti sovietici, presso il sito del Russian State Archive of Social-Political History (RAGSPI), ha aperto nuove frontiere in termini di accessibilità ai documenti sulla Spagna e sulle vicende successive dei membri delle Brigate internazionali.

David Seymour, La Retirada. Le Perthus, à la frontière franco-espagnole, février 1939 © Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration

I campi di internamento del Sud della Francia, in ogni caso, rappresentano un oggetto di studio particolarmente interessante proprio per quanto riguarda l’Italia perché moltissimi furono gli italiani che vi transitarono. Basti pensare che a Saint Cyprien, uno dei cosiddetti campi della spiaggia, gli italiani furono la terza nazionalità rappresentata fra gli internazionali, mentre a Gurs, quindi in uno dei campi dell’interno sorti in una seconda fase di stabilizzazione, furono probabilmente la seconda nazionalità presente. Il trattamento riservato loro fu in alcuni casi estremamente duro e non può essere compreso se non tenendo conto del più ampio arrivo di rifugiati spagnoli che si verificò tra la fine del gennaio e l’inizio del febbraio 1939 e che passò alla storia con il nome di Retirada. Fu un evento eccezionale per i tempi: in pochissimi giorni, a partire dal 29 gennaio, transitarono dai valichi franco-catalani circa 470.000 persone[4], un consistente e concentrato movimento di popolazione che prima di allora non si era mai registrato in un lasso di tempo così breve, un esodo impressionante che in sostanza non aveva precedenti nella storia europea.

Proprio su tale eccezionalità, del resto, si è basato negli anni il vasto impianto autoassolutorio francese costruitosi intorno a questi temi, mentre solo recentemente gli storici hanno riproposto la questione in termini di responsabilità, analizzando le carenze della politica di accoglienza francese o, secondo alcuni, la vera e propria assenza di una qualsivoglia politica[5]. Di fatto, però, la chiusura del governo d’Oltralpe si inseriva perfettamente nel clima maturato già negli ultimi mesi del 1938, quando termini come “indésirable” e “clandestin” erano diventati sempre più presenti nel dibattito pubblico e il radicale Edouard Daladier, tornato primo ministro, aveva fatto approvare un gran numero di decreti legge in particolare repressivi verso gli immigrati e i rifugiati. Fu proprio nel caso degli ex combattenti spagnoli e dei reduci delle Brigate internazionali, laddove meno potevano pesare gli appelli di carattere umanitario, che si palesò apertamente il focalizzarsi dello Stato francese sulla sicurezza e l’ordine pubblico, concretizzatosi nella chiusura totale della frontiera agli uomini in età di leva e nell’organizzazione allo scopo di un dispositivo militare e poliziesco molto efficiente.

Gli ormai ex volontari internazionali, che dalla smobilitazione erano concentrati in Catalogna, in campi organizzati su base nazionale, rimasero così bloccati in attesa che venisse deciso il loro destino. Solo alla fine del 1938 si avviò una lenta evacuazione: venne via via concesso il transito dei volontari originari dei paesi democratici, accolti e subito reindirizzati “chez eux”, mentre vittime dell’intransigenza crescente della politica francese furono soprattutto coloro che venivano dai paesi fascisti, che rischiavano al rientro di subire persecuzioni politiche. Fra loro gli italiani, per molti dei quali – per esempio per i disertori arrivati direttamente dall’Italia e passati nelle file repubblicane che rischiavano condanne molto pesanti, ma allo stesso tempo non godevano di nessun appoggio da altri paesi – trovare una via di uscita dall’imminente crollo del fronte divenne un dramma vero e proprio.

Alla fine, come successe per i civili, anche per i reduci stranieri la situazione precipitò di colpo sotto la pressione degli eventi, con l’ordine francese del 5 febbraio 1939 di lasciar passare tutti gli uomini accalcati presso i valichi di frontiera, compresi i miliziani armati pronti a forzare il passaggio in caso di rifiuto. Dall’altro lato del confine, però, i reduci delle BI non trovarono l’accoglienza che si aspettavano dalla vicina e amica Francia, dal paese che era stato per decenni il rifugio sicuro per i perseguitati politici di mezza Europa. Infatti, avendo il governo francese stabilito che tutti gli uomini in età di leva dovevano restare nel dipartimento di arrivo, cioè quello dei Pirenei orientali, l’unico modo di “accoglierli” era quello di disarmarli e raggrupparli in appezzamenti di terreno circondati da filo spinato sulle spiagge del Roussillon. Si tratta dei campi della spiaggia, dove i volontari furono radunati nei primi mesi del 1939, e cioè Argelès, Saint Cyprien e Barcarès.

Qui, in un contesto sempre più emergenziale, situazioni drammatiche sul piano materiale vennero accentuate dallo sconforto morale dei rifugiati, come testimoniato dai racconti anche italiani di quegli eventi, in cui spicca il momento simbolico della consegna delle armi e della bandiera al confine. Avrebbe ricordato Francesco Scotti,

I gendarmi francesi avevano già dato l’ordine di ammassare le armi da una parte. Ogni possibilità di continuare le operazioni anche con azioni di guerriglia era finita. I soldati mi circondarono e mi chiesero perché dovevano deporre le armi. “Entriamo in un paese amico o nemico?” […] Il primo incontro con la Francia libera ci raggelò il sangue più delle nevi delle montagne[6].

L’arrivo in Francia si imprimeva così nelle memorie individuali, sia dei civili sia dei militari, come un evento ad alto coefficiente traumatico: l’idea di società nella quale si era creduto, e per la quale molti avevano combattuto, andava in frantumi e attraversare quel confine significava sancire una sconfitta tanto individuale e personale quanto collettiva e comunitaria. Lo spirito del Fronte popolare non c’era più e le proteste non ebbero, a quell’epoca, una base politica sufficientemente ampia né furono particolarmente durature; così, senza la forza della pressione popolare, a prevalere furono le congiunture e la volontà politica del governo conservatore. Iniziava per gli antifascisti il durissimo momento dei campi di internamento, che divennero, anche dal punto di vista spaziale, la prova tangibile delle spaccature createsi all’interno della società francese tra il 1938 e il 1948, in quelli che la storiografia ha recentemente definito il periodo degli “anni neri”, caratterizzati dall’esclusione dal tessuto sociale nazionale di coloro che erano considerati un peso dal punto di vista economico o un pericolo per la sicurezza interna.

L’arrivo in Francia si imprimeva così nelle memorie individuali, sia dei civili sia dei militari, come un evento ad alto coefficiente traumatico: l’idea di società nella quale si era creduto, e per la quale molti avevano combattuto, andava in frantumi e attraversare quel confine significava sancire una sconfitta tanto individuale e personale quanto collettiva e comunitaria. Lo spirito del Fronte popolare non c’era più e le proteste non ebbero, a quell’epoca, una base politica sufficientemente ampia né furono particolarmente durature; così, senza la forza della pressione popolare, a prevalere furono le congiunture e la volontà politica del governo conservatore. Iniziava per gli antifascisti il durissimo momento dei campi di internamento, che divennero, anche dal punto di vista spaziale, la prova tangibile delle spaccature createsi all’interno della società francese tra il 1938 e il 1948, in quelli che la storiografia ha recentemente definito il periodo degli “anni neri”, caratterizzati dall’esclusione dal tessuto sociale nazionale di coloro che erano considerati un peso dal punto di vista economico o un pericolo per la sicurezza interna.

Un nuovo capitolo biografico che sembrava aprirsi tra gli auspici più foschi, tra il freddo, il vento, la sabbia e le recinzioni delle spiagge francesi. Affacciati sul litorale, circondati da terreni acquitrinosi infestati da mosche e battuti dalla tramontana, i primi campi del Roussillon erano, in effetti, quasi completamente sprovvisti d’installazioni, semplici terreni sabbiosi delimitati dal filo spinato. A Saint Cyprien, per esempio, non era previsto alcun riparo, alcuna struttura, tranne un monumentale arco all’entrata del campo e saranno poi gli internati stessi a costruire i primi baraccamenti. Aldo Morandi, riguardo al suo arrivo durante la notte dell’8 febbraio, avrebbe scritto:

su un arco fatto di pali e assi di legno, una scritta “Saint Cyprien”. È l’entrata del campo ma non riesco a distinguere baracche o alloggiamenti, forse per l’oscurità […]. Avvolto nell’impermeabile, con il sacco da montagna sotto la testa come cuscino, ho tentato di dormire sulla sabbia umida e mi sento tutto intirizzito. […] Si è fatto giorno. Non vedo alcuna baracca, il campo d’internamento non esiste, è una nuda distesa di sabbia sul mare circondata da tre lati da filo spinato[7].

Nonostante lo sconforto iniziale, però, la ripresa di una capillare organizzazione politica si ebbe proprio nei campi. In particolare in quelli dell’interno, sorti nelle fasi successive per ovviare al sovraffollamento delle strutture vicine alla frontiera, in seguito a un tentativo di riorganizzazione da parte del governo francese, resosi conto che non avrebbe potuto disfarsi molto rapidamente degli internati. In primis nel campo di Gurs, sui Pirenei orientali, dove gli internazionali vennero ricongiunti nel maggio 1939 e dove i 900 internati italiani si collocavano al secondo posto fra le nazionalità, e quindi in quello di Vernet, nella prefettura di Foix, che, in seguito all’applicazione della legislazione anticomunista francese varata nel settembre 1939, divenne un campo disciplinare, definito “a carattere repressivo”, dove inviare gli stranieri sospetti, gli estremisti o gli individui pericolosi per l’ordine pubblico o per l’interesse nazionale, e quindi gli ex volontari delle Brigate internazionali. Proprio l’altissima concentrazione di ben noti antifascisti fece via via del Vernet uno dei centri francesi ed europei della Resistenza al nazifascismo. Di fatto, l’internamento di un gran numero di dirigenti comunisti europei e di una buona parte dei dirigenti delle Brigate Internazionali lo trasformarono in uno dei principali centri dopo Mosca, dove particolarmente rilevante era la presenza di tedeschi, italiani e polacchi.

Nel microcosmo dei campi i reduci provenienti dalla Spagna videro via via riconsolidarsi quella solidarietà internazionale, nata in Spagna, che farà delle resistenze europee un momento di sintesi di aspirazioni e impegno militare e civile per antifascisti di diversa provenienza, nazionale e politica. In questi luoghi, dove gli italiani rimasero in media due anni (dal febbraio 1939, quando la Francia si vede costretta ad “accoglierli” nei primi reticolati sulle spiagge del Roussillon, fino alla primavera del 1941 quando l’Italia cominciò a pretenderne il rimpatrio), si svolsero vicende e fatti che influirono profondamente sulla costruzione in divenire delle identità dei futuri combattenti, ma che ancora di più determinarono il ricostruirsi, dopo la Spagna, dei networks cruciali nella successiva lotta europea al nazifascismo.

Qui maturarono anche le competenze apprese sul campo di battaglia spagnolo, quella preparazione politica, tattica e militare che fece dei reduci italiani di Spagna, come ha ben evidenziato Paolo Spriano, “la punta di diamante” dei quadri dirigenti della lotta partigiana in Italia[8]. Nei campi, infatti, nonostante le condizioni di vita spesso durissime, la vicenda degli antifascisti italiani si declinò in un costante sforzo collettivo per la preparazione della futura lotta, percepita come ineluttabile e necessaria. Si andava dal concreto addestramento militare, come per esempio nel caso dell’empolese Pietro Lari, «esperto in tattica dei colpi di mano e di fabbricazione di esplosivo», che a Gurs aveva passato giornate intere ad addestrare i suoi compagni di prigionia alla fabbricazione delle bombe a mano[9], alla più generale preparazione culturale e politico-organizzativa dei militanti, derivata dai corsi e dal lavoro culturale svolto fra il filo spinato; tenendo conto anche, semplicemente, del quotidiano processo di condivisione di esperienze e insegnamenti tattici e strategici.

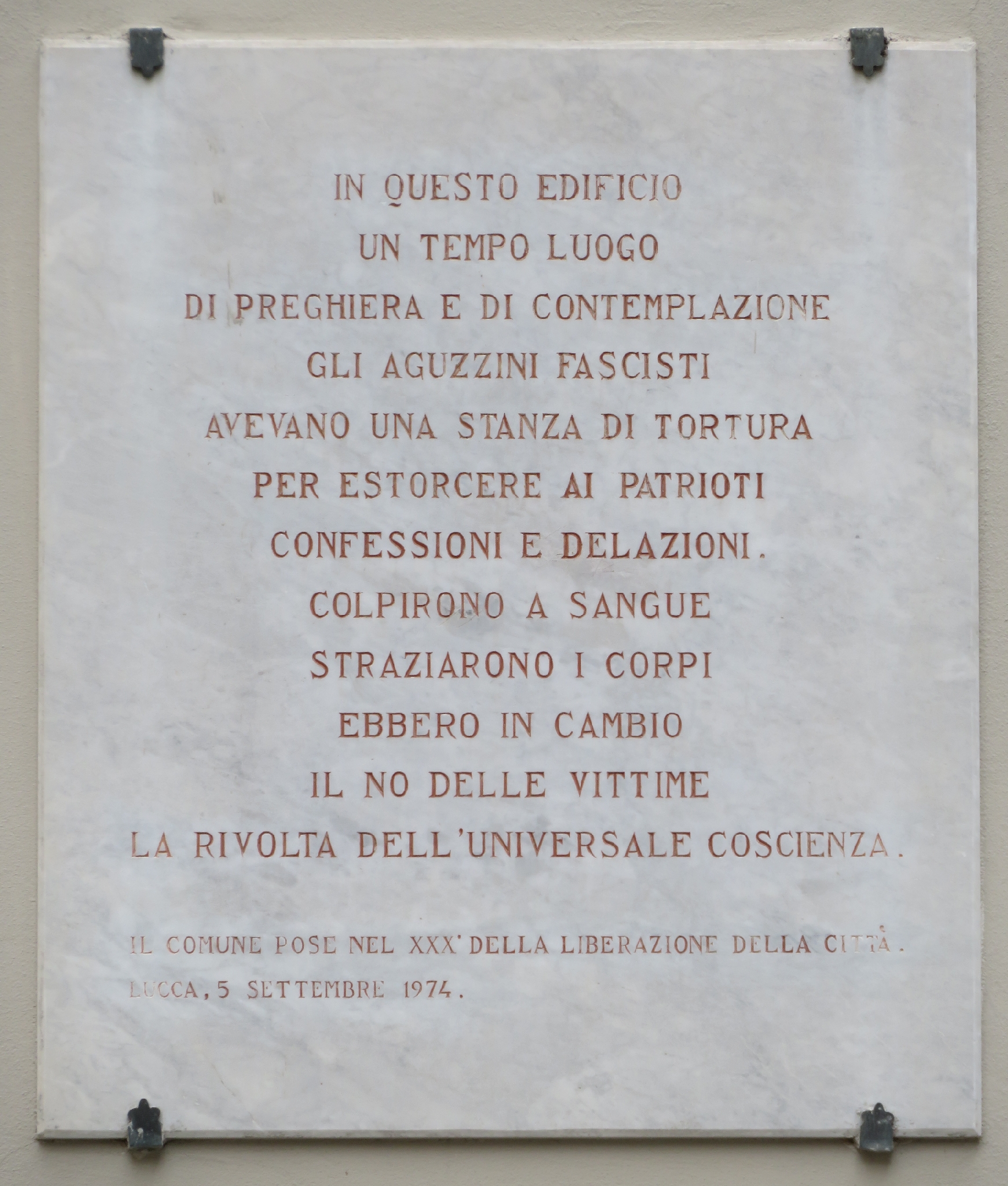

Insegnamenti che saranno messi a frutto dopo il rientro in Italia, per i più direttamente dal campo del Vernet (ultima tappa nell’itinerario dei campi), a seguito delle procedure di rimpatrio forzato avviate dalla Francia nel febbraio 1941 o volontariamente, a seguito della richiesta del Partito comunista italiano di fornire personale politico e militare per combattere. Una scelta, quella di tornare, che veniva messa in cantiere già dal 1941, ma che nella maggior parte dei casi si concretizzò solo fra il 1942 e il 1943: di conseguenza, molti antifascisti si ritrovarono a introdurre in Italia anche le tecniche e la metodologia d’azione tipiche del maquis francese.

Proprio in Francia, del resto, molti italiani scelsero di rimanere a combattere, dando in alcuni casi un contributo determinante alla costruzione dei gruppi locali. Già alcune evasioni dai campi, in effetti, erano state organizzate dalla nascente rete clandestina del maquis, la cui composizione era, prevalentemente, francese, ma in cui cominciavano a entrare fuorusciti italiani, spagnoli e “internazionali” reduci dalla Spagna. Nati come vere e proprie centrali d’evasione e di assistenza ai clandestini – in cui, di fronte alla crisi dei partiti dell’antifascismo e di associazioni come la Lidu, a rafforzarsi erano i legami di solidarietà personali – questi gruppi diedero via via inizio a una resistenza capillare, composta da una diffusa rete di formazioni militari di montagna e cittadine, queste ultime impegnate nell’organizzazione sistematica di sabotaggi e azioni di contrasto nei centri urbani. Basti pensare all’esempio dell’anarchico fiorentino Umberto Marzocchi, che nel 1941 si rifugiò sui Pirenei, nella zona del campo di Vernet, dove, sotto copertura, fu attivo proprio nell’attività di soccorso viveri agli internati e nell’organizzazione delle evasioni dal campo; collegatosi in seguito con la Resistenza francese della regione di Tolosa, partecipò alla liberazione del campo e nell’agosto 1944 entrò a far parte delle Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) come vicecomandante di un’imprecisata unità spagnola[10].

Quelle degli antifascisti italiani reduci dalla Spagna sono insomma vicende biografiche compresenti in una serie di cornici: locali, nazionali, internazionali. Da un lato, perché il contributo consistente dato da questi uomini prima alla lotta contro Franco e poi contro il nazifascismo è comprensibile solo in virtù della convinzione, che li accomunava, del legame indissolubile fra la sorte della Spagna nel 1936 e quella delle democrazie europee tutte; dall’altro, perché i volontari stranieri furono vittime, loro malgrado, di politiche internazionali che li avrebbero voluti fuori dalla scena politica europea dopo il settembre 1938. Essi rappresentarono la pesante e tangibile eredità di un periodo che la velocità della politica internazionale aveva ormai spazzato via.

In particolare, il limbo nel quale vissero gli italiani e coloro che non poterono rientrare nel paese di origine testimonia quanto la guerra civile spagnola sia stata un conflitto che per essere capito fino in fondo deve essere declinato secondo categorie transnazionali. È quindi fondamentale analizzare le vicissitudini di questi combattenti dietro al filo spinato, seguirne l’iniziale sconforto e poi il risveglio politico fino allo svilupparsi nei campi di una complessa organizzazione clandestina, capire per esempio come fra gli italiani fosse gestita la difficile convivenza fra le diverse anime dell’antifascismo. Risolvere queste domande permette allora di colmare un significativo vuoto di conoscenze sugli anni decisivi che fanno da trait d’union fra la guerra di Spagna e la Seconda guerra mondiale, ma anche di porre dei punti fermi da cui ripartire per un’indagine sull’apporto dei reduci delle Brigate internazionali alla lotta contro il nazifascismo, indagine che ancora manca come evoluzione della storiografia sulla guerra civile spagnola.

Collettivo “El Cubri”, grafica del disco “Cantata del exilio – ¿Cuándo volveremos a Sevilla?” Prima ed. Parigi 1976

Note:

[1] Un’evoluzione esemplificata dal brillante lavoro di ricerca e divulgazione condotto sul sistema dei campi francesi da Denis Peschanski, con il suo volume La France des camps pubblicato da Gallimard nel 2002; una corposa opera di analisi in cui nulla si tace delle colpe della Francia di Vichy, la cui ampia diffusione è stata resa possibile da un clima culturale disposto finalmente ad affrontare quella memoria (D. Peschanski, La France des camps. L’internement 1938-1946, Gallimard, Parigi 2002).

[2] P. Ramella (a cura di), Morandi, Aldo. In nome della libertà: diario della guerra di Spagna 1936-1939, Mursia, Milano 2002; Id., La retirada: l’odissea di 500.000 repubblicani spagnoli esuli dopo la guerra civile, 1939-1945, Lampi di stampa, Milano 2003; Id., Dalla Despedida alla Resistenza. Il ritorno dei volontari antifascisti dalla guerra di Spagna e la loro partecipazione alla lotta di Liberazione europea, Aracne, Roma 2012.

[3] E. Acciai, I. Cansella, Storie di indesiderabili e di confini. I reduci antifascisti di Spagna nei campi francesi (1939-1941), Isgrec Quaderni 05, Effigi, Arcidosso 2017.

[4] Sulle stime governative fornite all’epoca e sul problema della loro attendibilità e completezza cfr. l’interessante punto della situazione presentato in G. Tuban (a cura di), Février 1939. La Retirada dans l’objectif de Manuel Moros, Mare nostrum, Perpignan 2008.

[5] Il dibattito in merito a questo tema è ricostruito accuratamente dal testo di J. Rubio, La politique française d’accueil: les camps d’internements, in P. Milza e D. Peschanski (a cura di), Exils et migration. Italiens et espagnols en France 1938-1946, L’Harmattan, Parigi 1994.

[6] D. Lajolo, Il “voltagabbana”, BUR, Milano 2005, pp. 163-164.

[7] Ramella (a cura di), Morandi Aldo. In nome della libertà, cit., pp. 221-222.

[8] P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. IV. La fine del fascismo. Dalla riscossa operaia alla lotta armata, Einaudi, Torino 1973.

[9] Archivio INMSLI, Fondo AICVAS, b. 23, f. 24. Anello Poma, Come vissero gli ex combattenti delle Brigate internazionali nei campi di concentramento francesi, s/d..

[10] I. Cansella, F. Cecchetti, Volontari antifascisti toscani nella guerra civile spagnola, Isgrec Quaderni 02, Effigi, Arcidosso, 2012.

Articolo pubblicato nel luglio del 2018.