La montagna – ha scritto Dante Livio Bianco – fu […] la culla del partigianato, come ne fu poi la base fondamentale e l’ambiente di sviluppo e di consolidamento. […] Le montagne furono davvero la casa dei partigiani.[1]

Le montagne a cui si riferiva nelle sue memorie partigiane il futuro comandante della 1° Divisione alpina Giustizia e Libertà erano quelle del Cuneese, una delle prime e più importanti culle della Resistenza armata italiana. E tuttavia, l’annotazione del Bianco assume certamente una valenza generale e può infatti estendersi tranquillamente alla totalità della storia della Resistenza partigiana tout court.

Ogni banda partigiana, ogni esperienza resistenziale extraurbana ha avuto infatti le proprie montagne e le proprie vallate di riferimento, nelle quali è nata – spesso stentatamente – ha attecchito, si è sviluppata, talvolta persino sensibilmente radicata, prima che eventi e difficoltà generali costringessero o consigliassero alle formazioni di spostarsi altrove, magari su altri e più impervi rilievi.

Partigiani su Monte Morello (1944). Il secondo ed il terzo da sinistra sono rispettivamente: Gino Bartolini “Bachino” Fernando Bucelli “Grillo”. La ragazza è la Partigiana fiorentina Bruna Parri “Sonia” (Fonte: ANPI Firenze- sezione Oltrarno)

Così è, tra altre, anche per la Resistenza fiorentina, la quale lega la sua storia ad una manciata di rilievi e massicci montuosi attorno ai quali le sue bande armate si sono costituite nel tempo e hanno operato, talvolta prosperando, talaltra invece migrando altrove dietro l’impeto dei rastrellamenti nemici, in direzione di vette ritenute più inaccessibili e quindi più sicure. Da Monte Morello a Monte Senario, da Monte Giovi ai rilievi appenninici del Mugello, dai monti del Chianti al Pratomagno, sino al Casentino: tutte maglie della fitta e complicata trama in cui si è dispiegata la resistenza in armi delle formazioni fiorentine tra il settembre del 1943 e la fine dell’estate del 1944.

Tra i rilievi che più di altri hanno avuto un ruolo centrale per l’esperienza partigiana fiorentina, soprattutto per quanto riguarda le sue origini e le prime fasi di impianto, un posto di rilievo lo occupa senza dubbio Monte Morello. Qui, infatti, dopo l’armistizio, cominciarono a confluire i primi resistenti del fiorentino – ribelli e non ancora propriamente partigiani – i quali costituirono alcuni dei più precoci esperimenti di bande armate della Toscana, in alcuni casi destinati a divenire gli embrioni delle future brigate partigiane fiorentine. Le ragioni per cui quella che è solitamente indicata come la montagna dei fiorentini, da sempre meta delle loro passeggiate ed escursioni domenicali, può a ragione definirsi anche come la montagna dei partigiani fiorentini, sono piuttosto chiare e immediate e hanno a che fare anzitutto con la rilevanza strategica che la sua posizione geografica e la sua specifica conformazione fisica conferirono al massiccio nel quadro degli eventi storici successivi all’8 settembre 1943.

Monte Morello si erge infatti con le sue tre “vette” (Poggio all’Aia, 934 metri s.l.m.; Poggio Casaccia, 921 metri e Poggio Cornacchiaccia, 892 metri) a pochi chilometri a nord ovest del capoluogo toscano occupando una vasta area delimitata idrogeologicamente, a ovest, dal torrente Marina e dalle propaggini orientali dei monti della Calvana e, a est, dalla val di Mugnone e dal colle di Fiesole, e amministrativamente divisa tra i comuni di Firenze, Vaglia, Sesto Fiorentino e Calenzano. Di estremo interesse ambientale-paesaggistico, con ricchi terreni boschivi frutto si secolari rimboschimenti e risorse idriche diffuse, Morello oggi come allora era lambito altresì da importanti vie di comunicazione, stradali e ferrate, tra le quali: a ovest, la direttissima appenninica che attraverso la Calvana e la Val di Bisenzio collegava dal 1934 la piana fiorentina a Bologna e, a est, la strada carreggiabile bolognese e la linea ferrata faentina che da Firenze conducevano via Vaglia sino in Mugello e da lì in Romagna.

Monte Morello (1944). Due partigiani russi non identificati. (Fonte: ANPI Firenze – sezione Oltrarno)

Già da questi elementi si intuisce la rilevanza che Monte Morello assumerà nella lotta partigiana ai fini del controllo del territorio e delle comunicazioni nell’area. Di più, la vicinanza del rilievo alla città e ai principali centri abitati della piana fiorentina, unita alla presenza di una rete di piccoli nuclei rurali sparsi un po’ ovunque sulle sue pendici, creavano le condizioni ideali perché i gruppi di partigiani potessero assicurarsi nei mesi di attività rifornimenti, riparo e appoggio logistico. In definitiva, la vicinanza di Morello a Firenze e alla produttiva piana fiorentina è forse il primo e più importante aspetto che inizialmente ne garantì l’indiscussa importanza rispetto alla nascita delle bande, benché poi proprio questa stessa vicinanza sul lungo periodo avrebbe altresì costituito uno dei fattori di maggior pericolosità per la sopravvivenza del movimento armato.

L’essere di fatto la montagna dei fiorentini, ossia la zona impervia più vicina alla città e da essa facilmente raggiungibile, spiega come mai i primi resistenti confluissero su Morello. Bisogna a tal proposito ricordare che le prime bande che si formano in montagna dopo l’8 settembre non nascono tanto (o almeno non solo) con l’intento della lotta armata, quanto con l’obiettivo immediato della sopravvivenza. Tutta l’umana varietà di soggetti che anima le prime bande (ex soldati sbandati fuggiti dai presidi e dalle caserme, ex prigionieri di guerra alleati evasi dai campi di detenzione, renitenti, disertori, perseguitati politici scarcerati, operai e antifascisti compromessisi nei quarantacinque giorni badogliani, giovani studenti ecc.) prende infatti la strada dei monti anzitutto per sfuggire alla propria cattura. È questo un elemento trasversale dal quale non sono esenti neppure i “politici”, coloro cioè che, come quadri e aderenti alle strutture clandestine dell’antifascismo, hanno più chiare di altri le ragioni della necessità e dell’importanza di intraprendere la lotta armata. Non per nulla Gino Tagliaferri, tra gli organizzatori per il Partito comunista della lotta partigiana in provincia di Firenze, ricordando un incontro tenuto il 12 settembre 1943 con alcuni compagni di Campi Bisenzio, nel quale era stato deciso di mandare proprio su Monte Morello una prima squadra di uomini (il gruppo di Lanciotto Ballerini), avrebbe detto:

[…] chi dice (riferendosi al primo giorno o subito ai primi giorni dell’occupazione) che andava in montagna a fare il partigiano, non dice una cosa esatta. Perché ancora non si avevano idee chiare. Io non le avevo ma non le avevano neanche gli altri. Era in generale per tutti noi comunisti una ritirata prudenziale in attesa di vedere come si mettevano le cose e quindi agire di conseguenza. Volenti o nolenti bisognò prendere quella posizione; prima ci si ritirò per sottrarsi ad eventuali arresti, deportazioni, o uccisioni e rappresaglie.[2]

Monte Morello (1944). partigiano a cavallo non identifiicato, assieme alla partigiana fiorentina Bruna Parri “Sonia” (ANPI Firenze – sezione Oltrarno)

Per chi dopo l’8 settembre e a seguito dell’occupazione tedesca della città voleva sottrarsi a un eventuale arresto e scappare da Firenze in cerca di un rifugio, Monte Morello costituiva una delle mete più immediate e più facilmente raggiungibili in grado di assicurare lungo i suoi declivi boscosi una certa prospettiva di salvezza. E in effetti, sin dopo l’armistizio, esso si popola di militari sbandati, ex-prigionieri alleati e civili in fuga che inizialmente vagano in solitaria ma che finiscono poi in alcuni casi per unirsi in aggregati spuri, destinati a divenire le prime cellule delle successive bande. Alla Cappella di Ceppeto sulle pendici orientali del monte in prossimità del valico tra il torrente Terzolle e il Mugello, nei giorni seguenti all’8 settembre va formandosi ad esempio un primo grande assembramento di ex militari, cui si uniscono ex-prigionieri e anche giovani operai antifascisti.[3] La presenza tra loro di ex prigionieri alleati (angloamericani e slavi) si spiega in particolare con l’esistenza nelle vicinanze di campi di lavoro coatto dipendenti dalle strutture d’internamento militari italiane nei quali, prima dell’8 settembre, erano impiegati come forza lavoro i prigionieri di guerra. Nella provincia fiorentina ve ne erano diversi e uno di questi in particolare era situato sulle pendici settentrionali di Morello nell’azienda agraria degli eredi Corsini al Carlone, nel comune di Vaglia.[4] Fuggiti da questo e da altri luoghi di prigionia essi avevano trovato ospitalità da parte di molte famiglie contadine della zona di Morello, come quelle dei Sarti e dei Biancalani in località Cerreto Maggio e Morlione o come quella dei Venturi a Querceto. Secondo la stima di un ex prigioniero inglese nell’autunno del 1943 in tutta l’area di Morello si trovavano alla macchia sino a 150 ex prigionieri alleati[5], alcuni dei quali si sarebbero poi uniti alle locali bande armate. Il più famoso tra questi sarebbe stato certamente Stuart Hood, prigioniero scozzese evaso dal campo di prigionia di Fontanellato che nel dicembre 1943 proprio su Monte Morello si unì col nome di battaglia di “Carlino” ai partigiani del gruppo campigiano di Lanciotto Ballerini.[6]

La varietà umana che si incontra su Morello nel settembre del 1943 rende la scena delle prime bande assai varia e composita. Accomunate da una precarietà iniziale dettata dalla difficoltà di organizzarsi, nascono diverse formazioni, alcune destinate a durare, altre costrette a vita breve. Le più note sono naturalmente il gruppo del Bruschi e quello di Lanciotto.

Lanciotto Ballerini (1911-1944): comandante di una delle prime formazioni di Monte Morello, caduto eroicamente a Valibona il 3 gennaio 1944 (Fonte: Wikipedia)

Il primo è guidato dal sestese Giulio Bruschi “Berto”, classe 1901, un militante comunista di lungo corso condannato nel gennaio 1935 a quattro anni di reclusione per attività clandestina e poi assegnato a cinque anni di confino a Ponza e a Ventotene. Il suo gruppo partigiano, che si installa alla metà di settembre sulle pendici di Morello presso un casotto in muratura in località Cipressa vicino alle Croci di Querceto, è sostenuto dall’organizzazione antifascista di Sesto ed è composto inizialmente da altri antifascisti perseguitati tra i quali spiccano Olinto Ceccuti “Cecco”, un artigiano nativo di Casellina e Torri coetaneo di Bruschi, e Rolando Gelli “Mangia”, falegname sestese classe 1911 già schedato dalla polizia fascista e sottoposto ad ammonizione dal Tribunale Speciale.

Anche il gruppo di giovani campigiani che alla guida di Lanciotto Ballerini la sera del 15 settembre 1943 lasciano la colonica di Serafino Colzi della fattoria di Fornello per avviarsi su Monte Morello si è formato a seguito di alcune riunioni tenutesi nei giorni antecedenti tra i principali esponenti dell’antifascismo campigiano nelle quali è stato deciso l’invio sui monti di alcuni uomini. A fianco dell’erculeo Lanciotto (classe 1911, promessa del pugilato locale e con alle spalle una lunga esperienza sui fronti di guerra del fascismo che gli ha lasciato in eredità una spiccata insofferenza per le gerarchie militari e l’autoritarismo fascista) vi è Ferdinando Puzzoli “Nandino”, detto anche “Novatore”, un vecchio militante anarchico e decano degli antifascisti campigiani, che della formazione di Lanciotto diviene commissario politico. Il gruppo, che assumerà il nome di “Lupi Neri”, giunto su Morello si sistema inizialmente alla Fonte del Vecciolino per portare poi il proprio comando al Chiesino di San Michele a Cupo, sul versante più a Nord di Morello, da dove la banda opererà nell’area compresa tra Collinella e Cerreto Maggio.

Alla Cappella di Ceppeto, altri due gruppi partigiani si costituiscono alla metà di settembre. Uno è quello formato inizialmente da circa venti individui che si riuniscono attorno all’ex paracadutista Bruno Bini “Folgore” (classe 1920) e che, oltre ad altri militari sbandati come Spartaco Capestri “Stanlio” o Florio Taccetti “Ivan”, accorpa anche giovani fiorentini come Leandro Agresti “Marco” (classe 1924) figlio di un calzolaio antifascista di Barberino di Mugello e tra i primi a salire a Ceppeto la mattina del 10 settembre. L’altro gruppo è quello guidato dai fratelli Morando e Marino Cosi e formato per lo più da giovani fiorentini delle classi 1923-1925 provenienti dai quartieri a ovest della città, tra Careggi e Castello: «banda delle Panche» infatti è il nome della piccola formazione, dall’odonimo della via di residenza di molti dei suoi componenti. Dalla Cappella di Ceppeto, il gruppo dei Cosi passerà in ottobre in località Case di Maiano, tra il paese di Vaglia e il borgo di Legri, sui contrafforti a nord di Monte Morello. Un terzo gruppo di resistenti, per lo più provenienti ancora dalla zona di Sesto e di Castello, è quello promosso dai tre fratelli Alfio, Renzo e Carlo Fondi che nel pomeriggio del 9 settembre, forte di undici uomini, da Leccio di Calenzano dove si è ritrovato prende la via di Monte Morello.[7]

Come molti altri esperimenti partigiani, questi gruppi che si costituiscono sui rilievi di Morello vivono le prime settimane di vita in uno stato di precarietà e debolezza dovuto all’incertezza del contesto nel quale si trovano a operare. La loro principale attività non è ancora la lotta ai nazifascisti – i quali prima della metà di ottobre non costituiranno una tangibile minaccia per le bande di Monte Morello – quanto tutto ciò che serve alla mera sopravvivenza e alla preparazione della lotta: il che significa soprattutto approvvigionarsi di alimenti e generi di prima necessità e quindi armarsi. Quanto la montagna può offrire di tutto ciò è limitato e a volte appena sufficiente: «si è patita molta fame», avrebbe ricordato più tardi un membro di quelle prime bande:

[…] Si è mangiato di tutto: vitalbe, luppoli, cicerbite, asparagi, radicchio. Tante volte non s’aveva nemmeno l’acqua per lavarli. A volte si trovava le ciliegie o le corbezzole. Quando si trovavano erano una manna […].[8]

Ma pur se parco, Morello, come si è detto, ha il grande vantaggio di consentire un rapido e sicuro contatto con gli abitati della piana e quindi con l’organizzazione clandestina cittadina. Lo stesso Bruschi, ricordando gli esordi incerti della propria formazione, avrebbe ammesso al riguardo:

[…] agivamo un po’ spontaneamente. […] Non avevamo cognizione di quello che vuol dire una lotta di popolo, ma ci accorgemmo subito che se non ci fosse stata la popolazione di Sesto, la quale ci mandava scarpe, calzini e viveri, non avremmo potuto resistere.[9]

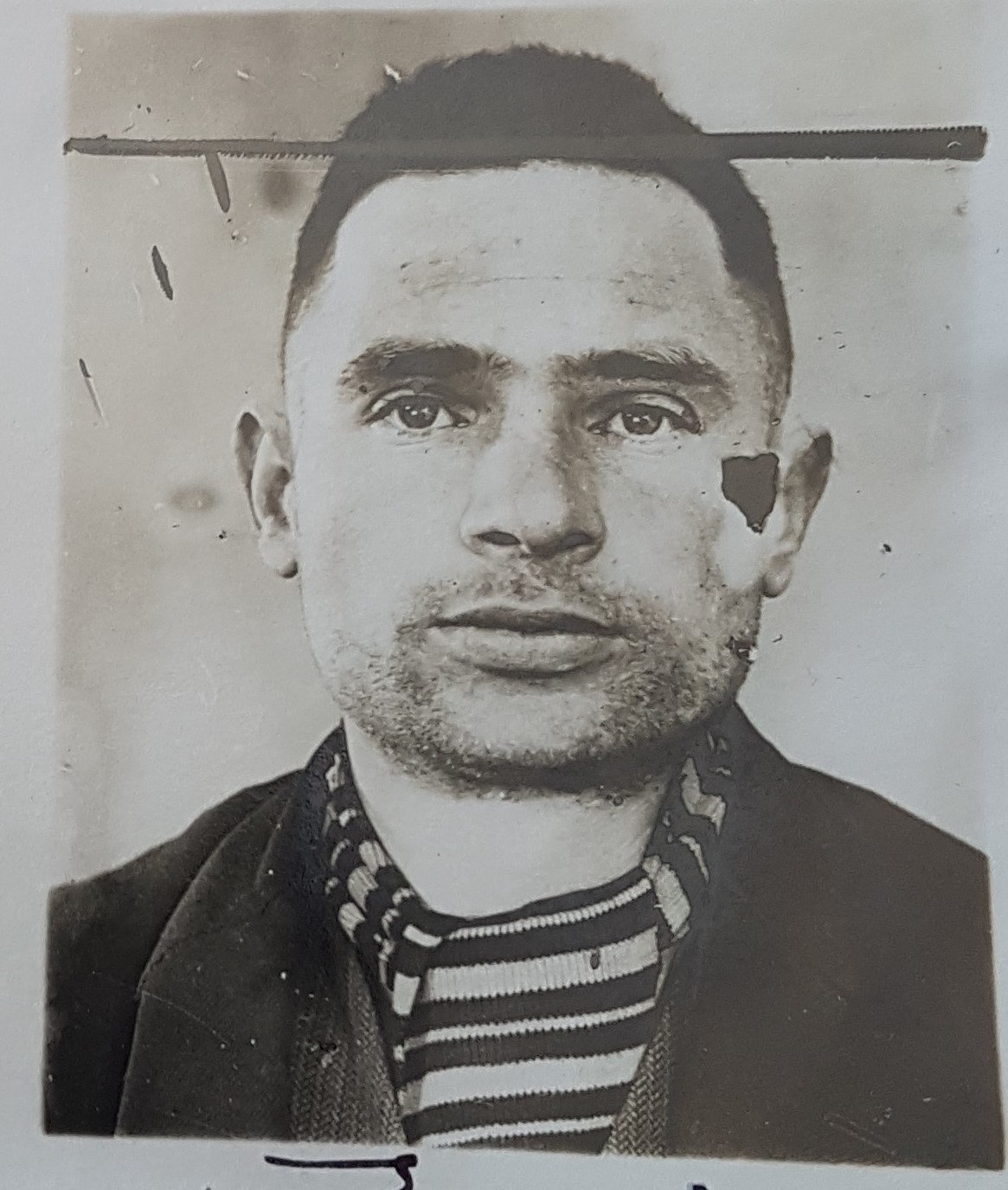

Giulio Bruschi, classe 1901, comunista sestese e perseguitato politico, dopo l’8 settembre comanderà uno dei primi gruppi militari che salgono su Monte Morello (Fonte: ACS, CCP)

Tra la popolazione della piana fiorentina e quella che abita le pendici di Morello si instaura un solidale impegno assistenziale all’indirizzo delle bande partigiane. Molte delle famiglie che vivono sulla montagna danno gratuito e spontaneo aiuto ai partigiani che operano nella zona. In località Lavacchio, sulle pendici meridionali di Morello, le famiglie di Giocondo e Giuseppe Ercoli, ad esempio, ospitano spesso i ribelli della zona, con le figlie Marisa e Graziella che si offrono come staffette, trasportando materiale e avvisando i partigiani in caso di pericolo imminente. La famiglia Scarlini, originaria di Campi Bisenzio, lungo l’alveo del torrente Zambra fa giungere in montagna armi, indumenti e viveri. Ancora assistenza e riparo offrono ai partigiani la famiglia Zetti al podere Solatio, nei pressi della Torre di Carmignanello, e quella dei Gigli a Rofoli. Ma tra i tanti il nucleo familiare più attivo è sicuramente quello dei Lastrucci, i contadini che coltivano il podere della Cipressa sopra Querceto, base di reclutamento e punto d’appoggio dei partigiani, nel quale viene garantito quotidianamente riparo e continuo ristoro tanto ai comandi che al gran numero di reclute che da Sesto si avviano sulla montagna. Un impegno intenso e decisivo, quello dei Lastrucci, che costerà a questi, nella figura di Angelo, anche l’arresto e l’uccisione da parte tedesca. Ma nel piccolo abitato di Querceto non c’è di fatto un solo nucleo familiare che non sia impegnato a dare assistenza ai partigiani. Una solida tradizione antifascista e un tessuto sociale solidale uniti alla stessa ubicazione del borgo che, arroccato com’è su Morello, ne rende disagevole l’accesso ai mezzi pesanti nemici, offrono le condizioni ideali per fare di Querceto un punto logistico fondamentale per l’organizzazione partigiana locale. Concorrono in questo anche i rappresentanti del clero locale nelle figure di don Severino e don Eligio Bortolotti, parroci della chiesa di Querceto, impegnati nell’assistenza e nel supporto ai partigiani, sforzo che al secondo costerà il 6 settembre del 1944 l’arresto e l’uccisione per mano dei tedeschi.

Così come dalla montagna, anche dalla piana fiorentina le prime bande di Morello ricevono assistenza fondamentale. Rifornimenti di generi alimentari da forni e cooperative di consumo, vestiario e scarpe da negozi e da singole famiglie, forniture d’ogni tipo da botteghe e officine affluiscono così a Querceto da tutta l’area sestese e anche al di fuori di essa, grazie alle ramificate trame dell’organizzazione antifascista locale. A mezzo dei contatti stabiliti con alcuni industriali tessili di Prato giungono ad esempio partite di coperte da inviare in montagna, mentre dalla Manifattura Tabacchi di Firenze operaie coraggiose come Corinna Pratesi si adoperano sottraendo dalla produzione piccoli quantitativi di sigarette che poi, tramite i compagni di Sesto, vengono fatte giungere ai partigiani di Monte Morello.

Ancora da Sesto e dalla piana affluiscono tramite Querceto ai partigiani di Morello anche armi e munizioni. A seguito di un accordo con un ufficiale dell’Autocentro dell’esercito, già dopo l’8 settembre giunge un primo carico di dotazioni militari che, scaricato tra Querceto e Settimello, è poi portato alla Cipressa. Altre armi vengono invece recuperate attraverso due militari in servizio al polverificio industriale dei fratelli Faini su Monte Morello, mentre le cave di pietra che si trovano a monte di Querceto vengono spesso usate dai partigiani per collaudare le armi, alcune delle quali sono mandate in riparazione a meccanici di fiducia di Sesto. Il resto che ancora necessita alle bande viene da queste sottratto nel corso dei primi assalti compiuti contro depositi e presidi militari, come avviene il 22 settembre 1943 a opera di uomini della formazione del Bini che dalla caserma di via S. Caterina da Siena a Sesto asportano, oltre a vestiario e materiale vario, 150 moschetti e un fucile mitragliatore.

La targa posta nei pressi di Ceppeto che commemora la morte di Giovanni Checcucci, il primo partigiano caduto su Monte Morello (Fonte: resistenzatoscana.org)

Grazie alla rete di assistenza che garantisce loro la popolazione locale e ai proventi dei primi colpi, le bande di Morello a partire da ottobre possono così organizzare le prime azioni militari. Si tratta più che altro di sabotaggi alle linee telefoniche e alle vie di comunicazione, di interruzioni stradali e del disarmo di pattuglie tedesche e fasciste che transitano lungo le direttrici che lambiscono o si inerpicano sui rilievi di Morello. Seguono così i primi scontri a fuoco con il nemico, nei quali si registrano anche le prime perdite. Il 14 ottobre 1943, un reparto della GNR di Firenze in rastrellamento nell’area di Ceppeto impegna in un conflitto a fuoco un gruppo di partigiani. Al termine della sparatoria rimangono a terra sul campo un milite fascista e Giovanni Checcucci, un operaio comunista della fonderia del Pignone, classe 1906, che nell’aprile del 1939 era stato condannato dal Tribunale Speciale a sei anni di reclusione e che dopo l’8 settembre era stato tra i primi a salire su Monte Morello: di fatto è il primo caduto nelle file del partigianato fiorentino. Il 21 novembre successivo, presso la Piazzola di Baroncoli, alle propaggini meridionali di Morello che degradano verso Calenzano, due partigiani armati di moschetto si imbattono e disarmano un tenente della milizia. Il miliziano, spogliato della propria pistola d’ordinanza, estrae però una seconda arma e apre il fuoco. Rimane così ucciso uno dei due partigiani, Sirio Romanelli, un giovane fiorentino classe 1924, mentre il giovane compagno, prima di darsi alla fuga, riesce a contrattaccare, ferendo gravemente il miliziano.

Azioni come queste che si protraggono ancora tra novembre e dicembre danno la sensazione che Monte Morello sia oramai base di un gran numero di partigiani; numero che, nelle voci che si propagano incontrollate di bocca in bocca, viene distorto sino ad assumere proporzioni spropositate: «Sono in mille, su Monte Morello», annoterà il partigiano Gianfranco Benvenuti nelle sue memorie riferendo tali sensazionalismi e aggiungendo come qualcuno fosse persino disposto a scommettere che fossero in realtà «diecimila».[10] Ciò, se da un lato contribuisce a corroborare la risonanza di cui la resistenza in armi gode nei settori dell’opinione pubblica popolare e antifascista fiorentina, finisce però per amplificare i timori degli avversari, attraendo così sui partigiani di Morello l’azione repressiva delle forze nazifasciste. Già il 9 novembre, in segno di rappresaglia per l’eliminazione a Sesto di una spia fascista e di un graduato repubblichino compiuta da alcuni partigiani scesi da Monte Morello, i militi fiorentini rastrellano la popolazione di Sesto, ricercando gli oppositori noti, ferendone alcuni e uccidendo un passante. La strategia repressiva delle forze di polizia, prima ancora di imbastire vere e proprie azioni di controguerriglia lungo tutto il massiccio montuoso, si affida soprattutto al lavoro di spie e delatori che cominciano a infiltrarsi nei gruppi partigiani di Morello. Ancora in novembre, a causa della delazione di una spia – il tenente Nino Foini – il gruppo partigiano dei fratelli Fondi viene di fatto scompaginato e tre suoi componenti (Aldo e Luigi Mordini, Luigi Latini) arrestati, incarcerati e torturati.

Esposte così alla minaccia di rastrellamenti e di infiltrazioni nemiche, con l’arrivo della stagione invernale 1943-44 le bande di Morello sono costrette a riconsiderare le condizioni che le avevano spinte ad aggregarsi sul rilievo. La vicinanza alla piana fiorentina, fondamentale per garantire rifornimenti continuativi soprattutto adesso che con l’inverno le scorte si riducono e la montagna ha sempre meno da offrire, diviene sempre più un fattore di rischio a fronte del consolidarsi dell’azione repressiva nazifascista. È così che alcune delle bande superstiti decidono di avviare degli spostamenti che, a tappe successive, le porteranno a sganciarsi da Monte Morello.

Partigiani su Monte Morello (1944). Il secondo il terzo e il quarto da sinistra sono rispettivamente: Aldo Melani “Gimmi” Egizio Fiorelli “Baffo”, Silio Fiorelli “Saltamacchie” (Fonte: ANPI Firenze – sezione Oltrarno)

La banda di Lanciotto, come noto, alla fine di dicembre del 1943, traversando la Val di Marina, passerà sui monti della Calvana seguendo un itinerario che l’avrebbe dovuta portare a congiungersi sull’Appennino pistoiese con le formazioni al comando di Manrico Ducceschi “Pippo”, se non fosse incappata il 3 gennaio del 1944, durante una sosta a Valibona, nell’accerchiamento dei militi repubblichini, lasciando caduti sul campo Lanciotto Ballerini e altri due componenti del gruppo. Sempre in dicembre, anche la formazione del Bruschi, assunta nel frattempo la denominazione di distaccamento Siro Romanelli in onore del giovane caduto a Baroncoli, inizierà lo spostamento nella zona di Bivigliano-Montescalari, pur lasciando su Morello una propria squadra per accogliere le nuove reclute che da Sesto e da altri comuni della piana continueranno a salire in montagna. Dopo l’esito infausto di Valibona, anche quel che rimane della formazione originaria di Lanciotto ritornerà su Monte Morello ricostituendosi in un gruppo al comando di Renzo Ballerini, fratello di Lanciotto, che manterrà come denominazione il nome di quest’ultimo. Rimangono invece nell’inverno 1943-44 su Morello i gruppi comandati da Marino Cosi e da Bruno Bini. A questi si dovranno tra gennaio e fine marzo del 1944 gli ulteriori colpi che la resistenza fiorentina riesce ancora ad assestare nell’area, non sempre per la verità con esito indolore, come in occasione dell’attacco alla stazione di Montorsoli del 4 aprile 1944 che registrerà la morte di tre componenti del gruppo del Cosi. Tuttavia, con l’avvio del grande ciclo di rastrellamenti antipartigiani dell’aprile 1944 l’organizzazione armata fiorentina riceverà un colpo durissimo proprio su rilievi di Morello dove gli uomini della Hermann Göring nel lunedì di Pasqua del 1944 si rendono protagonisti di rastrellamenti e uccisioni gratuite di civili a Cerreto Maggio, Cercina e Morlione. Anche i gruppi del Bini e del Cosi saranno così costretti a sganciarsi, prima seguendo le altre formazioni fiorentine nello spostamento verso il Falterona, poi attestandosi, il primo, sull’Appennino nei pressi di Firenzuola e, il secondo, su Monte Giovi. Faranno quindi ritorno su Morello per organizzare la fase offensiva finale della liberazione di Firenze e della piana, che affronteranno unendosi assieme e dando origine alla Brigata Garibaldi Bruno Fanciullacci.

Culla delle prime bande fiorentine, teatro di numerose azioni e di diversi scontri tra partigiani e nazifascisti (con l’ultimo tra questi, in ordine di importanza, consumatosi il 14 luglio 1944 agli Scollini, presso la Fonte dei Seppi, dove 13 partigiani della Fanciullacci caddero combattendo con i tedeschi), Monte Morello reca ancora oggi visibili le tracce storiche della sua centralità nella storia della resistenza fiorentina, a partire dai circa 30 tra cippi e monumenti che costellano a futura memoria il suo territorio.[11] Montagna dei fiorentini per antonomasia, Morello è stata anche la montagna dei primi partigiani fiorentini ma anche – per usare l’espressione di uno di essi – «l’officina dei partigiani toscani».[12] Dalle prime bande che qui si costituirono all’indomani dell’8 settembre del 1943, sarebbero infatti nate attraverso successive dispersioni e riaggregazioni dei loro organici alcune delle principali Brigate che, come la 22° Lanciotto Ballerini, la 10° Caiani o la stessa Bruno Fanciullacci, avrebbero operato nei mesi centrali del 1944 sui monti del fiorentino e dell’Appennino toscano, rendendosi poi protagoniste in agosto della liberazione di Firenze.

[1] D. Livio Bianco, Guerra partigiana, Einaudi, Torino, 1973, pp. 9-10.

[2] AISRT, Fondo Interviste e trascrizioni, b. 1, fasc. 11 Tagliaferri Gino, II Parte della testimonianza di Gino Tagliaferri, s.d., p. 5.

[3] Giuseppe Tarchiani, La scelta di Beppe. Diario di un partigiano delle brigate Lanciotto e Caiani, Sarnus, Firenze, 2012, pp. 22-23.

[4] AUSSME, Fondo Diari Storici, b. 1243, Distaccamenti di lavoro pg. nella provincia di Firenze, l’Ufficio Prigionieri di Guerra dello Stato Maggiore dell’Esercito al Comando difesa territoriale di Firenze, 12 marzo 1943 (documento consultabile su: www.campifascisti.it)

[5] D’Arcy Mander, Mander’s March on Rome, Gloucester, Alan Sutton Publishing, 1987, p. 72.

[6] Stuart Hood, Pebbles from my skull, London, Quartet Books, 1973, poi riedito col titolo di Carlino, Manchester, Carcanet, 1985.

[7] Il gruppo costituirà poi la Compagnia “F” della 1° Divisione Giustizia e Libertà, cfr. AISRT, Fondo Resistenza armata, b. 2, Fasc. “Divisione GL, Cp. F – Sesto F.no”, relazione sull’attività svolta dalla compagnia F, 9 settembre 1944.

[8] Testimonianza di Leandro Agresti in Avevamo vent’anni, forse meno. Provavo una gioia immensa perché nello stesso momento in cui io davo la libertà agli altri la davo anche a me stesso, a cura di Riccardo Bussi, Silvia Cappelli, Francesco Fortunato, ANPI Sezioni di Brozzi, E. Rigacci e Peretola, s.d., p. 27.

[9] Testimonianza di Giulio Bruschi in Più in là, p. 99.

[10] Gianfranco Benvenuti, Ghibellina 24. Cronaca di fatti memorabili per la storia della Resistenza fiorentina, Carlo Zella Editori, Firenze, 2015, p. 35.

[11] David Irdani, Monte Morello: la cima dei partigiani di Firenze, in «Patria indipendente», n. 4, ottobre 2012, p. 24-26.

[12] Testimonianza di Leandro Agresti in Avevamo vent’anni, forse meno, cit. p. 28.