Le agitazioni mezzadrili “bianche” del 1919 in Val di Pesa e il “Patto di S. Casciano”

Tornati dalla guerra, avevamo domandato per noi e per le nostre famiglie, alcune modificazioni al vigente contratto di Mezzadria, che senza alterarlo nelle sue linee fondamentali, erano richieste per togliere alcune ingiustizie e per riconoscere un po’ le nostre maggiori fatiche. Era sperabile che i proprietari accettassero. Invece, (…) hanno dimostrato, con indugi, con negative, con ostruzionismi, di non volere accontentarci (…). Di fronte a questo contegno, i contadini hanno dovuto prendere delle decisioni radicali per ottenere il loro intento. [«La Libertà», 14 settembre 1919]

Così, in un manifesto del 12 settembre 1919, il consiglio direttivo dell’Unione Mezzadri di San Casciano Val di Pesa proclamava l’agitazione fra i coloni dell’omonimo mandamento in segno di protesta per la mancata risposta dei proprietari alle richieste di modifica del patto colonico loro avanzate. Al pari di quanto stava accadendo a partire dall’estate del 1919 nel resto della provincia fiorentina, anche i mezzadri della Val di Pesa, scossi dalle profonde trasformazioni che sul piano sociale, economico e mentale l’esperienza bellica aveva loro suscitato, avevano iniziato una serrata mobilitazione sindacale allo scopo di migliorare le proprie condizioni contrattuali di lavoro e di vita che la guerra aveva sicuramente peggiorato.

All’uscita dal primo conflitto mondiale, infatti, il mondo mezzadrile toscano, oltre che colpito dalle rilevanti perdite umane conseguenti alla chiamata alle armi dei contadini, era stato seriamente affetto dalle ripercussioni negative dell’economia di guerra. Se l’aumento generale dei prezzi sul mercato agricolo era sembrato portare alcuni vantaggi nei redditi dei mezzadri, questo miglioramento in realtà era parso più nominale che reale: al termine della guerra l’aumento del prezzo delle derrate prodotte dai contadini si mantenne infatti inferiore a quello dei beni che essi erano costretti ad acquistare (carne, filati, carburanti ecc), mentre gli effetti dell’aumento del prezzo del bestiame e del vino andarono a vantaggio esclusivo della classe padronale e proprietaria, già beneficiata dal buon andamento generale del mercato e dall’aumento del valore fondiario. Dopo la guerra, a rendere ancor più negative le condizioni economiche dei contadini toscani e più profondo lo squilibrio esistente tra capitale e lavoro contribuì anche il carattere capestro degli stessi contratti mezzadrili, dovuto in particolare alla sopravvivenza di clausole angariche (i cosiddetti “patti accessori” che addossavano alla manodopera contadina il costo e l’esecuzione di alcuni lavori nei campi) nonché dai non rari abusi compiuti dalla proprietà nella ripartizione delle percentuali di prodotto spettanti al mezzadro; abusi e vincoli spesso inaspritisi negli anni del conflitto e che adesso divenivano oggetto critico delle rivendicazioni contadine. E in effetti, almeno in una prima fase, anziché verso una radicale revisione del contratto colonico tout court, il movimento contadino puntò più alla modifica di alcune clausole coloniche in direzione dell’attenuazione o dell’abolizione integrale dei patti accessori e a favore di una più equa ripartizione delle spese di gestione dei fondi tra capitale e lavoro.

Protagoniste di questa prima fase di agitazione in tutta la provincia di Firenze furono le organizzazioni cattoliche che si mobilitarono persino con qualche margine di anticipo sulla loro controparte socialista delle leghe rosse. Nell’alveo di una tendenza a federarsi in organismi sovralocali, anche le unioni e le leghe contadine cattoliche del fiorentino diedero vita ad un organo unitario: il 1° giugno 1919 a termine di un’assemblea tenutasi a Sesto Fiorentino si costituì infatti la Federazione Mezzadri e Piccoli Affittuari di Firenze, di ispirazione cattolica. Presieduta dal colono Felice Bacci, la Federazione risultò strettamente legata al Partito Popolare Italiano e alle sue strutture fiorentine, come segnala in particolare l’attività che vi svolse in qualità di consulente legale l’avvocato, poi deputato, Mario Augusto Martini, già presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, tra i fondatori e primo presidente della sezione fiorentina del partito, nonché referente della questione mezzadrile per l’intero movimento. Nell’estate del 1919, dopo che agitazioni di contadini si erano sollevate in alcuni comuni della provincia, fu appunto la Federazione Mezzadri che per prima cercò di porsi alla guida del movimento. Falliti i primi tentativi di interessare alle richieste di riforma del patto mezzadrile i singoli proprietari, la Federazione si rivolse alla neocostituita Associazione Agraria Toscana, organo di categoria degli agrari, intavolando con questa a partire dal 22 luglio 1919 una serie di colloqui attorno alla discussione di un memoriale contenente le principali richieste di parte colonica. I colloqui tra le due rappresentanze si protrassero sino al 7 agosto 1919, giorno nel quale fu raggiunto un accordo anche sugli ultimi due articoli maggiormente discussi, riguardanti l’indennità sulla solforazione e la frangitura delle olive. Il concordato così siglato, detto “Concordato di Firenze” composto di 19 articoli stabiliva tra l’altro: l’abolizione dei tanto invisi patti accessori (“e in genere di ogni prestazione di opera gratuita a favore del proprietario”, art. 8), la divisione a metà tra padrone e contadino delle spese per gli anticrittogamici e le solforazioni eseguite, il carico totale spettante al proprietario delle spese di frangitura e di trebbiatura a macchina e la definizione di un prezzo per tutte le opere prestate dal colono al proprietario “sia fuori del podere, sia, per scopi non derivanti dall’obbligo del contratto, nel podere” (art.12). Infine, all’articolo 1, si sanciva da parte padronale il “riconoscimento della Federazione Provinciale Mezzadri e Piccoli Affittuari e Unioni aggregate come rappresentanti della classe colonica da esse organizzata e riconosciuta”. Salutato con soddisfazione da parte della Federazione Mezzadri, il concordato di Firenze fu però presto disatteso dalla stessa Agraria che, poco dopo la ratifica, cominciò ad avanzare alla controparte nuove richieste e obiezioni, in modo tale che l’accordo fu di fatto inapplicato.

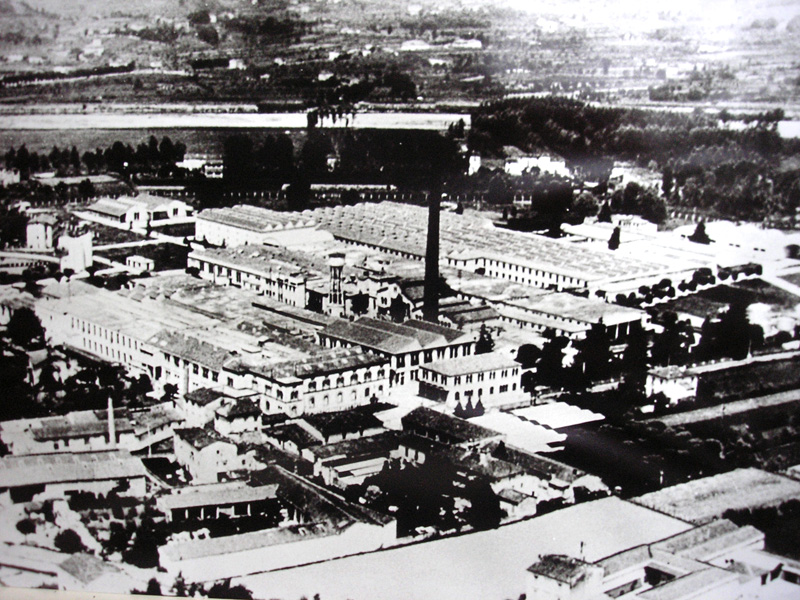

Venuto meno questo tentativo di contrattazione collettiva, la vertenza contadina ridiscese sul piano locale, nel tentativo di raggiungere con gli agrari accordi validi a livello municipale o mandamentale. Fu in questa fase che l’agitazione mezzadrile in Val di Pesa si distinse per portata e organizzazione. Si trattava di un’area a tradizionale vocazione rurale caratterizzata dalla generale preponderanza della manodopera mezzadrile ma anche dalla diffusa presenza di una grande possidenza terriera: a titolo d’esempio, nell’immediato primo dopoguerra nel comune di S. Casciano si potevano contare 971 famiglie contadine, delle quali 839 erano famiglie di mezzadri, a fronte di 117 famiglie di camporaioli e di 15 coltivatori diretti. Per di più, la gran parte di queste famiglie mezzadrili dipendevano dai grandi sistemi di fattoria locali: basti pensare che i 20 principali proprietari terrieri del comune (tra i quali le grandi famiglie nobiliari dei Corsini, Antinori, Mazzei, Ganucci Cancellieri, Serristori ecc) avevano alle loro dipendenze 512 famiglie mezzadrili delle 839 esistenti nel comune negli stessi anni. Una sensibile presenza mezzadrile, dunque, ma anche un significativo peso della classe padronale caratterizzavano queste campagne.

Giovanni Chiostri rappresentante dei possidenti agrari della Val di Pesa (da “Il Giornale d’Italia” 12 novembre 1919)

Come nel resto della provincia, anche nella Val di Pesa e nel mandamento di San Casciano, la mobilitazione dei mezzadri a partire dall’estate del 1919 era stata portata avanti dal movimento delle leghe bianche legate al neonato Partito Popolare Italiano. Anche qui, in verità, in un primo tempo era stata percorsa la strada dell’accordo individuale tra contadini e padroni, senza successo. Il 16 luglio, ad esempio, intervenendo ad un’adunanza di un centinaio di mezzadri a Montagnana Val di Pesa, Enrico Frascatani, segretario della Federazione dei Mezzadri fiorentina, aveva spiegato che se sin lì l’agitazione nell’area era “abortita” lo si doveva appunto al fatto che le richieste ai padronati erano state presentate “dai singoli contadini disorganizzati e…disorientati”. Adesso, beneficiando delle nuove strutture del movimento cattolico, l’agitazione era in grado di darsi un’organizzazione più formale. A San Casciano, non a caso, la locale Unione Mezzadri nacque per iniziativa diretta della neonata sezione locale del Partito Popolare Italiano e in particolare grazie all’attività svolta in essa da Primo Calamandrei, un negoziante di “fantasie floreali” già consigliere comunale. Il 27 luglio la direzione del partito organizzò una prima riunione tra tutti i mezzadri del comune nella quale presero parola il colono Antonio Bazzani e il segretario della Federazione Mazzadri, Frascatani. All’occasione, fu letto, discusso e approvato il memoriale che in quei giorni la Federazione stava discutendo con l’Agraria; dopodiché allo scopo di costituire la locale Unione Mezzadri fu nominata una commissione composta da 15 coloni rappresentanti le principali frazioni del comune. L’Unione Comunale Mezzadri di San Casciano si costituì formalmente nell’adunanza successiva del 3 agosto, eleggendo i propri organismi nelle persone di Antonio Bazzani (Presidente), Corti Leopoldo (Vice Presidente), Secci Sestilio (Segretario), Alessandro Crociani (Cassiere). Dopo la mancata applicazione del Concordato di Firenze siglato il 7 agosto tra Federazione e Agraria, come detto la battaglia per l’accettazione del nuovo patto in tutta la provincia passò sul piano municipale. L’Unione Mezzadrile di San Casciano, preso contatto con alcuni proprietari del comune, convocò un’adunanza generale dei mezzadri per il 31 agosto alla quale intervennero Mario Augusto Martini e di nuovo Enrico Frascatani. Constatata però l’assenza dei proprietari del comune precedentemente invitati, fu approvato un ordine del giorno col quale si fissava al 5 settembre il termine ultimo perché questi facessero pervenire per iscritto la loro adesione alle richieste. Da parte padronale non vi furono però risposte, tanto che una successiva adunanza dei mezzadri sancascianesi fu convocata il 7 settembre, con la partecipazione dei soliti Martini e Frascatani e del deputato cattolico Tommaso Brunelli. Constatata ancora una volta l’assenza dei rappresentanti della controparte padronale, si decise a decorrere dall’11 settembre di iniziare l’agitazione fra i coloni come protesta per la mancata risposta dei proprietari.

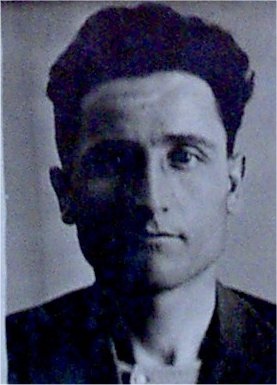

Primo Calamandrei, leader del PPI a San Casciano e promotore dell’agitazione mezzadrile nell’estate del 1919 (Archivio “La Porticciola” – S. Casciano)

Il 12 settembre, a sciopero iniziato, tutti i coloni del comune si riunirono presso il teatro Niccolini di San Casciano dove ancora Martini e Frascatani presero la parola. Considerata la tensione di quella seduta, dovuta in parte all’elevato numero degli intervenuti (circa 3.000) in parte ai reiterati silenzi degli agrari, non sorprende che venisse votato dall’assemblea un ordine del giorno piuttosto radicale col quale, rilevato che “il contegno del ceto proprietario offende e conduce a rendere impossibili nel frattempo i rapporti sociali del contratto di mezzadria”, si decideva di sospendere provvisoriamente la validità del contratto mezzadrile finché non fosse stato raggiunto un accordo. Quindi si stabiliva che a partire dal 14 settembre le famiglie coloniche avrebbero prestato la loro opera nei rispettivi poderi “a salario”, pagabile in contanti settimanalmente (15 lire al giorno per gli uomini, 10 per le donne) e secondo un orario di lavoro giornaliero di 8 ore (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18). A fronte di simili richieste e con il proseguire nei giorni seguenti di altre manifestazioni coloniche, i proprietari acconsentirono a una trattativa con l’Unione Mezzadri di S. Casciano.

Tra il 17 e il 18 settembre alla presenza del Prefetto di Firenze De Fabritiis e con la partecipazione dell’avvocato Giovanni Chiostri, consigliere provinciale per il mandamento di San Casciano e anch’esso grande possidente, si incontrarono così la Commissione dei proprietari sancascianesi (composta dal commerciante Guido Ciappi, dal conte Lorenzo Guicciardini, dal marchese Emanuele Corsini, dall’avvocato Ganucci Cancellieri, dal dottor Gino Ciofi, dai signori Zanobini e Squilloni e dal dottor Burroni) e quella dei contadini (composta da Felice Bacci, Enrico Frascani, Mario Augusto Martini per la Federazione Mezzadri, da Antonio Bazzani Presidente dell’Unione Mezzadri di San Casciano e dai coloni Vittorio Camiciotti, Liberato Giachi, Olinto Galanti, Raffaello Nardini, Luigi Callaioli, Fortunato Pecciolini, Matteuzzi). Dall’incontro uscì un concordato di 17 punti noto col nome di “Patto di San Casciano” (vedi in “documenti dalle fonti”). Si trattava di un testo che riprendeva espressamente il contenuto del concordato di Firenze al quale si richiamava negli articoli riguardanti l’abolizione dei patti accessori, la divisione a metà delle spese per gli anticrittogamici e il carico di quelle di frangitura e di trebbiatura sul proprietario. Unica differenza sostanziale risultava l’omissione del contenuto dell’articolo primo del concordato di Firenze che sanciva da parte padronale il formale riconoscimento della Federazione dei Mezzadri come rappresentante della classe colonica. Era questo il punto attorno al quale si erano concentrate le principali resistenze dei proprietari e a causa del quale forse lo stesso concordato di Firenze non era stato applicato da parte padronale. Al principio della contrattazione collettiva sostenuto dalla Federazione Mezzadri, i proprietari e l’Agraria contrapponevano infatti il diritto alla contrattazione individuale con ciascun colono. In effetti, anche durante l’agitazione dei mezzadri sancascianesi, i proprietari del comune avevano ripetutamente cercato di aggirare i propositi di risoluzione collettiva dello sciopero tentando di accordarsi con i propri coloni. Ciononostante, alla fine, il 20 settembre 1919 l’avvocato Giovanni Chiostri in rappresentanza dei proprietari del mandamento di San Casciano ed Enrico Frascatani per la Federazione Mezzadri firmarono il testo del Patto di San Casciano. L’avvenimento venne festeggiato nuovamente con una grande manifestazione pubblica al Teatro Niccolini di San Casciano nel corso della quale parlarono Felice Bacci, Mario Augusto Martini ed Enrico Frascatani.

Benché poi di fatto disatteso, anche a seguito dell’ulteriore evoluzione che l’agitazione mezzadrile assunse in tutta la provincia nel corso dell’anno successivo, il Patto di San Casciano avrebbe avuto ciononostante sensibili ripercussioni. Sul piano municipale anzitutto, esso rilanciò il peso del nascente movimento cattolico e del PPI, il quale a San Casciano, in occasione delle elezioni amministrative del 1920, ottenne la maggioranza ed espresse a sindaco del comune Primo Calamandrei, l’iniziatore dell’organizzazione cattolica contadina locale. In secondo luogo, sul piano delle rivendicazioni coloniche, il patto di San Casciano, benché in sostanza riproponesse il contenuto del concordato fiorentino del precedente agosto, in quanto scaturito da uno sciopero assunse una valenza di portata provinciale nella prima fase del movimento di riforma dei contratti colonici. Di fatto, come più tardi avrebbe ricordato lo stesso Mario Augusto Martini nel suo Le agitazioni dei mezzadri in provincia di Firenze (1921), il testo del patto di San Casciano formò la base di tutti gli altri concordati locali che in molti comuni della provincia fiorentina furono conclusi dall’organizzazione bianca nell’autunno del 1919, i quali, salvo poche eccezioni, ad esso si rifecero sostanzialmente.