«[…] Bisogna scrivere questi fatti, perché fra qualche decennio una nuova retorica patriottarda o pseudoliberale non venga a esaltare le formazioni dei purissimi eroi. Siamo quello che siamo […]» [1]

Le parole che il partigiano giellista ebreo Emanuele Artom consegna alle pagine del suo diario nel novembre 1943, poco prima di essere catturato dai fascisti, torturato dai tedeschi e brutalmente assassinato, colgono i dubbi e le inquietudini, comuni a tanti altri protagonisti di quell’esperienza di lotta, su come quelle vicende sarebbero state raccontate negli anni a venire.

Ricostruire quei fatti nella giusta prospettiva, per evitare sterili agiografie, come temeva Artom o, come è divenuto costume in anni più recenti, vili dannazioni di memoria, non è esercizio vuoto o consunto, ma una operazione oggi quanto mai necessaria[2]: sul piano memoriale e identitario, per tamponare i sempre più insistenti rigurgiti fascisti; in termini storiografici e di ricerca, dal momento che la prosecuzione degli studi reca con sé ulteriori scoperte e approfondimenti; per colmare lacune ancora presenti in specifici contesti territoriali.

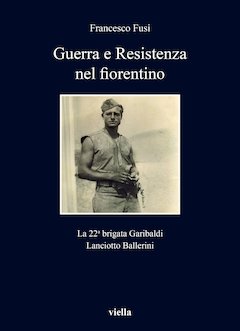

Lanciotto Ballerini, partigiano di Campi Bisenzio, caduto eroicamente a Valibona il 5 gennaio 1944 e insignito della medaglia d’oro al valor militare. Al suo nome venne intitolata la 22° Brigata Garibaldi (nella foto, Lanciotto sotto le armi sul fronte etiope, esperienza che rafforzò in lui un sentimento di ripudio per la cultura militarista e aggressiva del fascismo. Fonte: ANPI Campi Bisenzio)

Il recente volume di Francesco Fusi, Guerra e Resistenza nel fiorentino. La 22a Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini (Viella, 2021), promosso dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Firenze, riesce con perizia a fare tutto questo: depurare dalle distorsioni apportate dal tempo e dalla memoria, ricucire dagli sfilacciamenti che l’appropriazione politica di quegli eventi ha prodotto, ristabilendo equilibrio e riportando all’interno di una seria e rigorosa ricerca storica le vicende della Resistenza fiorentina.

Molto è stato scritto in merito a questa importante esperienza di lotta in grado di anticipare i fenomeni di opposizione politica e militare più avanzati che presero avvio a Nord: note sono la maturità politica dimostrata dal fronte cittadino e l’autonomia rivendicata dal Comitato Toscano di Liberazione (Ctln) rispetto agli Alleati, aspetti fondamentali nel rendere possibile quello che fu il primo esperimento di autogoverno della Resistenza.

Sebbene determinante, la dimensione urbana e cittadina della stessa ha finito per oscurare le altre esperienze di lotta armata nate e sviluppatesi in provincia, spesso ricordate solo in relazione alla liberazione di Firenze. Eppure la presenza di bande e gruppi partigiani “fuori dalle mura”, prima dell’11 agosto 1944, non fu affatto marginale: ce lo ricorda bene il volume di Francesco Fusi che – ne dà nota il sottotitolo – ricostruisce la genesi di uno dei principali gruppi garibaldini fiorentini, la 22 Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini. Una scelta d’indagine non casuale, che tiene conto del maggior peso e dalla più solida dimensione armata che nella guerra in montagna ebbe l’organizzazione garibaldina, dal momento che quella azionista si radicò maggiormente nel contesto cittadino esprimendo la sua leadership politica all’interno del Ctln[3].

Così come altrove, anche nel contesto fiorentino, in particolare nelle zone di Monte Morello, di Monte Giovi, del Mugello si costituirono, subito dopo l’8 settembre, i primi raggruppamenti partigiani, tra questi anche i primitivi nuclei delle quattro brigate Checcucci, Fabbroni, Lanciotto e Romanelli che tra cambi interni, avvicendamenti, trasferimenti, aggregazioni e scissioni, nei mesi a seguire, il 24 maggio 1944, confluirono nella 22a Brigata Garibaldi Lanciotto agli ordini della Delegazione Toscana del Comando Generale delle Brigate Garibaldi, sotto la guida di Aligi Barducci “Potente” e intitolata a Lanciotto Ballerini, comandante partigiano caduto il 3 gennaio 1944 a Valibona in uno scontro con i fascisti.

L’attenzione dell’autore va, fin dalle prime battute, all’analisi delle motivazioni morali ed esistenziali della scelta partigiana di quanti animarono le formazioni originarie: l’obbiettivo è puntato sugli individui, le loro scelte. Proprio il confronto con i percorsi personali e biografici degli “uomini in banda”, che animano le pagine del primo capitolo, permette di mettere in luce il carattere spontaneo del movimento, ridimensionando il ruolo giocato nelle prime fasi dal personale politico e dalle avanguardie organizzate. La scelta partigiana viene così a configurarsi come «[…] un caleidoscopio di fattori, tra loro distinti, che tuttavia sovente si intrecciano, finanche a sovrapporsi l’un l’altro. Motivazioni soggettive e condizioni oggettive, scelte consapevoli mosse da idealità e slanci ribellistici o, di contro, costrizioni imposte dagli eventi alle quali ci si vuol sottrarre […]» [4].

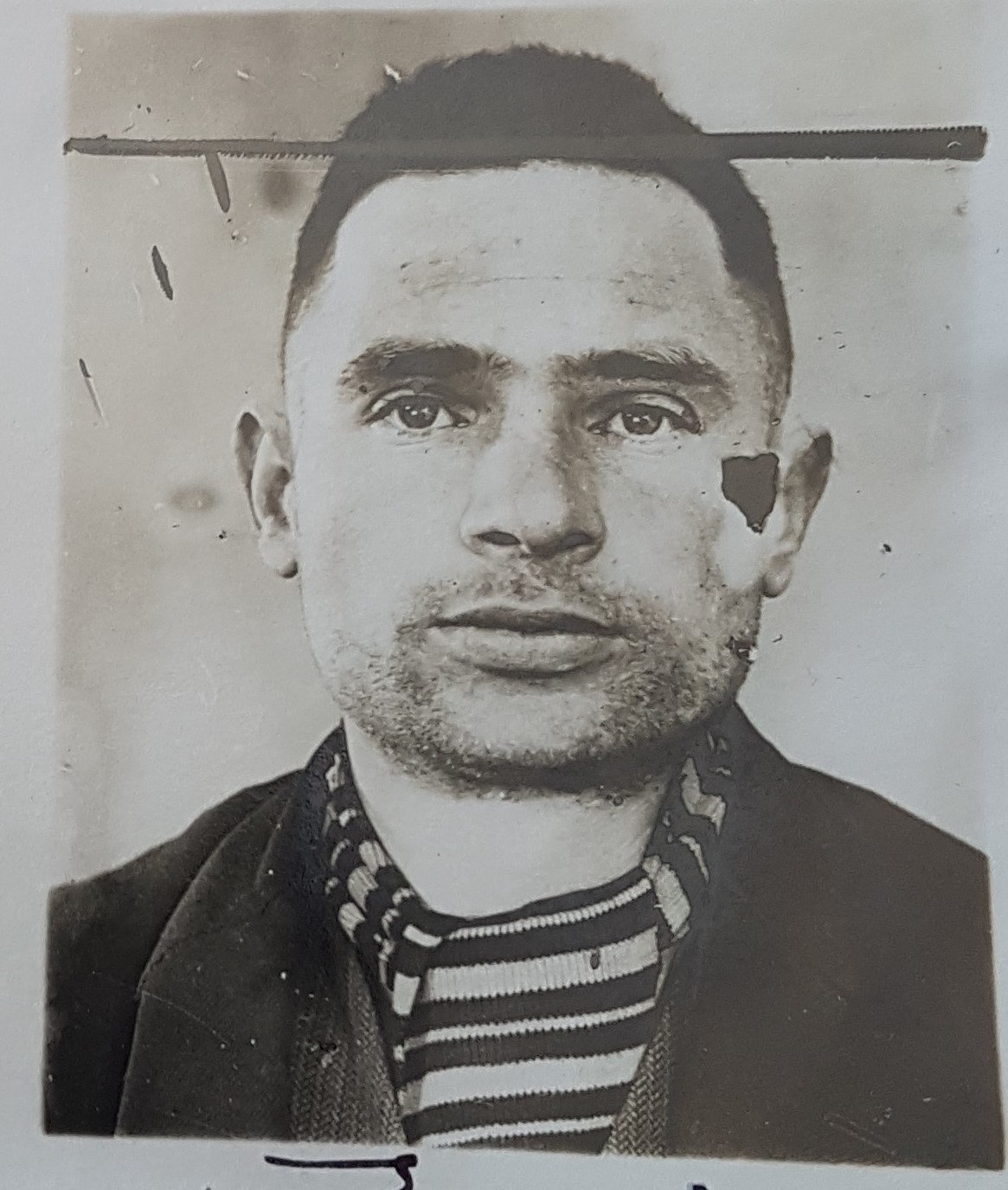

Giulio Bruschi “Berto”. Antifascista di Sesto Fiorentino, perseguitato politico e tra i primi organizzatori dopo l’8 settembre 1943 del movimento partigiano su Monte Morello. Divenne in seguito Commissario politico della 22° Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini (foto: ACS, Casellario Politico Centrale)

Sono i percorsi di vita, le specifiche condizioni sociali, l’educazione e l’ambiente familiare, le esperienze e le conoscenze pregresse a spingere alla lotta; si tratta di una scelta individuale che riesce a raggiungere una reale maturazione quando l’orizzonte politico lontano e sbiadito dell’antifascismo delle origini trova nella banda armata[5], che si organizza e diviene comunità, i suoi contorni più definiti. Nella parabola della scelta partigiana, dunque, l’antifascismo politico e l’appartenenza partitica assumono i contorni vivi di un approdo, anziché configurarsi come un punto di partenza[6].

Ripulendo la narrazione da sterili eroismi, il volume mette in luce i limiti delle prime bande che si costituiscono subito dopo l’armistizio e a cui prendono parte soldati italiani sbandati ed ex prigionieri evasi (inglesi, americani, russi e slavi), ai quali si aggiungono in modo sparso i civili: dissidenti e detenuti politici da poco scarcerati, giovani e studenti mossi da una generica esigenza di riscatto. Sono i personalismi, l’impreparazione mista a un’ingenua e talvolta pericolosa impulsività nell’armarsi a dominare. L’attività svolta è all’inizio embrionale e circoscritta, fatta di azioni che mirano a consolidare la propria presenza sul territorio, “disturbando” il nemico. «Ognuno sta nella vita partigiana con il suo abito d’origine […]» [7] ha scritto Roberto Battaglia, ce lo conferma anche il ritratto schietto, quasi dissacrante di Lanciotto Ballerini, ricostruito nel testo attraverso le testimonianze di altri resistenti: un partigiano in “carne e ossa”, una figura umanissima, con le sue grandezze e i suoi limiti, caratteri dissonanti che non ne limitano il successo, anzi, concorrono ancora oggi a farcelo vicino sentire.

Aligi Barducci “Potente”. Primo comandante della 22° Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini, poi comandante della Divisione Garibaldina Arno protagonista della liberazione di Firenze. Ferito mortalmente l’8 agosto 1944 in Piazza S. Spirito, sarà insignito della medaglia d’oro al valor militare (Foto: Wikipedia)

Evidenzia l’autore come, tra le bande nate nel settembre del 1943, quelle che sopravvissero all’inverno furono proprio le formazioni che avevano tratto origine da contesti e situazioni entro cui operavano le reti e le strutture dell’antifascismo organizzato. Fu così per le due principali formazioni che a partire dall’8 settembre scelsero come propria sede il Monte Morello: il gruppo di Giulio Bruschi e quello, appunto, di Lanciotto Ballerini. Su entrambi avevano diretto i loro sforzi sia le reti dell’antifascismo locale sia l’organizzazione clandestina fiorentina, con particolare riguardo a quella comunista, nel caso del gruppo di Sesto Fiorentino di Bruschi, mentre per la formazione di Campi Bisenzio, legata a Ballerini, fu attivo un insieme composito di forze che, oltre al Pci, annoverava anche azionisti e libertari: «un’eterogeneità che in seguito aprirà una disputa su chi dovesse rivendicare l’organizzazione del gruppo partigiano Lanciotto e di conseguenza l’identità politica di quest’ultimo»[8]. La questione dei contrasti, delle tensioni e delle conflittualità politiche e militari, esterne e interne, che connota l’esperienza resistenziale delle principali forze dell’antifascismo fiorentino, è uno dei nodi centrali dell’intera narrazione e consente, ancora una volta, di depurare il campo da una acritica visione della guerra di liberazione come processo unitario e lineare.

La progressiva maturazione umana, organizzativa e politica degli uomini e delle bande di afferenza, ricostruita attraverso le pagine del volume, si lega all’evoluzione della lotta in corso e agli eventi che si succedono nei mesi a seguire. Tra gennaio e marzo 1944 molteplici furono i momenti di crisi che portarono allo stallo delle operazioni, dai drammatici fatti di Valibona, al progressivo abbandono dell’ormai pericolosa zona di Monte Morello verso il Mugello, dove si avvicendarono, tra contrasti e discussioni, i comandi interni. Inquietudini e tensioni endogene furono inoltre generate dal problema della sicurezza delle formazioni: i numerosi arresti da parte della polizia fascista, sia di membri del partito comunista che di quello d’azione, in città e tra le bande, furono il segno tangibile che l’opera di raccolta di informazioni del nemico, attraverso il significativo apporto di spie e delatori, stava funzionando a pieno ritmo.

Iniezioni di fiducia furono invece rappresentate dai rifornimenti che iniziarono ad arrivare con i primi aviolanci alleati, e che, pur generando tra le formazioni comuniste e azioniste screzi e polemiche per ripartizioni giudicate poco equilibrate, così come accuse reciproche di furti, costituirono un passo in avanti sul piano delle potenzialità offensive. Lo dimostra bene l’operazione che, il 6 marzo 1944, i partigiani condussero con esito positivo presso Vicchio: un attacco in pianura interamente pianificato e coordinato dalle bande di montagna su un obiettivo stabilmente presidiato dal nemico. I fatti, ricostruiti in dettaglio nel volume, ebbero ampia risonanza e un importante significato politico-militare per le stesse formazioni che avevano promosso con successo l’iniziativa. Nessuno in realtà considerò i rischi, in particolare quelli di rappresaglia sulla popolazione.

Proprio il ciclo repressivo lanciato di lì a poco dai comandi tedeschi su tutto l’arco appenninico contribuì ad avviare, per i gruppi partigiani, una nuova fase carica di difficoltà e pericoli, ma pure foriera di nuove e necessarie scelte.

La decisione di costituire una formazione unitaria con un ruolo strategico nella zona di Pratomagno riconosciuta dal comando militare del Ctln, politicamente diretta dal Pci fiorentino e in cui potessero confluire le diverse bande garibaldine attestatesi su Monte Giovi, tra il Mugello e la Valdisieve, dopo i rastrellamenti nazifascisti e la dispersione subita in aprile sul Falterona , segnò un definitivo passo in avanti nell’organizzazione e nella maturazione politica dei diversi gruppi che a essa furono aggregati. Dell’operazione che portò alla nascita della 22a Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini l’autore sottolinea le problematicità logistiche legate alla scarsità di vettovagliamento e di armi in una zona già satura di sfollati e in cui si accalcavano nuove reclute sfuggite alla chiamata di leva; non di minore importanza le difficoltà psicologiche ed emotive: il persuadere degli uomini abituati a una loro autonomia a sottostare a una nuova disciplina non si dimostrò cosa facile e portò talvolta ad accuse di prevaricazione ai danni di tutti quei gruppi che avevano mostrato la loro contrarietà nel farsi assorbire.

La prima pagina del ruolino degli effettivi della 22° Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini (ISRT, Fondo resistenza armata)

Il volume rivela come la disorganizzazione e l’approssimazione con cui i primi resistenti erano scesi in campo vennero superate all’interno del nuovo gruppo grazie alla maggiore esperienza e alla coesa organizzazione interna, affiancata anche da una pedagogica attività di educazione politica (spesso di avvicinamento al partito) portata avanti per orientare e consapevolizzare i combattenti, in molti casi connotati da atteggiamenti politici confusi e ingenui.

Nonostante la cronica mancanza di armi, la Lanciotto fu in grado di sostenere sul Pratomagno un’attività di guerriglia senza precedenti, anche se la stessa non si rivelò immune da errori, superficialità, eccessivi azzardi, che in molte occasioni posero il gruppo in conflitto con la popolazione del luogo. Ricorda l’autore come «la condotta dei partigiani di Potente su Pratomagno ancora oggi è al centro di ricostruzioni piene di livore che li dipingono nel migliore dei modi come irresponsabili o peggio dei fanatici ideologizzati colpevoli d’aver condotto una guerra sporca insensibile alla sorte delle comunità locali sulle quali avrebbero attirato una serie di atroci rappresaglie»[9]. Il gruppo viene dunque percepito come un attore esogeno che interviene a turbare gli equilibri locali.

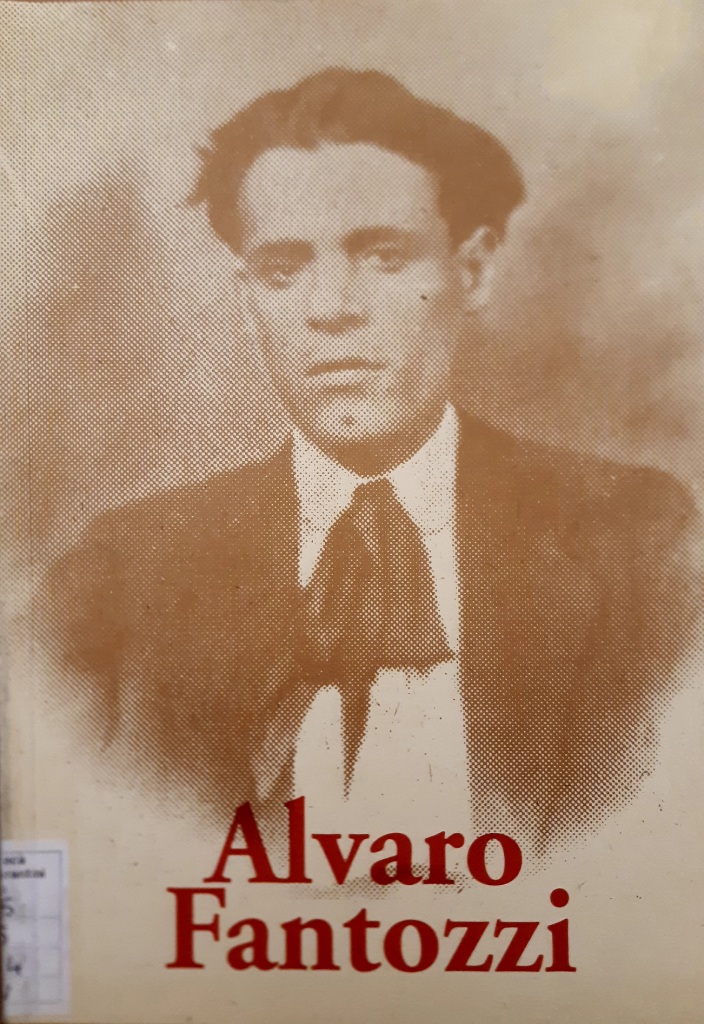

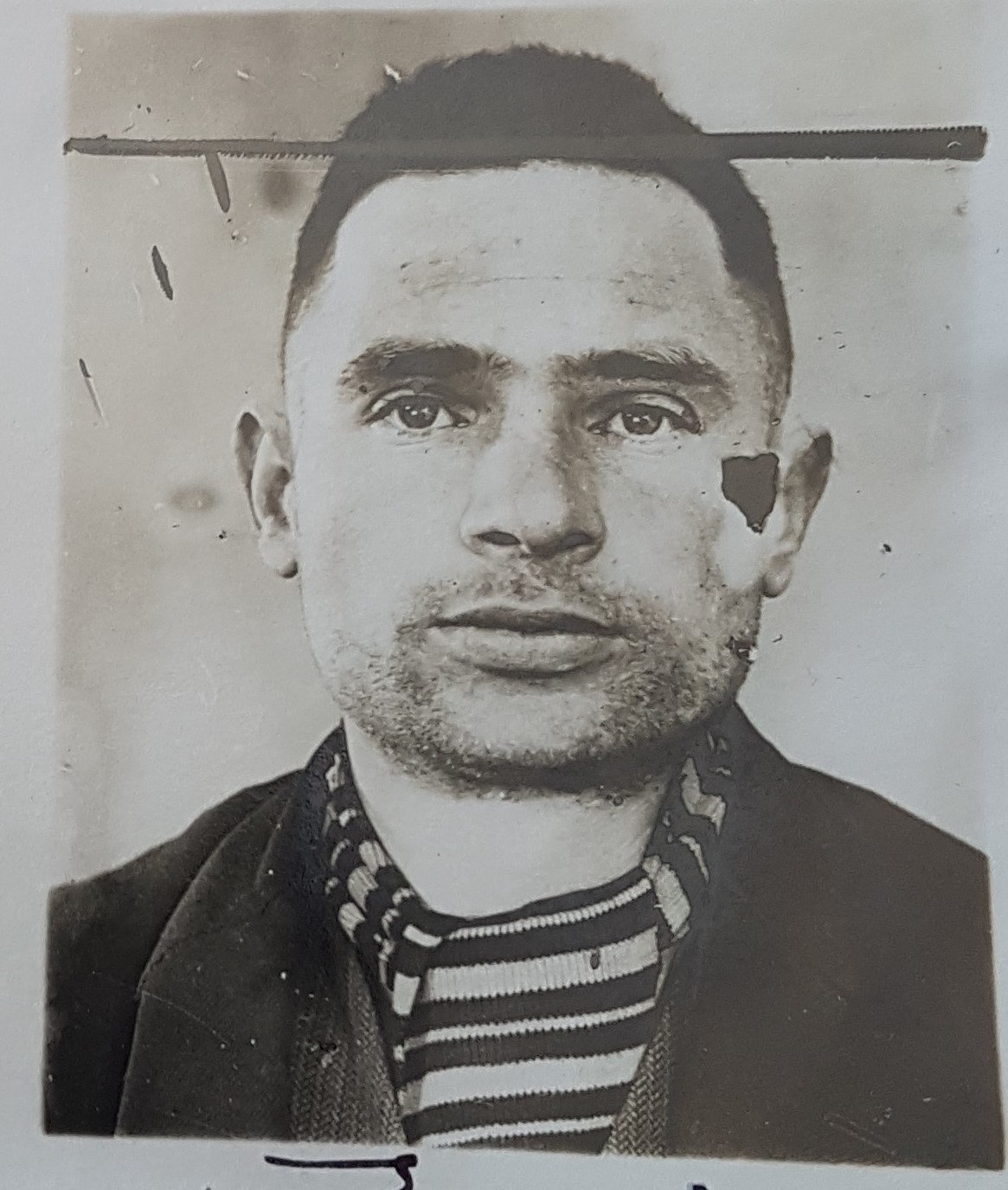

Romeo Fibbi “Romeo”. Appartenente a una famiglia di antifascisti di Compiobbi (Fiesole) emigrata in Francia per sfuggire alle persecuzioni del Fascismo. Volontario militare in Spagna assieme al padre Enrico con le Brigate internazionali, quindi recluso nei campi di prigionia francesi. Rientrato in Italia, dopo l’8 settembre Romeo si pone in collegamento con l’organizzazione comunista fiorentina, assumendo poi il comando di un gruppo di partigiani nel Mugello. Rileverà il comando militare della 22° Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini dopo che Aligi Barducci “Potente” passerà alla guida della Divisione Arno (Foto: ACS, Casellario Politico Centrale)

Il tema chiave del rapporto tra partigiani e popolazione locale, che trova ampio spazio all’interno della narrazione, offre l’opportunità di mettere in luce la «natura instabile» e problematica della reciproca e forzata convivenza, una relazione mutevole nel tempo che fu necessario via via rinegoziare, lo dimostrano bene i fatti di Montemignaio e Cetica, a cui l’autore dedica ampia trattazione.

Si tratta di una questione che si lega a un problema cruciale, quello della violenza -pre e post liberazione – rispetto a cui il libro fornisce valide interpretazioni e molteplici spunti di riflessione. Quanto e perché la violenza partigiana agita e procurata poté considerarsi più legittima e giustificabile? In che modo i resistenti provarono a disciplinarla e a renderla moralmente più accettabile? Vi riuscirono davvero?

Il prezzo pagato dai partigiani nella battaglia per la liberazione di Firenze fu alto (205 caduti, 400 feriti, 18 dispersi tra squadre cittadine e partigiani)[10], anche a causa delle numerose difficoltà, ripercorse nel testo, che le forze resistenti si trovarono inaspettatamente ad affrontare. La Divisione Arno, la formazione unitaria in cui, il 6 luglio, era confluita la stessa Brigata Lanciotto, assieme alla Caiani, la 22a Bis Sinigaglia e la Fanciullacci, registrò la perdita totale di oltre 50 uomini, con la morte del suo stesso comandante “Potente”.

Ci ricorda l’autore, senza voler in alcun modo sminuire questo importante contributo di sangue, come la liberazione della città non sarebbe stata possibile senza la schiacciante superiorità strategico-militare degli Alleati, sottolineando, tuttavia, come il contributo dell’azione partigiana rispose invece a una importante finalità politica: «se le forze resistenziali volevano avere una chance di condizionare i futuri assetti politici e sociali del paese in senso democratico, esse dovevano per forza presentarsi agli alleati come militarmente in grado di contribuire alla liberazione, a prescindere dai costi»[11].

La storia che si apre a seguire, ripercorsa dell’ultime pagine del volume, è quella di ritorno all’ “ordinario”, segnata dai bisogni, dalle difficoltà materiali e umane che caratterizzarono l’immediato dopoguerra. Il disarmo dei partigiani fiorentini a opera degli Alleati creò in molti sentimenti di delusione e rabbia, anche a fronte di istanze di cambiamento e rinnovamento parzialmente tradite; in alcuni il sentimento di frustrazione si trasformò invece in spinta per continuare a combattere fino alla completa liberazione del paese. Per molti altri ancora tener viva la fiamma della Resistenza significò continuare a operare attivamente nell’ambito delle nascenti istituzioni repubblicane, all’interno della politica dei partiti democratici e delle organizzazioni sindacali.

«[…] Gli uomini sono uomini, bisogna cercare di renderli migliori e a questo scopo per prima cosa giudicarli con spregiudicato e indulgente pessimismo»[12], scriveva ancora Emanule Artom.

Al libro di Francesco Fusi il merito di non aver giudicato, ma di aver ricostruito attraverso una solida documentazione quelle vicende: storie di uomini che nella loro normalità, ciascuno con le proprie risorse e capacità, scelsero di non tirarsi indietro.

[1] Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo. Gennaio 1940-febbraio 1944, a cura di G. Schwarz, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pp. 609-616, in Chiara Colombini, Anche i partigiani però…, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 37.

[2] Riprendo tali considerazioni da Francesco Filippi, Un libro di storia smonta tutte le “fake news” sui partigiani, in «Micromega», 10 marzo 2021 Url: <https://www.micromega.net/anche-i-partigiani-pero/>.

[3] Francesco Fusi, Guerra e Resistenza nel fiorentino. La 22a Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini, Viella, Roma, 2021, p. 13.

[4] Ivi, p. 65.

[5] Cfr., ivi, pp. 65-66.

[6] Alberto De Bernardi, Un contributo per discutere e scrivere la storia della Resistenza e della Repubblica, in «Italia Contemporanea», 276 (2004), p. 520, in F. Fusi, Guerra e Resistenza nel fiorentino, cit., p. 67.

[7] Roberto Battaglia, Un uomo un partigiano, Il Mulino, Bologna, 2004 [ed. or. 1945], pp. 147, 151, in F. Fusi, Guerra e Resistenza nel fiorentino, cit., p.111.

[8] F. Fusi, Guerra e Resistenza nel fiorentino, cit., pp. 87-88.

[9] Ivi, p. 253.

[10] Ivi, p. 347.

[11] Ivi, p. 348.

[12] Si faccia riferimento alla nota 1 di questo testo.

Dopo la Liberazione e la fine dell’occupazione tedesca, i cascianesi rendono omaggio a Gino e poco dopo la Corte di Cassazione cancella il processo del 1922. Dodici mesi più tardi, il 19 giugno 1946 la Corte d’Assise di Pisa ristabilisce la verità su tutta la vicenda, condannando Alfredo Falchetti, l’unico rimasto in vita dei tre che tesero l’agguato a Bonicoli.

Dopo la Liberazione e la fine dell’occupazione tedesca, i cascianesi rendono omaggio a Gino e poco dopo la Corte di Cassazione cancella il processo del 1922. Dodici mesi più tardi, il 19 giugno 1946 la Corte d’Assise di Pisa ristabilisce la verità su tutta la vicenda, condannando Alfredo Falchetti, l’unico rimasto in vita dei tre che tesero l’agguato a Bonicoli.